книги из ГПНТБ / Петрашень, Г. И. Продолжение волновых полей в задачах сейсморазведки

.pdfотносительное ослабление фона (в частности, краевых эффектов),

за |

счет |

чего |

выразительность |

картины |

особенно улучшилась |

||||

в |

зонах |

структурных переходов. |

|

|

|

|

|||

|

Результаты |

обработки ультразвуковой |

сейсмограммы, |

полу |

|||||

ченной |

для |

модели вогнутой |

«гофрированной» |

границы, |

пред |

||||

ставлены на |

рис. 26, а и б в |

виде |

мгновенного |

(амплитудного) |

|||||

R |

(М0) пз (9. 6) и энергетического / |

(М0) из (9. 14) распределений |

|||||||

|

20 |

|

30 |

50 |

SO |

70 |

80 |

30 х,см |

|

2,СМ

воиг

80\ 1В

г,см z/Л |

I I I |

|

Фактическое |

|

|

|

|

|

V Источник |

Д Приемники |

положение |

|

границы |

||

|

|

|

|

|

|

Рис. 25. |

|

месторасположения границы. Форма отражающей границы изо бражена на указанных рисунках жирной кривой. О схеме наблю дения и геометрических параметрах модели можно судить по рис. 26:, а. Приведенные распределения существенно отличаются друг от друга. При этом если по распределению R (Мв) удается судить'^ в основном о поведении огибающей к границе, то по энерге тическому распределению можно различать и детали гофри ровки.

; В соответствии с этими (и некоторыми другими) экспериментальнымц результатами следует сделать предварительный вывод

160

о том, что преимущества энергетических распределений прояв ляются при сложном характере изучаемых объектов, когда имеют место явления рассеяния поля на малых неоднородиостях. В слу чае же выдержанных (гладких) границ переход к энергетическим

распределениям оказывается |

нецелесообразным (и прежде всего |

в силу увеличения затрат |

машинного времени). |

В заключение раздела мы приведем еще один пример не вполне удачного построения отражающих границ среды на основе дан ных ультразвукового моделирования. Модельная среда характе ризовалась наличием двух гофрированных отражающих границ, положение которых, равно как и схема наблюдения поля, иллю стрируется рис. 27 (границы — жирные кривые). Модель среды была сконструирована из двух листов плексигласа, обрезанных

снизу по кривым, отвечающим верхней |

и нюкней граиицам |

рис. 27, и склеенных плоскостями друг с |

другом в соответствии |

с рис. 27. При этом вдоль среза листа, отвечающего верхней гра нице, прокладывался (демпфирующий) слой пластилина. Сей смограмма была получена при фиксированном положении источ ника и содержала 55 трасс записей при шаге &х=2 см между приемниками. По сейсмограмме была рассчитана амплитудная функция распределения границы R (М0) из (9. 6), значения кото рой изображены на рис. 27. Полученная картина маловырази тельна, особенно в области расположения пижней границы. Причина этого обстоятельства состоит, по-видимому, в слабой

помехоустойчивости |

избранного способа построения поля обра |

||||

щенного |

волнового |

продолжения (на |

основе |

алгоритма |

типа |

(9. 2)). |

Уровепь помех в «склеенных |

моделях» |

особенно |

высок, |

|

и потому следовало бы применять методы продолжения гранич ного поля, основанные на принципе локальности.

6. При разработке теоретических основ метода обращенных волновых продолжений мы, естественно, делали попытки приме нения алгоритмов построения отражающих границ и в реальных условиях сейсморазведки. Несмотря на сравнительно небольшой опыт в этой области, у нас уже сформировалось вполне опреде ленное убеждение в том, что эффективная массовая обработка полевых сейсмограмм должна базироваться на алгоритмах (и про граммах для ЭВМ) избирательного обращенного волнового про должения, принципы построения которых изложены в § 8. Любые

нелокальные |

алгоритмы, подобные тем, которые применялись |

в предыдущих |

разделах § 9, еще далеки от того, чтобы претендо |

вать на эффективное применение в условиях сейсмической прак тики. Во всяком случае пи одна из наших попыток обработать реальные сейсмограммы * по алгоритму типа (9. 6) (и его обобще нию на пространственный случай) не привела к достаточно удов-

* Которые относились, правда, к районам со сложными сейсмо-геологн- ческимп условиями, где обычные методы сейсморазведки оказывались неэф фективными.

161

Рис. 26.

летворительным результатам, заметно лучшим, чем результаты применения обычных современных методов построения границ (например, ОГТ или модификаций РНП). Динамическая вырази тельность распределений границ всегда оказывалась недостаточно высокой для уверенного решения задач интерпретации.

Что же касается алгоритмов, основанных на «избирательном» обращенном волновом продолжении поля сейсмограмм, ВЫПОЛ

НИ |

100 |

90 |

00 |

70 |

60 |

50 |

10 |

30 |

Z0 |

Ю |

0 |

х.си |

|

20 |

18 |

18 |

14 |

12 |

10 |

д |

6 |

<t |

2 |

0 |

х/Л |

10-г

Т Неточная

Рис. 27.

няемом с учетом принципа локальности, а также априорных пред ставлений о среде (подобных алгоритмам из п. п. 7 и 8 § 8), то их практическое применение только еще начинается. Несмотря на это мы уже в состоянии предъявить материал, наглядно ил люстрирующий эффективность предлагаемого подхода.

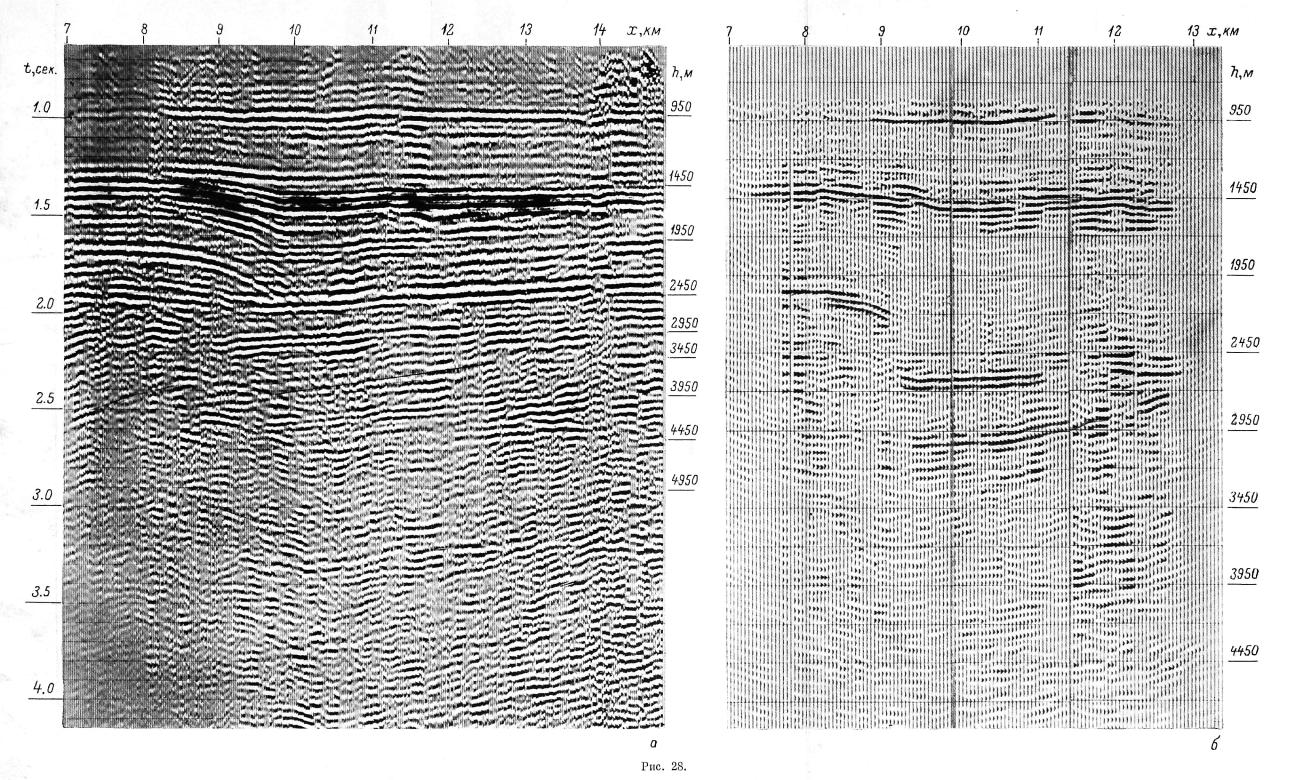

На рис. 28, а и б приведены два сопоставляемых разреза одной и той же среды. Первый из них (рис. 28, а) является временным разрезом, полученным по методу ОГТ при сейсмограммах 12-крат ного перекрытия, второй (рис. 28, б) получен в результате обра ботки тех же сейсмограмм по специальной программе для ЭВМ, построенной на основе избирательного волнового продолжения.*

* Работы выпонялись в тресте «Краснодарнефтегеофизика». Программа была составлена сотрудниками ЛГУ 10. М. Владимировым и В. В. Решетнико вым. Вычисления выполнялись в ВЦ упомянутого треста.

163

Расстояние между сейсмоприемниками было Ах=50 |

м, |

между |

|

источниками — Д Х = 1 0 0 м. Общая же длина |

профиля |

состав |

|

ляла 6 км. |

|

|

|

Сопоставление приведенных разрезов едва |

ли |

нуждается |

|

в комментариях. Следует лишь подчеркнуть, во-первых, что отра жающие границы и тектоническое нарушение тина сброса, обна руженные на разрезе рис. 28, б, полностью согласуются с данными глубокого разведочного бурения и, во-вторых, что мы не приво дим здесь более подробных сведений о способе построения разреза рис. 28, б, потому что это составляет содержание специальной статьи [13].

§ ю.

КРАТКИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В завершение работы, в которой, по-видимому, впервые сделана попытка заложить основы систематического изучения проблемы продолжения волновых полей под углом зрения реальных запросов сейсморазведки, было бы естественно остановиться на критическом обзоре полученных результатов, а также обсудить важнейшие направления дальнейших исследований. Однако ряд. высказываний по таким вопросам уже приводился в основных разделах книги. Время же для объективной оценки результатов, пожалуй, еще не пришло. Поэтому мы ограничимся лишь крат кими замечаниями общего характера, причем воздержимся от обсуждения наиболее важных интерпретационных аспектов иссле дования.

1. Представляется, что в § 1 достаточно ясно изложены недо статки определения понятия об обращенном волновом продолже нии поля через посредство точного решения краевых задач для волнового уравнения при пулевых начальных данных. Поэтому переход к понятию об обращенном волновом, а также упругом продолжении граничных полей вдоль выбранных систем лучей следует считать весьма удачным. Построение полей на основе такого рода продолжений приводит к алгоритмам, реализуемым на ЭВМ без особых затруднений даже в случае слоисто-неодно родных покрывающих сред. Не менее важным является и то обсто ятельство, что обращенные продолжения полей вдоль систем лучей базируются на тех же понятиях, которые безраздельно используются в интерпретационных построениях сейсморазведки, существенно обогащая их данными по динамике волн.

2. Изучение формул для обращенных волновых продолжений проводилось в рамках модели «средних скоростей», причем основ ное внимание было уделено установлению важного свойства ло-

164

кальности, вопросам, касающимся выбора достаточных конечных баз для реализации волновых продолжений, и оценке сверху интервалов Ах между точками дневной поверхности, в которых необходимо зиать волновое поле. На основе свойства локальности удалось предложить некоторые способы (частичного) исключения волн помех при построении функций пространственного распре деления отражающих границ. Однако это далеко не исчерпывает возможностей борьбы с помехами в методе обращенных волновых продолжений. Следовало бы уделить внимание обсуждению воп росов, связанных с возможностью предварительной фильтрации полей сейсмограмм, а также борьбы с помехами типа кратных волн при помощи своеобразного вычитания некоторых специально сконструированных волновых полей. Последние могут, в част ности, вычисляться теоретически на основе достаточно хорошо известной модели верхней части покрывающей среды (где форми руются кратные волны) с использованием записей колебаний на нескольких отдельных трассах сейсмограммы с целью выбора эффективной формы «первичной» волны для расчетов. Имеются серьезные основания думать, что в методе обращенных волновых продоля^ений такое вычитание окажется достаточно эффективным.

3. Структурные элементы исследуемой среды можно обнару живать в поле обращенного волнового продолжения в результате преобразования продолженного поля в некоторые функционалы, названные в книге функциями пространственного распределения границ. Выбор таких функционалов, произведенный на основе анализа ситуации, сложившейся в практике сейсморазведки, представляется естественным. Однако опыт покажет, не могут ли они быть выбраны еще более удачно. Совершенно так же лишь опыт сможет произвести выбор наиболее подходящего (к тем или иным сейсмо-геологическим условиям района работ) алгоритма реализации обращенного волнового продолжения или, что фак тически то же, алгоритма вычисления функции пространственного распределения границ, характеризующейся амплитудными и фа зовыми свойствами. Область вероятного расположения границы может устанавливаться при помощи визуальной корреляции фаз упомянутой функции, что существенно упрощает и делает более надежными все построения по сравнению с построениями границ в обычных методах сейсморазведки. Однако и здесь открываются дальнейшие возможности для разработки более совершенных кри териев нахождения отражающих границ или «рассеивающих центров», основанных на методах математической статистики. В частности, представляло бы интерес остановиться на описании «следящих» алгоритмов построения функций пространственного распределения границ, в которых «априорные данные» для выбора

необходимой базы волнового |

продолжения |

поля сейсмограмм |

|

на последующие участки искомой границы вычисляются |

(автома |

||

тически) путем вероятностной |

экстраполяции |

свойств |

уже вы- |

165

явленных ее участков. Следовало бы также подробно обсудить вопросы, касающиеся возможностей (и ограничений) совместного использования сейсмограмм, полученных от различных источни ков возбуждения среды, для построения функций пространствен ного распределения границ. При известных (четко формулируе мых) условиях наложение таких функций позволяет не только уточнять «форму» изучаемой границы, по и определять «истинное» значение средней скорости, с которой следует совершать обра щенное продолжение.

4. Для реализации волновых продолжений полей с конечных баз их регистрации на дневной поверхности в книге приведены алгоритмы двух типов. К первому относятся алгоритмы, в кото рых продолжение осуществляется по таким же формулам, какие были выведены для волновых продолжений полей вдоль системы лучей при условии, что бесконечные пределы интегрирования в них заменяются на конечные пределы, отвечающие выбранной базе. При регистрации поля на базе (а, Ь) линейного профиля Ох

таковыми оказываются, например, алгоритмы |

(8. 43) |

или (5. 35), |

(5. 36'), если интегрирование по а; в формулах |

(8. 43) |

и (5. 35) со |

вершать лишь по промежутку а <^х <^Ъ. Указанные |

алгоритмы |

|

обладают определенной избирательностью по |

отношению к про |

|

должению поля в окрестность точек М, причем они реализуют продолжение не только полезной информации поля сейсмограмм, но и волн-помех краевых эффектов концов а и Ъ базы. Именно это и заставляет производить выбор базы (а, Ъ) для продолжения поля в окрестность фиксированной точки М строго с учетом свойства локальности волновых продолжений, а также априор ных сведений о полезных волнах на сейсмограммах. Ко второму

типу рассмотренных алгоритмов относится, например, |

алго |

ритм (8. 37), (8. 38), в котором продолжению подвергается |

только |

полезная часть информации, содержащаяся в записях колебаний на базе (а, Ь). При одинаково выбранпых базах (а, Ь) и точки М, в окрестность которой продолжается поле, этот алгоритм должен оказаться более эффективным, чем соответствующий алгоритм первого типа, так как в нем исключено продолжение вредного поля волн-помех краевых эффектов. Заметим, что в аналоговых устройствах (голографического типа), имитирующих процесс рас пространения волн обращенного продолжения в среду известного строения, могли бы быть реализованы только алгоритмы первого типа,* так как только они отвечают решениям соответствующих краевых задач для волнового уравнения. Однако именно алго ритмы второго типа оказываются наиболее перспективными в от ношении помехоустойчивости и селективности обращенных вол новых продолжений.

* Причем только для поля «смещений», а не для функции пространствен ного распределения границ.

166

5. Уместно поставить вопрос: могут ли поборники внедрения идей голографии в сейсморазведку испытывать чувство удовлетво рения от современного состояния разработки проблемы прямого и обращенного продолжений волновых полей? Нам представля ется, что могут, так как продолжения волновых полей буквально реализуют всю сокровенную сущность процесса голографии, органически увязывая ее с интерпретационными аспектами задач сейсморазведки. Действительно, как и в голографическом воспро изведении, в методе волновых продолжений используется пер вичный материал, состоящий из полного ноля (характеризуемого амплитудами и фазами), зарегистрированного на некоторой по верхности, и на основании такого материала восстанавливается «полное» поле в среде известного строения, в которую соверша лось продолжение. При этом оказывается, что наиболее естествен

ное математическое описание процесса восстановления |

полей |

в оптической голографии сводится к решению граничных |

задач |

такого же типа, как и задачи на продолжение полей из §§ 1 и 3. Итак, здесь налицо абсолютное тождество идейной стороны дела. Правда, реализация процесса восстановления поля в голографии осуществляется аналоговым путем, что можно считать прямым следствием, во-первых, крайней малости отношения \/d длины используемых волн к расстояниям, на которые совершается про должение, и, во-вторых, того обстоятельства, что в голографии

целью является восстановление |

самого поля. В условиях же сей |

|||

сморазведки отношение |

XA 0 M /d не очень мало (это привело бы |

|||

к |

малой эффективности |

аналоговых методов |

восстановления поля) |

|

и, |

что гораздо важнее, |

целью |

продолжения |

является построение |

не поля, а различных функций пространственного распределения границ. В таких условиях путь достаточно точного вычисления продолжаемых полей иа ЭВМ по несложным быстроработающим

программам оказывается не только оптимальным, |

но, по-видимому, |

|||||

и |

единственно |

возможным. |

Однако |

гораздо важнее |

указанной |

|

«тождественности» является |

то дополнительное |

по |

отношению |

|||

к |

голографии |

обстоятельство, что |

метод обращенных |

волновых |

||

продолжений в предлагаемой форме или при внесении в него дальнейших очевидных усовершенствований весьма полно охваты вает комплекс проблем кинематической и динамической интер претации данных сейсморазведки, рассматриваемой под углом зрения конечной цели сейсмических работ — выяснения струк туры исследуемой среды.

6. В заключение остается лишь подчеркнуть, что метод об ращенных волновых продолжений позволяет не только давать аргументированные указания к рациональному выбору схем сейсмических наблюдений, но и анализировать информативную сущность многих из применяемых в сейсморазведке методов. Так, первая группа алгоритмов (из упоминавшихся в п. 4) опре деляет место и выясняет роль методов гиперболического сумми-

167

роваиия, лежащих в основе, например, ОГТ и ^-преобразования. Теоретический анализ, равно как и данные машинных экспери ментов, с определенностью указывают, в частности, на то, что обязательным условием практической эффективности D-преобра зования в сложной сейсмо-геологической обстановке является последовательный учет свойства локальности продолжений, кото рое не было замечено в работе [ 7 ] . В последней, как и в большин стве других работ обсуждаемого направления, придается чрез мерное значение различным оптическим аналогиям и совершенно недостаточно учитываются результаты современной динамической теории распространения волн, а также интерпретационные ас пекты проблемы продолжения волновых полей в сейсморазведке. Вторая группа алгоритмов, имеющая черты сходства с преобра зованиями типа веерной фильтрации и корреляционных моди фикаций РНП, позволяет формулировать априорные представле ния о структуре среды и определять значения параметров преобра зований, в рамках которых они должны работать наиболее эффек тивно. Но все это уже относится к интерпретационной стороне наших исследований, всестороннее обсуждение которой целесо образно несколько отложить. К подобным обсуждениям, требующим развернутой аргументации, подкрепленной опытом применения метода волновых продолжений на практике, мы обратимся в сле дующем нашем труде, который рассчитываем подготовить к пе чати в ближайшем будущем.