- •В. Н. Седалищев Физические основы получения измерительной информации с использованием генераторных и параметрических первичных преобразователей Учебное пособие

- •Введение

- •Глава 1

- •1. Информационно-энергетические основы теории измерений

- •1.1 Понятие информации. Разновидности информации

- •1.2 Количественная оценка информации

- •1.3 Связь понятий энергии и информации Информационный подход к анализу физических процессов

- •1.4 Применение энерго-информационного подхода к анализу физических процессов

- •Аномалии физических и химических свойств воды

- •1.5 Связь теории информации с теорией измерений

- •Количественная оценка измерительной информации

- •Естественные пределы измерений

- •1.6 Причины наличия ограничений количества информации, получаемой при измерениях

- •Разновидности шумов и причины их появления

- •1.7 Способы повышения информативности измерительного процесса

- •1.8 Общая характеристика этапов измерительного преобразования

- •Метрологические характеристики измерительных преобразователей

- •1.2 Классификация физических эффектов и областей их применения в измерительной технике

- •«Фундаментальное единство» природы. Метод электромеханических аналогий

- •Физические основы построения измерительных преобразователей генераторного типа

- •Физические основы создания электромеханических измерительных преобразователей генераторного типа

- •2.3 Пьезоэффект и его применение в измерительной технике

- •2.3.1 Теоретические основы построения пьезоэлектрических измерительных преобразователей генераторного типа

- •2.3.3 Ээсз пьезоэлектрического преобразователя генераторного типа

- •2.3.4 Физические основы работы пьезорезонансных измерительных преобразователей

- •2.3.2 Электрострикция и области применения ее в измерительной технике

- •2.4 Физические основы создания термоэлектрических измерительных преобразователей

- •2.4.1 Пироэффект и применение его в измерительных устройствах

- •2.4.2 Термоэлектрические эффекты в проводниках и полупроводниках

- •2.4.3 Особенности практической реализации термоэлектрических эффектов в измерительных устройствах

- •2.5 Гальваномагнитные эффекты и применение их в измерительных устройствах

- •2.5.1 Эффект Холла и применение его в измерительных устройствах

- •3. Физические эффекты, связанные с модуляцией активного сопротивления ээсз измерительного преобразователя

- •3.1 Принципы построения и разновидности резистивных измерительных преобразователей

- •3. 2 Физические основы создания пьезорезистивных преобразователей контактного сопротивления

- •3.3 Физические основы создания тензорезистивных проводниковых измерительных преобразователей

- •3.4 Физические основы полупроводниковых тензорезистивных преобразователей

- •3.6 Физические основы магниторезистивных измерительных преобразователей

- •3.7 Физические основы работы проводниковых терморезистивных измерительных преобразователей

- •3.8 Физические основы создания полупроводниковых терморезистивных измерительных преобразователей

- •3.9 Физические основы создания фоторезистивных измерительных преобразователей

- •3.10 Физические основы применения явления сверхпроводимости в измерительных устройствах

- •3.10.1 Свойства сверхпроводников

- •3.10.2 Квантово-механическая теория сверхпроводимости

- •Объяснение понятий экситона и поляритона

- •3.10.3 Применение явления сверхпроводимости в измерительной технике

- •3.10.4 Эффект Мейснера и его практическое применение

- •3.10.5 Стационарный и нестационарный эффекты Джозефсона и применение их в измерительной технике

- •4. Физические основы создания электрохимических измерительных преобразователей

- •4.1 Полярографический эффект в растворах и применение его в измерительных устройствах

- •4.2 Физические основы работы кондуктометрических измерительных преобразователей

- •4.3 Применение в измерительной технике электрокинетических явлений в растворах

- •4.4 Принципы работы гальванических измерительных преобразователей

- •5. Физические основы создания первичных преобразователей, основанных на модуляции магнитных параметров измерительной цепи

- •5.1 Принцип работы магнитоиндукционных измерительных преобразователей генераторного типа

- •5.2 Теоретические основы создания индуктивных измерительных преобразователей

- •5.3 Принцип работы вихретоковых измерительных устройств

- •5.4 Физические основы магнитомодуляционных измерительных преобразователей

- •Эффект Виганда

- •5.5 Физические эффекты, связанные с модуляцией магнитных характеристик материалов

- •Пример реализации магнитострикционного эффекта в датчиках линейных перемещений

- •Принцип работы устройства

- •Дополнительные эффекты, возникающие в магнитомодуляционных преобразователях

- •5.6 Физические основы создания магнитоупругих измерительных преобразователей

- •5.7 Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетиков от влияющих факторов

- •6. Физические основы создания емкостных измерительных преобразователей

- •6.1 Модуляция геометрических размеров емкостных преобразователей

- •Принципы работы емкостных измерительных преобразователей

- •Емкостной преобразователь с переменной площадью обкладок

- •6.2 Физические основы емкостных измерительных устройств, основанных на модуляции диэлектрических свойств веществ

- •6.2.1 Строение материалов

- •6.2.2 Виды связей и механизмы поляризации диэлектриков

- •6.2.3 Влияние агрегатного состояния вещества на его диэлектрические свойства

- •6.2.4 Примеры практической реализация емкостных измерительных устройств, основанных на управлении диэлектрической проницаемостью веществ

- •7. Физические основы создания биодатчиков генераторного и параметрического типов

- •Глава 1. Информационно-энергетические основы теории измерений

- •Глава 2. Физические основы построения измерительных преобразователей генераторного типа

- •Глава 3. Физические эффекты, связанные с модуляцией активного сопротивления ээсз измерительного преобразователя

- •Глава 4. Физические основы создания электрохимических измерительных преобразователей

- •Глава 5. Физические основы создания первичных преобразователей, основанных на модуляции магнитных параметров измерительной цепи

- •Глава 6. Физические основы создания емкостных измерительных преобразователей

- •Глава 7. Физические основы создания биодатчиков генераторного и параметрического типов

- •Перечень физических эффектов

7. Физические основы создания биодатчиков генераторного и параметрического типов

Никакие, созданные человеком измерительные устройства не могут быть столь компактны, экономичны, чувствительны и универсальны как органы чувств животных, растений. Многое человек уже использует в практических целях из того, что создано природой. Например, способность живых существ анализировать запахи, примеси в воде и улавливать слабые энергетические воздействия. Биологические датчики могут использоваться, например, для прогноза природных явлений, биоиндикации различных физико-химических, технологических процессов и т.п. Животные чувствуют механические напряжения в материале, электромагнитные и акустические воздействия (рыбы чувствуют напряженность электрического поля в пределах нескольких мкВ на сантиметр).

В основе механизма чувствительности живых систем лежит способность под действием электромагнитных полей пространственной переориентации белковых молекул в мембранах клеток. Аналогичные процессы уже реализуются в технических устройствах, например, в жидких кристаллах, характеризующихся подвижностью и структурной упорядоченностью вещества. Но существуют еще большие проблемы изучения в изучении таких «живых приборов». В связи с этим в настоящее время проводятся исследования строения органов чувств животных, изучается биология клетки. Например, не решенной остается проблема морфогенеза (формообразования) живых систем.

Если раньше в основном ставилась задача воспроизведения в технике принципов действия живых систем, и это направление называлось бионикой (бионика – воспроизведение в технике принципов действия в живых системах), то сегодня создаются гибридные системы, состоящие из живых и неживых элементов, это направление называется биотехникой (биотехника – создание гибридных систем, биоэлементов).

В настоящее время в биофизике развивается три основных направления:

молекулярная биофизика (белки, нуклеиновые кислоты);

биофизика клетки (мембранные структуры клеток);

биофизика сложных систем (с позиций физико-математического моделирования различных уровней самоорганизации).

Можно выделить следующие особенности развития биотехнологий:

биологические материалы для микроустройств (белки, ферменты) дешевы, ресурсы биологических материалов практически неограниченны;

развивается особая технология производства биологических микроустройств, принцип работы которых основаны на параметрических воздействиях на биоматериал;

биоустройства способны преобразовывать энергию самых различных видов с использованием обратимых процессов, создавать хемомеханические и механохимические датчикис использованием раметрических воздействиях на материаллярные события, элементов. одвижностью и структурной упорядоченностью ср;

КПД биопреобразователей приближаются к 100%, так как в них реализуются автокаталитические процессы превращения энергии;

биопреобразователи обеспечивают регистрацию широкого спектра веществ при высокой чувствительности, благодаря чему удается регистрировать отдельные молекулярные события, при высокой избирательной способности устройств;

биопреобразователи можно использовать многократно путем иммобилизации белков (нанесение белка на подложку);

появилась перспектива создания набора типовых биомодулей;

на основе биомодулей можно создать аналоговые, волновые быстродействующие устройства, способные качественно моделировать процессы в системах;

широкий спектр применения биоустройств - химическое производство, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, научные исследования.

В ближайшие годы ожидается создания нового класса приборов смешанного типа, включающих в себя живые датчики и ЭВМ. Физические основы создания измерительных устройств данного типа отражают физические особенности молекулярной организации и элементарных процессов в живых системах. Известно, что в основе процессов обмена клетки со средой и внутреннего метаболизма лежит сложная система организованных во времени и пространстве различных реакций (биологическая кинетика). При этом может, например, изменяться мембранный потенциал клетки. Эти процессы описывают системой дифференциальных уравнений, но есть и постоянные параметры (температура, влажность, рН, электропроводность).

Важную роль в работе биодатчиков играют процессы, происходящие в области мембраны. Биомембрану, представляющую собой липидный бислой, можно рассматривать как конденсатор, пластинами которого являются электролиты внутреннего и наружного слоев растворов. В основе механизма генерации биопотенциалов в клетках лежит перенос ионов через мембрану:

![]() .

(7.1)

.

(7.1)

Пассивный транспорт вещества через мембрану (без затрат энергии) обусловлен уменьшением энергии Гиббса (соответствует максимально достижимой работе при постоянных Р и Т среды) вследствие хаотического теплового движения молекул из области с большой концентрации в область с меньшей концентрацией вещества. Такое перемещение вещества обусловлено стремлением системы к равновесному состоянию, стремлением к возрастанию энтропии в системе. Существует несколько способов перемещения вещества в биообъектах.

Фильтрация – это движение раствора через поры в мембране под действием градиента давления.

Осмос – это движение воды из области меньшей концентрацией раствора в область с большей его концентрацией.

Диффузия ионов через клеточную мембрану приводит к изменению их концентрации между внутренней и наружной областями, что обусловливает появление разности потенциалов.

Потенциал действия – электрический импульс, обусловленный изменением ионной проницаемости мембраны, связан с распространением волны возбуждения по нерву. При этом изменяется соотношение концентрации ионов между внешней и внутренней областями клетки:

![]()

![]() ,

,

![]() .

(7.2)

.

(7.2)

Посредством электрических нервных импульсов (потенциалов действия) в живом организме передается информация от рецепторов к нейронам мозга. Живой организм является полностью электрофицированной системой.

В основе элементной базы биодатчиков лежит использование белков в качестве цепи электронного транспорта (ЦЭТ). Физической основой электронного транспорта в белках является туннельный механизм переноса электрического заряда, аналогичный моноэлектронному эффекту туннелирования зарядов в диэлектриках.

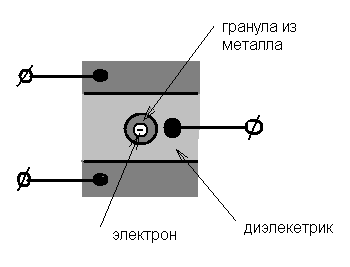

В 1986 г. появилась первая публикация об исследовании эффекта коррелированного одноэлектронного туннелирования в диэлектриках. В дальнейшем данный эффект был положен в основу создания моноэлектронного транзистора. На рисунке представлено устройство такого транзистора и его ЭЭСЗ.

Рис. 7.1 Схема моноэлектронного эффекта, устройства на его основе.

При размерах

гранулы (из индия) около

![]() и диэлектрической проницаемости

материала туннельного перехода

и диэлектрической проницаемости

материала туннельного перехода![]() ,

емкость туннельного перехода составит:

,

емкость туннельного перехода составит:![]() .

При этом изменение энергии гранулы при

одноэлектронном обмене будет сравнимо

с энергией теплового шума:

.

При этом изменение энергии гранулы при

одноэлектронном обмене будет сравнимо

с энергией теплового шума:

![]() .

(7.3)

.

(7.3)

Поэтому для повышения эффективности работы данного устройства необходимо снижать его рабочую температуру.

В живой природе моноэлектронный эффект реализуются в молекулярных ансамблях (ЦЭТ в белках). ЦЭТ состоит из белков и служит для транспортировки электронов. Ключевую роль при этом играют редокс-центры, находящиеся в структуре белка. Это вещества небелковой структуры, например, гемм, хлорофилл, железосодержащие кластеры. Так как гранула мала, то пришедший электрон обеспечивает кулоновскую блокаду для последующих электронов. Полилептидная цепочка белка создает жесткий каркас с редокс-центрами, задавая их взаимную ориентацию. Перенос электрона осуществляется за счет направленного перемещения электрона от одного такого центра к другому, расстояние между которыми составляет 3 - 30А°. При этом изменение энергии редокс-центра с учетом того, что:

![]() ,

,

![]() °,

°,![]() ,

,

будет значительно

превышать уровень теплового шума, и

соответствовать температуре в

![]() .

.

Линейная структура макромолекулы за счет соединения белков, имеющих «липкие» концы.

![]()

Рис. 7.2 Структура белка.

Таким образом, на основе белковой инжекции создают сложные соединения из различных белков. Иммобилизированные белковые кристаллы являются материалом для создания биосенсоров. Но использование белков в качестве элементной базы туннельной микроэлектроники сопряжено с наличием определенного психологического барьера. Дело в том, что такие устройства получают из живых организмов. Потребуется также и другая культура производства таких устройств, связанная с необходимостью обеспечения стерильности производства, герметичности изделий, особых условий их эксплуатации (рабочая температура – до 100°С) и т.п.

![]()

![]()

![]()

Контрольные вопросы к главе 7

Дайте характеристику основным принципам построения биодатчиков.

Какие существуют особенности развития биотехнологий?

Проведите аналогию между моноэлектронным эффектом в неживой природе и переносом заряда по цепочке электронного транспорта в белках.

Объясните физическую природу электронного транспорта в белках.

Литература

Электрические измерения неэлектрических величин / Под ред. П.В. Новицкого. – Л.: Ленинградское отд. Энергия, 1975.

Агейкин Д.И. Датчики контроля и регулирования: справочные материалы / Д.И. Агейкин, Е.Н. Костина, Н.Н. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, 1965.

Измерение электрических и неэлектрических величин /[Н.Н. Евтихиев, Я.А. Купершмидт, В.Ф. Папуловский и др.] – М.: Энергоатомиздат, 1990.

Информационно-измерительная техника и технологии / [В.И. Калашников, С.В. Нефедов, А.Б. Путилин и др.]; под ред. Г.Г. Раннева. – М.: высш. шк., 2002.

Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин: Измерительные преобразователи / Е.С. Левшина, П.В. Новицкий. _ Л.:Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1983.

Спектор С.А. Электрические измерения физических величин: Методы измерений / С.А. Спектор. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1987.

Кравченко А.Ф. Физические основы функциональной электроники: Учебное пособие.–Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2000.

Аш Ж. И др. Датчики измерительных систем. Кн.1. М.: Мир, 1992.

Островский Л.А. Основы общей теории электроизмерительных устройств. «Энергия», Л., 1971.

Джексон Р.Г. Новейшие датчики. Москва: Техносфера, 2007.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………...3