- •В. Н. Седалищев Физические основы получения измерительной информации с использованием генераторных и параметрических первичных преобразователей Учебное пособие

- •Введение

- •Глава 1

- •1. Информационно-энергетические основы теории измерений

- •1.1 Понятие информации. Разновидности информации

- •1.2 Количественная оценка информации

- •1.3 Связь понятий энергии и информации Информационный подход к анализу физических процессов

- •1.4 Применение энерго-информационного подхода к анализу физических процессов

- •Аномалии физических и химических свойств воды

- •1.5 Связь теории информации с теорией измерений

- •Количественная оценка измерительной информации

- •Естественные пределы измерений

- •1.6 Причины наличия ограничений количества информации, получаемой при измерениях

- •Разновидности шумов и причины их появления

- •1.7 Способы повышения информативности измерительного процесса

- •1.8 Общая характеристика этапов измерительного преобразования

- •Метрологические характеристики измерительных преобразователей

- •1.2 Классификация физических эффектов и областей их применения в измерительной технике

- •«Фундаментальное единство» природы. Метод электромеханических аналогий

- •Физические основы построения измерительных преобразователей генераторного типа

- •Физические основы создания электромеханических измерительных преобразователей генераторного типа

- •2.3 Пьезоэффект и его применение в измерительной технике

- •2.3.1 Теоретические основы построения пьезоэлектрических измерительных преобразователей генераторного типа

- •2.3.3 Ээсз пьезоэлектрического преобразователя генераторного типа

- •2.3.4 Физические основы работы пьезорезонансных измерительных преобразователей

- •2.3.2 Электрострикция и области применения ее в измерительной технике

- •2.4 Физические основы создания термоэлектрических измерительных преобразователей

- •2.4.1 Пироэффект и применение его в измерительных устройствах

- •2.4.2 Термоэлектрические эффекты в проводниках и полупроводниках

- •2.4.3 Особенности практической реализации термоэлектрических эффектов в измерительных устройствах

- •2.5 Гальваномагнитные эффекты и применение их в измерительных устройствах

- •2.5.1 Эффект Холла и применение его в измерительных устройствах

- •3. Физические эффекты, связанные с модуляцией активного сопротивления ээсз измерительного преобразователя

- •3.1 Принципы построения и разновидности резистивных измерительных преобразователей

- •3. 2 Физические основы создания пьезорезистивных преобразователей контактного сопротивления

- •3.3 Физические основы создания тензорезистивных проводниковых измерительных преобразователей

- •3.4 Физические основы полупроводниковых тензорезистивных преобразователей

- •3.6 Физические основы магниторезистивных измерительных преобразователей

- •3.7 Физические основы работы проводниковых терморезистивных измерительных преобразователей

- •3.8 Физические основы создания полупроводниковых терморезистивных измерительных преобразователей

- •3.9 Физические основы создания фоторезистивных измерительных преобразователей

- •3.10 Физические основы применения явления сверхпроводимости в измерительных устройствах

- •3.10.1 Свойства сверхпроводников

- •3.10.2 Квантово-механическая теория сверхпроводимости

- •Объяснение понятий экситона и поляритона

- •3.10.3 Применение явления сверхпроводимости в измерительной технике

- •3.10.4 Эффект Мейснера и его практическое применение

- •3.10.5 Стационарный и нестационарный эффекты Джозефсона и применение их в измерительной технике

- •4. Физические основы создания электрохимических измерительных преобразователей

- •4.1 Полярографический эффект в растворах и применение его в измерительных устройствах

- •4.2 Физические основы работы кондуктометрических измерительных преобразователей

- •4.3 Применение в измерительной технике электрокинетических явлений в растворах

- •4.4 Принципы работы гальванических измерительных преобразователей

- •5. Физические основы создания первичных преобразователей, основанных на модуляции магнитных параметров измерительной цепи

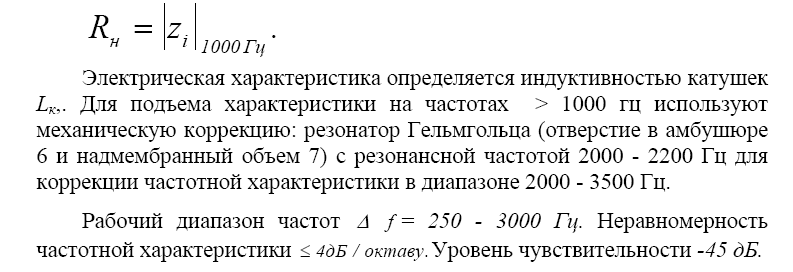

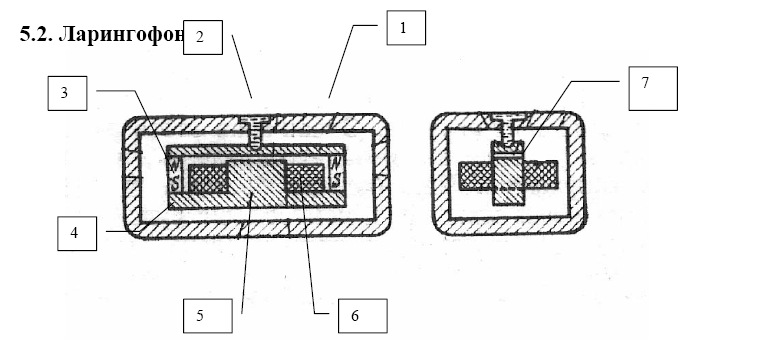

- •5.1 Принцип работы магнитоиндукционных измерительных преобразователей генераторного типа

- •5.2 Теоретические основы создания индуктивных измерительных преобразователей

- •5.3 Принцип работы вихретоковых измерительных устройств

- •5.4 Физические основы магнитомодуляционных измерительных преобразователей

- •Эффект Виганда

- •5.5 Физические эффекты, связанные с модуляцией магнитных характеристик материалов

- •Пример реализации магнитострикционного эффекта в датчиках линейных перемещений

- •Принцип работы устройства

- •Дополнительные эффекты, возникающие в магнитомодуляционных преобразователях

- •5.6 Физические основы создания магнитоупругих измерительных преобразователей

- •5.7 Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетиков от влияющих факторов

- •6. Физические основы создания емкостных измерительных преобразователей

- •6.1 Модуляция геометрических размеров емкостных преобразователей

- •Принципы работы емкостных измерительных преобразователей

- •Емкостной преобразователь с переменной площадью обкладок

- •6.2 Физические основы емкостных измерительных устройств, основанных на модуляции диэлектрических свойств веществ

- •6.2.1 Строение материалов

- •6.2.2 Виды связей и механизмы поляризации диэлектриков

- •6.2.3 Влияние агрегатного состояния вещества на его диэлектрические свойства

- •6.2.4 Примеры практической реализация емкостных измерительных устройств, основанных на управлении диэлектрической проницаемостью веществ

- •7. Физические основы создания биодатчиков генераторного и параметрического типов

- •Глава 1. Информационно-энергетические основы теории измерений

- •Глава 2. Физические основы построения измерительных преобразователей генераторного типа

- •Глава 3. Физические эффекты, связанные с модуляцией активного сопротивления ээсз измерительного преобразователя

- •Глава 4. Физические основы создания электрохимических измерительных преобразователей

- •Глава 5. Физические основы создания первичных преобразователей, основанных на модуляции магнитных параметров измерительной цепи

- •Глава 6. Физические основы создания емкостных измерительных преобразователей

- •Глава 7. Физические основы создания биодатчиков генераторного и параметрического типов

- •Перечень физических эффектов

5.2 Теоретические основы создания индуктивных измерительных преобразователей

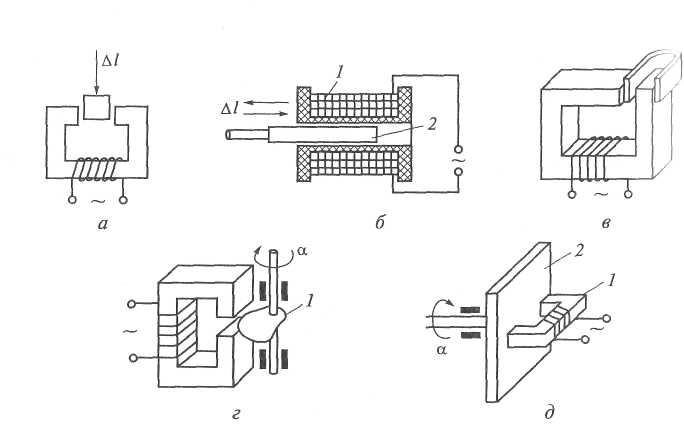

Рис. 5.2 Устройство индуктивного преобразователя:

1 - сердечник; 2 - обмотка

Для определения индуктивности катушки с проводом можно использовать следующие упрощенные соотношения:

![]() ,

,

![]() ,

(5.4)

,

(5.4)![]() ,

(5.5)

,

(5.5)

где N – число витков;

![]() - полное сопротивление

магнитной цепи;

- полное сопротивление

магнитной цепи;

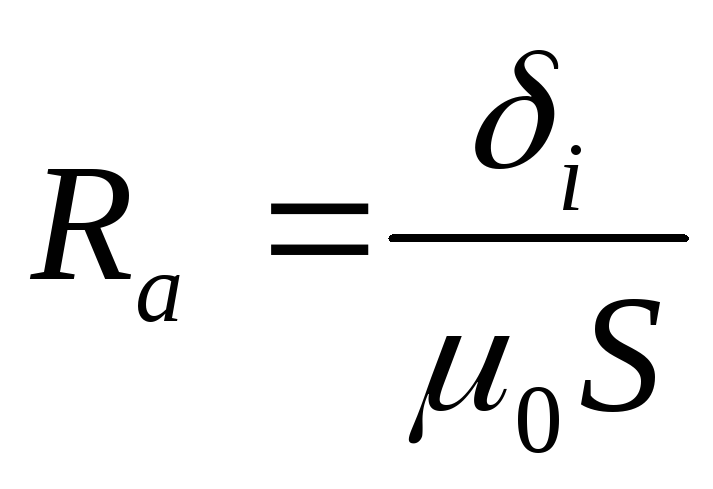

![]() - активное

сопротивление магнитной цепи;

- активное

сопротивление магнитной цепи;

![]() -

реактивное сопротивление магнитной

цепи (зависит от частоты);

-

реактивное сопротивление магнитной

цепи (зависит от частоты);

![]() - потери на токи

Фуко;

- потери на токи

Фуко;

![]() - потери на

гистерезис;

- потери на

гистерезис;

![]() - потери на

запаздывание при перемагничивании;

- потери на

запаздывание при перемагничивании;

![]() - длина участков

магнитопровода;

- длина участков

магнитопровода;

![]() - магнитная

проницаемость участков магнитопровода;

- магнитная

проницаемость участков магнитопровода;

S – площадь поперечного сечения магнитопровода.

С учётом того, что

![]() магнитных материалов в тысячи раз

больше, чем для воздуха, активное

сопротивление цепи магнитопровода (

магнитных материалов в тысячи раз

больше, чем для воздуха, активное

сопротивление цепи магнитопровода (![]() )

будет определяться в основном размерами

воздушного зазора

)

будет определяться в основном размерами

воздушного зазора![]() .

.

;

;

![]() ;

(5.6)

;

(5.6)

![]() ;

;

![]() ;

(5.7)

;

(5.7)

![]() ;

;

;

(5.8)

;

(5.8)

![]() .

(5.9)

.

(5.9)

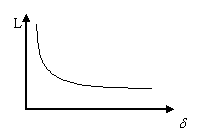

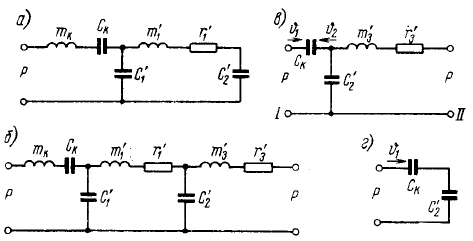

Рис. 5.3 Рабочая характеристика индуктивного преобразователя перемещений.

Как следует из

приведенного графика, при малых размерах

воздушного зазора в цепи магнитопровода

![]() может быть обеспечена достаточно высокая

чувствительность измерения микроперемещений.

может быть обеспечена достаточно высокая

чувствительность измерения микроперемещений.

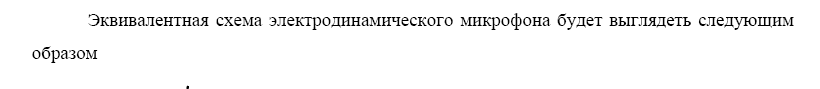

а - с изменяющейся площадью воздушного зазора; б – с разомкнутой магнитной цепью; в – с воздушным зазором и короткозамкнутым витком в зазоре; г – с изменяющимся профилем диска; д – для измерения угловых прермещений: 1- катушка; 2 – сердечник.

Для обеспечения линейности рабочей характеристики датчика перемещений широко используют соленоиды и дифференциально-трансформаторные первичные преобразователи.

Ниже приведена конструкция и описан принцип работы дифференциального измерительного преобразователя, выполненного в виде соленоида.

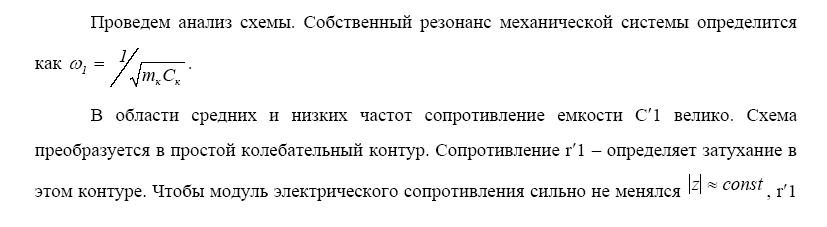

Рис. 5.5 Устройство и рабочая характеристика дифференциального индуктивного датчика.

![]() ,

,![]() ,

,

![]() ,

(5.10)

,

(5.10)

![]() ,

,

![]() (5.11)

(5.11)

![]() ,

,

![]() .

(5.12)

.

(5.12)

Рабочая характеристика дифференциального преобразователя характеризуется высокой линейностью, большим диапазоном изменения измеряемого перемещения. Применение дифференциального метода измерения позволяет существенно снизить чувствительность преобразователя к изменению температуры окружающей среды.

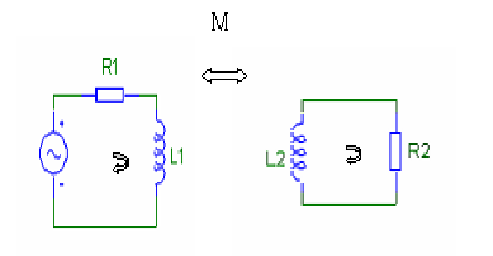

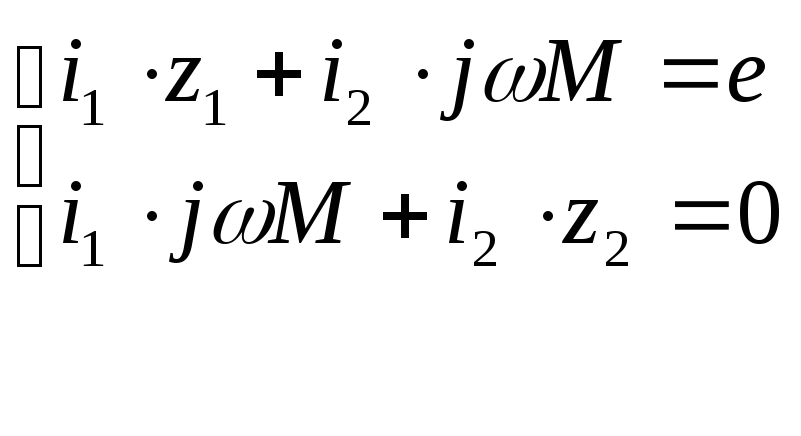

5.3 Принцип работы вихретоковых измерительных устройств

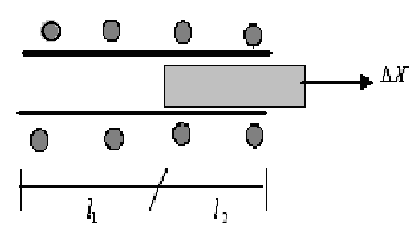

Для бесконтактного измерения перемещений, толщины, состава и качества покрытия широко используют вихретоковые датчики.

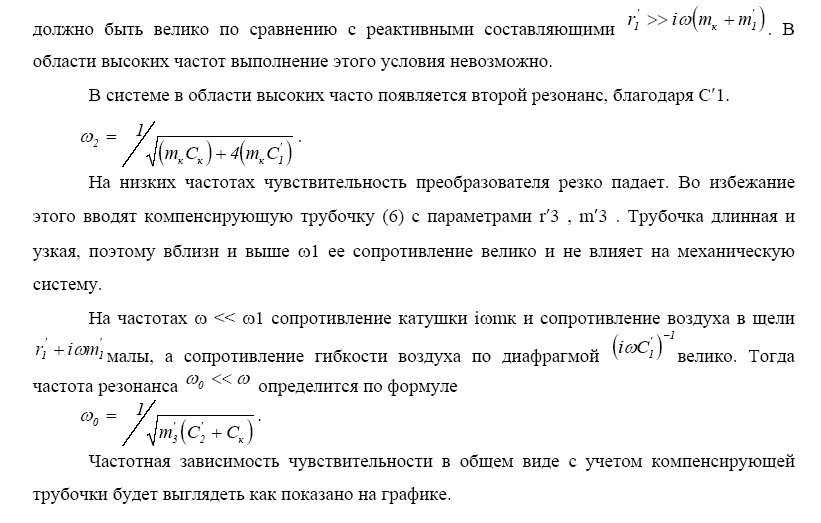

Рис. 5.6 Схема прибора для измерения толщины гальванических покрытий:

1 – измеряемый объект.

Принцип их работы основан на том, что ток, проходящий через катушку, создаёт переменное магнитное поле, которое, достигая объекта исследования, наводит в нём вихревые токи, создающие в свою очередь вторичное магнитное поле, взаимодействующее с первичным магнитным полем. В результате этого изменяется сопротивление катушки индуктивности, ток в цепи, сдвиг фаз между током и напряжением.

Рис. 5.7 ЭЭСЗ вихретокового преобразователя.

,

,

![]() ,

(5.13)

,

(5.13)

![]() ,

,

![]() ,

(5.14)

,

(5.14)

где:

![]() - взаимная индуктивность контуров;

- взаимная индуктивность контуров;

x – измеряемое расстояние до стенки или толщина покрытия.

Как следует из приведенных зависимостей, при изменении расстояния до объекта или его свойств, происходит изменение параметров в эквивалентной схеме замещения преобразователя: изменяется величина тока в измерительной цепи, активное и реактивное сопротивления; происходит дополнительный сдвиг фаз между током и напряжением в измерительной цепи.

Глубина проникновения

магнитного поля в вещество (![]() )

зависит от частоты тока и характеристик

материала объекта исследования:

)

зависит от частоты тока и характеристик

материала объекта исследования:

![]() (5.15)

(5.15)

![]() - удельное

сопротивление материала;

- удельное

сопротивление материала;

![]() - частота тока;

- частота тока;

μ – магнитная проницаемость материала.

Например, для алюминия на частоте 50 кГц глубина проникновения электромагнитной волны в материал составляет 10 мм, а на частоте 500 кГц, соответственно - 0,1 мм.

Значение «вносимых» сопротивлений в измерительную цепь преобразователя зависит от толщины и свойств исследуемого материала. Поэтому устройства данного типа используют для контроля: линейных размеров тонких пластин; толщины покрытия; обнаружения дефектов в материале и т.п. Для этого создают разнообразные конструкции датчиков: экранные; накладные; щелевые.

К недостаткам первичных преобразователей данного типа следует отнести сильное влияние температуры.