nevra_esche_ekzamen

.pdfКордоцентез. 20-22 нед |

Преклиническая диагностика. |

|

Наиболее предпочтительный метод. |

Выявление гена заболевания до манифестации первых |

|

Взятие крови плода из сосудов пуповины под контролем |

симптомов (например, в случаях диагностики альфа- и |

|

УЗИ. Может быть использована для внутриутробного |

бета-талассемии). Основана на ДНК-диагностике |

|

лечения АГС. |

|

|

|

|

|

Преимплантационная диагностика. |

Ультразвуковое исследование (УЗИ) - метод |

|

Основана на возможностях ЭКО. |

первоначального выбора. |

|

Возможна преимплантационная диагностика болезни |

Планово в 18-22 нед, в 25-29 нед и в 32-36 нед. |

|

Марфана (обусловлена мутацией в гене фибриллина) с |

Может назначаться в 12-14 нед (внутриутробная |

|

использованием ПЦР с обратной транскрипцией. |

диагностика дефектов невральной трубки). |

|

|

Выявляются: агенезия желудка и почек, амелия, |

|

Фетоамниоскопия и фетоскопия |

||

амниотические тяжи, атрезия кишечника, уретры и |

||

|

мочеточников, ахондроплазия, гастрошизис, гепатомегалия, |

|

|

гидронефроз, гидроцефалия, дефекты невральной трубки, |

|

|

диафрагмальная грыжа, клеточные гигромы, лимфангиомы, |

|

|

мало- и многоводие, микроцефалия, омфалоцеле, |

|

|

полидактилия, поликистоз почек, пороки головного и |

|

|

лицевого черепа, наружных половых органов, пороки |

|

|

сердца, предлежание и отслойка плаценты, расщелины |

|

|

верхней губы, мягкого и твердого нёба, скелетная |

|

|

дисплазия, сиреномиелия, тератомы |

|

|

|

|

Искусственное осеменение спермой донора |

Электро(эхо)кардиография плода. |

|

|

Для диагностики врожденных пороков сердца в III |

|

|

триместре. |

|

|

|

Диагностика гетерозиготных состояний Цель диагностики - идентификация семей, имеющих высокий риск рождения больных потомков. Известны три класса гетерозиготных носителей:

•носители генов аутосомно-рецессивных заболеваний с высокой частотой проявления в некоторых этнических группах (бетаталассемия, болезнь Тея-Сакса, серповидноклеточная анемия и, возможно, МВ);

•носители генов Х-сцепленных рецессивных заболеваний (гемофилия А и В, миодистрофия Дюшенна и Беккера);

•носители генов аутосомно-доминантных заболеваний, выявляемых на преклинической стадии (миотоническая дистрофия, хорея Гентингтона).

Диагностика осуществляется с помощью популяционно-статистического метода, методов аналитической биохимии и молекулярно-генетических методов. Предусматривает использование традиционного врачебного осмотра как самого пробанда, так и его родственников (с целью выявления микропризнаков основного заболевания у родителей и сибсов).

99.Неонатальный скрининг, его задачи и значение. Заболевания, выявляемые с помощью неонатального скрининга (Кельбиханов)

Неонатальный скрининг («пяточный тест») - метод диагностики врожденных генетических патологий, никак не проявляющих себя в периоде новорожденности. Ранняя диагностика и своевременно начатое патогенетическое лечение существенно улучшают качество жизни ребенка.

Неонатальный скрининг осуществляется на 4-5-й день жизни, если ребенок родился доношенным, и на 7-е сутки, если не доношенным (во избежание ложных результатов). Для исследования берут периферическую кровь – из пяточки (отсюда и второе название) и наносят на специальную фильтровальную бумагу. Взятие крови производят утром, натощак (около 3 часов с прошлого кормления).

В случае обнаружения в крови маркёра заболевания родители с новорождённым ребёнком приглашаются в медико-генетическую консультацию для проведения дополнительного обследования. Это может быть повторное исследование в сухом пятне крови, исследование в сыворотке крови, потовый тест, копрограмма, ДНК-диагностика. При подтверждении диагноза назначается лечение.

Исследование проводится на основные 5 генетических заболеваний:

1.фенилкетонурию,

2.муковисцидоз,

3.врождённого гипотиреоз,

4.адреногенитальный синдром (врожденной дисфункции коры надпочечников),

5.галактоземию.

*//Где-то данные исследования увеличиваются до 11 (в Москве) или 16 (в Екатеринбурге и Свердловской области) заболеваний. Список на всякий случай:

1.Лейциноз (Мск, Ёбург)

2.Тирозинемия типа I (Мск, Ёбург)

3.Цитруллинемия (Ёбург)

4.Множественная карбоксилазная недостаточность (Ёбург)

5.Недостаточность очень длинных цепей ацил-СоА-дегидрогеназы жирных кислот (Ёбург)

6.Недостаточность средних цепей ацил-СоА-дегидрогеназы жирных кислот (Мск, Ёбург)

7.Недостаточность митохондриального трифункционального белка (недостаточность длинных цепей гидроксил-СоА-дегидрогеназы жирных кислот) (Ёбург)

8.Глутаровая ацидурия типа I (Мск, Ёбург)

9.Изовалериановая ацидемия (Ёбург)

10.Метилмалоновая ацидемия (Мск, Ёбург)щ

11.Пропионовая ацидемия (Мск, Ёбург)

1.Фенилкетонурия (ФКУ) возникает из-за мутации гена фенилаланин-гидроксилазы (фенилаланин не превращается в тирозин, создается дефицит тирозина и избыток фенилаланина, образующего токсичные метаболиты (фенилацетат,

фенилпируват, фениллактат).

Дефицит тирозина вызывает дефицит гормонов щитовидной железы, ДОФА (а из-за него – дефицит адреналина, дофамина и меланина). Все эти вещества образуются под влиянием фермента тирозиназы, о нём ниже.

Избыток ФА ведёт к дисбалансу аминокислот в тканях мозга, засчёт ухудшения всасывания в ЖКТ или реабсорбции в почечных канальцах, снижению синтеза миелина, а также к дефициту тирозиназы, что в совокупности с дефицитом тирозина приводит к снижению образования меланина, адреналина, дофамина.

Симптомы ФКУ в основном проявляются в виде нарушения функций ЦНС:

·в период манифестации (2-6 мес от рождения) - сонливость, вялость, отсутствие аппетита;

·в более позднее время - атаксия, гиперкинезы, тремор рук, парезы по центральному типу. Лечение - назначение диеты с уменьшенным количеством фенилаланина (с момента рождения и далее в течение всей жизни).

2.ВДКН (врожденная дисфункция коры надпочечников, адреногенитальный синдром) - обусловлена дефицитом ферментов (в основном 21-гидроксилазы) и транспортных белков, участвующих в биосинтезе кортизола. Дефицит кортизола

и альдостерона вызывает ответное увеличение секреции АКТГ и гиперплазию коры надпочечников.

Мало кортизола – много предшественников гормонов, которые идут на синтез тестостерона (путь образования которого не зависит от 21-гидроксилазы) – много тестостерона. Формируются надпочечниковая недостаточность и гиперандрогения. Гормональным маркером дефицита 21-гидроксилазы является уровень 17-гидроксипрогестерона (17-ОНП), его и определяют.

3. Врожденный гипотиреоз – вызван дефектами самой щитовидной железы (первичный гипотиреоз). Вся суть болезни – или сама щитовидная железа анатомически недоразвита и не может воспроизвести достаточное количество гормонов (агенезия или гипоплазия железы), или же щитовидная железа (ЩЗ) анатомически развита нормально, но функционально ей «не хватает мощностей» сделать гормоны в нужном количестве (дисгормоногенез, возможен из-за недостатка каких-то ферментов, это выявляется уже постфактум, после оценки развития самой ЩЗ, например).

Клинические проявления соответствуют дефициту тиреоидных гормонов:

1.отставание физического развития,

2.задержка роста и смены зубов;

3.малый рост и непропорциональное строение тела: короткие конечности, большая голова, большой язык, толстая и грубая кожа;

4.недоразвитые вторичные половые признаки,

5.нарушения психического и умственного развития (вплоть до идиотии).

4. Галактоземия - аутосомно-рецессивное наследственное заболевание, проявляющееся дефицитом галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы, при котором в организме накапливается избыток галактозы и ее метаболитов. Из галактозы в норме под действием этого фермента образуется глюкоза, но так как фермента нет, включаются иные метаболические пути. Метаболиты галактозы обладают повреждающим действием, и накапливаются в различных тканях и органах, что обуславливает токсическое действие на них. Заболевание проявляется в первые дни и недели жизни выраженной желтухой, увеличением печени, селезёнки, рвотой, отказом от еды, снижением массы тела, неврологической симптоматикой (судороги, нистагм), гипотонией мышц; в дальнейшем обнаруживается отставание в физическом и нервно-психическом развитии, развивается умственная отсталость, возникает катаракта.

Муковисцидоз - аутосомно-рецессивное заболевание, связанное с мутацией гена МВТР (трансмембранного регулятора муковисцидоза). МВТР является хлорным каналом, мутации гена которого нарушают транспорт ионов хлора и общий электролитный (а за ним и водный) баланс. Ионы хлора не могут войти в клетку из-за ухудшения работы из канала, и происходит увеличение входа в клетки натрия, а за натрием в клетку входит вода, что обезвоживает секрет (любой секрет,

будь то секрет бронхов, поджелудочной железы, печени, семенников). В результате выделяемый секрет становится чрезмерно густым и вязким, происходит обструкция просвета выводящих органов (бронхиолы, бронхи, семенные канатики и прочее).

Проявления:

·бронхолёгочные: вялость, бледность кожных покровов, покашливание, позже переходящее в коклюшеподобный кашель с густой слизистой мокротой (если присоединяется бактериальная инфекция - слизисто-гнойной).

·кишечные:

1.Печень и желчный пузырь: холестаз, из-за него гепатомегалия, желтуха, признаки портальный гипертензии, асцит.

2.Непроходимость мекония в первые дни жизни, из-за неё – срыгивания, рвота с примесью желчи, вздутие живота, вялость, признаки интоксикации и эксикоза (обезвоживания).

3.Поджелудочная железа: обструкция панкреатического протока, из-за неё – аутолиз поджелудочной железы, нарушение нейтрализации желудочного сока и развитие язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

.

100. Редкие заболевания и орфанные препараты. Определение, примеры, принципы оказания помощи пациентам с редкими заболеваниями (Кельбиханов).

1.Атипичный гемолитико-уремический синдром

Основным механизмом развития аГУС является хроническая неконтролируемая активация системы комплемента, приводящая к повреждению эндотелия сосудов, и впоследствии повреждению органов. аГУС проявляется вначале как неспецифические симптомы – недомогание и утомляемость, затем нарастают иные симптомы, в основном почечного генеза (снижение диуреза, отеки, тяжелая или злокачественная артериальная гипертензия, протеинурия, повышение креатинина, снижение СКФ). При этом, наряду с, могут отмечаться и другие симптомы:

Неврологические нарушения: спутанность сознания, инсульта, судороги, кому и энцефалопатию Поражение сердечно-сосудистой системы: инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, кардиомиопатия с возможным

развитием сердечной недостаточности.

Поражение желудочно-кишечного тракта: боль в животе, рвота, диарея, признаки панкреатита, гастроэнтерита, колита, некроза печени.

Осложнения со стороны зрения: поражение сосудов глаза. Поражения кожи: изъязвления, петехиальная сыпь.

Экулизумаб подавляет С5-компонент комплемента, полностью блокируя его расщепление на С5а и С5b и образование терминального комплекса комплемента С5b-9. Данный препарат позволяет регулировать активность комплемента и уменьшает вероятность развития внутрисосудистого тромбоза.

2. Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (дефицит Стюарта-Прауэра)

Дефицит каждого фактора обусловлен генетической патологией (для всех – по аутосомно-рецессивному типу). Симптомы характерны для любой коагулопатии – долго не прекращающиеся кровотечения (после травм/хирургических вмешательств, из слизистых, меноррагия – продолжительные обильные менструации, гематурия, гемартрозы), иногда спонтанные. Также можно отметить жизнеугрожающие кровотечения:

●кровотечения/кровоизлияния в ЦНС;

●кровотечения/кровоизлияния в ЖКТ;

●кровотечения/кровоизлияния в шею/горло;

●забрюшинная гематома

Эптаког альфа – восполняет содержание VII фактора.

Протромплекс 600 (концентрат протромгбинового комплекса) – восполняет содежание II, VII, IX, X факторов.

3.Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)

Аутоиммунное заболевание, обусловленное выработкой антител класса IgG к гликопротеидам мембраны тромбоцитов и их предшественников - мегакариоцитов. Этиология неизвестна.

Диагноз ИТП является диагнозом исключения, выявляется в основном случайно по геморрагическому синдрому или, если его нет, на анализах (обнаруживается значительная тромбоцитопения, не связанная в какими-либо этиологическими факторами, такими как онкология, инфекции (в том числе гепатиты)). Специфических диагностических маркеров или симптомов в настоящее время не существует.

Диагноз устанавливается на основании следующих критериев:

•изолированная тромбоцитопения менее 100,0 × 109/л как минимум в двух последовательных анализах крови;

•отсутствие морфологических и функциональных аномалий тромбоцитов;

•отсутствие патологии лимфоцитов, гранулоцитов и эритроцитов;

•нормальные показатели гемоглобина, эритроцитов и ретикулоцитов, если не было существенной кровопотери;

•повышенное или нормальное количество МКЦ в миелограмме;

•нормальные размеры селезенки;

•отсутствие других патологических состояний, вызывающих тромбоцитопению;

•наличие тромбоцит-ассоциированных антител в высоком титре (нормальный титр не исключает ИТП). 1 линия терапии:

ГКС (метилпреднизолон, дексаметазон) – уменьшают синтез антител

Внутривенные иммуноглобулины (если нельзя ГКС) – обратимо блокируют Fc-рецептор макрофагов, мешая антителам к гликопротеидам тромбоцитов садиться на этот рецептор и запускать фагоцитоз.

2 линия терапии:

Спленэктомия – уменьшение антиген-зависимой дифференцировки лимфоцитов.

Ромиплостим и Элтромбопаг – активируют рецепторы к тромбопоэтину на мегакариоцитах и тромбоцитах, увеличивая выработку последних.

4.Тирозинемия

Дефект фермента фумарилацетоацетазы. В норме конечный этап деградации тирозина происходит с образованием нетоксичных фумарата и ацетоацетата, но при данном заболевании начинают недораспавшиеся токсичные промежуточные вещества (малеилацетоацетат и фумарилацетоацетат) уходят в альтернативный метаболический путь с образованием также токсичных сукцинилацетоацетата и сукцинилацетона, влияющих в основном на печень (с развитием печеночной недостаточности, цирроза, гепатоцеллюлярной карцины. Сукцинилацетон ингибирует δ-аминолевулинат-дегидратазу, промежуточный медиатор порфобилиногена, нарушается биосинтез гема).

Симптомы – желтуха, потеря массы тела, срыгивания, рвота, увеличение размеров печени, селезенки, носовые кровотечения, кровотечения из мест инъекций, различные деформации скелета (чаще нижних конечностей).

Нитизинон – блокирует фермент, участвующий в превращении тирозина (но раньше, чем дефицитная фумарилацетоацетаза), из-за чего уменьшается субстрат для токсических веществ, но возрастает содержание тирозина и фенилаланина (поэтому также назначается элиминационная диета).

5.Глютарикацидурия

Аутосомно-рецессивное заболевание, поражается фермент глутарил-КоА дегидрогеназа, участвующая в метаболизме аминокислот лизина, гидролизина, триптофана и их дальнейшем превращении в ацетил-КоА (идёт в цикл Кребса). Дефицит данного фермента приводит к накоплению глутаровой и 3 гидрокси-глутаровой кислот, оказывающих избирательное нейротоксическое действие на стриарную систему.

Симптомы:

·острое начало, лихорадка;

·частые срыгивания с неукротимой рвотой;

·расстройства кишечника;

·макроцефалия;

·судорожные припадки; ригидность мышц;

·различные формы угнетения сознания.

Левокарнитин связывает глютаровую кислоту в нетоксичный метаболит и выводит из организма. Принимается пожизненно совместно с элиминационной диетой.

6.Болезнь Фабри (Фабри-Андерсона)

Наследственное заболевание, обусловленное снижением или отсутствием активности фермента α-галактозидазы А. Дефицит фермента приводит к накоплению гликофосфолипидов в лизосомах клеток различных органов, включая сердце, почки, нервную систему и эндотелий сосудов.

Клинические проявления могут быть чрезвычайно разнообразными как у лиц мужского, так и женского пола даже у членов одной семьи.

Внешне напоминают больных с акромегалией (выступающие надбровные дуги, выступающая нижняя челюсть, увеличенные губы, запавшая переносица).

Проявления со стороны кожи: Ангиокератомы (чётко ограниченные папулы красного, темно-красного цвета размером 0,2 - 1,0 см, образующиеся из скоплений отдельных кровеносных сосудов в верхних слоях дермы), утолщение эпидермиса в виде поверхностного гиперкератоза.

Проявления со стороны периферической нервной системы: полиневропатии (хроническая, жгучая или стреляющая боль в конечностях, неприятные ощущения по типу покалывания иголками, ползания мурашек), гиперпатия (чрезмерная болевая реакция на болевой стимул). Некоторые пациенты также отмечают леденящую боль в области ладоней на морозе.

Также имеют место быть болевые кризы. При кризе Фабри боль приобретает более мучительный характер, может иррадиировать из дистальных отделов конечностей в проксимальные, длится от нескольких секунд до нескольких недель и не снимается наркотическими анальгетиками.

Проявления со стороны ЦНС: высок риск развития транзиторных ишемических атак и ишемических/геморрагических инсультов, а также хронической ишемии головного мозга и деменции.

Проявления со стороны почек: микроальбуминурия, протеинурия, канальцевые нарушения, хроническая почечная недостаточность.

Проявления со стороны сердца: гипертрофия левого желудочка, признаки застойной сердечной недостаточности, предсердные и желудочковые аритмии и нарушения проводимости, стенокардия, инфаркт миокарда.

Проявления со стороны зрения: помутнение роговицы, радиальная задняя субкапсулярная катаракта (катаракта Фабри), поражение сосудов сетчатки.

Проявления со стороны слуха и вестибулярного аппарата: снижение слуха, шум (звон) в ушах, головокружение, нейросенсорная тугоухость.

Агалсидаза альфа – ферментное средство, устраняющее дефицит α-галактозидазы А.

7. Муковисцидоз

Аутосомно-рецессивное заболевание, связанное с мутацией гена МВТР (трансмембранного регулятора муковисцидоза). МВТР является хлорным каналом, мутации гена которого нарушают транспорт ионов хлора и общий электролитный (а за ним и водный) баланс. Ионы хлора не могут войти в клетку из-за ухудшения работы из канала, и происходит увеличение входа в клетки натрия, а за натрием в клетку входит вода, что обезвоживает секрет (любой секрет, будь то секрет бронхов, поджелудочной железы, печени, семенников). В результате выделяемый секрет становится чрезмерно густым и вязким, происходит обструкция просвета выводящих органов (бронхиолы, бронхи, семенные канатики и прочее).Также в патогенезе муковисцидоза имеет место недостаточность специфических лизосомальных ферментов, необходимых для катаболизма гликозаминогликанов (ГАГ).Снижение или отсутствие активности альфа-L-идуронидазы приводит к накоплению ГАГ (дерматан сульфата и гепаран сульфата) в клетках и тканях разных типов.

Проявления:

·бронхолёгочные: вялость, бледность кожных покровов, покашливание, позже переходящее в коклюшеподобный кашель с густой слизистой мокротой (если присоединяется бактериальная инфекция - слизисто-гнойной).

·кишечные:

1.Печень и желчный пузырь: холестаз, из-за него гепатомегалия, желтуха, признаки портальный гипертензии, асцит.

2.Непроходимость мекония в первые дни жизни, из-за неё – срыгивания, рвота с примесью желчи, вздутие живота, вялость, признаки интоксикации и эксикоза (обезвоживания).

3.Поджелудочная железа: обструкция панкреатического протока, из-за неё – аутолиз поджелудочной железы, нарушение нейтрализации желудочного сока и развитие язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Ларонидаза - предназначена для восстановления уровня энзиматической активности, достаточного для гидролиза накопленных гликозаминогликанов и для предотвращения их дальнейшего накопления.

101. Современные подходы к лечению наследственных заболеваний: генотерапия, клеточная и тканевая терапия. Ферментозаместительная терапия (Кельбиханов).

Генотерапия – метод лечения, основанный на знаниях генной инженерии и медицины, внесение изменений в ДНК соматических клеток организма с целью вылечить от мутаций Препарат для примера: Золгенема (первый ЛС для генной терапии спинальной мышечной атрофии) - это копия

правильного гена SMN для устойчивой экспрессии белка SMN. Вводится ген с помощью аденоассоциированного вируса (AAV) серотипа 9, который способен преодолевать ГЭБ и проникать в клетки пациента.

Клеточная терапия (= клеточная трансплантация = цитотерапия) – терапия, при которой жизнеспособные клетки вводятся, прививаются или имплантируются пациенту для достижения лекарственного эффекта.

Пример: пересадка стволовых клеток: гемопоэтических стволовых клеток для восстановления гемопоэза.

Тканевая терапия - метод лечения заболеваний препаратами, изготовленными из консервированных тканей животного и растительного происхождения. Предложена В. П. Филатовым; по его концепции, при консервировании в тканях происходит биохимическая перестройка, в результате которой в них образуются вещества - биогенные стимуляторы.

//Если на пальцах, гипотеза Филатова: всё, что тебя не убивает, делает сильнее, потому что организм вырабатывает специальные биостимуляторы. Значит мы можем остальное живое заставить чуть-чуть страдать, чтобы выработать биологические стимуляторы и пересадить их тебе. Надеюсь, ты понял. Нет? Тогда внизу тебя ждет прямая цитата автора из его монографии, прикоснись к истмеду, береги жопу от Стерхова:

«Сущность тканевой терапии во введении в организм больного, в сделанный у последнего хирург.путем подкожный карман, куска какой-либо ткани человека / животного (листа растения), сохраненной некоторое время в состоянии «переживания».

Гипотеза тканевого лечения в кратком виде такова:

1.Отделенные от организма животные и растительные ткани при воздействии на них таких факторов среды, которые затрудняют их жизнь (но не убивают их сразу), подвергаются биохимической перестройке. В результате последней в тканях образуются вещества, которые являются стимуляторами б/х процессов в тканях, пребывающих в указанных неблагоприятных условиях для их существования. Эти вещества позволяют тканям сохранять жизнь при неблагоприятных условиях, а потому я назвал их «веществами сопротивления» или по происхождению «биогенными стимуляторами».

2.Биогенные стимуляторы, или вещества сопротивления, будучи введены в какой-либо организм тем или иным путем

(имплантация обогащенной ими ткани или инъекции экстракта из нее), активируют в нем жизненные процессы. Усиливая клеточный метаболизм, они повышают физиологические функции организма. Они увеличивают сопротивляемость организма к патогенным факторам и усиливают его регенеративные свойства, что и способствует выздоровлению.

3. Биогенные стимуляторы возникают и в целых живых организмах, подвергнутых неблагоприятным, но не убивающим их условиям среды, внешним или внутренним, в результате биохимической перестройки этих организмов.»

Цитата оригинала кончилась. Надеюсь, стало понятнее. Использовалась эта штука в СССР, пик примерно 40-50-е годы, после чего все забыли, но ВНЕЗАПНО вспомнили в нулевых-десятых с созданием препарата Лаеннек – гидролизата плаценты для лечения болезней печени (в дальнейшем препарат подавался сначала как гепатопротектор, а затем и иммуномодулятор). Запомни к экзамену, но забудь по жизни – сомневаюсь, что эта штука реально работает.//

Ферментозаместительная терапия – метод лечения, при котором человек с недостатком какого-то фермента получает его в качестве препарата.

Причем подразумеваются как ферменты ЖКТ, так и внутриклеточные, лизосомальные ферменты. Примеры: ферменты ЖКТ:

Панкреатические энзимы, представленные амилазой, липазой и трипсином (панкреатин, панцитрат, мезим-форте, креон). Комбинированные ферменты, содержащие панкреатин в комбинации с компонентами желчи, гемицеллюлозой и прочими дополнительными компонентами (дигестал, фестал, энзистал).

Ферменты лизосомальные: агалсидаза альфа при болезни Фабри (восполняет альфа-галактозидазу А, подробнее в вопросе

100, пункт 6)

102. Генетическая программа онтогенеза. Биологические закономерности и основные факторы онтогенеза. Онтогенетическое здоровье.

По современным представлениям, в зачатке особи (например, в зиготе) заложена генетическая программа развития особи.

Входе онтогенеза происходит реализация этой программы в результате взаимодействия между ядром и цитоплазмой, между разными частями зародыша; в общем, между молекулярно-генетическими факторами, с одной стороны, и внутренней и внешней средой, с другой.

Воснове генетической программы онтогенеза лежит ряд биологических закономерностей:

1.Главная (первая) закономерность - потенциал молекулы ДНК, обеспечивающий зарождение, развитие, стабилизацию и угасание всех функций и навыков организма. От содержания и величины этого потенциала зависит онтогенетическое здоровье, характеризующееся геномным, протеомным и репродуктивным здоровьем, от которого зависит «качество» и продолжительность жизни человека.

2.Вторая закономерность - это разнообразие связей между генами и признаками, генотипом и фенотипом.

3.Третья закономерность - это несовпадение во времени фазы максимальной интенсивности деления клеток и фазы их дифференцировки. В основе этого несовпадения лежит закон прогрессивного дифференцирования, согласно которому «относительная масса недифференцированных тканей в организме уменьшается обратно пропорционально его возрасту» (Шмальгаузен И.И., 1938, 1946). Этот закон объясняет тесную взаимосвязь клеточной пролиферации и дифференцировки тканей организма в ходе онтогенеза.

4.Четвертая закономерность - это способность организма стабилизировать процесс развития в тех случаях, когда развитие нарушается под влиянием болезней и других неблагоприятных факторов окружающей среды, и возвращаться к заданной программе, если их действие прекращается. Эта закономерность впервые описана в 1957 г. и названа гомеорезом или канализированием роста

5.Пятая закономерность: гомеостаз - фенотипическое проявление генотипа, свойство организма сохранять постоянство (целостность) внутренней среды при совместимых с жизнью условиях внешней среды.

Онтогенетическое здоровье базируется на геномном и протеомном здоровье, формирующем соматическую, психическую и репродуктивную составляющие части. Оно связано с сохранением баланса обмена веществ в ходе развития, стабилизации, угасания и утраты функций и навыков организма.

Показателями здоровья человека как биологического вида являются: состояние генофонда и репродуктивной функции. Генофонд человека - это совокупность всех его генов (генотипов) в общей популяции, а общая популяция - это совокупность организмов всех людей, населяющих Землю

103. Онтогенез: этапы, периоды и стадии. Критические периоды онтогенеза и его нарушения. (Кандрашина)

Этапы онтогенеза: внутриутробный (антенатальный) и внеутробный (постнатальный).

Первый этап - это время от момента слияния двух родительских гамет до момента рождения ребенка, включающее герминативный период (стадия зиготы), эмбриональный период (стадия бластулы - образование однослойного зародыша и стадия гаструлы - образование трехслойного зародыша) и фетальный (плодный) период - формирование первичного фенотипа. Во второй половине внутриутробного этапа выделяют пренатальный период (время с 22-й недели беременности и до начала родов) и следующий за ним интранатальный период (время от начала родовой деятельности до момента рождения ребенка).

Второй этап - это время от момента рождения до момента смерти организма, включающее ранний, средний и поздний периоды. В самом начале раннего постнатального развития выделен неонатальный период (ранний неонатальный до 7 дня жизни, поздний неонатальный до 28 дня)

Подробнее по периодам

1.Герминативный период (1 неделя) - время с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом до момента имплантации зародыша в стенку матки.

2.Эмбриональный период (от момента имплантации до 6-8-й недели)

·закладка органов, морфогенез

·переход от гистотрофного питания зародыша к плацентарному питанию

·формируется желточный мешок, в котором накапливается белковая жидкость и осуществляется кроветворение, аллантоис, который постепенно начинает выполнять функцию питания. Аллантоис осуществляет экскреторную функцию. Амниотическая оболочка или амнион вырабатывает околоплодные воды, создавая благоприятную жидкую среду для эмбриона и плода. Хорион вместе с участком стенки матки образует плаценту, в которой перерабатываются и всасываются питательные вещества и осуществляются выделшительная, дыхательная и защитная функции. Хорион вырабатывает гормоны, влияющие на половые железы (гонадотропины).

3.Плодный период (9-40недель).

·гистогенез или тонкая дифференцировка тканей. В начале плодного периода заканчивается формирование лица, из пуповины в брюшную полость втягиваются петли кишечника, исчезают сомиты, жаберные дуги и хвост, т.е. плод приобретает облик человека. С этого времени идет «дозревание» тканей и увеличение органов в объеме. К концу 12 нед беременности завершается формирование кожи (она теряет прозрачность и покрывается пушковыми волосами) и мышечной системы

Периоды постнатального онтогенеза

•Первые 2 ч жизни. В это время организм ребенка начинает освобождаться от биологически активных веществ, осуществлявших регуляцию жизнеобеспечения плода во время родов

•2-12 ч жизни. Период, когда наблюдается «феномен прощания с внутриутробными способностями» (удерживать голову, прослеживать глазами, копировать движения матери, врача) или так называемый имитационный период.

•Первая неделя жизни. Это время первичной настройки жизненно важных функций ребенка, проявляющихся в новых условиях окружающей среды: начало и стабилизация работы органов дыхания, кровообращения и пищеварения, включая функции активного сосания, жевания, глотания и переваривания пищи.

•2-12 нед жизни. Это первый период обучения ребенка после рождения, характеризующийся относительной стабилизацией жизненно важных функций и адаптацией к условиям окружающей среды. В это время увеличивается масса мозгового вещества, в нем происходит интенсивное аксоно-дендритное ветвление и формируются новые синаптические связи между нейронами. Ребенок учится видеть, слышать, следить и следовать глазами за увиденным и услышанным.

•3-18 мес жизни. Это период первичного развития воспринимающей (сенсорной) системы или стадия развития двигательных навыков, необходимых для активных контактов ребенка с окружающей средой.

•1,5-3 года жизни (период раннего детства). Это время приобретения первого персонального опыта. Для него характерны: осознанная фразовая речь, формирование межполушарной асимметрии мозга и возникновение доминантного полушария. Развивается импрессивная и экспрессивная речь. Появляется социальное общение и формируются коммуникативные функции. Ребенок различает и дифференцирует реальные предметы и события от их символов. Одновременно у ребенка угасает активность сосательного автоматизма, возникают первые впечатления (память о них нередко сохраняется на всю жизнь), дифференцируется представление о собственном «Я», начинается ограничение себя от окружающих людей, определяется профиль будущих отношений с родителями, «чужими» взрослыми, сверстниками и животными. В мозге завершается формирование двигательных и анализаторных центров, отбираются наиболее эффективные межнейрональные контакты.

•3-6 лет жизни, или период дошкольного возраста. Характерны более четкие движения. Создаются индивидуальный двигательный облик, позы, мимика, жесты. Совершенствуется работа анализаторов. Формируются личный опыт восприятия, индивидуальная оценка окружающего, а также отдельные черты характера. Улучшается крупная моторика ног. В конце этого периода основные системы и центры мозга ребенка готовы к началу школьного обучения и интенсивному пополнению запаса знаний и навыков. Создаются условия для овладения навыками письма.

•7-12 лет, предпубертатный период. Усиленный рост, завершение развития дыхательной системы, смена молочных зубов

•12-16 лет, подростковый период.

·16-21 год, юношеский период. Активное развитие интеллекта, к концу периода завершается рост, формирование всех органов и систем

·21-35 лет, первая зрелость.

·35-60 лет, вторая зрелость. Замедление скорости ответных реакций, снижение репродуктивной способности.

·60-75 лет, пожилой возраст. Слабая устойчивость к факторам внешней среды. Замедление всех процессов в организме

·75-90 лет, старческий возраст. Инволюция всех систем и органов.

·Более 90 лет, долгожительство.

Критический период-период перестройки функций и навыков, когда организм наиболее чувствителен к действию неблагоприятных факторов среды, препятствующих нормальному развитию организма.

Критические периоды перестройки внутриутробного онтогенеза

1)6-9-й дни беременности. В этот период зародыш реагирует на действие факторов среды по принципу «все или ничего», т.е. он либо гибнет, либо продолжает развиваться. Причины смерти: генные, хромосомные или геномные мутации.

Примеры нарушений: гипоплазия или аплазия внезародышевых органов, имплантация зародыша в роге или у внутреннего зева матки, полностью или частично неразделившиеся близнецы

2)3-6 нед беременности. Развившиеся в этом периоде нарушения называются эмбриопатиями. К ним относятся очаговые и диффузные нарушения формирования органов, заканчивающиеся гибелью. Для эмбриопатий характерны: высокий удельный вес моногенных и хромосомных болезней, несоответствие фенотипа генотипу (фенотипически девочка, генотипически мальчик), а также неполное фенотипическое проявление пороков развития.

3)9-11 нед беременности. Еще продолжается гистогенез кожной и мышечной систем организма. К фетопатиям относятся:

•истинные пороки развития, связанные с функциональной незрелостью органов плода: пороки мозга, легких, зубов, сердца (незаращение боталлова протока)

•вторичные пороки развития (гидроуретер или гидронефроз)

4)Развитие головного мозга-15-20 недель

5)Формирование основных систем-20-24 недели Критические периоды перестройки постнатального онтогенеза

Именно в это время (через 5-7 дней после рождения) осуществляются отбор и стабилизация наиболее эффективных межнейронных связей, а также стабилизация уровня ганглиозидов в мозге, достигающая оптимальных значений в конце критического периода перестройки. При повышении уровня ганглиозидов у ребенка в дальнейшем может развиться интеллектуальнопознавательная недостаточность, а при снижении их уровня - детский церебральный паралич (ДЦП).

1)До 1 года

2)Половое созревание

3)Вторая зрелость (35-55 лет)

104.Нейроонтогенез: основные события антенатального и постнатального этапов. Нарушения нейроонтогенеза.

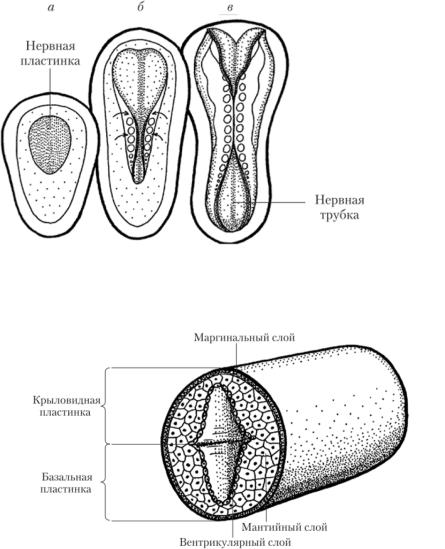

Формирование НС начинается у человека на второй неделе эмбриогенеза. Рассмотрим самые начальные этапы онтогенеза (рис. 4.1).

В результате слияния двух половых клеток образуется зигота. Ее первые деления приводят к образованию клеток, которые называют бластомерами. Бластомеры быстро делятся, практически не увеличиваясь в размерах, поэтому этот процесс называют дроблением. В дальнейшем внутри зародыша образуется полость, которая ограничена одним слоем клеток. Такой однослойный зародыш носит название бластулы. Затем в результате перемещения клеток бластулы (например, частичного впячивания их внутрь) она превращается в трёхслойный зародыш — гаструлу. Возникающие при этом слои называются зародышевыми листками. Наружный из них получил название эктодермы, внутренний — энтодермы. В дальнейшем между экто- и энтодермой образуется третий (средний) зародышевый листок — мезодерма. Принципиально важно то, что из каждого зародышевого листка в процессе последующего развития формируются определенные ткани и органы. Вся нервная ткань образуется из эктодермы, за исключением клеток микроглии, имеющей мезодермальное происхождение.

Рис. 4.1. Начальные этапы эмбриогенеза:

а — зигота; б — ж — последовательные этапы дробления; з — бластула; и — начало гасгруляции; к — гаструла; л — начало нейруляции;м — нейрула

Нейруляция (нейральная индукция) — процесс, посредством которого часть клеток эктодермы превращается в специализированную нервную ткань, из которой позже развиваются СМ и ГМ.

Она начинается в конце второй недели зародышевого развития, когда участок эктодермы на дорсальной стороне зародыша утолщается, образуя

нервную пластинку. Клетки ее интенсивно размножаются и принимают узкую цилиндрическую форму. В результате такого деления и неравномерного роста края нервной пластинки поднимаются, образуя нервные валики, между которыми лежит нервная бороздка (нервный желобок) (рис. 4.2.).

Рис. 4.2. Начальный период развития нервной системы (поперечный разрез через зародыша):

а — е — последовательные этапы развития нервной системы

Затем края нервной бороздки смыкаются, образуя нервную трубку — эмбриональный зачаток всей НС. В это же время под нервной трубкой обособляется тяж клеток из соединительной ткани — хорда (см. рис. 4.1, л, м). Это осевой скелет зародыша, который в дальнейшем замещается позвоночником. Нервная трубка постепенно погружается в мезодерму и замыкается — сначала посередине, позже (к концу четвертой недели развития) на переднем и заднем концах (рис. 4.3.).

При смыкании нервной бороздки от нервной трубки но обеим ее сторонам отделяется тяж клеток — ганглиозная пластинка, или нервный гребень. Клетки этого образования впоследствии дают элементы периферической ПС (нейроны сенсорный и вегетативных ганглиев, шванновские клетки), паутинной и мягкой мозговых оболочек, клетки мозгового вещества надпочечников, пигментные клетки и др.

Оставшаяся нервная трубка сначала состоит из одного слоя клеток — нейроэпителия. Эти клетки интенсивно делятся, и на третьей-четвертой неделе развития образуют три слоя:

●— вентрикулярный (матричный, эпендимный) — самый внутренний слой, в котором лежат зачатковые клетки;

●— мантийный — промежуточный слой;

●- маргинальный, или краевая вуаль, — самый наружный слой (рис. 4.4).

Рис. 4.3. Этапы образования нервной трубки.

Дни развития: а — 18-й; 6 — 20-й; в — 22-й

Рис. 4.4. Слои нервной трубки (четвертая неделя развития)

Зачатковые клетки внутреннего слоя делятся, одна из дочерних клеток мигрирует в мантийный слой, из другой формируется эпендимоцит. Таким образом внутренний слой клеток преобразуется в эпендиму. Клетки, оказавшиеся в мантийном слое, преобразуются в нейробласты, из которых формируются нейроны и спонгиобласты, дающие начало астроцитам, олигодендроцитам и радиальным глиоцитам. Нейробласты прекращают делиться и начинают образовывать отростки, т.е. постепенно принимают вид зрелого нейрона. Наружный слой клеток образуют отростки клеток внутренних слоев.

В это же время, т.е. на третьей-четвертой неделе развития, в нервной трубке выделяются две области: на дорсальной стороне крыловидная пластинка и на вентральной — базальная пластинка (см. рис. 4.4). В ходе дальнейшего развития из крыловидной пластинки формируются сенсорные и ассоциативные части НС, а из базальной — двигательные и вегетативные образования. Такая закономерность характерна для спинного мозга и продолговатого мозга. В более ростральных отделах из крыловидной пластинки формируется множество не только сенсорных структур, но и выполняющих все другие функции. Структуры же переднего мозга целиком развиваются из крыловидной пластинки.

Созревающие нейроны не остаются на том месте, где они образовались, а мигрируют к месту своей постоянной локализации в сформированном мозге. В большинстве случаев их движение носит амебоидный характер, причем как направляющие и опорные элементы они используют отростки клеток радиальной глии, тела которых лежат в вентрикулярной зоне, а длинные отростки вытянуты радиально к поверхности нервной трубки (рис. 4.5).