Радиотехнические системы

..pdf

|

11 |

УПЧ |

усилитель промежуточной частоты; |

УУН |

устройство устранения неоднозначности; |

Ффазометр;

ФВ |

фазовращатель; |

ФГ |

фазируемый гетеродин; |

ФД |

фазовый детектор; |

ФИ |

формирователь импульсов; |

ФКМ |

фазо-кодовая манипуляция; |

ФНЧ |

фильтр низких частот; |

ФО |

формирователь отметки; |

ФС |

формирователь строба; |

ФФфазовый фронт;

ЦАП |

цифро-аналоговый преобразователь; |

ЧМ |

частотная модуляция; |

ЧПК |

череспериодная компенсация; |

ЭПР |

эффективная поверхность рассеяния; |

12

1.ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫТЕОРИИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1.1. Понятие о радиосистеме. Виды радиосистем

Единая система конструкторской документации - свод до- кументов, которыми инженеры руководствуются при проекти- ровании - определяет систему как совокупность изделий, со- единенных между собой при эксплуатации механической, элек- трической, оптической или другой связью, имеющую самостоя- тельное эксплуатационное значение. Например, телевизор с от- дельным антенным устройством представляет собой систему, позволяющую просматривать телевизионные передачи.

В жизни мы окружены различными системами: электрон- ная вычислительная машина - система, автоматическая теле- фонная станция - система, существуют системы слепой посад- ки самолетов, системы управления технологическими произ- водственными процессами, системы противовоздушной обо- роны и т.д. Одни системы входят в другие как составные части подсистемы. В упомянутом примере телевизор с антенной яв- ляются подсистемой более крупной системы, в которую входит передающий телевизионный центр, а получившаяся система в свою очередь является частью еще более крупной, в которую входит космическая система связи и т.д. Системы оказываются очень сложными и дорогими. Поэтому очень важно, чтобы они были оптимальными, то есть обладали наилучшими характе- ристиками в заданных условиях эксплуатации. Однако обычно к системам предъявляется целый ряд технических требований, и некоторые из них являются противоречивыми. Например,

противоречивыми являются требования увеличения дальности действия и уменьшения веса радиопередающего устройства. Воз- никает проблема выбора критериев оптимальности системы. Общих рецептов отыскания критериев оптимальности не су- ществует. Обычно это отношение некоторого обобщенного по- казателя качества работы системы к стоимости затрат (эконо- мических, энергетических, временных и т.д.).

13

В пятидесятые годы прошлого столетия возникла отрасль науки, получившая название системотехники, охватывающая вопросы оптимизации систем [1].

«Системный подход» к проектированию требует четкой формулировки цели функционирования системы и последова-

тельного разукрупнения этой цели при условии оптимизации системы на каждом последовательном шаге. При таком подходе выделяются принципиальные вопросы создания системы, а детали отходят на второй план.

Радиотехническими называют такие системы, в которых переносчиком информации являются радиоволны. Радиотехни- ческие системы можно разделить на следующие классы:

-системы передачи информации;

-радиолокационные системы;

-радионавигационные системы;

-радиоастрономические системы.

Класс систем передачи информации очень широк. Сюда относятся радиовещание и телевидение, многоканальная циф- ровая и аналоговая радиосвязь, системы передачи команд, сис- темы телеметрии и т.д. В данной книге системы передачи ин- формации не рассматриваются, им посвящено отдельное изда- ние.

Радиолокация - область науки и техники, охватывающая методы и средства обнаружения, определения координат и па- раметров движения различных объектов.

Слово радиолокация происходит от двух английских слов: radio - не требует перевода, и to locate - определять местополо- жение, локализовать. Соответствующую установку по английс-

ки называют Radar - сокращение от Radio Detection and Ranging

(обнаружение и измерение дальности). По-русски говорят «ра- диолокационная станция» (РЛС) или «радиолокатор». Радио- локация возникла в середине тридцатых годов прошлого сто- летия как область военной техники. Это было время бурного развития авиации, и радиолокационные средства разрабаты- вались для обнаружения вражеских самолетов на дальних под-

14

ступах к объектам нанесения удара. Радиолокация и сейчас иг- рает ключевую роль в вооружении армий развитых государств. На неё возлагаются функции обнаружения наземных, надвод- ных воздушных и космических целей, определения их коорди- нат, параметров движения, а также управление оружием. Но в современном мире задачи, решаемые с помощью радиолокации, не сводятся только к военному делу. Упомянем управление воз- душным движением, управление дорожным движением, гид- рометеорологию, выполнение космических программ и т.д. Объекты радиолокационного наблюдения принято называть ра- диолокационными целями или просто целями.

Воснове слова радионавигация лежит английское слово Navy - флот. Ещё 100 лет назад навигацией называли науку о вождении морских судов. Основными средствами навигации служили компас и астрономические приборы. Сегодня навига- ция - наука о способах и средствах вождения надводных, под- водных, воздушных и космических судов, наземных транспорт- ных средств. Традиционные средства навигации уступили ме- сто радиотехническим, основанным на использовании источ- ников радиоизлучения, расположенных на поверхности земли или на искусственных спутниках земли. Радионавигационные средства не зависят от погоды, более точны, удобны и опера- тивны, чем традиционные.

Радиоастрономия - астрономия в радиодиапазоне [2]. Ра-

диоастрономические системы предназначены для исследования Вселенной по существующим в ней радиоизлучениям.

Наблюдения на максимально далеких расстояниях суще- ственны для понимания возникновения и характера той Все- ленной, в которой мы живем, а эти знания в свою очередь дают ключ к пониманию её конечной судьбы.

Внекоторых источниках выделяют ещё один класс сис- тем - системы радиоуправления. Управлять по радио можно разнообразными объектами, но под этим термином обычно по-

нимают управление беспилотными летательными аппаратами

[3].При всей сложности комплексов радиоуправления они со-

15

стоят из систем передачи информации, радиолокационных и радионавигационных систем. Поэтому в учебном курсе мы не будем выделять их как отдельный объект для изучения.

Перечисленные радиосистемы имеют много общего как в алгоритмах обработки сигналов, так и в схемах построения ап- паратуры. В настоящем курсе мы будем изучать радиолокаци- онные и радионавигационные системы, имея в виду, что полу- ченные знания могут быть основой для изучения и проектиро- вания радиотехнических систем иных классов.

Особенностью курса является то, что радиотехнические системы рассматриваются в нем на уровне принципов постро- ения, структурных и функциональных схем. Принципиальные электрические схемы рассматриваются в тех редких случаях, когда без этого невозможно пояснить принцип функциониро- вания системы. Предполагается, что студенты освоили пред- шествующие дисциплины, раскрывающие содержание элемен- тов функциональных схем. Такими дисциплинами являются «Радиотехнические цепи и сигналы», «Антенны и техника СВЧ», «Радиоприемные устройства», «Радиопередающие устройства», «Цифровая обработка сигналов».

Принципиальные ограничения в качестве работы радио- систем создают помехи естественного и искусственного про- исхождения. В связи с этим входные воздействия на радиопри- емные устройства систем (совокупность сигналов и помех) счи- таются случайными процессами. Их представление и преобра-

зования в электрических цепях могут быть описаны только с помощью математического аппарата статистической радиотех- ники. Мы предполагаем, что студенты овладели этим аппара- том, изучив дисциплины «Теория вероятностей и математичес- кая статистика», «Статистическая теория радиотехнических си- стем».

Учебника по радиотехническим системам, соответствую- щего по содержанию утвержденному образовательному стан- дарту, на сегодня не существует. В качестве основной литерату- ры мы рекомендуем книги [4-7], содержащие в совокупности

16

всё, что надо знать по дисциплине и гораздо более того. До- полнительная литература будет указана по ходу изложения ма- териала.

1.2. Физические основы радиотехнических методов обнаружения объектов, определения их координат и скорости

Радиотехнические средства позволяют обнаруживать объекты, измерять расстояние до них (дальность), их угловые координаты и радиальную скорость.

Обнаружение объектов (целей) - задача радиолокации. В

основе радиолокационного обнаружения лежит способность радиоволн отражаться от контраста проводимости, либо коэф- фициента преломления среды. Последний определяется фор-

мулой

n =

εμ ,

εμ ,

где ε - диэлектрическая проницаемость среды, μ - магнит- ная проницаемость среды.

Обнаружение целей производится путем фиксации факта отражения - приема отраженных сигналов.

Измерение дальности до цели R базируется на постоян- стве скорости распространения электромагнитной волны в ат- мосфере, которая считается известной. В радиолокационных си- стемах сигнал проходит путь «РЛС - цель» дважды (туда и об- ратно), так что

R = cτ2з ,

где c - скорость распространения электромагнитной волны,

τз - задержка принимаемого сигнала относительно излу- ченного.

Скорость распространения электромагнитных волн в сво-

17

бодном пространстве (вакууме)

с = с0 = 299793км / с : 3×105 км / с.

Скорость распространения радиоволн в атмосфере

с = с0 / n, |

(1.1) |

где n - коэффициент преломления.

В тропосфере коэффициент преломления n зависит от температуры, давления и влажности. У поверхности земли (n -1) ×106 = 200 ¸ 400 в зависимости от времени, места и по- годы. Разброс n определяет предельную точность измерения дальности:

DRR = Dcc »10−4 .

Измерение угловых координат основано на том, что в од- нородной среде фазовый фронт волны (поверхность равных фаз) - сфера. Нормаль к фазовому фронту("угол прихода волны") и есть направление на источник излучения. При большом уда-

лении от источника излучения фазовый фронт обычно считают плоским. Определение направления на источник излучения на- зывают пеленгованием, а соответствующее устройство - пелен- гатором.

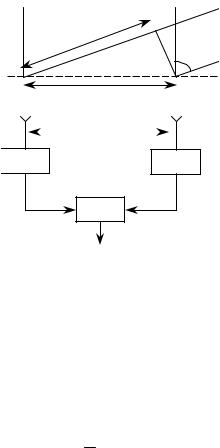

Существуют два метода измерения угловых координат: ам- плитудный и фазовый. В амплитудном методе используется на- правленность антенн: максимум приема апертурной антенны имеет место, когда плоскость ее раскрыва параллельна фазово- му фронту волны. Фазовый метод основан на измерении раз- ности фаз сигналов, принятых на разнесенные в пространстве антенны. Укрупненная структурная схема фазового пеленгато- ра представлена на рисунке 1.1. Допустим, на антенную систе- му пеленгатора падает плоская волна под углом α относитель- но нормали к ней, как показано на рисунке 1.1.

18

l

α

A1 |

l |

A2 |

|

||

|

|

|

Пр. Пр.

Φ

ϕ

Рисунок 1.1. Укрупненная структурная схема фазового пеленгатора

Разность хода сигналов на антенны A1 и A2

Dl = l ×sinα ,

где l - расстояние между фазовыми центрами антенн пеленгатора).

Разности хода Dl соответствует разность фаз

ϕ = 2π λl sinα ,

откуда следует формула для расчета угла прихода α

æ |

ϕλ ö |

|

α = arcsin ç |

|

÷ . |

|

||

è |

2π ×l ø |

|

(база

(1.2)

(1.3)

Измерение радиальной скорости базируется на эффекте Доплера.

Эффект Доплера используется как для определения скоро- сти радиолокационных целей относительно места расположе- ния радиолокатора по отраженному сигналу, так и для опреде-

19

ления скорости движущихся объектов относительно неподвиж- ных удаленных точек. Этот случай типичен для радионавига- ции.

Рассмотрим первый случай. Пусть

uИ (t) = UИ cos(ω0t) - излучаемый сигнал,

uПР (t) =UПР cos(ω0t -ω0 2cR) - принимаемый сигнал,

ψ (t) = ω0t -ω0 2cR - его полная фаза,

R - расстояние до цели.

Частота сигнала - производная от его полной фазы по вре- мени,

ω = ddtψ ,

откуда получаем

|

|

|

ω = |

dψ |

= ω0 -ω0 |

2vR |

, |

|

|

|

dt |

|

|||

|

|

|

|

|

c |

||

где |

vR |

= dR |

- радиальная скорость цели. |

||||

|

|

dt |

|

|

|

|

|

Величина ωД = ω0 × 2cvR называется доплеровским смеще-

нием частоты. Измеряя его, можно затем вычислить радиаль- ную скорость цели.

Очевидно, доплеровское смещение частоты сигнала, из- лучаемого движущимся объектом, в неподвижной точке опре-

деляется формулой

|

|

20 |

|

|

|

|

ω |

Д |

= ω |

× |

vR |

. |

(1.4) |

|

||||||

|

0 |

|

c |

|

||

где vR - радиальная скорость объекта относительно измери-

тельного пункта.

1.3. Радиотехнические методы определения местоположения объектов

Положение объекта в пространстве определяется тремя координатами xi (i = 1,2,3) в той или иной системе координат.

Положение объекта на поверхности земли задается двумя коор- динатами. Методы определения местоположения делятся на следующие группы:

обзорно-сравнительные; методы счисления пути; методы позиционных линий.

Обзорно-сравнительные методы основаны на сравнении наблюдаемой карты местности с эталонной, внесенной в па- мять системы. На наблюдаемой карте нанесено положение объек- та. Совмещение эталонной карты с наблюдаемой позволяет определить его координаты.

Используемые карты могут иметь различную физическую природу. Это может быть изображение земной поверхности в оптическом или радиолокационном диапазоне, карта звездно- го неба в оптическом или радиодиапазоне, карта радиотепло- вого излучения земной поверхности и т.д.

Совмещение карт обычно производится путем нахожде- ния их взаимной корреляционной функции. Для двумерных карт

B(Dx,Dy) = òòs(x, y) ×s(x0 + Dx, y0 + Dy)dxdy, |

(1.5) |

где B( x, y) - взаимная корреляционная функция (ВКФ), s(x, y) - наблюдаемое изображение,

s(x0 + Dx, y0 + Dy) - эталонное изображение,