Радиотехнические системы

..pdf

131

Дальность отсчитывают по потенциометру, управляюще- му задержкой, а не по экрану ЭЛТ.

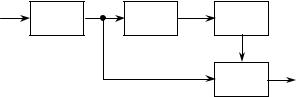

Схемы автосопровождения отличаются от схем ручного сопровождения тем, что задержка вводится не оператором, а автоматически (см. рисунок 5.10). Режиму сопровождения пред- шествует режим захвата цели.

от пр. |

Врем. |

|

|

|

Сх. управления |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

от ГПИ |

различ-ль |

|

|

|

(экстраполятор) |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

U ~ R |

||||

Каскад |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

задержки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 5.10. Обобщённая структурная схема автодальномера

Структурная схема, изображенная на рисунке 5.10, допус- кает множество технических реализаций. Для каждой из них должны выполняться следующие закономерности:

а) выходное напряжение временного различителя ( диск- риминатора) должно быть нечетной функций временного рас- согласования сигнального импульса и строба;

б) задержка строба относительно синхронизирующего

импульса в каскаде задержки должна быть линейной функцией управляющего напряжения.

Экстраполятор из импульсного сигнала вырабатывает на- пряжение постоянного тока, необходимое для управления за- держкой.

5.1.3.2.Автоматическое сопровождение в режиме непрерывного слежения за целью

Рассмотрим одну из типовых схем радиолокационных ав- тодальномеров, осуществляющую сопровождение в режиме непрерывного слежения за целью. Последнее означает, что им- пульсная последовательность отраженных от цели сигналов не- прерывно поступает на вход локатора. Типичный случай имеет

132

место при сопровождении цели по угловым координатам. Ра- бота дальномера, выполненного по схеме, представленной на рисунке 5.11, поясняется эпюрами напряжений, рисунок 5.12.

от |

|

Селектор |

3 |

|

|

|

|

приёмника |

|

по R |

4 |

|

|

|

|

(детект.) |

|

10 |

И |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Ген.селек. |

Ген. имп. |

|

__ |

8 |

9 |

|

|

|

|

ò |

|||

|

|

импульсов |

слежения |

|

|

|

|

|

|

2 |

5 |

И |

7 |

|

|

от ГТИ |

1 |

|

|

|

|

||

Каскад |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

задержки |

|

|

|

|

|

Рисунок 5.11. Структурная схема радиолокационного автодальномера

Эпюры напряжений на рисунке 5.12 а), б) выполнены в разных временных масштабах, чтобы наглядно показать как про- цессы, происходящие на периоде повторения TП , так и в тече- ние длительности импульсов.

Задним фронтом импульса 2, формируемого схемой задер- жки СЗ, запускаются селекторные импульсы по дальности 10 а также импульсы слежения 4, 5. Импульсы 4, 5 принято назы- вать полустробами. Интегратор выполняет функцию

t

UВЫХ ò = òc × dt = ct + c0

0

Нетрудно видеть, что напряжение на выходе интегратора не будет изменяться и, следовательно, не будет изменять вре- менное положение полустробов, когда задний фронт первого из них будет совпадать с серединой полезного сигнала.

Схема обладает следующими особенностями:

1)измерение временного рассогласования производится

вмоменты времени, отстоящие друг от друга на период повто- рения (не непрерывно);

2)в промежутках между измерениями система действует

всоответствии со значением рассогласования, измеренным в

133

начале текущего периода.

1

t

2

τ

τ

t

а) 10

t

3

|

|

t |

2 |

|

|

|

t |

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

I |

t |

|

|

|

5 |

|

|

|

|

II t

II t

6

t

7

t

8

t

9

б)

t

Рисунок 5.12. Эпюры напряжений к схеме рисунка 5.11

134

Таким образом, система обладает памятью по положению: Если цель перемещается слишком быстро, происходит срыв слежения. Это бывает, если временное перемещение отраженно- го сигнала за период повторения превосходит его длительность. Если включить второй интегратор в цепь управления задер- жкой, как показано на рисунке 5.13, то схема будет обладать памя-

тью по скорости.

Аналогичным образом можно включить в схему и третий интегратор. Тогда следящий дальномер будет обладатьпамятью по ускорению.

Количество интеграторов в схеме экстраполятора определя- ет порядок астатизма следящего дальномера как системы автома- тического регулирования [6].

ò |

k |

ò |

|

|

å |

Рисунок 5.13. Структурная схема экстраполятора с двумя интег-

раторами

Погрешность сопровождения складываются из сле- дующих составляющих.

1)динамическая погрешность;

2)погрешность за счёт внутренних шумов приемни-

ка.

Так как указанные погрешности независимы, резуль- тирующая дисперсия равна сумме дисперсий составляю- щих,

σR2 = σR2 D +σ R2 Ш

Для оценки динамической погрешности представим движение цели рядом Тейлора,

R (t) = R (t |

) + dR Dt + |

1 |

× d 2R Dt2 |

+ L |

(5.7) |

0 |

dt |

2 |

dt2 |

|

|

Динамическая погрешность определяется членами

135

ряда, номера которых выше, чем количество интеграторов в схеме управления задержкой. Для исключения динами-

ческой погрешности астатизм системы должен быть на единицу больше номера высшей производной в разложе-

нии (5.7) функции R(t) в ряд Тейлора.

Для оценки шумовой составляющей, заметим, что схе- ма автодальномера формально идентична схеме корреля- ционного приемника (см. рисунок 5.10). Разница заклю- чается в том, что на перемножитель подается не копия сигнала, а полустробы. Тем не менее, чтобы оценить шу- мовую составляющую погрешности, воспользуемся форму- лой для дисперсии эффективной оценки временного по- ложения сигнала в присутствии белого гауссовского шума.

2 |

æ c |

ö2 |

|

|

1 |

|

||

σR Ш |

= ç |

|

÷ |

× |

|

|

, |

|

2 |

2E |

2 |

||||||

|

è |

ø |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

DfСК |

|

|

|

|

|

|

|

N0 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

где E - энергия сигнала за время измерения.

Время измерения определяется постоянной времени эк- страполятора, представляющего собой с точки зрения те- ории электрических цепей фильтр низких частот.

Реально полоса пропускания экстраполятора F = (0,5 ÷ 2) Гц, а его постоянная времени

T1 = 1DF1 = (0,5 ¸ 2) с.

Энергию сигнала за время измерения определим как E = E1N , где E1 - энергия одиночного импульса, N - коли- чество эффективно интегрируемых импульсов,

N » T1 = FП . Таким образом N имеет порядок тысяч и

TП DF1

шумовая ошибка оказывается малой. Это является одной из причин широкого применения автодальномеров.

136

5.1.4. Цифровые схемы импульсных дальномеров

Рассмотрим вначале простейшую схему (см. рисунки 5.14,

5.15)

от ГТИ |

1 |

|

|

3 |

|

|

5 |

|

|

||

Т |

|

И |

|

Сч |

|||||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

||||||||

от ПР |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Генер. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Счётн.имп. |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 5.14. Простейшая схема цифрового импульсного дальномера

1

t

2 |

|

τЗ |

||

|

|

|||

|

|

|

t |

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t

4

t

5

t

Рисунок 5.15. Эпюры напряжений в схеме на рисунке 5.14

Триггер Т сигналом от генератора тактовых импульсов переводится в состояние «единица» и сигналом от приемни- ка в состояние «ноль». На его выходе получается импульс, длительность которого равна задержке сигнала на трассе рас- пространения. Данный импульс открывает схему совпадений,

через которую сигналы от генератора счетных импульсов с периодом TСЧ поступают на счетчик. Количество импульсов пропорционально дальности до цели с точностью до ошиб- ки дискретности.

137

Погрешность измерения случайна и распределена равно-

мерно на интервале 0 ¸ |

cTСЧ |

. Среднеквадратическая погреш- |

|||||||

|

|||||||||

ность σ R |

= |

cTСЧ × |

1 |

|

2 |

|

|||

|

|

. Период счетных импульсов T обыч- |

|||||||

|

|

|

|||||||

2 |

3 |

||||||||

|

|

2 |

|

|

|

СЧ |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

но выбирают равным 0,5τn . Разрядность r двоичного счетчи-

ка определяется из соотношения

2r ³ 2TП . τn

Достоинство схемы - простота. Недостаток - работает только по одной цели. Можно дополнить ее, чтобы она работа- ла в режиме автосопровождения.

Цифровые импульсные дальномеры, работающие по мно- гим целям, устроены так, что счетчик считает счетные импуль- сы в течение всего периода повторения, начиная с момента из- лучения зондирующего сигнала. С приходом отраженного от

цели сигнала код дальности сбрасывается из счетчика в ЭВМ (см. рисунок 5.16).

Рисунок 5.16. Схема преобразования дальности в двоичный код и временная диаграмма, поясняющая ее работу

138

5.2.Фазовый метод измерения дальности

5.2.1.Принцип действия фазовых дальномеров

Принцип действия фазовых дальномеров поясняется структурной схемой на рисунке 5.17. Предполагается, что излу- чается непрерывный немодулированный сигнал. Дальность до объекта наблюдения оценивается по разности фаз между излу- ченным и принятым сигналами, которая измеряется фазомет- ром Ф на несущей частоте.

Пер.

Ф

Пр.

Рисунок 5.17. Простейшая схема фазового дальномера

Пусть |

|

uИзл (t) = U0 |

cos(ω0t), |

|

{ |

|

ψ1 |

uПр |

(t) = UПр cos(ω0t −ω0TЗ |

−ϕПр |

−ϕОтр ) |

|

14444244443 |

||

|

|

ψ 2 |

|

Тогда измеряемая разность фаз

ϕ =ψ1 −ψ 2 = ω0τ З −ϕПр −ϕОтр ,

где ϕПр - фазовый сдвиг сигнала в приемнике; ϕОтр - изменение фазы сигнала при отражении (либо переизлучении).

Отсюда

τЗ = |

2R |

= |

ϕ −ϕПр |

−ϕОтр |

, |

|

c |

|

ω0 |

||||

|

|

|

|

|||

следовательно

R = c(ϕ −ϕПр −ϕОтр ) . 2ω0

Для исключения из формулы неизвестных ϕПр , ϕОтр про- изводят измерение разности фаз на известной дальности. Пусть дальности R = R0 соответствует ϕ = ϕ0 , тогда для дальности R

139

имеем |

|

|

|

|

R − R = |

c(ϕ −ϕ0 ) |

. |

(5.8) |

|

2ω0 |

||||

0 |

||||

|

|

|

Таким образом, в рассмотренном варианте метод позво- ляет измерять перемещение объекта наблюдения и, следователь- но, его скорость, если известно за какое время это перемещение произошло.

Особенность метода - высокая точность измерения. Дей- ствительно, предположение, что разность фаз ϕ измеряется со среднеквадратической погрешностью σϕ . Тогда из формулы (5.8) следует, что

σ R = σ2ϕω×0c .

Увеличивая частоту ω0 при фиксированной среднеквад- ратической фазовой погрешности σϕ , имеем возможность сколько угодно уменьшать σR . Однако, неограниченному уве- личению частоты препятствует возникновение неоднозначно-

сти фазовых измерений

R = 2π c |

= |

c |

= λ |

|

|

||||

Одн |

2ω0 |

|

2 f0 |

2 . |

|

|

|||

К достоинствам метода относится и отсутствие мёртвой зоны.

Принципиальный недостаток схемы, представленной на рисунке 5.17, заключается в невозможности развязать приём- ную и передающую антенны, поскольку прием и передача вы- полняются непрерывно на одной и той же частоте. На входе приемной антенны имеется суммарное гармоническое колеба- ние, фаза которого существенно отличается от фазы полезного сигнала. Поэтому фазовые дальномеры по схеме рис. 5.17 не реализуются.

Развязку приемного и передающего трактов можно обес- печить двумя способами:

1) использовать доплеровский сдвиг сигналов, отражён-

140

ных (переизлученных) от движущихся объектов.

2) применить активный ответ на другой частоте. При этом надо учитывать, что разность фаз между сигналами разных час- тот непрерывно изменяется и не может быть измерена. Выход - применение в запросчике и ответчике несущих частот, относя- щихся как простые числа,

ωЗап = ωОтв .

m n

Измерение фазового сдвига производится в запросчике на

частоте ωОТВm = ωЗАП n .

Частота, на которой производятся фазовые измерения, называ- ется масштабной. При этом не решается проблема неоднознач- ности, поскольку интервал однозначного измерения дальности оказывается равным λМ / 2, где λМ - длина волны, соответству- ющая частоте ωМ . Для её решения в схему включают грубый измеритель, который измеряет дальность с точностью до ин- тервала однозначности точной системы.

В другом варианте измерения производятся на частоте модуляции, прием и передача развязаны по несущей частоте.

5.2.2. Фазовый дальномер с измерением разности фаз на частоте модуляции

Рассмотрим структурную схемудальномера, рисунок 5.18. Дальномер содержит точный и грубый измерители, работаю- щие на частотах F1 и F2 , причем F1 < F2 . На частоте F2 произ- водится точное измерение, на частоте F1 - грубое, предназна- ченное для устранения неоднозначности. Гармонические коле- бания с частотами F1 и F2 генерируются в запросчике, посту- пают на фазометры Ф1 и Ф2 , а также модулируют излучаемый запросный сигнал на несущей частоте ωЗАП . Ответ осуществля- ется на несущей частоте ωОТВ . С выхода приемника ответного сигнала колебания с частотами F1 и F2 выделяются фильтрами