- •3. Страны юве (Словения, Хорватия, Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина) 4. Украина и Беларусь

- •4. Усиление роли армии и силовых структур.

- •3. Конституционные поправки и преодоление вето президента – не менее 2/3 от нормативного состава.

- •Бразилия

- •5 Октября 1988 – Конституция была принята и вступила в силу.

- •I. По меньшей мере третьей части членов Палаты депутатов или Федерального сената;

- •II. Президента Республики;

- •II. Важных вопросов, касающихся стабильности демократических институтов.

- •2) Продолжительность

- •3) Условия осуществления данной меры (конкретные полномочия, конкретные обстоятельства применения и т.Д.).

- •1) Пк вснп не может вносить поправки в Конституцию;

- •1) Запрещается Китаю в течение 50 лет с момента принятия этих законов – изменять политическую, экономическую, социальную системы Макао и Гонконга, а также образ жизни населения;

- •2018 Реформа:

- •1) Права ограничиваются только законом;

- •Полный вывод советских войск с территории Венгрии;

- •Только законом

- •Конституционно значимая цель

- •Соразмерность, пропорциональность

- •1) Вы без шума увольняетесь, и мы удовлетворены;

1) Запрещается Китаю в течение 50 лет с момента принятия этих законов – изменять политическую, экономическую, социальную системы Макао и Гонконга, а также образ жизни населения;

2) второе, что предусматривается – сами эти особые административные районы обладают широкой автономией как в организационно-экономической, так и в политической сфере. Там капитализм, рыночные начала, более мощные чем в самом Китае (хотя и не такие как в Западной Европе);

3) третье – возможность существования параллельных правовых систем; симбиоз, сочетание с прежним правом. Особенно в Гонконге – вообще господствует англосаксонская правовая система, в симбиозе с правом китайским.

КНР рассматривает эти территории как собственные территории. Этими специальными законами установлена Особая юрисдикция КНР – прежде всего:

– в вопросах обороны

– вопросы иностранных дел

– назначение на высшие должности

– контроль законодательства

Особая специфика управления административными районами – там формируется что-то похожее на систему разделения властей;

ключевым органом управления является глава администрации + законодательные собрания – причем заксобрания избираются по округам, тут мы отходим от типичной советской модели.

Судебные органы имеют значительную автономию. Высшие суды вот этих территорий (Гонконга и Макао) – выносят по большинству вопросов окончательные решения, которые основаны на специфической правовой системе, их нельзя оспорить в Верховном суде Китая. Он не умеет в британское право!

Изолированность системы позволяет существовать в автономном режиме этим территориям. Китаю удалось стабилизировать ситуацию и при этом остаться в русле сильной державы, которая умеет сочетать особенности социализма и капитализма; это очень интересный сюжет, гениальный ход Китая. Через эти регионы может свою политику осуществлять – если какими-то товарами нельзя торговать в континентальном Китае, то можно через своих агентов передать их в Гонконг и продавать там.

Тайвань – двойственный характер. С одной стороны, Тайвань себя позиционирует как Китайская республика, то есть как независимый Китай. Большинство государств (в т.ч. Китай) считает Тайвань территориальной частью КНР.

До 1971 – Тайвань был постоянным членом Совбеза ООН, затем перестал.

Там до сих пор действует Конституция 1946 (еще при Чан Кайши была принята), до сих пор управление осуществляет верхушка партии Гоминьдан.

Не надо думать, что Гоминьдан и Тайвань – это жертвы, а коммунисты на материке кровавые. Такая же пьянка была и на Тайване, только в обратную сторону – зеркальная ситуация: тоже репрессии в отношении КПК, точно такой же авторитаризм партии Гоминьдан, те же самые методы борьбы, самые высшие меры наказания в отношении неугодных. Не надо думать, что в Тайване были бабочки, единороги и радуга.

На Тайване удалось реализовать знаменитую формулу управления, предложенную Сунь Ятсеном – он говорил, что государство должно управляться из двух параметров: три этапа, пять властей. Он говорил, что всякое государство проходит в своей истории три этапа:

1) этап военного правления: все государственные учреждения контролируются военной силой (произошла революция, и первые, кто захватил государственные учреждения – военные); удержание власти в рамках централизованного государства, удержание власти через военное управление, а результат – централизованное государство.

2) период политической опеки: военная власть передает управление основные сферы жизни общества гражданскому правительству, и под его руководством население начинает организовывать самоуправление (снизу), под опекой гражданского правительства;

3) этап конституционного правления, когда военная сила не нужна, самоуправление стало настолько эффективным, что оно может само формировать властные структуры и само управлять собой. И вот на этом третьем этапе должны возникнуть 5 властей (они и возникли по Конституции 1946):

– законодательная

– исполнительная

– судебная

– экзаменационная

– контрольная

На Тайване эти органы называются юань: законодательный юань, исполнительный юань, экзаменационный юань, судебный юань, контрольный юань. Юань – это по-русски значит «совет». Возглавляет всю эту пьянку президент республики, избираемый раз в 4 года с возможным переизбранием. Предусмотрена возможность импичмента: ¼ депутатов, она должна быть поддержана 2/3 совета и народом – выносится на референдум этот вопрос. Юани (советы) формируются по традиционной западноевропейской модели; исполнительную власть формирует президент, законодательная власть формируется народом. Есть ряд цензов, к примеру военнослужащие не могут избираться, полицейские не могут и т.д.

Основное полномочие экзаменационного юаня – аттестация госслужащих и лиц, замещающих госдолжности (президент, судьи) – а также решение вопроса о назначениях госслужащих и соц. обслуживание: пенсии, и пособия, и зарплаты для госслужащих. Это неплохо, создаётся автономия, снижаемая вероятность коррупции. Контрольная палата – что-то, похожее на счетную палату в традиционных государствах; решение споров в отношениях с государственными служащими. (По типу французского трибунала).

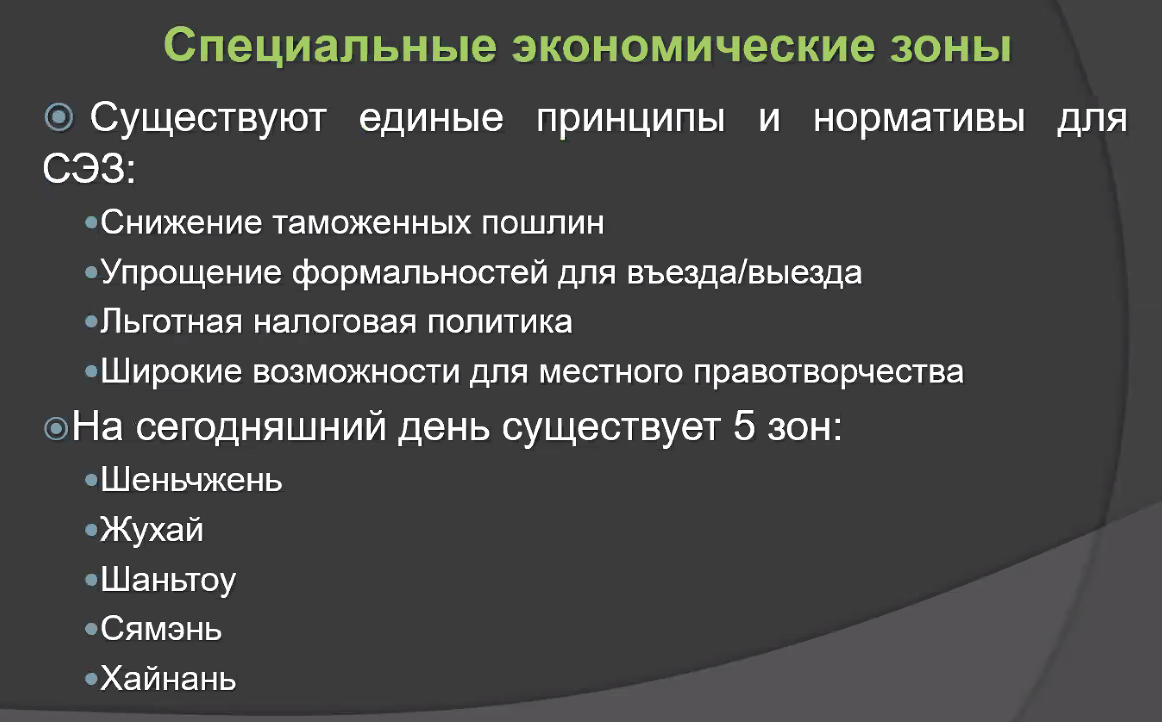

Наряду с этими пятью типами есть шестой, который специально не выделяется, но предусмотрен: специальные экономические зоны.

Идея Дэна Сяопина. См. учебник

Во-первых, СЭЗ — относительно обособленные территории, это проявляется в том, что в них осуществляется таможенный контроль, а в некоторых из них (например, в Шэнь-чжэне) допускается даже одновременное обращение китайской и иностранной валюты.

Во-вторых, органы административного управления в СЭЗ пользуются определенной самостоятельностью при принятии решений и выделены из общей системы управления. У прави- тельства СЭЗ существуют "отношения взаимообусловленности" с центральным и провинциальным правительствами, с правительствами сопредельных районов, с обществом СЭЗ (в том числе с предприятиями и жителями). Такого рода отношения складываются и между различными правительственными ведомствами СЭЗ.

Отношения СЭЗ с центром и провинцией различны у разных СЭЗ. Хайнаньская СЭЗ — это провинция, и она находится под непосредственным руководством и управлением центра. Шэньчжэнь и Сямэнь — города, выделяемые отдельной строкой в государственном плане (т. е. обладающие таким же правом на принятие экономических решений, что и провинции); они находятся под двойным руководством и управлением — центра и провинции. Чжухаем и Шаньтоу руководит и управляет провинция Гуандун.

Организация управления внутри СЭЗ также имеет свои особенности. Управленческими полномочиями в СЭЗ наделено правительство провинции или города, получившее от центрального правительства право управлять СЭЗ.

Центр осуществляет руководство СЭЗ через канцелярию Государственного совета по делам специальных зон, в которой есть департамент по делам СЭЗ. Это руководство приняло форму управления на макроуровне. Государственный совет не вмешивается в конкретную административно- хозяйственную деятельность СЭЗ, но, поскольку экономика СЭЗ — часть плановой экономики Китая, она подчинена регулирующему воздействию государственного механизма планирования.

В-третьих, в СЭЗ складывается специфическая правовая система: эти зоны служат местом и для проведения опытов по хозяйственному законодательству.

В последние годы в Китае внедряются идеи «либерального социализма» вместо «прагматического социализма» Дэн Сяопина. Происходит акционирование государственных предприятий, но контрольный пакет всегда должен оставаться в руках государства. Идеи либерального социализма начинают распространяться и на сферу политики

Местного самоуправления в Китае – просто нет.

В Китае – муниципальное управление. И это большая разница. Муниципальное управление – это муниципальное управление, встроенное в систему власти. Функционируют на местном уровне стандартные системы советов (местные собрания народных представителей – вот вам и всё управление). В Китае функционирует система общественного самоуправления – см. учебник о том, что она собой представляет.

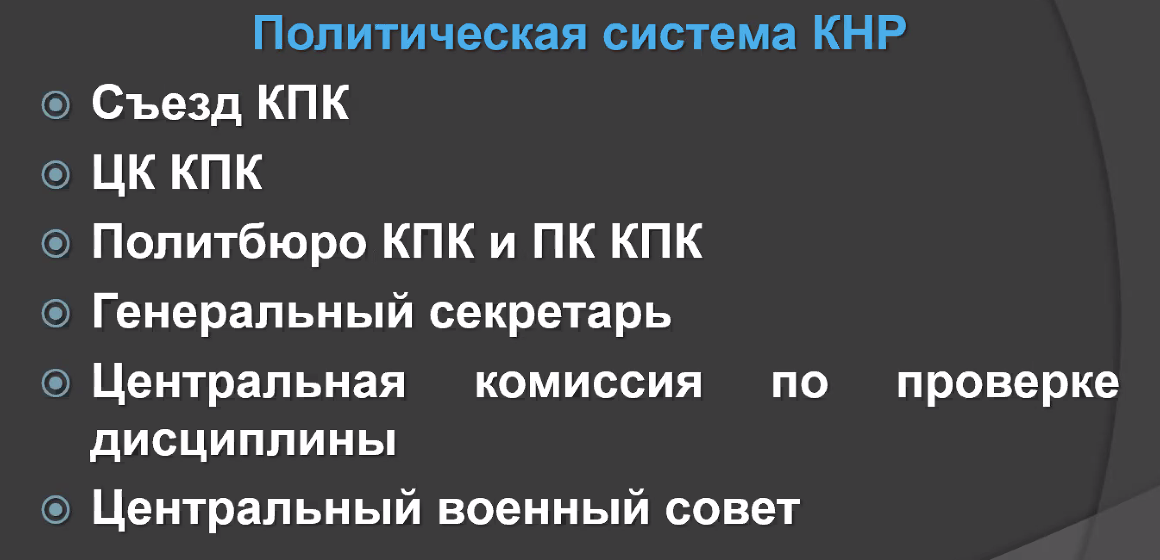

Партия и съезд – см. учебник

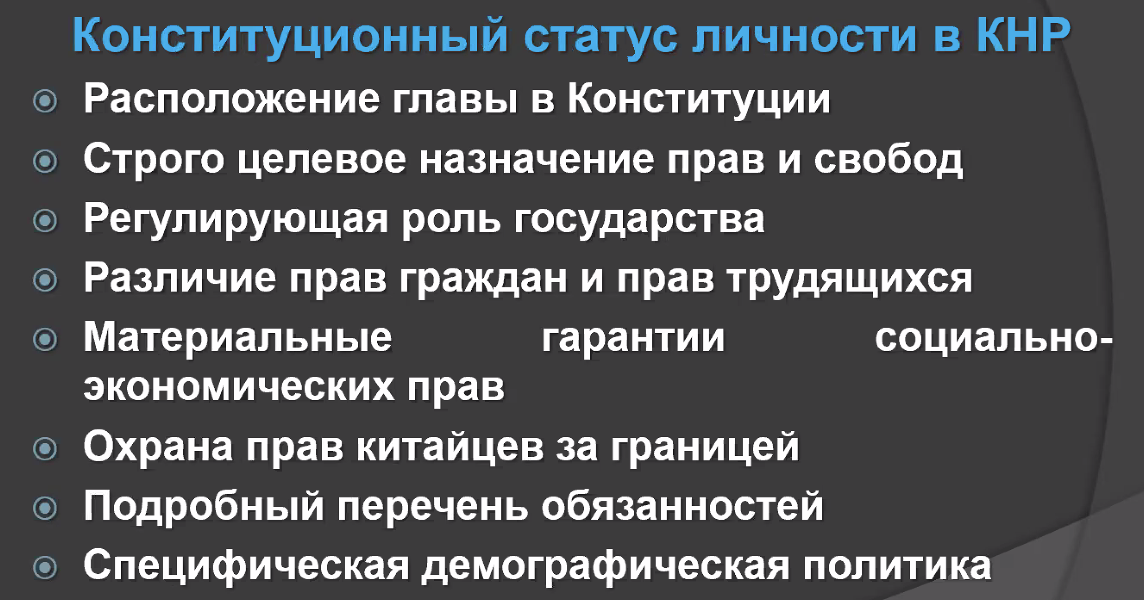

Китай основан на идее патернализма. Такое государство должно обеспечить максимальный контроль, заботу и руководство жизнью китайцев – это отразилось в КСЛ.

Прежде всего проявляется это в том, что заявлять о своих правах не очень принято (не как в Западной Европе: «у меня есть право!»). Сама логика построения прав немножко иная. Более того, эта азиатская частичка типа нашей личности в России тоже есть: в Китае не очень прилично обращаться в суд за защитой своих прав. Это демонстрирует неуважение. И у нас в России та же история. Самое стремное у нас – судиться. Представьте, что университет нарушает ваши права – не наш Университет. Наш Университет, конечно, не может этого делать. Ну, какой-то случайный университет нарушает права студентов – и самое стрёмное, что можно сделать – это судиться со своим университетом. Все будут говорить: фу, просто урод, какой гад, как он посмел. Это как раз такая проявление патернализма.

Все социальные конфликты в Китае решаются просто – через народные восстания. Какой-то консолидации общества в сфере прав человека или какой-то устойчивой позиции не формируется. Основная задача Коммунистической партии – чтобы люди не подохли с голоду, а остальные права – как получится. Эти подходы закрепились в Конституции.

Глава о правах человека идет после основных положений о построении китайского государства.

Глава называется «О правах и обязанностях граждан».

Права и свободы имеют строго целевое назначение – они предоставляются с целью развития социализма. Китайская модель прав человека говорит – я должен трудиться во благо социализма; каждое мое право я реализую для того, чтобы было всем хорошо.

Регулирующая роль государства в закреплении прав и свобод.

На конституционном уровне разграничиваются права человека и трудящегося. Каждый гражданин имеет право на труд, но при этом только каждый трудящийся имеет право на отдых. Такая же ситуация и с социальными гарантиями: для граждан и для трудящихся разные.

Большой перечень социально-экономических гарантий (в этом специфика социалистических конституций), но и огромный перечень обязанностей.

На конституционном уровне закрепляется демографическая политика.

Сейчас отход от концепции «1 семья = 1 ребёнок» (в начале 2000-х). Сейчас разрешается рожать двух детей. Рождение третьего ребёнка облагается налогом.

Особое внимание уделить реформе 2018 года. Ваша задача ознакомиться с текстами законов, которые внесли