студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

9.5 ] |

Задачи |

331 |

поле внутри катушки направлено, в силу симметрии, по радиусу, а значит, - 1 (полезно еще раз обратить внимание на замечание в конце предыдущего параграфа). Зная разность потенциалов, его можно найти точно:

+

#2 #2 #1

Что касается магнитного поля, то оно имеет две компоненты: одна создается током, текущим по осевому проводу, а другая — током через обмотку соленоида:

G 2+# ; G :

Соответственно и вектор Пойнтинга имеет две компоненты. Одна из них соответствует направлению на нагрузку:

9 -G |

1 |

|

|

+2 |

|

2 # |

2 # |

||||

|

2 #1 |

||||

Ей отвечает полный поток энергии через сечение катушки

2 |

|

|

9 2$ :2 |

|

|

1 |

|

Другая компонента вектора Пойнтинга направлена по азимуту:

9 -G |

+2 |

|

|

||

|

# #2 #1 |

|

Соответствующий поток энергии как будто бы «бесполезен» — он отнюдь не направлен на нагрузку, а просто циркулирует вокруг оси системы. Что это значит, можно понять, обратившись еще раз к соотношению (9.28). Оказывается, электромагнитное поле может иметь не только импульс, но и ненулевой момент импульса. Только что рассмотренная система дает тому самый простой пример.

Задачи

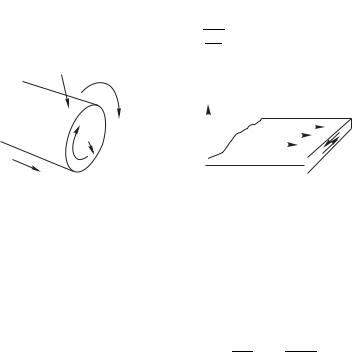

1. Цилиндрический нерелятивистский электронный пучок радиуса #0 распространяется в свободном пространстве. Электроны пучка летят параллельно, энергия их A, а концентрация . Найти величину и направление вектора

Пойнтинга в любой точке пространства.

Решение. См. рис. 9.6. Вектор S всюду будет параллелен оси пучка и направлен туда же, куда и скорость частиц. Электрическое поле ищется из теоремы Гаусса, магнитное — из теоремы о циркуляции. Результаты будут различными при # G #0 (индекс C ) и # E #0 (индекс < ). Как всегда в симметричных конфигурациях, ток вне контура или заряд вне поверхности

Г л а в а 10

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

10.1. Вопросы волновой динамики. Волновое уравнение

Мы начнем настоящую главу с достаточно краткой сводки результатов, относящихся к волновым движениям вообще. В какой-то части они будут напоминанием уже известного нам из курса механики или даже школьной физики. Придется, к сожалению, в некоторых вопросах забежать вперед, анонсируя результаты следующего раздела нашего курса. Подобные элементы неизбежно возникают в любом учебнике физики, ибо природа не знает, что мы разделили ее на главы и параграфы.

Одним из важнейших достижений физики XIX века явилось осознание общих свойств и, соответственно, возможности универсального подхода в изучении явлений самой различной природы. Это не относилось, конечно, к экспериментальным методам, но зато весьма способствовало адекватному пониманию и созданию общего для всей линейной физики математического формализма — уравнений математической физики.

В XX веке естественным продолжением этой линии стало взрывное развитие физики колебаний и волн. Пока и поскольку речь идет о линейных волнах, основные количественные закономерности — уравнения, соотношения характерных констант, законы подобия и т. п. — оказываются совершенно универсальными.

Итак, волной называется процесс, обладающий определенным свойством инвариантности, таким, что некоторая физическая величина представляется профилем, перемещающимся с постоянной скоростью:

7 , 7 4 , |

(10.1) |

где 4 — скорость волны. Если в данной конкретной среде соотношение (10.1) может быть выполнено без всяких оговорок, т. е. для произвольного профиля 7 , , среда называется бездисперсной. Но этот случай не является типичным. Куда более

характерна ситуация, в которой (10.1) справедливо для некоторых частных функций 7 , (их называют собственными функциями задачи), а эволюция произвольной функции лишь

постольку определяется законом (10.1), поскольку эта функция

334 |

Электромагнитные волны |

[ Гл. 10 |

может быть представлена разложением по собственным функциям:

7 , 7 4

В качестве базиса собственных функций во многих физических задачах наиболее адекватным оказывается набор функций, представляющих гармонические колебания

7 , 4 |

(10.2) |

Заметим, что мы по умолчанию определились со знаком в формуле (10.1). Знак « » соответствовал бы волне, бегущей в отрицательном направлении оси , мы же предпочли, чтобы волна распространялась вдоль оси в положительном направлении. Противоположное направление распространения можно учесть

выбором знака или 4 .

Величину принято называть волновым числом. Как можно видеть из формулы (10.2), в данный момент времени структура

волны полностью воспроизводится при сдвиге на 2$ ; величину 2$ называют длиной волны. (К сожалению, в оче-

редной раз приходится отмечать терминологическую неряшливость физического сообщества: длину волны принято обозначать той же буквой, что и проводимость. В попытке избежать такого пересечения, там, где оно часто происходит, например в физике плазмы и физике твердого тела, проводимость обозначают буквой ;, что, правда, совпадает со стандартным обозначением плотности заряда.)

Выбор синусоидальных решений в качестве собственных функций не случаен. Как известно в математическом анализе, произвольная функция (при достаточно мягких ограничениях) действительно может быть по ним разложена — это называется разложением в ряд или интеграл Фурье. Мы рассмотрим этот вопрос детально в следующем разделе нашего курса, а в данной и последующей главе ограничимся рассмотрением именно синусоидальных решений. Каждое из них, как нетрудно усмотреть из формулы (10.2), характеризуется, помимо произвольной амплитуды и фазы, двумя параметрами: 1) волновым числомили длиной волны 2$ и 2) скоростью распространения волны 4. Впрочем, гораздо более принято характеризовать каждое синусоидальное решение (как говорят, гармонику) не скоростью, а произведением 4, которое, как и в случае гармонических колебаний, называется частотой и обозначается буквой. Как можно видеть все из той же формулы (10.2), в данной точке пространства собственная функция в точности восстанавливается через время 2$ — отсюда и термин «частота». Таким образом, общий вид гармонической функции,

336 Электромагнитные волны [ Гл. 10

решениями, при этом для (10.3), (10.4) имеет место тривиальный

закон дисперсии: |

(10.6) |

4 |

10.2. Плоская монохроматическая волна

Уже к началу XX столетия было надежно установлено на основании многочисленных взаимодополняющих экспериментов, что радиоволны и свет суть явления одной природы — это электромагнитные волны, и различаются они только частотой — или длиной волны — см. (10.6). Физика XX века дополнила этот ряд рентгеновскими и 5-лучами, а также заполнила интервал длин волн 1 см–1 мкм, промежуточный между видимым светом и радиоволнами. Как следствие, радиотехническая и оптическая терминология в физике электромагнитных волн имеют равное употребление, дополняя друг друга.

Электромагнитные волны оптического диапазона формируют — в результате регистрации их сетчаткой и последующей обработки этого сигнала мозгом — наше восприятие цвета. Установлено, что каждому «чистому» цвету спектра соответствует волна определенной частоты. В повседневной практике цвет принято связывать с длиной волны (скажем, желтый — 550 нм, красный — 660 нм и т. д.), но в действительности это лишь привязка частоты к длине волны в вакууме в соответствии с (10.6). В иных прозрачных средах длина волны при данной частоте будет другой, как мы увидим в следующей главе, но восприятие цвета не меняется при наблюдении предмета через стекло или воду (вернее, меняется лишь постольку, поскольку среда оказывается не вполне прозрачной). Поэтому электромагнитную волну любого диапазона с заданной постоянной частотой принято называть монохроматической.

Это понятие естественным образом распространилось на волны любой природы. Если рассматривать самый простой пример волнового движения в реальном трехмерном пространстве, то это, несомненно, будет «одномерная» волна (10.4). При этом подразумевается, что ось направлена как раз вдоль направления распространения волны. Если же мы имеем дело с произвольной системой координат либо с неким ансамблем таких волн, распространяющихся в разных направлениях, эту формулу придется несколько модифицировать. Введем вектор k, модуль которого равен волновому числу, т. е. 2$ , а направление совпадает с направлением распространения волны. Тогда слагаемое в фазе волны (10.4) можно представить как скалярное произведение !, поскольку есть единственная отличная от нуля компонента вектора k. Если теперь представить себе волну, распространяющуюся в произвольном направлении, то зависимость ее фазы от

10.2 ] |

Плоская монохроматическая волна |

337 |

координат можно представить точно таким же образом. Действительно, координата вдоль вектора k (назовем ее, например, 0), в силу известных правил аналитической геометрии, может быть представлена в виде

0 !, !, !,

Соответственно получаем трехмерный аналог волны (10.4):

7 , 0 ! |

(10.7) |

Мы, однако, не случайно поставили слово «одномерная» в кавычки. Дело в том, что зависимость (10.6) от координаты и в самом деле одномерная — распространение волны определяется единственным вектором k. Но сама осциллирующая величина может быть не только скалярной, как в (10.6), но и векторной:

, 0 ! |

(10.8) |

В любом случае — (10.7) или (10.8) — поверхность постоянной

фазы есть перпендикулярная вектору k плоскость, уравнение который ! . Поэтому такая волна и называется плоской.

Поверхность постоянной фазы перемещается в направлении k со скоростью (, где ( 2$ — линейная частота. В заданной плоскости, определяемой некоторым постоянным значением kr, физическая величина (A или 7) осциллирует с частотой . В принципе любое возмущение, эволюционирующее в рамках волнового уравнения, можно представить в виде ансамбля плоских волн; к этому вопросу мы вернемся в следующем разделе нашего курса.

Прежде, чем обобщать на трехмерную ситуацию само волновое уравнение, рассмотрим действие на функцию плоской волны операций векторного дифференцирования. Получим градиент функции (10.7)

7 , 0 D #

0 D # !7 ,

А теперь вычислим дивергенцию функции (10.8)

div , |

|

0D |

# |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

0 0 0 D # ! ,

Предлагаем читателю убедиться самостоятельно в качестве упражнения в справедливости следующих равенств:

, !, , ; 2 , 2 , ;

27 , 27 ,

338 Электромагнитные волны [ Гл. 10

Таким образом, все операции дифференцирования для функций плоской волны могут быть сведены к следующим простым

правилам: |

|

|

; ! |

(10.9) |

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|

||

Само же волновое уравнение в трехмерном пространстве должно выглядеть следующим образом:

22 |

2 27 |

2 |

|

2 2 |

|

|||

|

2 |

4 |

или |

|

|

2 4 |

, |

(10.10) |

|

|

|

|

|

|

|

||

что и является естественным обобщением (10.5). Закон дисперсии (10.6) при этом остается в силе.

Далее последует важное замечание. Для некоторых волн какие-то физические величины и в самом деле можно описать уравнением (10.5) или первым из уравнений (10.10), например возмущение плотности в звуковой волне. Но никогда не удается свести волновое движение к возмущению только скалярной величины. Поэтому именно векторное волновое уравнение и представляет собой истинное обобщение одномерной модели (10.5). Для него типичными оказываются два случая.

1. Возмущение векторной величины A параллельно k. Такие волны называются продольными (пример — звук в газе или

жидкости). Из формул (10.9) можно видеть, что в этом случае

0

2. !, что соответствует поперечной волне. Для нее div 0, что также следует из (10.9). Таков, например, поперечный звук в твердом теле; другой пример — электромагнитные волны, которые мы рассмотрим в следующем параграфе. Для поперечных волн существенна, помимо направления распространения, еще и поляризация, то есть направление вектора A в плоскости, нормальной к вектору k. Таким образом, поперечная плоская волна характеризуется, помимо амплитуды и частоты (длины волны), двумя ортами направления: ! и

10.3. Электромагнитные волны в вакууме. Скорость света

Постановка задачи об электромагнитном поле в вакууме для нас отнюдь не нова. И закон Кулона (1.3), и магнитное поле прямого тока (4.9), и многие другие результаты, представленные

внашем курсе, соответствуют именно полю в вакууме и описываются решениями системы уравнений Максвелла (9.2)–(9.5),

вкоторых, как и должно быть в пустоте, 3 0; 0 Но, как мы уже неоднократно отмечали, важны не только уравнения, но и в не меньшей степени граничные условия: где-то вне области решения, но, безусловно, оказывая на него влияние, располагается

10.3 ] |

Электромагнитные волны в вакууме. Скорость света |

339 |

заряд или проводник с током, отсюда и получается — в наших примерах — - 3 2 или G 1

А теперь мы рассмотрим пространство абсолютно пустое и совершенно однородное, а решение будем искать такое, в котором ни одна точка пространства не выделена. Конечно, в дальнейшем мы будем с приемлемой точностью переносить полученные результаты на реальные ситуации, а из базовых решений впоследствии (см. следующий раздел) мы сможем выстроить любое реальное волновое возмущение и проследить его эволюцию. Вопрос ставится достаточно принципиальный: мы ведь стартовали с законов Кулона и Био–Савара, связывающих поля с порождающими их источниками. Возможно ли существование электромагнитных полей в пространстве при совершенном отсутствии источников? Оказывается, возможно.

В пустоте систему уравнений (9.2)–(9.5) нетрудно преобразовать таким образом, чтобы в ней фигурировали только действующие поля E и B. В отсутствие зарядов теорема Гаусса для электрического и магнитного поля выглядит совершенно одинаково:

div 0; div 0 |

(10.11) |

Связь между электрическим и магнитным полями задается парой уравнений (9.2), (9.3) при 3 0, 0:

< |

1 |

0 |

; |

|

(10.12) |

0 |

|

|

|

|

Возьмем от первого из них ротор и воспользуемся векторным тождеством, справедливым для любой вектор-функции A(r)

rot (rot div 2 ,

аналогичным известной формуле векторной алгебры

Таким, образом, первое из уравнений (10.12) преобра-

зуется к виду |

2 <010 |

, |

|

|

||||

|

|

|

|

|||||

(мы учли, |

|

|

|

|

|

второе из |

уравне- |

|

что 0). Подставляя |

||||||||

ний (10.12), получаем окончательно |

|

|

|

|

||||

2 |

2 2 |

2 1 |

|

16 |

2 |

|

||

2 |

; |

|

|

|

9 10 |

|

(м/с) |

(10.13) |

|

|

|

|

|||||

|

|

00!0 |

|

|

|

|||

Получилось не что иное, как второе уравнение (10.10), причем величина имеет смысл скорости распространения электромагнитных волн. Сделаем наоборот: возьмем ротор от второго из уравнений (10.12):

div

Учтем, что div 0, и подставим первое уравнение. Получаем

340 Электромагнитные волны [ Гл. 10

совершенный аналог (10.13):

2 |

|

2 2 |

(10.14) |

2 |

|

|

|

|

|

Из уравнений (10.13), (10.14) можно сделать вывод, что в отсутствие источников электрическое и магнитное поля неразрывно связаны, подчиняются одним и тем же уравнениям и формируют движение типа бегущей волны (10.8). Мы не случайно обозначили скорость распространения через . Поскольку электромагнитные волны и свет — одно и то же явление, то и скорость распространения электромагнитных волн в вакууме как раз равна максимально возможной в физике скорости распространения взаимодействия — скорости света

2,9979 108 м/с

Эта фундаментальная мировая константа связана с базовыми константами системы СИ соотношением 1 <010

Решения уравнений (10.13), (10.14) уже готовы — и они действительно, как мы и потребовали выше, однородны во всем пространстве. Это решения типа (10.8):

, 0 ! ; (10.15)

, 0 !

Потребовав для них выполнения условий (10.11) вкупе с правилом (10.9), приходим к выводу, что электромагнитные волны по своей геометрии являются поперечными:

0 !, 0 !

Поэтому уравнения (10.13), (10.14) в принципе можно представить четырьмя уравнениями типа (10.5), в которых ось параллельна вектору k, а в качестве величины 7 фигурируют компоненты поля - , - , , в плоскости, ортогональной направлению распространения, т. е. k.

Поля E и B в (10.15) не являются независимыми. Полезно, помимо уже известного нам линейного закона дисперсии (10.6), получить связь между E и B, для чего мы воспользуемся уравнениями (10.11), (10.12) и правилом (10.9). Тогда, пара уравнений (10.12) для решений (10.15) переходит в следующую систему алгебраических уравнений:

! ; ! 10<0 |

(10.16) |

Из соотношений (10.16) видно прежде всего, что векторы

, и , колеблются «в фазе», поскольку все мнимые единицы из этих формул выпали, и остались только алгебраические связи. Из них же можно усмотреть, что векторы k, E, B образуют