студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

4.5 ] |

Задачи |

261 |

может. Формулы (4.4) или (4.6) дают в случае нашей геометрии простой

результат:

C2

C вн !0 2

3.Определить траекторию движения произвольной заряженной частицы

в скрещенных полях , ; напряженности |

поля |

|

* и |

|

известны; ; |

|||||||||

00* |

2 ! |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

цы |

Решение. Движение заряженной части- |

E |

|

y |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

в магнитном поле определяется силой |

|

|

|

v |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Лоренца (4.7). В направлении оси : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

(рис. 4.7 а) на частицу не действует ни сила |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Лоренца, ни сила < , так что в этом на- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

правлении движение будет равномерным — |

H |

|

O |

x |

||||||||||

. |

Но оказывается, мы можем |

z |

à |

á |

|

|

||||||||

в данной задаче выделить не только это сно- |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

совое движение, но и усредненное движение |

|

|

|

|

|

Рис. 4.7 |

||||||||

в плоскости :. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Формула (4.7) допускает интересную трактовку. Перейдем в систему от- |

|||||||||||||

счета, связанную с частицей. В этой системе частица имеет нулевую скорость, а значит, не работает и сила Лоренца. Но сама сила остается, и ее невозможно трактовать иначе, как перенормировку электрического поля в движущейся системе отсчета:

|

(4.27) |

Теперь попробуем найти такую систему отсчета, в которой 0. Умножаем (4.27) векторно на B:

2

Поскольку мы уже отделили движение параллельно магнитному полю, второй член справа можно без ограничения общности приравнять нулю. Таким обра-

зом, в системе отсчета, движущейся со скоростью |

|

|||

|

|

, |

(4.28) |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

частица не будет вообще чувствовать электрическое поле, и ей останется лишь совершать циклотронное вращение согласно (4.8). Только это вращение и зависит от заряда и массы частицы, усредненное же движение описывается формулой (4.28) универсальным образом. Полная траектория есть результат сложения усредненного движения с : , и циклотронного вращения в плоскости :; вид ее в зависимости от начальных условий представлен на рис. 4.7 б. В частности, она может быть и просто прямолинейной — это

движение со скоростью (4.28) без вращения. Конечно,

|

|

все это верно только при условии * !0 7 |

|||

|

|

||||

|

|

!000 1 2, откуда и следует ограничение |

00*2 !0 |

2. |

|

R |

Описанный эффект называется электрическим дрейфом. |

||||

4. Определить силу притяжения, приходящуюся на |

|||||

|

|

||||

|

|

единицу длины каждого из двух тонких параллельных пря- |

|||

I |

мых проводов, если ток в них +1 +2 1 А, а расстояние |

||||

|

|

между проводами 1 м. |

7 Н/м |

|

|

|

|

|

|||

Рис. 4.8 |

Ответ: !0+1+2 2 2 10 |

|

|||

5. Электрический ток + протекает по |

проводу, изо- |

||||

|

|

||||

гнутому так, как показано на рис. 4.8. Найти значение магнитной индукции в центре окружности (радиус окружности ).

Ответ: !0+ 8 4

Г л а в а 5

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ

5.1. Микро- и макроскопическое описание поля в веществе

Уравнения магнитного поля, полученные в предыдущей главе, будут верны и в том случае, если пространство заполнено магнитоактивной средой, но при этом их следует считать микроскопическими уравнениями поля, порождаемого совокупно сторонними токами и откликом среды. Последний можно формализовать в виде некоторого наведенного распределения токов. Еще Ампер предполагал, что вещество магнетика представимо в виде совокупности магнитных диполей — элементарных витков

стоком, которые он называл молекулярными токами. Как показали последующие работы, эта гипотеза, безусловно, содержала элемент физической реальности, только отклик среды едва ли можно свести к молекулярному уровню. Лишь эффект парамагнетизма представим с некоторыми оговорками моделью Ампера. Диамагнетизм объясняется либо откликом на внешнее поле электронных оболочек атомов, либо откликом обобществленных электронов проводимости в кристалле. Наиболее сложна природа ферромагнетизма — этот круг явлений обусловлен квантовым эффектом упорядочения спиновых и орбитальных моментов электронов. Вообще адекватное представление магнетиков зачастую

снеобходимостью требует перехода на язык квантовой механики. Мы займемся этим в разделе, посвященном строению вещества, а здесь ограничимся феноменологическим описанием магнитных явлений, в минимальной степени адресуясь к их микроскопической природе.

Проблема состоит в том, что мы не можем реально использовать точные микроскопические уравнения, включающие «поштучно» все частицы магнетика, и должны перейти к какому-то усредненному описанию, в котором отклик частиц должен быть представлен как некоторая реакция сплошной среды. Ситуация подобна таковой в диэлектриках; здесь так же перестают быть тождественными понятия индукции и поля, только индуцируются уже не связанные заряды, а некоторые микроскопические токи. Микроскопичность в данном случае означает не только малый пространственный масштаб наведенных диполей. Токи эти — атомной природы. Они, например, не испытывают сопро-

5.1 ] |

Микро- и макроскопическое описание поля в веществе |

263 |

тивления и не приводят к джоулеву тепловыделению. Мы их представим некоторым распределением микро , которое затем будем усреднять вместе с уравнениями.

Исходная система уравнений, включающая микроскопические токи и поля, имеет вид:

div 0; 10 ; rot микро |

(5.1) |

Здесь — распределение обычных макроскопичеких токов; их традиционно именуют токами проводимости.

От этого описания мы должны перейти к некоторому усреднению системы (5.1):

; div 0; rot 10 микро (5.2)

Чтобы представить микро какой-либо макроскопической принципиально измеряемой величиной, воспользуемся определе-

нием (4.15) для вектор-потенциала. После усреднения по физически бесконечно малому объему эта формула принимает вид:

|

1 " |

|

1 |

|

микро " |

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

4 |

4 |

|

|

|||||

С другой стороны, мы можем представить ту же самую величину A через наведенный дипольный момент единицы объема

J — его называют также намагничением. Полагая |

, |

|||

получаем из (4.22) альтернативное |

выражение для |

поправки |

||

к (4.15), учитывающей отклик среды: |

|

|

||

Æ |

, |

|

|

|

4 3 4 3 |

|

|||

|

|

|||

Далее строим следующую цепочку формальных математических преобразований:

|

|

, |

|

|

|

|

, |

1 |

|

|

|

, |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

3 |

||||||||

что позволяет переписать нашу поправку в следующей форме:

Æ |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

4 |

4 |

|

|||||||

Интегрируя по всему пространству, последний интеграл можем положить равным нулю. Действительно, под знаком интеграла стоит операция rot, представляющая собой комбинацию производных, и если мы на достаточно больших расстояниях выходим за пределы магнетика, то в подстановках получаем нуль, потому что вне магнетика 0. А теперь приравняем два полученных выражения для Æ :

|

|

микро " |

|

4 |

|

|

|

|

4 |

264 Магнитное поле в веществе [ Гл. 5

В отсутствие каких-либо специальных математических условий отсюда следует равенство подынтегральных выражений

микро ,

которое мы и подставим в (5.2):

10 |

(5.3) |

Далее доопределим напряженность поля «вакуумным» |

|

уравнением, в которое включим только токи проводимости: |

|

, |

(5.4) |

как следствие получаем |

|

10 |

(5.5) |

В действительности (5.3) и (5.4) связывают поля B и H с точностью до градиента произвольной скалярной функции, поскольку

7 0. Мы знаем, однако, что магнитное поле не может быть потенциальным, а потому исключаем такую неопределенность. Во многих практически интересных случаях, в частности, во всех случаях пара- и диамагнетизма, можно с достаточной точностью аппроксимировать зависимость намагничения от поля токов простой линейной зависимостью:

H

Тогда и связь между полем и индукцией оказывается линейной:

110 ; 1 1 H |

(5.6) |

Величина H называется магнитной восприимчивостью, а 1 —

магнитной проницаемостью. В случае линейной связи (5.6) это просто константа данного вещества. Не столь проста ситуация в случае ферромагнетиков. Во-первых, зависимость G становится нелинейной, поэтому в таких веществах не работает принцип суперпозиции полей. Во-вторых, она оказывается еще и неоднозначной: значение индукции зависит не только от величины поля, но и от истории магнетика. В-третьих, сама величина определяется не только внешними токами, но и геометрией образца. В гл. 2 при описании сегнетоэлектриков мы уже встречались с эффектами такого рода. Хотя уравнение (5.4) идентично уравнению поля в вакууме, его, как мы вскоре увидим, приходится решать при других граничных условиях, так что и свойства этой векторной величины будут другими, скажем, возможна ситуация, когда 0, но G 0. Соотношение (5.5) справедливо всегда при учете оговорок относительно природы вектора . Но формула (5.6) верна лишь для безграничной

5.2 ] Диа- и парамагнетизм 265

сплошной среды. В одном и том же внешнем поле образцы из одного и того же материала с одной и той же константой 1, но разной формы, будут намагничены по-разному, т. е. разными будут величины и .

Если, как это нередко бывает, образец магнетика представляет собой монокристалл, то, даже в случае линейной связи, одной константы для описания его свойств недостаточно. В общем случае магнитные восприимчивость и проницаемость оказываются величинами тензорной природы:

I' H' ,G,; |

' 1' ,G,; #, * , , (5.7) |

, |

, |

Геометрические особенности данного магнитоактивного образца, помимо анизотропных зависимостей H' , или 1' ,, обусловлен-

ных строением вещества магнетика, представляются обычно так называемым фактором размагничивания !' ,. Он как раз и

учитывает форму образца и геометрию приложенного к нему внешнего поля. При использовании этого фактора можно уже без всяких оговорок рассматривать внешнее поле вн как вакуумное поле токов проводимости, но действующее поле в веществе оказывается от него отличным:

G' вн ' !' ,I, |

(5.8) |

, |

|

Из уравнения (5.2), а равно и всей процедуры с вектор-потенциа- лом следует, что для величины можно пользоваться теоремой о циркуляции или, что то же, законом Био и Савара, рассматривая

микро как некий ток, дополнительный к току проводимости. Это и есть ток намагничения. Необходимо только помнить, что

сопротивление этому току равно нулю, поэтому он не фигурирует ни в законе Ома, ни в законе Джоуля–Ленца. Не следует также подставлять этот ток в теорему циркуляции для . Не всегда просто перевести на этот язык эффект размагничивающего фактора. Но иногда такая модель отклика магнетика на внешнее поле оказывается для решения задач удобнее, чем модель магнитной восприимчивости; очевидно, физически они совершенно эквивалентны.

5.2. Диа- и парамагнетизм

Если главное следствие поляризации диэлектрика — ослабление действующего поля в сравнении с полем свободных зарядов, то в парамагнетике, напротив, действующее поле больше приложенного внешнего поля. Правда, отличие это невелико: обычно у парамагнетиков величина H не превышает 10 4

266 Магнитное поле в веществе [ Гл. 5

для некоторых химических соединений, а у чистых металлов H 10 7.

Мы начали с парамагнетизма, поскольку на уровне модельных соображений, скажем, молекулярных токов Ампера, эффект этот может быть представлен проще, чем другие. Отличие знака эффекта от случая диэлектриков связано с принципиальным различием электрического и магнитного диполей (рис. 4.4 а). Как следствие, выстраивание диполей не ослабляет, а усиливает поле в веществе. В действительности простая модель выстроенных элементарных магнитиков более или менее адекватна парамагнитному веществу в газообразном состоянии, а также некоторым жидкостям. В металлах существенную роль играет спиновый парамагнетизм электронов проводимости, в полупроводниках — электронный или «дырочный» парамагнетизм, в сложных химических соединениях он может быть обусловлен ионами того или иного сорта. В парамагнитном состоянии оказываются и ферромагнетики, нагретые выше определенной температуры, т. н. температуры Кюри. Магнитная восприимчивость большинства парамагнетиков в зависимости от температуры подчиняется закону Кюри–Вейсса (по имени французского физика П.Э. Вейсса

(1865–1940)):

H 1 ,

где ! для ферромагнетика при высокой температуре как раз примерно и равна температуре Кюри (обычно порядка нескольких сотен градусов Кельвина); для истинных парамагнетиков эта величина заметно ниже и никакой реальной особенности магнитной восприимчивости не соответствует.

Казалось бы, парамагнетизмом и должна была бы ограничиться реакция вещества на магнитное поле, коль скоро он допускает настолько простое и естественное объяснение. Но известно, что существует никак не менее широкий класс веществ с диамагнитными свойствами. У них магнитная восприимчивость обычно того же порядка H 10 7–10 6, но другого знака. Дело в том, что, как уже было замечено, магнитостатика — в принципе не совсем статика, ибо ток есть движение зарядов; соответственно, и реакция на внешнее магнитное поле носит не только статический, но и динамический характер. Забегая несколько вперед, можно сказать, что эффект диамагнетизма есть не что иное, как электромагнитная индукция на уровне молекулярных токов. Поэтому диамагнитные свойства присущи всем веществам без исключения, и если какое-то вещество все же оказывается парамагнетиком, то это значит, что собственный магнитный момент каждой частицы достаточно велик, чтобы обеспечить результирующий парамагнитный эффект.

5.2 ] |

Диа- и парамагнетизм |

267 |

Поведение электронных оболочек атомов во внешнем магнитном поле вполне может быть смоделировано в рамках классической физики, т. е. без привлечения квантовых эффектов. Пусть система заряженных частиц с одинаковым для всех частиц отношением заряда к массе D совершает в заданном поле финитное движение. Средняя по времени сила, действующая на систему, равна нулю,

D |

|

|

|

D |

0, |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

в силу уже известного нам свойства равенства нулю средней производной величины, меняющейся в конечных пределах. Вычислим средний момент силы, действующий на систему:

|

|

|

|

D |

|

|

|

|

|

||

|

|||||||||||

|

|

|

|

D |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(5.9) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Последний член в правой части при усреднении опять дает нуль, поскольку пропорционален 2 . Первый член в скобках может быть представлен в виде

Первый член в правой части опять дает нуль при усреднении, поэтому, пока и поскольку мы оперируем с усредненными уравнениями движения, правую часть (5.9) можно представить в виде полусуммы двух равных величин:

|

|

|

|

< |

|

|

|

|

|

|

< |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(5.10) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Именно здесь мы воспользуемся нашим предположением о том, что все частицы имеют одинаковое отношение заряда к массе. Это значит, что мы пренебрегаем влиянием магнитного поля на движение ядер, что в нашем случае справедливо с точностью до отношения масс, которое даже у водорода порядка 2 000. Обращаясь к выражению (4.26) для гиромагнитного отношения, перепишем (5.10) в виде

|

|

, ; |

< , |

(5.11) |

|

||||

|

|

2 |

|

|

а это не что иное, как уравнение регулярной прецессии с угловой скоростью D 2 . Сравнивая эту угловую скорость с угловой скоростью циклотронного вращения (4.8), можно указать

на различие в знаке и на дополнительный коэффициент 1 2. Угловая частота (5.11) называется ларморовой частотой, а факт

прецессии системы заряженных частиц в магнитном поле со-

268 |

Магнитное поле в веществе |

[ Гл. 5 |

ставляет содержание теоремы Лармора (по имени английского физика Дж. Лармора (1857–1942)).

Именно ларморова прецессия оказывается ответственной за диамагнитный отклик вещества. Движение системы частиц — электронного облака атома — происходит таким образом, что в результате генерируется добавка к внешнему полю Æ , антипараллельная .

5.3.Ферромагнетизм

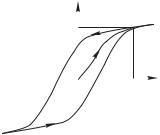

Сфеноменологической точки зрения ферромагнетики характеризуются следующими свойствами:

1. Если у пара- и диамагнетиков 1 1 1, то у ферромагнетиков значение магнитной проницаемости достигает величин

порядка 104 и более.

2.Если у диа- и парамагнетиков зависимость линейна

иоднозначна, то у ферромагнитных материалов она не только нелинейна, но и зависит от истории образца. В частности, они могут существовать в виде постоянных магнитов.

3.В отличие от диа- и парамагнетизма, явление ферромагнетизма не может быть смоделировано в рамках классической физики; природа его — исключительно квантовая. Таким образом, как раз для одного из самых популярных феноменов электродинамики — постоянного магнита — отсутствует возможность простого популярного объяснения.

По этой причине мы вынуждены будем вернуться к этому кругу явлений в заключительном разделе курса, здесь же будет дано лишь краткое феноменологическое описание. К ферромагнетикам относятся Fe, Co, Ni, редкоземельные металлы, а также многочисленные сплавы и интерметаллические соединения. Магнитные свойства их весьма разнообразны; мы, естественно,

|

|

|

|

|

коснемся лишь некоторых, самых об- |

||

B |

|

|

|

|

щих. |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Bs |

|

A |

|

|

Главная |

характеристика |

любого |

|

|

|

|

ферромагнитного материала — кривая |

|||

Br |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

гистерезиса, |

представляющая |

собой |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

нелинейную зависимость намагниче- |

||

|

|

|

|

|

ния от внешнего поля. Она может |

||

|

|

O Hc Hs |

H |

||||

|

|

быть представлена в форме |

G |

||||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

или I G . На рис. 5.1 показана кри- |

||

|

|

|

|

|

вая G . Выходя из точки , мы |

||

|

|

|

|

|

попадаем в конце концов в точку |

||

Рис. 5.1 |

|

|

насыщения , которой соответствует |

||||

|

|

|

|

|

поле насыщения -. Если мы начнем |

||

уменьшать поле G, не доходя до точки , кривая G поведет себя сложным образом, формируя малые петли, которые, однако,

5.3 ] Ферромагнетизм 269

не будут замкнуты. Если увеличивать поле до значений, превышающих G-, зависимость G становится линейной, а на кривой I G наступает насыщение. Помимо поля и индукции насыщения, характерными величинами будут также остаточная намагниченность и так называемая коэрцитивная сила G% — см. рис. 5.1. Используется также понятие дифференциальной

магнитной проницаемости 1 1 1 |

. Оно удобно как ха- |

0 |

или ее прямолинейного |

рактеристика начальной кривой G |

участка. Нередко употребляется |

энергия потерь Æ G |

||

при прохождении одного цикла кривой гистерезиса. |

|||

Вещества называются магнитомягкими, если G- ' 103 А/м. |

|||

Для |

них характерны высокие |

значения |

1 104–106; |

1 |

104–105. Коэрцитивная сила обычно |

невелика, G% |

|

10–103 А/м, невелики и потери на перемагничивание: Æ

1–10 Дж/м3. У магнитотвердых материалов G- 103–105 А/м, для них характерны также высокие значения , G%, -, Æ

Таким образом, для магнитотвердых веществ характерна широкая кривая гистерезиса, тогда как поведение магнитомягких материалов зачастую можно аппроксимировать просто нелинейной зависимостью G — или даже линейной, но с насыщением намагничения при G G-.

Возможна двоякая трактовка кривой гистерезиса, и это обстоятельство требует особого внимания. Мы в какой-то мере уже касались данного вопроса в гл. 2 в связи с проблемой сегнетоэлектриков. Как там мы рассматривали в качестве примера палочку из электрета, так здесь мы рассмотрим линейный постоянный магнит. Поскольку линии всегда замкнуты, они будут вести себя так же, как и у токового диполя — витка или соленоида (рис. 4.4 а). В пустоте линии с ними совпадают, но внутри магнита они обязаны иметь противоположное направление. Действительно, в такой системе отсутствуют токи проводимости, а ток намагничения не входит в теорему о циркуляции. Поэтому, взяв по любой линии , мы должны получить нуль.

Таким образом, линии должны выглядеть так же, как и силовые линии электрического диполя на том же рис. 4.4 а. В принципе это можно даже представить как свободные северный и южный магнитные заряды на торцах магнита. Последнему на кривой гистерезиса должна соответствовать точка в одном из четных квадрантов.

Мы пришли к такому выводу, имея дело с постоянным магнитом вполне определенной геометрии. Если бы, например, речь шла о намагниченном тороиде ( направлено по обходу тора), то в этом случае из той же теоремы о циркуляции следовало бы G 0. Разница между этими двумя магнитами — в различных

270 |

Магнитное поле в веществе |

[ Гл. 5 |

размагничивающих факторах, которые прежде всего и зависят от геометрии тела. Обращаясь к кривой гистерезиса, необходимо отдавать себе отчет в том, что именно отложено по оси абсцисс: поле внешних токов или истинное поле в веществе. Вторая трактовка во многих отношениях более привлекательна, поскольку, как мы увидим в следующем параграфе, пара векторных величин , может непосредственно измеряться и представлять состояние вещества в магнитном поле. Но при этом мы уже не вправе считать просто полем токов проводимости, потому что уравнение (5.4) решается при граничных условиях, несколько отличных от таковых для вакуумного поля.

Природа ферромагнетизма обусловлена квантовым эффектом обменного взаимодействия. Этот термин при неосторожном

употреблении может ввести читателя в заблуждение. В физике известно четыре типа взаимодействий: гравитационное, сильное, слабое и электромагнитное. Обменное взаимодействие этого списка отнюдь не расширяет. В данном конкретном случае речь идет об известном нам электромагнитном (кулоновском) взаимодействии между электронами, которому квантовые эффекты придают некоторые особенности. В частности, в веществах с определенной архитектурой электронных оболочек атомов данный эффект приводит к выстраиванию электронных магнитных моментов строго параллельным образом.

Сделаем простую оценку. Собственный магнитный момент электрона (т. е. магнетон Бора)

|

< |

|

9,3 10 24 Дж/Тл, |

(5.12) |

|

. 1B 4 |

|||||

|

|

||||

где D 1,6 10 19 Кл — заряд электрона, 9,1 10 31 |

кг — |

||||

его масса, 6,63 10 34 Дж с — постоянная Планка. (К единицам магнитного момента мы еще вернемся в следующей главе.) Далее, постоянная решетки — характерное расстояние между атомами — большинства металлов есть величина порядка 2–3 10 10 м. Предположим, что на каждый атом приходится один такой «выстроенный» электрон и оценим, сколь сильным окажется поле в веществе, в соответствии с формулой (5.5) при G 0:

10I 10 3 1 Тл

Это довольно сильное поле. Например, чтобы получить его на расстоянии 1 см от длинного тонкого прямолинейного проводника, по нему следует пропустить ток порядка 50 кА. В принципе такое спонтанное (самопроизвольное) намагничение вещества энергетически невыгодно, а наиболее выгодно как раз нулевое среднее поле, которое получается уже за счет макроскопического «беспорядка». Вещество разбивается на макроскопические (хотя