- •Введение

- •Дифференцирование векторных величин

- •1. Кинематика поступательного

- •1.1. Система отсчета. Путь. Вектор перемещения

- •1.2. Скорость. Ускорение при криволинейном движении

- •1.3. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения

- •1.4. Движение точки по окружности. Угловая скорость. Угловое ускорение

- •2. Динамика поступательного движения

- •2.1. Законы Ньютона

- •2.2. Силы в механике

- •2.2.1. Сила тяжести

- •2.2.2. Упругие силы

- •2.2.3. Сила трения

- •2.3. Внешние и внутренние силы. Закон сохранения импульса

- •3. Работа и энергия

- •3.1. Работа силы и ее выражение через криволинейный интеграл

- •3.2. Кинетическая энергия механической системы и её связь с работой

- •3.3. Потенциальная энергия материальной точки во внешнем силовом поле и ее связь с силой, действующей на материальную точку

- •3.4. Потенциальная энергия системы взаимодействия. Связь кинетической энергии системы с работой внутренних и внешних сил

- •3.5. Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения и превращения энергии как проявление неуничтожимости материи и ее движения

- •3.6. Удар абсолютно упругих и неупругих тел

- •4. Динамика вращательного движения

- •4.1. Момент силы и момент импульса

- •4.2. Уравнение моментов

- •4.3. Движение центра тяжести твердого тела

- •4.4. Момент инерции тела относительно оси вращения

- •4.5. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси. Закон сохранения момента импульса

- •4.6. Кинетическая энергия твердого тела. Работа внешних сил при вращении твердого тела

- •4.7. Кинетическая энергия при плоском движении твердого тела

- •5. Элементы специальной теории относительности

- •5.1. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности

- •5.2. Постулаты специальной теории относительности. Преобразования Лоренца

- •5.3. Следствия из преобразований Лоренца

- •5.3.1. Одновременность событий в разных системах отсчета

- •5.3.2. Длина тел в разных системах отсчета

- •5.3.3. Длительность событий в разных системах отсчета

- •5.4. Пространственно-временной интервал

- •5.5. Релятивистская кинематика. Релятивистский закон сложения скоростей

- •5.6. Релятивистская динамика

- •6. Механические колебания и волны

- •6.1. Понятия о колебательных процессах. Гармонические колебания. Амплитуда. Частота. Фаза колебаний

- •6.2. Свободные гармонические колебания

- •6.2.1. Математический маятник

- •6.2.2. Пружинный маятник

- •6.2.3. Физический маятник

- •6.2.4. Скорость и ускорение точки, колеблющейся по гармоническому закону

- •6.2.5. Энергия гармонических колебаний

- •6.3. Сложение колебаний

- •6.3.1. Сложение колебаний одного направления и одинаковой частоты

- •6.3.2. Сложение двух гармонических колебаний одного направления, но разного периода

- •6.3.3. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний

- •6.4. Затухающие колебания

- •6.5. Вынужденные колебания. Резонанс

- •6.6. Волновые процессы

- •6.6.1. Плоская синусоидальная волна. Фазовая скорость. Длина волны. Групповая скорость

- •6.6.2. Скорость распространения волн в упругой среде

- •6.6.3. Поток энергии в волновых процессах

- •6.6.4. Принцип Гюйгенса-Френеля. Интерференция волн

- •6.6.5. Отражение волн. Стоячие волны

- •7. Молекулярно-кинетическая теория

- •7.1. Статистический метод исследования. Термодинамический метод исследования. Термодинамические параметры. Равновесное состояние и процессы их изображения на термодинамических диаграммах

- •7.2. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов

- •7.3. Средняя кинетическая энергия молекул. Молекулярно-кинетическое толкование абсолютной температуры. Связь основного уравнения мкт с уравнением Менделеева-Клайперона

- •7.4. Средняя скорость молекул. Поток молекул

- •7.5. Распределение молекул по скоростям. Закон Максвелла

- •7.6. Барометрическая формула.

- •7.7. Больцмановское распределение частиц в потенциальном поле. Закон Максвелла-Больцмана

- •7.8. Экспериментальный метод определения числа Авогадро

- •7.9. Эффективный диаметр молекулы. Число столкновений и средняя длина свободного пробега молекулы

- •7.10. Явления переноса в газах

- •7.10.1. Вязкость газов (внутреннее трение)

- •7.10.2. Закон Стокса

- •7.10.3. Теплопроводность газов

- •7.10.4. Диффузия газов

- •8. Термодинамика

- •8.1. Внутренняя энергия системы. Работа. Количество теплоты. Первое начало термодинамики

- •8.2. Степени свободы молекул. Распределение энергии по степеням свободы

- •8.3. Молекулярно-кинетическая теория теплоемкости газа

- •8.4.1. Изохорный процесс

- •8.4.2. Изотермический процесс

- •8.4.3. Изобарный процесс

- •8.5. Адиабатический процесс

- •8.7. Цикл Карно

- •8.8. Принцип действия тепловой и холодильной машин

- •8.9. Второе начало термодинамики

- •8.10. Приведенное количество тепла. Неравенство Клаузиуса

- •8.12. Статистический смысл второго начала термодинамики. Связь энтропии с термодинамической вероятностью

- •9. Агрегатные состояния и фазовый переход

- •9.1. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •9.2. Экспериментальные изотермы. Критические состояния

- •9.3. Внутренняя энергия реального газа. Эффект

- •Библиографический список

- •Оглавление

Дифференцирование векторных величин

Производная

вектора. Рассмотрим вектор

,

который изменяется по закону:

![]() ,

где t – время, тогда

производная вектора

по переменной t равна:

,

где t – время, тогда

производная вектора

по переменной t равна:

Дифференциалом

(приращением) функции

![]() называется выражение

называется выражение

![]() ,

тогда, используя выражение для производной

вектора

,

тогда, используя выражение для производной

вектора

![]() ,

получим дифференциал вектора

:

,

получим дифференциал вектора

:

Производная произведения векторов. Производная от скалярного и векторного произведения осуществляется по известным формулам:

(Примечание: некоторые понятия векторного анализа – градиент, циркуляция, ротор, а также элементы теории вероятности – мы рассмотрим в дальнейшем по ходу курса).

2. Кинематика поступательного движения. Любое механическое движение тела можно представить в виде суммы поступательного и вращательного движений.

Поступательным называется такое движение, при котором любая прямая, проведённая в теле, остаётся параллельной самой себе. При этом скорости всех точек тела одинаковы.

Для того чтобы описать движение, нужно задать систему отсчёта – это тело отсчёта, которое условно считается неподвижным, система координат, связанная с телом отсчёта, и прибор для измерения времени («часы»).

Принцип относительности Галилея: механические явления и форма законов, их описывающих, не изменяются при переходе из одной инерциальной системы отсчёта (ИСО) в другую (напомним, что ИСО называется такая система отсчёта, в которой выполняется 1-й закон Ньютона).

Никакими механическими опытами нельзя определить, покоится ли данная СО или движется прямолинейно и равномерно.

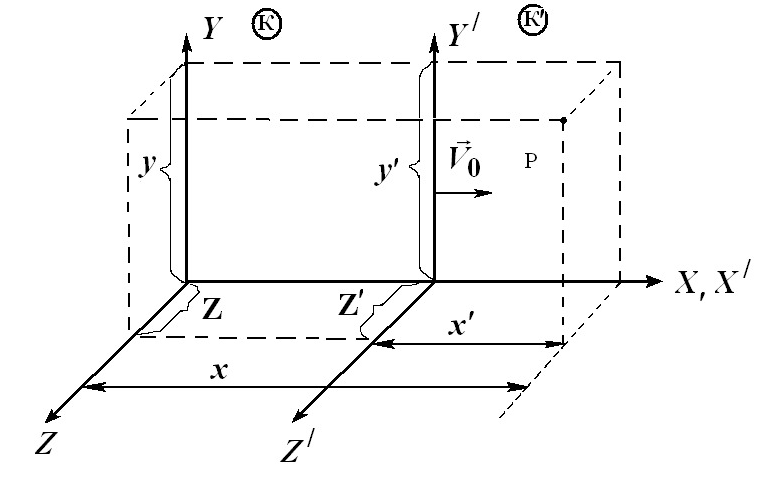

Преобразования

Галилея. Пусть

имеется две ИСО. Система отсчёта К,

которую будем считать неподвижной, и

система

![]() ,

которая будет двигаться равномерно и

прямолинейно со скоростью V0

(рис. 1.7).

,

которая будет двигаться равномерно и

прямолинейно со скоростью V0

(рис. 1.7).

Рис. 1.7

Выберем

координатные оси X,

Y,

Z

системы К

и оси

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() системы

,

так чтобы оси X

и

совпадали, а Y

и

,

а также Z

и

были

параллельными друг другу.

системы

,

так чтобы оси X

и

совпадали, а Y

и

,

а также Z

и

были

параллельными друг другу.

Найдём

связь между координатами x,

y,

z

некоторой точки Р

в системе К

и координатами

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() той

же точки в системе

.

той

же точки в системе

.

Если начать отсчёт времени с того момента, когда начала координат обеих систем совпадает, то из рисунка следует:

Продифференцировав эти уравнения по времени, можно получить связь проекций скоростей точки Р в системах К и на оси координат:

Причём

время в обеих системах отсчёта согласно

классическим представлениям

![]() .

.

Заметим,

что при скоростях

![]() ,

сравнимых со

скоростью света,

преобразования Галилея должны быть

заменены на более общие преобразования

Лоренца. При

описании движения микрочастиц

используются методы квантовой

механики.

,

сравнимых со

скоростью света,

преобразования Галилея должны быть

заменены на более общие преобразования

Лоренца. При

описании движения микрочастиц

используются методы квантовой

механики.

3. Понятие материальной точки. Тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь, называется материальной точкой. Линия, которую описывает материальная точка при своём движении, называется траекторией. В зависимости от формы траектории различают прямолинейное, криволинейное, движение по окружности и т.п.

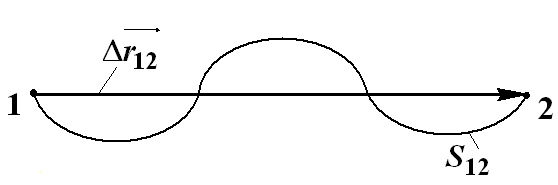

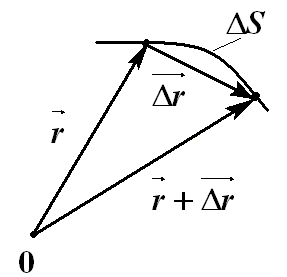

Пусть

материальная точка (частица) переместилась

по некоторой траектории из точки 1 в

точку 2. Расстояние между точками 1 и 2,

отсчитываемое вдоль траектории,

называется путём

(обозначен

![]() ).

Прямолинейный отрезок, проведённый из

точки 1 в точку 2, называется перемещением,

или вектором перемещения

(обозначен

).

Прямолинейный отрезок, проведённый из

точки 1 в точку 2, называется перемещением,

или вектором перемещения

(обозначен

![]() )

(рис. 1.8).

)

(рис. 1.8).

С

Рис. 1.8

![]() ,

каждому из которых соответствует

перемещение

,

каждому из которых соответствует

перемещение

![]() (рис. 1.9). По определению

(рис. 1.9). По определению

Рис. 1.9

Таким

образом, скорость

есть производная радиус-вектора частицы

по времени.

Перемещение

![]() совпадает с бесконечно малым элементом

траектории. Следовательно, вектор

совпадает с бесконечно малым элементом

траектории. Следовательно, вектор

![]() направлен

по касательной к траектории.

направлен

по касательной к траектории.

Модуль

скорости

.

При

.

При

![]()

![]() ,

тогда

,

тогда

т.е. модуль скорости равен производной пути по времени.

Вектор

скорости, как и любой вектор, можно

выразить через его компоненты

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() :

:

![]()

Модуль скорости:

![]()

Свяжем компоненты скорости с компонентами радиус-вектора

![]() ,

производная:

,

производная:

![]() ,

,

![]()

сравнивая выражения и для , получим:

т.е. проекции вектора скорости на координатные оси равны производным по времени соответствующих координат движущейся частицы.

Ускорение –

векторная величина, характеризующая

изменение скорости по величине и

направлению. По определению ускорения

![]() :

:

Легко показать (читатель сам может это проверить), что

,

,

,

,

.

.

4

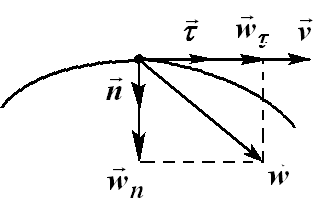

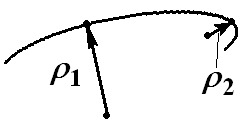

Рис. 1.10 . Радиус

кривизны траектории. Можно

показать, что в общем случае при движении

по криволинейной траектории с переменной

скоростью вектор ускорения можно

представить в виде:

. Радиус

кривизны траектории. Можно

показать, что в общем случае при движении

по криволинейной траектории с переменной

скоростью вектор ускорения можно

представить в виде:

![]() ,

или

,

или

,

,

где

Первое

слагаемое – тангенциальное

ускорение

![]() ,

характеризующее изменение скорости

по абсолютной величине, где

,

характеризующее изменение скорости

по абсолютной величине, где

![]() – единичный вектор, направленный по

касательной к траектории (

– единичный вектор, направленный по

касательной к траектории (![]() )

(рис. 1.10).

)

(рис. 1.10).

Рис.

1.11

![]() –

нормальное (центростремительное

ускорение), характеризующее изменение

скорости по направлению, где

–

нормальное (центростремительное

ускорение), характеризующее изменение

скорости по направлению, где

![]() – единичный вектор нормали, направленный

перпендикулярно скорости и по модулю

равный единице:

– единичный вектор нормали, направленный

перпендикулярно скорости и по модулю

равный единице:

![]() ;

;

![]() – радиус кривизны, представляющий

собой радиус окружности, которая

сливается в данном месте с кривой на

бесконечно малом её участке. Центр такой

окружности называется центром кривизны

для данной точки кривой (рис. 1.11).

– радиус кривизны, представляющий

собой радиус окружности, которая

сливается в данном месте с кривой на

бесконечно малом её участке. Центр такой

окружности называется центром кривизны

для данной точки кривой (рис. 1.11).

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ