- •Объекты, методы и уровни исследования патологической анатомии

- •Краткие исторические данные

- •Общая патологическая анатомия

- •Патология клетки

- •Структура и размеры ядер

- •Форма ядер и их количество

- •Ядерные включения

- •Ядерная оболочка

- •Патология митоза

- •Хромосомные аберрации и хромосомные болезни

- •Эндоплазматическая сеть

- •Пластинчатый комплекс (комплекс Гольджи), секреторные гранулы и вакуоли

- •Митохондрии

- •Лизосомы

- •Микротельца (пероксисомы)

- •Цитоскелет и патология клетки

- •Плазматическая мембрана

- •Паренхиматозные дистрофии

- •Паренхиматозные белковые дистрофии (диспротеинозы)

- •Гиалиново-капельная дистрофия

- •Гидропическая дистрофия

- •Роговая дистрофия

- •Паренхиматозные жировые дистрофии (липидозы)

- •Углеводные дистрофии, связанные с нарушением обмена гликогена

- •Углеводные дистрофии, связанные с нарушением обмена гликопротеидов

- •Стромально-сосудистые дистрофии

- •Стромально-сосудистые белковые дистрофии (диспротеинозы)

- •Мукоидное набухание

- •Фибриноидное набухание (фибриноид)

- •Гиалиноз

- •Амилоидоз

- •2. Специфика белка фибрилл амилоида позволяет выде лить al-, аа-, af- и asc I-амилоидоз.

- •"Плазмоклеточная дискразия" — синтез легких цепей иммуноглобулинов

- •Нарушения обмена холестерина и его эфиров

- •Стромально-сосудистые углеводные дистрофии

- •Нарушения обмена гемоглобиногенных пигментов

- •Нарушения обмена протеиногенных (тирозиногенных) пигментов

- •Нарушения обмена липидогенных пигментов (липопигментов)

- •Нарушения обмена нуклеопротеидов

- •Нарушения минерального обмена (минеральные дистрофии)

- •Нарушения обмена кальция

- •Нарушения обмена меди

- •Нарушения обмена калия

- •Смерть, признаки смерти, посмертные изменения

- •Нарушения кровообращения и лимфообращения

- •Нарушения кровообращения

- •Венозное полнокровие

- •Малокровие

- •Кровотечение

- •Эмболия

- •Нарушения лимфообращения

- •Нарушения содержания тканевой жидкости

- •Общие сведения

- •Этиология воспаления

- •Морфология и патогенез воспаления

- •Терминология и классификация воспаления

- •Пролиферативное(продуктивное) воспаление

- •Иммунопатологические процессы

- •Морфология нарушений иммуногенеза

- •Изменения периферической лимфоидной ткани, возникающие при нарушениях иммуногенеза

- •Реакции гиперчувствительности

- •Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни

- •Комбинированные иммунодефицитные синдромы

- •Вторичные иммунодефицитные синдромы

- •Регенерация отдельных тканей и органов

- •Заживление ран

- •Процессы приспособления (адаптации) и компенсации

- •Приспособление (адаптация)

- •1. Атрофия (а — исключение, греч. Trophe — питание) —прижизненное уменьшение объема клеток, тканей, органов — сопровождается снижением или прекращением их функции.

- •Компенсация

- •Строение опухоли, особенности опухолевой клетки

- •Рост опухоли

- •Вазивного) роста раковой опухоли.

- •Атипичные митозы; 5 — врастание в лимфатические сосуды — лимфо-генные метастазы; 6 — врастание в кро-

- •Веносные сосуды — гематогенные метастазы; 7 — перифокальное воспаление.

- •Доброкачественные и злокачественные опухоли

- •Морфогенез опухолей

- •Гистогенез опухолей

- •Прогрессия опухолей

- •Иммунная реакция организма на опухоль

- •Этиология опухолей (каузальный генез)

- •Классификация и морфология опухолей

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли экзокринных желез и эпителиальных покровов

- •Опухоли эндокринных желез

- •Злокачественные опухоли

- •8 Струков а. И., Серов в. В.

- •Опухоли меланинобразующей ткани

- •Опухоли нервной системы и оболочек мозга

- •Нейроэктодермальные опухоли

- •Опухоли центральной нервной системы

- •I Менингиома I Менингиальная саркома

- •Опухоли вегетативной нервной системы

- •Опухоли периферической нервной системы

- •Болезни системы крови

- •Анемии вследствие кровопотери (постгеморрагические)

- •Анемии вследствие повышенного кроворазрушения (гемолитические анемии)

- •Лейкозы - системные опухолевые заболевания кроветворной ткани

- •Острые лейкозы

- •Хронические лейкозы

- •Тромбоцитопений и тромбоцитопатии

- •Пороки сердца

- •Атеросклероз

- •Извлечение хс

- •Гипертоническая болезнь

- •Ишемическая болезнь сердца

- •Ишемическая дистрофия миокарда

- •Инфаркт миокарда

- •Цереброваскулярные заболевания

- •Кардиомиопатии

- •Первичные (идиопатические) кардиомиопатии

- •Вторичные кардиомиопатии

- •Узелковый периартериит

- •Гранулематоз Вегенера

- •Облитерирующий тромбангиит

- •Системные заболевания соединительной ткани (ревматические болезни)

- •Ревматизм

- •Ревматоидный артрит

- •Системная красная волчанка

- •Системная склеродермия

- •Болезни органов дыхания

- •Острый бронхит

- •Острые воспалительные заболевания легких, или острые пневмонии

- •Крупозная пневмония

- •Бронхопневмония

- •Межуточная пневмония

- •Острые деструктивные процессы в легких

- •Хронические неспецифические заболевания легких

- •Хронический бронхит

- •1 Бронхолегочные изменения

- •Эмфизема легких

- •Бронхиальная астма

- •Хронический абсцесс

- •Хроническая пневмония

- •Интерстициальные болезни легких

- •Пневмофиброз

- •Плеврит

- •Болезни желудочно-кишечного тракта

- •Болезни зева и глотки

- •Болезни слюнных желез

- •Болезни пищевода

- •Хронический гастрит

- •Болезни кишечника

- •Хронический энтерит

- •Энтеропатии

- •Болезнь уиппла

- •Острый колит

- •Хронический колит

- •Болезнь крона

- •Перитонит

- •Болезни печени

- •Токсическая дистрофия печени

- •Жировой гепатоз

- •Вирусный гепатит

- •Алкогольный гепатит

- •Рак печени

- •Болезни желчного пузыря

- •Болезни поджелудочной железы

- •Амилоидоз почек

- •Тубулопатии

- •Хронические тубулопатии

- •Пиелонефрит

- •Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз)

- •Нефросклероз

- •Клубочков,

- •Хроническая почечная недостаточность

- •Опухоли почек

- •Дисгормональные болезни половых органов и молочной железы

- •Воспалительные болезни половых органов и молочной железы

- •Опухоли половых органов и молочной железы

- •Гипофиз

- •Надпочечники

- •Щитовидная железа

- •Околощитовидные железы

- •Поджелудочная железа

- •Ксерофтальмия

- •Пеллагра

- •Паратиреоидная остеодистрофия

- •Фиброзная дисплазия

- •Остеопетроз

- •Болезни суставов

- •Миастения

- •Болезни центральной нервной системы

- •Боковой амиотрофический склероз

- •Рассеянный склероз

- •Энцефалиты

- •Инфекционные болезни

- •Вирусные болезни

- •Парагрипп

- •Респираторно-синцитиальная инфекция

- •Аденовирусная инфекция

- •1 В написании главы принимала участие доцент т. Н. Ганзен. 468

- •Натуральная оспа

- •Риккетсиозы

- •Эпидемический сыпной тиф

- •Болезни, вызываемые бактериями

- •Иерсиниоз

- •Туляремия

- •Сибирская язва

- •Первичный туберкулез

- •Прогрессирование первичного туберкулеза с генерализацией процесса.

- •Гематогенный туберкулез

- •Вторичный туберкулез

- •Патоморфоз туберкулеза

- •Висцеральный сифилис

- •Врожденный сифилис

- •Септицемия

- •Септический (бактериальный) эндокардит

- •Грибковые заболевания (микозы)

- •Заболевания, вызываемые лучистыми грибами

- •Заболевания, вызываемые плесневыми грибами

- •Амебиаз

- •Балантидиаз

- •Цистицеркоз

- •Описторхоз

- •Болезни прогенеза и киматогенеза гаметопатии

- •Бластопатии

- •Врожденные пороки центральной нервной системы

- •Врожденные пороки сердца

- •Врожденные пороки органов пищеварения

- •Врожденные пороки почек, мочевыводящих путей и половых органов

- •Врожденные пороки органов дыхания

- •Врожденные пороки костно-суставной и мышечной систем

- •Фетопатии

- •Инфекционные фетопатии

- •Неинфекционные фетопатии

- •Возрастные изменения

- •Пороки развития

- •Плацентарная недостаточность

- •Перинатальная патология

- •Недоношенность и переношенность

- •Асфиксия (аноксия)

- •Пневмопатии

- •Пневмонии

- •Родовая травма

- •Перинатальные нарушения мозгового кровообращения

- •Геморрагическая болезнь новорожденных

- •Гемолитическая болезнь новорожденных

- •Заболевания, обусловленные герпес-вирусами

- •Ветряная оспа

- •Цитомегалия

- •Инфекционный мононуклеоз

- •Болезни, вызываемые бактериями

- •Скарлатина

- •Кишечная коли-инфекция

- •Стафилококковая кишечная инфекция

- •Пупочный сепсис

- •Болезни, вызываемые простейшими

- •Опухоли у детей

- •Тератомы и тератобластомы

- •Опухоли из камбиальных эмбриональных тканей

- •Опухоли у детей, развивающиеся по типу опухолей у взрослых

- •Профессиональные болезни1

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием промышленной пыли (пневмокониозы)

- •Талькоз

- •Слюдяной пневмокониоз

- •Сидероз

- •Алюминоз

- •Бериллиоз

- •Антракоз

- •Пневмокониозы от органической пыли

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием физических факторов

- •Болезни вследствие воздействия вибраций (вибрационная болезнь)

- •Болезни вследствие воздействия ионизирующих излучений (лучевая болезнь)

- •Профессиональные болезни, вызываемые перенапряжением

- •Профессиональные болезни, вызываемые воздействием биологических факторов

- •Болезни твердых тканей зуба

- •Некариозные поражения

- •Пульпит

- •Периодонтит

- •Болезни десен и пародонта

- •Зубные отложения

- •Пародонтоз

- •Опухолеподобные заболевания

- •Неодонтогенные опухоли

- •Одонтогенные опухоли

- •Болезни слюнных желез

- •Стоматит

- •Предопухолевые изменения

- •Опухоли

- •Общая патологическая анатомия

- •Частная патологическая анатомия

- •Болезни детского возраста

Общие сведения

Воспаление — комплексная местная сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждение ткани, вызванное действием различного рода агентов. Эта реакция направлена на уничтожение агента, вызвавшего повреждение, и на восстановление поврежденной ткани. Воспаление — реакция, выработанная в ходе филогенеза, имеет защитно-приспособительный характер и несет в себе элементы не только патологии, но и физиологии. Такое двойственное значение для организма воспаления — своеобразная его особенность.

Еще в конце XIX столетия И. И. Мечников считал, что воспаление — это приспособительная и выработанная в ходе эволюции реакция организма и одним из важнейших ее проявлений служит

134

фагоцитоз микрофагами и макрофагами патогенных агентов и обеспечение таким образом выздоровления организма. Но репаративная функция воспаления была для И. И. Мечникова сокрыта. Подчеркивая защитный характер воспаления, он в то же время полагал, что целительная сила природы, которую и представляет собой воспалительная реакция, не есть еще приспособление, достигшее совершенства. По мнению И. И. Мечникова, доказательством этого являются частые болезни, сопровождающиеся воспалением, и случаи смерти от них.

Этиология воспаления

Вызывающие воспаление факторы могут быть биологическими, физическими (в том числе травматическими), химическими; по происхождению они эндогенные или экзогенные.

Среди биологических факторов наибольшее значение имеют вирусы, бактерии, грибы и животные паразиты. К биологическим причинам воспаления могут быть отнесены циркулирующие в крови антитела и иммунные комплексы, которые состоят из антигена, антител и компонентов комплемента, причем антиген может быть немикробной природы.

К физическим факторам, вызывающим воспаление, относят лучевую и электрическую энергию, высокие и низкие температуры, различного рода травмы.

Химическими факторами воспаления могут быть различные химические вещества, токсины и яды.

Развитие воспаления определяется не только воздействием того или иного этиологического фактора, но и особенностью реактивности организма.

Морфология и патогенез воспаления

Воспаление может выражаться образованием микроскопического очага или обширного участка, иметь не только очаговый, но и диффузный характер. Иногда воспаление возникает в системе тканей, тогда говорят о системных воспалительных поражениях (ревматические болезни при системном воспалительном поражении соединительной ткани, системные васкулиты и др.). Иногда провести грань между локализованным и системным воспалительным процессом бывает трудно.

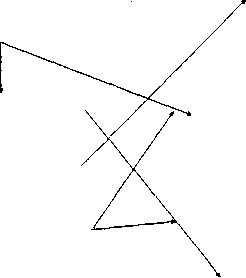

Воспаление развивается на территории гистиона и складывается из следующих последовательно развивающихся фаз: 1) альтерация; 2) экссудация; 3) пролиферация гематогенных и гистиогенных клеток и, реже, паренхиматозных клеток (эпителия). Взаимосвязь этих фаз показана на схеме IX.

Схема I X . Фазы воспаления

Экссудация

Альтерация

(инициальная фаза воспаления)

РеакцТля микроциркуляторного русла и нарушения реологических свойств крови

Выброс медиаторов (пусковой механизм воспаления)

Пролиферация (размножение клеток)

Повышение сосудистой проницаемости на уровне микроциркуляторного русла, экссудация составных частей плазмы крови Эмиграция клеток крови

Фагоцитоз

Образование экссудата

и клеточного инфильтрата

135

Альтерация — повреждение ткани, является инициальной фазой воспаления и проявляется различного вида дистрофией и некрозом. В эту фазу воспаления происходит выброс биологически активных веществ — медиаторов воспаления. Это — пусковой механизм воспаления, определяющий кинетику воспалительной реакции.

Медиаторы воспаления могут быть плазменного (гуморального) и клеточного (тканевого) происхождения. Медиаторы плазменного происхождения — это представители калликреин-кининовой (кинины, калликреины), свертывающей и противосвертывающей (XII фактор свертывания крови, или фактор Хаге-мана, плазмин) и комплементарной (компоненты Сз — Cs) систем. Медиаторы этих систем повышают проницаемость микрососудов, активируют хемотаксис полиморфно-ядерных лейкоцитов, фагоцитоз и внутрисосудистую коагуляцию (схема X).

Схема X. Действие медиаторов воспаления плазменного (гуморального) происхождения

Калликреины

Фактор

Хагемана (XII)

Плазми

_^

Компоненты С3-С5

Свертывающая и противос-вертывающая системы ~~

Комплементарная система-

Кинины-

Активация хемотаксиса полиморфноядерных лейкоцитов

Активация фагоцитоза

Повышение проницаемости микрососудов

Стимуляция свертывающей

системы крови (внутрисо-

судистая коагуляция)

Медиаторы клеточного происхождения связаны с эффекторными клетками — лаброцитами (тканевыми базофилами) и базофильными лейкоцитами, которые выбрасывают гистамин, серотонин, медленно реагирующую субстанцию анафилаксии и др.; тромбоцитами, продуцирующими, помимо гистамина, серотонина и простагландинов, также лизосомные ферменты; полиморфно-ядерными лейкоцитами, богатыми лейкокинами, лизосомными ферментами, ка-тйонными белками и нейтральными протеазами. Эффекторными клетками, продуцирующими медиаторы воспаления, являются и клетки иммунных реакций — макрофаги, выбрасывающие свои монокины (интерлеикин I), и лимфоциты, продуцирующие лимфокины (интерлеикин II). С медиаторами клеточного происхождения связано не только повышение проницаемости микрососудов и ф а го ц и то з; они обладают бактерицидным действием, вызывают вторичную альтерацию (гистолиз), включают иммунные механизмы в воспалительную реакцию, регулируют пролиферацию и дифференцировку клеток на поле воспаления, направленные на репарацию, возмещение или замещение очага повреждения соединительной тканью (схема XI). Дирижером клеточных взаимодействий на поле воспаления является макрофаг.

Медиаторы плазменного и клеточного происхождения взаимосвязаны и работают по принципу аутокаталитической реакции с обратной связью

«36

Схема XI. Действие медиаторов воспаления клеточного (тканевого) происхождения

Лейкокины

Лизосомные

ферменты, катионные белки

Нейтральные

протеазы

Монокины

(интерлейкин I)

Лизосомные

ферменты

Лаброциты

(тканевые базофилы), ба-зофильные лейкоциты

Тромбоциты

Полиморфноядерные лейкоциты

Макрофаги

Лимфоциты-

Гистамин,

серотонин, простагландины

Лизосомные

ферменты

Лимфокины (интерлейкин II)

Бактерицидное действие Фагоцитоз

Вторичная альтерация (гистолиз)

Включения иммунных механизмов

Повышение проницаемости микрососудов

Регуляция пролиферации и дифференцировки клеток

и взаимной поддержкой (см. схемы X и XI). Действие медиаторов опосредовано рецепторами на поверхности эффекторных клеток. Из этого следует, что смена одних медиаторов другими во времени обусловливает смену клеточных форм на поле воспаления — от полиморфно-ядерного лейкоцита для фагоцитоза до фибробласта, активируемого монокинами макрофага, для репарации.

Экссудация — фаза, быстро следующая за альтерацией и выбросом медиаторов. Она складывается из ряда стадий: реакция микроциркуляторного русла с нарушениями реологических свойств крови; повышение сосудистой проницаемости на уровне микроциркуляторного русла; экссудация составных частей плазмы крови; эмиграция клеток крови; фагоцитоз; образование экссудата и воспалительного клеточного инфильтрата.

Реакция микроциркуляторного русла с нарушениями реологических свойств крови — один из ярких морфологических признаков воспаления. Изменения микрососудов начинаются с рефлекторного спазма, уменьшения просвета арте-риол и прекапилляров, которое быстро сменяется расширением всей сосудистой сети зоны воспаления и прежде всего посткапилляров и венул. Воспалительная гиперемия обусловливает повышение температуры, (calor) и покраснение (rubor) воспаленного участка. При начальном спазме ток крови в артериолах становится ускоренным, а затем замедленным. В лимфатических сосудах, как и в кровеносных, вначале происходит ускорение лимфотока, а затем его замедление. Лимфатические сосуды переполняются лимфой и лейкоцитами.

В бессосудистых тканях (роговица, клапаны сердца) в начале воспаления преобладают явления альтерации, а затем происходит врастание сосудов из соседних областей (это происходит очень быстро) и включение их в воспалительную реакцию.

137

Изменения реологических свойств крови состоят в том, что в расширенных венулах и посткапиллярах при замедленном токе крови нарушается распределение в кровяном потоке лейкоцитов и эритроцитов. Полиморфно-ядерные лейкоциты (нейтрофилы) выходят из осевого тока, собираются в краевой зоне и располагаются вдоль стенки сосуда. Краевое расположение неитрофилов сменяется их краевым стоянием, которое предшествует эмиграции за пределы сосуда.

Изменения гемодинамики и сосудистого тонуса в очаге воспаления приводят к стазу в посткапиллярах и венулах, который сменяется тромбозом. Те же изменения возникают и в лимфатических сосудах. Таким образом, при продолжающемся притоке крови в очаг воспаления отток ее, а также лимфы нарушается. Блокада отводящих кровеносных и лимфатических сосудов позволяет очагу воспаления выполнять роль барьера, предупреждающего генерализацию процесса.

Повышение сосудистой проницаемости на уровне микроциркуляторного русла является одним из существенных признаков воспаления. Вся гамма тканевых изменений, своеобразие форм воспаления в значительной мере определяются состоянием сосудистой проницаемости, глубиной ее повреждения. Большая роль в осуществлении повышенной проницаемости сосудов микроциркуляторного русла принадлежит поврежденным ультраструктурам клеток, что приводит к усилению микропиноцитоза. С повышенной сосудистой проницаемостью связаны экссудация в ткани и полости жидких частей плазмы, эмиграция клеток крови, образование экссудата (воспалительного выпота) и воспалительного клеточного инфильтрата.

Экссудация составных частей плазмы крови рассматривается как проявление сосудистой реакции, развивающейся в пределах микроциркуляторного русла. Она выражается в выходе за пределы сосуда жидких составных частей крови: воды, белков, электролитов.

Эмиграция клеток крови, т. е. выход их из тока крови через стенку сосудов, осуществляется с помощью хемотаксических медиаторов (см. схему X). Как уже было сказано, эмиграции предшествует краевое стояние неитрофилов. Они прилипают к стенке сосуда (главным образом в посткапиллярах и венулах), затем образуют отростки (псевдоподии), которые проникают между эндоте-лиальными клетками — межэндотелиальная эмиграция (рис. 63). Базальную мембрану нейтрофилы преодолевают, вероятнее всего, на основе феномена тиксотропии (тиксотропия — изометрическое обратимое уменьшение вязкости коллоидов), т.е. перехода геля мембраны в золь при прикосновении клетки к мембране. В околососудистой ткани нейтрофилы продолжают свое движение с помощью псевдоподий. Процесс эмиграции лейкоцитов носит название лейко-диапедеза, а эритроцитов — эритродиапедеза.

Фагоцитоз (от греч. phagos — пожирать и kytos — вместилище) — поглощение и переваривание клетками (фагоцитами) различных тел как живой (бактерии), так и неживой (инородные тела) природы. Фагоцитами могут быть разнообразные клетки, но при воспалении наибольшее значение приобретают нейтрофилы и макрофаги.

Фагоцитоз обеспечивается рядом биохимических реакций. При фагоцитозе уменьшается содержание гликогена в цитоплазме фагоцита, что связано с усиленным анаэробным гликогенолизом, необходимым для выработки энергии для фагоцитоза; вещества, блокирующие гликогенолиз, подавляют и фагоцитоз.

Фагоцитирующий объект (бактерия), окруженный инвагинированной цито-мембраной (фагоцитоз — потеря цитомембраны фагоцита), образует фагосому. При слиянии ее с лизосомой возникает фаголизосома (вторичная лизосома), в которой с помощью гидролитических ферментов осуществляется внутрикле-

138

Рис. 63. Эмиграция лейкоцитов через стенку сосуда при воспалении.

а — один из нейтрофилов (HI) тесно прилежит к эндотелию (Эн), другой (Н2) имеет хорошо очерченное ядро (Я) и пронизывает эндотелий (Эн). Большая половина этого лейкоцита расположена в подэндоте-лиальном слое. На эндотелии в этом участке видны псевдоподии третьего лейкоцита (НЗ); Пр — просвет сосуда. X 9000; б — нейтрофилы (СЛ) с хорошо контурированными ядрами (Я) расположены между эндотелием и базальнои мембраной (БМ); стыки эндотелиальных клеток (СЭК) и коллагеновые волокна (КлВ) за базальнои мембраной. X 20 000 (по Флори и Грант).

точное переваривание — завершенный фагоцитоз (рис. 64). В завершенном фагоцитозе большую роль играют антибактериальные катионные белки лизосом нейтрофилов; они убивают микробы, которые затем перевариваются. В тех случаях, когда микроорганизмы не перевариваются фагоцитами, чаще макрофагами и размножаются в их цитоплазме, говорят о незавершенном фагоцитозе, или эндоцитобиозе. Его объясняют многими причинами, в частности тем, что лизосомы макрофагов могут содержать недостаточное количество антибактериальных катионных белков или вообще лишены их. Таким образом, фагоцитоз не всегда является защитной реакцией организма и иногда создает предпосылки для диссеминации микробов.

Образование экссудата и воспалительного клеточного инфильтрата завершает описанные выше процессы экссудации. Выпот жидких частей крови, эмиграция лейкоцитов, диапедез эритроцитов ведут к появлению в пораженных тканях или полостях тела воспалительной жидкости — экссудата. Накопление экссудата в ткани ведет к увеличению ее объема (tumor), сдавлению нервных окончаний и появлению боли (dolor), возникновение которой при воспалении

139

Рис. 64. Фагоцитоз. Макрофаг с фагоцитированными обломками лейкоцита (СЛ) и липид-ными включениями (Л). Электронограмма. X 20 000.

связывают и с воздействием медиаторов (брадикинин), к нарушению функции ткани или органа (functio laesa).

Обычно экссудат содержит более 2% белков. В зависимости от степени проницаемости стенки сосуда, в ткань могут проникать разные белки. При небольшом повышении проницаемости сосудистого барьера через него проникают в основном альбумины и глобулины, а при высокой степени проницаемости наряду с ними выходят и крупномолекулярные белки, в частности фибриноген. В одних случаях в экссудате преобладают нейтрофилы, в других — лимфоциты, моноциты и гистиоциты, в третьих — эритроциты.

При скоплении в тканях клеток экссудата, а не жидкой его части говорят о воспалительном клеточном инфильтрате, в котором могут преобладать как гематогенные, так и гистиогенные элементы.

Пролиферация (размножение) клеток является завершающей фазой воспаления, направленной на восстановление поврежденной ткани. Возрастает число мезенхимальных камбиальных клеток, В- и Т-лимфоцитов, моноцитов. При размножении клеток в очаге воспаления наблюдаются клеточные дифференци-ровки и трансформации (схема XII): камбиальные мезенхимальные клетки дифференцируются в фибробласты; В-лимфоциты дают начало образованию плазматических клеток. Т-лимфоциты, видимо, не трансформируются в другие формы. Моноциты дают начало гистиоцитам и макрофагам. Макрофаги могут быть источником образования эпителиоидных и гигантских клеток (клетки инородных тел и Пирогова — Лангханса).

На различных этапах пролиферации фибробластов образуются продук-т ы их деятельности — белок коллаген и гликозаминогликаны, появляются аргирофильные и коллагеновые волокна, межклеточное вещество соединительной ткани.

В процессе пролиферации при воспалении участвует и эпителий (см. схему XII), что особенно выражено в коже и слизистых оболочках (желудок, кишечник). При этом.пролиферирующий эпителий может образовывать полипоз-ные разрастания. Пролиферация клеток на поле воспаления служит репарации. При этом дифференцировка пролиферирующих эпителиальных структур возможна лишь при созревании и дифференцировке соединительной ткани [Гар-шин В. Н., 1939].

Воспаление со всеми его компонентами появляется только на поздних этапах внутриутробного развития. У плода, новорожденного и ребенка воспаление имеет ряд особенностей. Первой особенностью воспаления является преобладание альтеративного и продуктивного его компонентов, так как они филогенетически более древние. Второй особенностью воспаления, связанной с возрастом, является склонность местного процесса к распространению и генерализации

140

Схема XII. Дифференцировка и трансформация клеток при воспалении

мезенхимальные

Камбиальные

Намбиальные

эпителиальные

Гематогенныеклетки

Нейтрофил Моноцит Т-лимфоцит В-лимфоцит (погибает)

Эпителиальная клетка

Фибробласт

*

Фиброцит

♦

Образование волоннистых структур

Гистиоцит Макрофаг Манрофаг Лаброцит Плазматическая

Эпителиоидная клетка

Гигантская

в связи с анатомической и функциональной незрелостью органов иммуногенеза и барьерных тканей.

Регуляция воспаления осуществляется с помощью гормональных, нервных и иммунных факторов. Установлено, что одни гормоны, такие как соматотроп-ный гормон (СТГ) гипофиза, дезоксикортикостерон, альдостерон, усиливают воспалительную реакцию (провоспалительные гормоны), другие — глюкокорти-коиды и адренокортикотропный гормон (АКТТ) гипофиза, напротив, уменьшают ее (противовоспалительные гормоны). Холинергические вещества, стимулируя выброс медиаторов воспаления, действуют подобно провоспалитель-ным гормонам, а адренергические, угнетая медиаторную активность, ведут себя подобно противовоспалительным гормонам. На выраженность воспалительной реакции, темпы ее развития и характер влияет состояние иммунитета. Особенно бурно воспаление протекает в условиях антигенной стимуляции (сенсибилизация); в таких случаях говорят об иммунном, или аллергическом, воспалении (см. Иммунопатологические процессы).

Исход воспаления различен в зависимости от его этиологии и характера течения, состояния организма и структуры органа, в котором оно развивается. Продукты тканевого распада подвергаются ферментативному расщеплению и фагоцитарной резорбции, происходит рассасывание продуктов распада. Благодаря клеточной пролиферации очаг воспаления постепенно замещается клетками соединительной ткани. Если очаг воспаления был небольшим, может наступить полное восстановление предшествующей ткани. При значительном дефекте ткани на месте очага образуется рубец.