литература в схемах

.pdf

210 |

История литературы |

Образ «премудрого пискаря»

Пескарь — образ запуганного обывателя, который живет лишь для себя, и то, как оказывается, не живет, а лишь неизвестно для чего существует. За сто лет пескарь не только ничего не сделал, но даже ни разу радости не по- чувствовал.

Существует трактовка образа пескаря как конформиста, который в годы реакции занимает выжидательную позицию.

Автор затрагивает также философскую проблему смысла жизни («æèë — дрожал и умирал — дрожал»)

8«Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный»

8Жил под девизом: «Надо так прожить, чтоб никто не заметил». Каждый день думал: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

8Боясь попасться в пасть большой рыбе, пескарь решил для себя: «ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать». «А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться»

8«Он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья». «Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!» «И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал»

8Лишь под конец жизни, задумавшись над вопросом, что было, если бы все пескари так жили, он понял: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»

8Перед смертью, осознав, что жизнь прошла зря, пескарь решил: «“Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!” Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал»

Из литературы второй половины ХIХ века |

211 |

8Пескарь, безрадостно прожив больше ста лет, даже уважения не заслужил: «И что всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: “Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет?” А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит»

8Не ясно, умер ли пескарь сам или его все же кто-то съел.

«Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и “премудрого”?»

Аллегория в сказке

Основной прием — аллегория. В иносказательной форме автор высказывает мысли о «пискарях» — трусливых и жалких обывателях

Голос автора звучит в «морали» истории: «Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари» (игра с наименованиями «человек — пескарь»)

Совмещение пространств

пескаря |

человека |

|

|

Иногда автор нарочно переплетает пространства: рыба попадает в реалии «земной жизни», мыслит категориями че- ловека

Пескарь «задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл». Герой «не женился и детей не имел», «в карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется» è ò. ä.

212 |

История литературы |

Лев Николаевич Толстой (1828–1910)

Роман-эпопея «Война и мир» (1869)

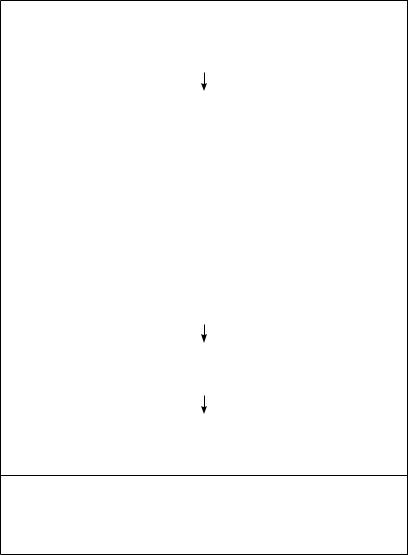

История создания

1856 ã.

Рождение замысла. Толстой решает написать произведение о декабристах, вернувшихся из Сибири домой после 30-летней ссылки.

1860 ã.

Начинает писать повесть «Декабристы» о судьбах Петра и его жены Натальи (Пьер и Наташа в «Войне и мире»): «Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько способными к работе. Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов». «Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году с женой, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России...»

1863 ã.

Год официального начала написания романа «Война и мир». С 1864 г. по 1867 г. — создание первой редакции текста.

1867 ã.

Публикация первых глав. Выбор названия («Война и мир»).

1869 ã.

Роман опубликован в журнале М. Н. Каткова «Русский вестник».

Л. Н. Толстой о замысле романа

«В 1856 году я начал писать повесть <…>, героем которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию».

Из литературы второй половины ХIХ века |

213 |

|

|

|

|

8 |

«Невольно от настоящего я перешел к 1825 году, эпо- |

|

|

хе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил на- |

|

|

чатое». |

|

8 |

«Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым се- |

|

|

мейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было |

|

|

перенестись к его молодости, и молодость его совпадала |

|

|

с славной для России эпохой 1812 года». |

|

8 |

«Мне совестно было писать о нашем торжестве в борь- |

|

|

бе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач |

|

|

и нашего срама. <…> Итак, от 1856 года возвратившись |

|

|

к 1805 году, я с этого времени намерен провести уже не |

|

|

одного, а многих моих героинь и героев через историче- |

|

|

ские события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 года» |

|

|

|

|

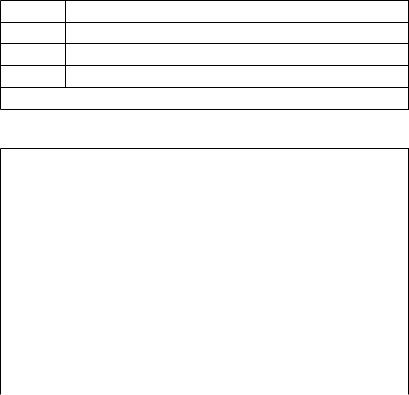

Основные даты в замысле

1856 г. возвращение декабристов после 30-летней ссылки

1825 г. восстание декабристов на Сенатской площади

1812 г. Отечественная война

1805 г. битва русских и австрийских войск с Наполеоном

Реально роман охватывает время с 1805 по 1820-е гг.

Хронотоп и композиция романа

I книга

Òîì |

1 |

2 |

|

|

|

Время |

1805 ã. |

1806–1811 ãã. |

|

|

|

Основные собы- |

Шенграбенское |

«Мирная» жизнь |

òèÿ |

и Аустерлицкое |

Андрея, Пьера, |

|

сражения |

Наташи |

|

|

|

|

II книга |

|

|

|

|

3 |

4 |

Эпилог |

|

|

|

1812 ã. |

1812–1813 ãã. |

1820 ã. |

|

|

|

Отечественная |

Партизанское |

Èíûå Ïüåð è Íà- |

война. Бородин- |

движение, из- |

таша. Известия |

ское сражение |

гнание францу- |

Безухова о тай- |

|

зов из России |

ном обществе |

|

|

|

214 |

История литературы |

Жанр «Войны и мира»

Л. Н. Толстой о жанре: «Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. “Война и мир” есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось»

Роман-эпопея — масштабное по объему монументальное эпическое произведение, сочетающее в себе черты романа и эпопеи, раскрывающее эпохальные события жизни народов. «Война и Мир» по жанру — роман-эпопея (в ХХ в. романами-эпопеями являются «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» М. А. Шолохова)

Романное начало |

|

Главные признаки эпопеи |

|||

|

|

|

|

||

xналичие нескольких |

ðàç- |

xбольшой |

объем произве- |

||

ветвленных сюжетных ли- |

дения; |

|

|

||

íèé; |

|

|

xпредмет |

изображения |

— |

xизображение |

судеб |

îò- |

глобальные события, |

ìå- |

|

дельных семейств и пер- |

няющие ход истории; |

|

|||

сонажей; |

|

|

xвсеохватывающий харак- |

||

xдуховное развитие |

ãåðî- |

тер отображения действи- |

|||

ев на протяжении произ- |

тельности. |

|

|||

ведения; |

|

|

Классические образцы эпо- |

||

xповествование |

о жизни |

пеи — «Илиада», «Одис- |

|||

героев в кризисные пери- |

сея» Гомера |

|

|||

îäû |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

||||

Черты романа-эпопеи «Война и мир» |

|

||||

|

|

||||

xсоединение повествования |

об исторических событиях |

||||

с изображением судеб отдельных людей в переломную эпоху;

xизображение картин русской истории, грандиозных событий (Аустерлицкое и Бородинское сражения, пожар Москвы и др.);

xописание разных слоев общества (дворянство, крестьяне, армия);

Из литературы второй половины ХIХ века |

215 |

xраскрытие разнообразия человеческих характеров;

xвключение событий общественной и политической жизни (масонство, деятельность Сперанского, организация тайных обществ);

xбольшая протяженность во времени (15 лет);

xширокий охват пространства (Москва, Петербург, Пруссия, Австрия);

xсовмещение картин жизни с философскими рассуждениями автора

Модели-аналоги мира в произведении

Водяной шар-глобус, |

«Стройный хор музыки», |

||||

который снится Пьеру после |

который слышится Пете |

||||

смерти Каратаева |

Ростову во сне |

||||

|

|

|

|

|

|

«Глобус |

ýòîò áûë |

живой, |

«Каждый |

инструмент, |

|

колеблющийся шар, не име- |

то похожий на скрипку, |

||||

ющий размеров. Вся поверх- |

то на трубы — íî ëó÷- |

||||

ность шара состояла из ка- |

ше и чище, чем скрипки |

||||

пель, плотно сжатых между |

и трубы, — каждый ин- |

||||

собой. И капли эти все двига- |

струмент |

играл |

ñâîå è, |

||

лись, перемещались и то сли- |

не доиграв |

åùå |

мотива, |

||

вались из нескольких в одну, |

сливался с другим, начи- |

||||

то из одной разделялись на |

навшим почти |

òî æå, |

|||

многие. Каждая капля стре- |

и с третьим, и с четвер- |

||||

милась |

разлиться, |

захва- |

тым, и все они сливались |

||

тить наибольшее простран- |

в одно и опять разбега- |

||||

ñòâî, íî |

другие, стремясь |

лись, и опять сливались |

|||

к тому же, сжимали ее, иног- |

то в торжественное цер- |

||||

да уничтожали, иногда сли- |

ковное, то в ярко блестя- |

||||

вались с нею. |

|

щее и победное». |

|

||

— Вот жизнь, — сказал ста- |

|

|

|

||

ричок учитель». |

|

|

|

|

|

«Вот он, Каратаев, вот раз- |

|

|

|

||

лился и исчез». |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

216 |

|

|

|

|

|

История литературы |

||

|

|

|

|

|

|

|||

Шар — образ «сопряжения» |

|

Фуга — то же «сопряже- |

||||||

универсального |

è |

личного |

|

ние» всего со всем, му- |

||||

в гармоническое, вечно движу- |

|

зыка сфер, выражающая |

||||||

щееся единство, |

целостность |

|

«геометрию согласия». |

|||||

мира. Это проекция челове- |

|

Это звуковой образ еди- |

||||||

ческой души, способной рас- |

|

нения человека с миром |

||||||

твориться в космосе, но не ис- |

|

|

|

|

||||

чезнуть, а впитать в себя мир |

|

|

|

|

||||

и восполнить собой мирозда- |

|

|

|

|

||||

ние. Капля оказывается само- |

|

|

|

|

||||

достаточной, целым |

океаном |

|

|

|

|

|||

и в то же время частью чего-то |

|

|

|

|

||||

великого, единого. Глобус гар- |

|

|

|

|

||||

монизирует противоречия |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Символика названия |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

Ìèð |

|

|

|

|

Война |

|||

(старая русская орфография |

|

|

||||||

различала два варианта начертания) |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ìèð |

|

|

̳ð |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

Отсутствие |

|

|

Вселенная, че- |

|

Страшные кар- |

|||

войны, вражды, |

|

|

ловечество, общ- |

|

тины сражений, |

|||

несогласия. Вну- |

|

|

ность людей, |

|

отсутствие мира, |

|||

тренняя гармо- |

|

|

жизнь, как она |

|

согласия |

|||

ния с собой |

|

|

åñòü |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Герои |

|

|

|||

|

|

|

|

|

||||

Застывшие |

|

|

|

Изменяющиеся |

||||

|

|

|

|

|

|

|||

xЭлен Курагина; |

|

|

|

|

xАндрей Болконский; |

|||

xАнатоль Курагин; |

|

|

xПьер Безухов; |

|||||

xМаленькая княгиня; |

|

xНаташа Ростова; |

||||||

xКнязь Василий |

|

|

|

|

xКняжна Марья |

|||

|

|

|||||||

Л. Н. Толстой: «Чтобы жить честно, надо рваться, путать- |

||||||||

ся, биться, ошибаться, начинать и опять бросать, <…> |

||||||||

и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная |

||||||||

подлость» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Из литературы второй половины ХIХ века |

217 |

|

|

Андрей Болконский |

|

|

|

|

Ñâåò. Õà- |

Андрей — «небольшого роста, весьма кра- |

|

рактеристи- |

сивый молодой человек с определенными |

|

ка героя |

и сухими чертами. Все в его фигуре, на- |

|

|

чиная от усталого, скучающего взгляда до |

|

|

тихого мерного шага, представляло самую |

|

|

резкую противоположность с его малень- |

|

|

кою, оживленною женой». Он видит пусто- |

|

|

ту и фальшь светской жизни, ему скуч- |

|

|

но в салоне. Естественен только с Пьером |

|

|

|

|

Аустерлиц |

Кумир Болконского — Наполеон. Герой |

|

|

ищет признания, свой Тулон (Тулон — го- |

|

|

род, ставший для Наполеона первой сту- |

|

|

пенькой к успеху). Для славы готов по- |

|

|

жертвовать всем: «смерть, раны, потеря |

|

|

семьи, ничего мне не страшно». |

|

|

Останавливая отступающие войска, Анд- |

|

|

рей получает ранение, падает и впервые |

|

|

видит небо над головой: «Ãäå îíî, ýòî âû- |

|

|

сокое небо, которое я не знал до сих пор |

|

|

и увидал нынче?» К Болконскому прихо- |

|

|

дит новое понимание жизни: «Äà, ÿ íè÷å- |

|

|

го, ничего не знал до сих пор». Происходит |

|

|

крах старых идеалов и обретение истинных |

|

|

знаний о мире: «В эту минуту Наполеон |

|

|

казался ему столь маленьким, ничтож- |

|

|

ным человеком в сравнении с тем, что про- |

|

|

исходило теперь между его душой и этим |

|

|

высоким, бесконечным небом с бегущими |

|

|

по нем облаками» |

|

|

|

|

Маленькая |

Андрей не любил жену, он признается |

|

княгиня |

Пьеру: «Это одна из тех редких женщин, |

|

|

с которою можно быть покойным за свою |

|

|

честь; но, Боже мой, чего бы я не дал те- |

|

|

перь, чтобы не быть женатым!» |

|

|

Вернувшись из плена домой в момент ро- |

|

|

дов жены и услышав крик новорожденно- |

|

|

го сына, Андрей «всхлипывая, заплакал, |

|

|

|

|

218 |

История литературы |

|

|

|

как плачут дети». Во время родов умира- |

|

ет маленькая княгиня. |

|

После смерти жены Болконский винит во |

|

всем себя и переживает глубокий душев- |

|

ный кризис |

|

|

Встреча |

«Свидание с Пьером было для князя Анд- |

с Пьером |

рея эпохой, с которой началась хотя во |

в Богуча- |

внешности и та же самая, но во внутрен- |

ðîâå |

нем мире его новая жизнь». Ïüåð «çàðà- |

|

жает» князя верой в людей. Разговор на |

|

пароме возрождает Андрея к жизни: «÷òî- |

|

то давно заснувшее, что-то лучшее, <…>, |

|

вдруг радостно и молодо проснулось в его |

|

äóøå». Важными оказываются слова Без- |

|

ухова: «Надо жить, надо любить, надо |

|

верить». Болконский впервые после Ау- |

|

стерлица снова видит высокое небо. Он на- |

|

чинает преобразования в имениях |

|

|

Встреча |

Новые силы придает герою встреча с Ната- |

с Наташей |

шей. Он начинает по-иному воспринимать |

в Отрадном |

мир. Видит дуб, который «один не хотел |

|

подчиняться обаянию весны». Теперь дуб |

|

«весь преображенный, раскинувшись ша- |

|

тром сочной, темной зелени, млел, чуть |

|

колыхаясь в лучах вечернего солнца». Îêà- |

|

зывается, «жизнь не кончена в 31 год», ãå- |

|

рой понимает: надо «чтобы не для одно- |

|

го меня шла моя жизнь, чтоб не жили |

|

они так независимо от моей жизни, чтоб |

|

на всех она отражалась и чтобы все они |

|

жили со мною вместе!» |

|

|

Обществен- |

Андрей возвращается к общественной дея- |

ное благо, |

тельности, работает в комиссии Сперанско- |

Сперанский |

го. Однако вскоре замечает фальшь и не- |

|

нужность своей работы. Это приводит его |

|

к новому кризису |

|

|

Из литературы второй половины ХIХ века |

219 |

|

|

|

|

Любовь |

Князь Андрей на балу снова встречается |

|

к Наташе |

с Наташей Ростовой и влюбляется. Свадь- |

|

|

ба откладывается на год, он уезжает. В это |

|

|

время Наташа увлекается Анатолем Ку- |

|

|

рагиным и отказывает Болконскому. Тот |

|

|

не может простить измены, возвращается |

|

|

в армию |

|

|

|

|

Война |

Болконский сближается с простыми сол- |

|

1812 ã. |

датами. Накануне Бородинского сражения |

|

|

Андрей говорит Пьеру о своей вере в побе- |

|

|

ду. Однако теперь князь по-новому смотрит |

|

|

на войну: «Война не любезность, а самое |

|

|

гадкое дело в жизни». |

|

|

Слова героя: «Я вижу, что стал понимать |

|

|

слишком много. А не годится человеку вку- |

|

|

шать от древа познания добра и зла... Ну, |

|

|

да ненадолго!» стали первыми предвестни- |

|

|

ками его гибели. В бою Андрей получает |

|

|

смертельное ранение: «ß íå ìîãó, ÿ íå õî÷ó |

|

|

умереть, я люблю жизнь, люблю ту траву, |

|

|

землю, воздух…» |

|

|

|

|

Встреча |

В лазарете Андрей встречается с Анатолем, |

|

с Кураги- |

которому оторвало ногу. Герой испытывает |

|

íûì |

к бывшему врагу сострадание. «Сострада- |

|

|

ние, любовь к братьям, к любящим, любовь |

|

|

к ненавидящим нас, любовь к врагам — äà, |

|

|

та любовь, которую проповедовал Бог на |

|

|

земле, которой меня учила княжна Марья |

|

|

и которой я не понимал; вот отчего мне |

|

|

жалко было жизни, вот оно то, что еще |

|

|

оставалось мне, ежели бы я был жив. Но |

|

|

теперь уже поздно. Я знаю это!» |

|

|

«Любить человека дорогого можно челове- |

|

|

ческой любовью; но только врага можно |

|

|

любить любовью божеской» |

|

|

|

|

Встреча |

После ранения Андрей «в первый раз пред- |

|

с Наташей |

ставил себе» «душу» Наташи. «Возобновив- |

|

|

шаяся любовь к одной женщине привязы- |

|

|

вает опять к жизни, вытесняя безразличное |

|

|

|

|