artemova_en_zyrianov_ai_kuskov_as_i_dr_sovremennye_problemy

.pdfгионе и в России горнолыжные курорты (Абзаково, Юбилейный, Завьялиха, Солнечная долина).

Вместе с тем пессимистично можно заявить, что мы не готовы к позиционированию своего региона, как туристического. Да, роскошные гостиницы и рестораны уже есть, но их катастрофически мало! И достойные туристические объекты есть, но по каким, мягко говоря, неевропейского качества дорогам до них приходится добираться? Постсоветский сервис зачастую по-прежнему до простого ненавязчив, да и экскурсоводов-интеллектуалов с блестящим знанием языков у нас нет.

Все эти проблемы существуют. Мы только начинаем интегрироваться в сферу всероссийского и мирового туризма. Мы только начинаем учиться этому непростому делу. А учиться, как известно, никогда не поздно и не зазорно.

Идея создания из «закрытого, секретного» Урала туристского региона может быть реализована только при наличии высококвалифицированных кадров.

Туристские ресурсы региона – это уникальные, ничем не заменимые и не возобновляемые свидетельства историко-культур- ного развития народа, общества и государства, природных памятников и природно-географических ресурсов, способствующих развитию регионального туризма.

Уникальное местоположение Уральского хребта между двумя основными очагами мировых цивилизаций – Европой и Азией, создавало возможность для постоянного взаимодействия Востока и Запада; разнообразие природно-географических условий Урала, приводило к пестроте культурно-хозяйственных укладов, возникших здесь еще в эпоху неолита и оказавших воздействие на весь дальнейший ход исторических событий.

Петровская индустриализация на несколько столетий превратила Урал в промышленный анклав внутри крестьянской страны (к концу XVIII в. на территории края было 176 железоделательных заводов, а на всей остальной бескрайней территории Российской империи – около двух десятков). Здесь складывается своя горная

141

система управления, формируется особое сословие мастеровых. Специфические черты имела и духовная жизнь края.

Всероссийское и мировое признание Уралу принесли камнерезное и ювелирное искусство, кушвинское и каслинское чугунное художественное литье, суксунские изделия из меди, златоустовская гравюра на стали, нижнетагильская роспись по металлу. Неповторимым архитектурным обликом отличаются уральские города-заводы. Здесь сложился самобытный горнозаводский фольклор. Высокие духовные традиции допетровской Руси, в том числе и привнесенные старообрядцами, оказались вплетены в логику промышленного развития края.

В начале ХХ века формируется представление об Урале как особом географическом пространстве со специфическими формами социальной и культурной жизни.

Объекты историко-культурного наследия Урала являются частью историко-культурного наследия Российской Федерации. Выявленные на территории региона объекты историко-культурного наследия отражают жизнь народов, населявших наш край в разные исторические периоды. Научные данные свидетельствуют, что Урал был освоен еще в ледниковый период. Историческим источником в изучении историко-культурного наследия края этого периода являются археологические памятники, которых на территории региона более 3 тысяч, среди них наиболее древние и известные – археологический комплекс Аркаим, входящий в Страну городов, палеолитическая живопись Игнатиевской и Каповой пещер, некрополи, стоянки древних жителей и многие другие. Значительным памятником средневекового периода является архитектурноархеологический комплекс с мавзолеем Кесене.

С началом освоения Урала русскими строились военные крепости, появились города-заводы. Сохранились фортификационные сооружения на территории бывших крепостей. В XVIII-XIX веках было построено более 50 заводов, многие из них являются памятниками промышленной архитектуры. На Урале сохранились памятники барокко и классицизма, среди которых можно назвать

142

Невьянскую наклонную башню, Строгановские палаты в Усолье, усадьбы Демидовых, Расторгуевых, Малахова и др. Многие памятники истории и культуры связаны с жизнью и деятельностью известных людей – ученых, писателей, государственных и политических деятелей. Большую ценность представляют сохранившиеся памятники деревянного зодчества, музеи под открытым небом. К памятникам архитектуры можно отнести дома заводовладельцев и управляющих предприятиями горных округов, купеческие дома, сохранившиеся в городах Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края.

Особый интерес представляют памятники культовой архитектуры, которых сохранилось свыше 150, многие из которых находятся под охраной государства. Уникальными сооружениями культовой архитектуры являются: Свято-Николаевский мужской монастырь в Верхотурье, Далматов монастырь, Свято-Знаменский Абалакский монастырь, Свято-Троицкий собор в Верхотурье, Знаменский кафедральный собор в Тюмени, Новотихвинский женский монастырь в Екатеринбурге, Храм на крови в Екатеринбурге, церковь Святителя Николая Чудотворца в Кыштыме и многие другие.

Наличие на территории края уникальных ансамблей культовой, промышленной и гражданской архитектуры позволило включить наш регион в число регионов, обладающих обширным исто- рико-культурным наследием, многие города Урала имеют статус исторических городов.

Музыкальный потенциал региона является одним из привлекательных элементов культуры. В некоторых странах музыка выступает как основной фактор привлечения туристов. Известные музыкальные фестивали ежегодно собирают тысячи участников: Ильменский, Бажовский, Камва.

Символами Уральского туристского района стали события и места, связанные с жизнью и деятельностью государственных и культурных деятелей, деятелей науки и техники, писателей: Романовы, Строгановы, Демидовы, Ермак, Дягилев, Бажов, МаминСибиряк, Ершов, Федоров и многие другие.

143

Это уральские народные промыслы и изобразительное искусство, славу которому принесли крепостные мастеровые люди: Худояровы, Юшков, Дощенников, Бушуев и др.

Все это позволяет оптимизировать процесс реализации ООП туристского направления в уральском туристском регионе.

4. Концепт реализации основных образовательных программ туристского профиля в Южно-Уральском государственном университете

Насаждаемая в России политика «выхолащивания» высшего образования привела к тому, что в современных условиях мы переходим от образования «на всю жизнь» с хорошими фундаментальными знаниями, сформированными навыками, закрепленными в умения, к «образованию через всю жизнь» с потребительским статусом знаний, которые сегодня мы призывно называем формируемыми компетенциями.

Теоретические выводы Н.Н. Тулькибаевой и Л.В. Трубайчук [31] позволяют сделать несколько обобщений. Компетентность – это способность (умение) действовать на основе полученных знаний. Компетенция – это мера включенности человека в деятельность. В отличие от знаний, умений и навыков (ЗУНов), предполагающих действие по аналогии с образцом, компетенция предполагает опыт самостоятельной деятельности на основе универсальных знаний. Введение в образовательную среду понятия о компетенциях, а не о знаниях, умениях и навыках – свидетельство того, что наличие знания перестало быть «символическим капиталом». То есть сам факт наличия знаний не задает пространство жизненного пути. Таким образом, новая цель образования – создание условий для приобретения студентами системы компетенций. Компетенции проявляются и формируются в деятельности, и, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны в потоке человеческой жизни, нельзя строго разграничить виды деятельности, следовательно, виды компетенции. Компетентность – это способность человека менять в себе то, что должно цениться как ответ на вызов ситуа-

144

ции с сохранением некоторого ядра, которое включает целостное мировоззрение и систему ценностей.

В условиях компетентностного подхода к профессиональной подготовке бакалавров и магистров туризма сам педагог должен обладать педагогической компетентностью в туристском образовании. Исходя из теории Н.В.Кузьминой в отношении педагогической компетенции как таковой, на основе рассмотренных выше концепций и идей компетентностного подхода под педагогической компетентностюь в туристской сфере мы понимаем совокупность элементов профессионально-педагогической компетентности по содержательным направлениям:

специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины;

методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений, навыков у студентов;

социально-психологическая компетентность в области процессов общения;

дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, способностей, направленности студентов;

аутопсихологическая компетентность в области достоинств

инедостатков собственной деятельности и личности.

Педагогическая компетентность в сфере туристского образования представляет собой меру соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного социально-профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых задач технологических задач и решаемых педагогических проблем. В отличие от термина «квалификация», педагогическая компетентность включает в себя помимо сугубо профессиональных знаний, умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в команде, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию; область полномочий управляющего органа, должность лица; круг вопросов, по которым они обладают правом принятия решений. Зона полномочий педагога «нового образова-

145

ния» устанавливается законодательно-нормативными документами

всфере образования, актами, положениями, инструкциями, уставами образовательного учреждения.

Профессиональная педагогическая компетентность проявляется

вспособности педагога передать студенту определенный объем информации по соответствующей области знаний, сформировать в нем умения в области данного образовательного пространства, закрепить в навыках решения профессиональных задач в соответствии с полученными знаниями и сформированными умениями исходя их реальных условий социокультурного пространства и экономических условий туристского региона, успех которой проявляется

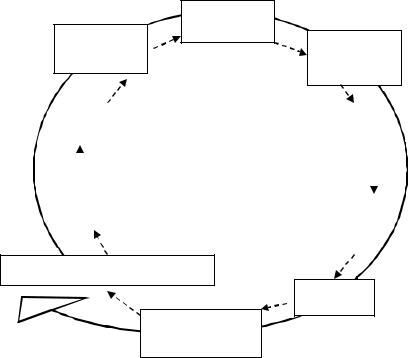

ввостребованности соответствующих образовательных программ. Все это позволяет нам представить процесс разработки и реали-

зации образовательных услуг туристского и социокультурного профиля как технологический цикл формирования ассортимента образовательных услуг основной образовательной программы (рис. 5).

146

4. Решение о |

специализации и |

диверсификации |

образовательных услуг |

5. Предложение о |

|

содержании новых |

|

образовательных |

|

программ |

6. Специфика для |

|

|

|

новых и улучшение |

|

существующих |

|

образовательных |

|

программ |

|

3. Оценка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

образовательных |

|

|

|

|

7. Изучение возможностей |

|||||

программ с позиций |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

внедрения новых или |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

потребителя |

|

|

АССОРТИМЕНТ |

|

|

усовершенствования |

|||

|

|

|

|

|

|

|

существующих |

|||

|

|

|

|

|

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

образовательных программ |

||||

|

|

|

|

|

УСЛУГ |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ОСНОВНОЙ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЙ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Оценка аналогов |

|

ПРОГРАММЫ |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

образовательных |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

программ |

|

|

|

|

8. Апробация |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

(мониторинг) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

образовательных |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

услуг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Определение текущих и перспективных потребностей потребительского рынка услуг

9. Разработка методических рекомендаций

10 Оценка и пересмотр ассортимента предлагаемых и

реализованных образовательных программ и услуг

Рис. 5. Технология формирования ассортимента образовательных услуг основной образовательной программы

При реализации ООП в учебном процессе мы выделяем четыре узловые функции: сообщение учебной информации (знаний); формирование и совершенствование профессиональных умений и навыков; активизация освоения передового опыта; контроль результатов формирования компетенций. Основой оптимизации образовательного процесса мы выбрали квазипрофессиональный подход, обеспечивающий оптимальное соотношение теоретической и практической профессиональной подготовки и обуславливает технологию организации учебного процесса на основе выездных интерактивных занятий практико-ориентированной направленности (табл. 5.).

147

Т а б л и ц а 5

Педагогические инновации в организации учебного процесса с позиций квазипрофессионального подхода

|

Организаци- |

Инновационный подход к организации учебного |

||

|

процесса |

|||

Функция учебно- |

онные фор- |

|||

|

|

|||

го процесса |

мы учебного |

|

|

|

Функционально- |

|

|||

|

|

Результативный блок |

||

|

процесса |

технологический блок |

||

|

|

|||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Сообщение учеб- |

Лекция |

Обучающие экскурсии и |

Знания о туристском |

|

ной информации |

|

программы по время |

потенциале региона, |

|

|

|

ВИЗ |

методика экскурсион- |

|

|

|

|

ной деятельности |

|

|

|

|

|

|

Формирование и |

Семинар |

Участие в технологиче- |

Этапно- |

|

совершенствова- |

|

ском процессе создания |

содержательное осво- |

|

ние профессио- |

|

тура |

ение технологий ту- |

|

нальных умений |

|

|

ристского проектиро- |

|

и навыков |

|

|

вания |

|

|

|

|

|

|

Активизация |

Практика |

Взаимодействие во вре- |

Клиент- |

|

освоения передо- |

|

мя ВИЗ с профессио- |

ориентированные тех- |

|

вого опыта |

|

нальными поставщика- |

нологии |

|

|

|

ми услуг (питания, раз- |

|

|

|

|

мещения, экскурсион- |

|

|

|

|

ных программ и т.д.) |

|

|

|

|

|

|

|

Контроль резуль- |

Экзамен |

Отчетная конференция |

УНИРС |

|

татов обучения |

Зачет |

Групповой отчет о ВИЗ |

|

|

|

Курсовая |

|

|

|

|

работа |

|

|

|

|

|

|

|

|

Выездные интерактивные занятия – это активная форма теоретических и практических занятий, позволяющая реализовать про- фессионально-практические навыки, базирующиеся на знаниях теоретического лекционного материала, осуществляемой самостоятельной работе студентов и клиенториентированных технологиях.

Суть выездного интерактивного занятия состоит в том, что менеджмент туроперейтинга осуществляется студентами старших и выпускных курсов в рамках учебного курса «Инновации в туризме» или в период преддипломной практики и в ходе подготовки выпускной квалификационной работы как социокультурного

148

проекта, где дипломник самостоятельно выбирает регион учебного тура, изучает спрос на данное направление и непосредственно осуществляет организацию и реализацию учебного практик-тура. Студенты более низкого курса являются «помощниками» менеджера виртуальной турфирмы, т.е. дипломника, где в рамках дисциплин «География туризма и отдыха» изучают туристскорекреационный потенциал региона, составляют «нитку» маршрута, участвуют в технологическом процессе создания тура и т.д. Студенты младших (первого и второго) курсов являются потенциальными потребителями обучающих программ, т.е. «клиентами» «турфирмы», где в рамках дисциплин «География», «Краеведение», «Историко-культурное наследие региона», «Туристское ресурсоведение», «Организация обслуживания» знакомятся с сервисными основами будущей профессии, а также изучают турист- ско-рекреационный потенциал Уральского региона. Таким образом, в учебном цикле осуществляется многофункциональная деятельность своеобразной виртуальной турфирмы, и все действия студентов – это определенные роли в деловой и ролевой игре «Культурно-познавательный учебный тур». При этом в действие вовлекаются одновременно студенты всех курсов.

Выездные интерактивные занятия характеризуются: высокой степенью включенности обучаемых в процесс обучения; «вынужденной активностью» – принудительной активизацией мышления и деятельности обучающегося; повышенной эмоциональной включенностью обучаемых и творческим характером занятий; обязательностью непосредственного взаимодействия обучаемых между собой, а также с преподавателем; коллективным форсированием усилий, интенсификацией процесса обучения.

Выездные интерактивные занятия отражают суть будущей профессии, формируют профессиональные качества работника туриндустрии, являются своеобразным полигоном, на котором студенты могут отрабатывать профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным. Анализ успехов и ошибок студентов, проводимых на отчетных конференциях после выездного интерактивного занятия, снижает вероятность их повторения в реальной действительности, способствует сокращению срока адап-

149

тации выпускника к полноценному выполнению профессиональной деятельности, т.е. повышает сформированность профессиональных компетенций бакалавров и магистров туризма.

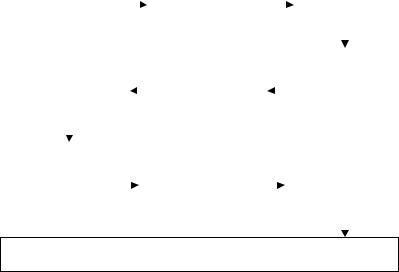

Эффективное формирование профессиональных компетенций у бакалавров и магистров туризма обеспечивается реализацией практи- ко-ориентированных моделей в образовательном процессе (рис. 6, 7).

|

1 этап. Сбор и анализ |

|

|

|

2 этап. Выступление. Защита |

|

|

3 этап. Выбор |

|

||||

|

информации по туристским |

|

|

|

экскурсионных объектов |

|

|

функциональной роли |

|

||||

|

ресурсам и экскурсионным |

|

|

|

внутри группы |

|

|

на маршруте |

|

||||

|

объектам |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 этап. Подготовка к |

|

|

|

5 этап. Подготовка |

|

|

|

|

4 этап. Разработка |

|

||

|

|

|

|

документации, атрибутов и |

|

|

|

|

должностных инструкций |

|

|||

|

выполнению функциональных |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

аксессуаров для выполнения |

|

|

|

|

менеджерами, разработка |

|

|||

|

обязанностей (ролей), репетиция |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

функциональных |

|

|

|

|

сценариев аниматорами |

|

|||

|

анимационных программ |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

обязанностей |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 этап. Работа с |

|

|

|

8 этап. Выполнение |

|

|

|

|

9 этап. Оценка качества |

|

||

|

дипломниками по |

|

|

|

функциональных |

|

|

|

выполняемых функций на |

|

|||

|

подготовке тура, |

|

|

|

обязанностей на маршруте, |

|

|

|

|

маршруте (силами |

|

||

|

выполнение поручений |

|

|

|

клиенториентированные |

|

|

|

|

студентов -клиентов) |

|

||

|

дипломников |

|

|

|

технологии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 этап. Подготовка отчета и презентации по ВИЗ и выполняемым функциям мене джера туризма

Рис.6 Технологическая модель проведения практических занятий по дисциплине «Основы туризма»

150