Донецкая Э.Г.-А., Зрячкин Н.И. Инфектология

.pdf––– 6. Новые инфекции –––

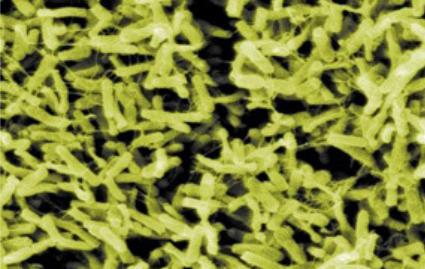

Морфология. Клетки нокардий представлены вегетативными гифами, прямыми или изогнутыми,часто ветвящимися. Молодые культуры имеют хорошо развитый мицелий, диаметр нитей мицелия составляет 0,3–1,3 мкм. Старые культуры образуют многочисленные нити.

Культура относительно кислотоустойчива, окрашивается по методу Циля – Нильсена. Окраска по Граму варьирует. Молодая культура в патологическом материале может быть представлена Гр(+) короткими, ветвящимися нитями, в старых культурах Гр(–) элементами. Нокардии капсул не имеют, друз не образуют. Неподвижны.

Антигенные свойства: белки (туберкулопротеины). Культуральные свойства. Возбудитель нетребователен к питатель-

ным средам, хорошо растет на мясопептонном агаре (МПА), среде Сабуро. На плотной среде через 48–72 часа образуются мелкие, влажные колонии. Через 72 часа поверхность колоний делается исчерченной, приподнятой, с фестончатыми краями. Колонии пигментированные – от кремового до красного цвета.

Поформемицелияивремениегодиссоциациивыделяюттригруппы: 1-я группа – мицелий ограниченный, не образует конидий, диссоциирует через 12–14 часов инкубации. Колонии мягкие, пастообразные,

слизистые.

2-я группа – мицелий ограниченный, не образует конидий, диссоциируетчерез20часовинкубации.Колониивэтойгруппепастообразные, маслянистые.

3-я группа – мицелий обильный с редкими конидиями. Колонии сухие, кожистые.

В табл. 8 отражены биохимичесие свойства нокардий.

|

Биохимические свойства нокардий |

Таблица 8 |

||||

|

|

|

||||

Вид |

Разложе- |

Разложе- |

Разложе- |

Образова- |

|

Образо- |

|

ние |

ние |

ние |

ние |

|

вание |

|

казеина |

эскулина |

тесто- |

фосфатазы |

|

уреазы |

|

|

|

стерона |

|

|

|

N. amarae |

– |

+ |

– |

– |

|

+ |

N. asteroides |

– |

+ |

+ |

+ |

|

+ |

N. brasiliensis |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

+ |

N. farcinica |

– |

+ |

+ |

+ |

|

+ |

–– 131 ––

––– Инфектология –––

Факторы патогенности: белковые и полисахаридные компоненты клеточной стенки;миколовая кислота.

Резистентность. Возбудители широко распространены в почве и на различных органических субстратах. Устойчивы к действию факторов окружающей среды.

Эпидемиология:

а) резервуар и источникинфекции – почва; б) пути передачи:

–воздушный,

–контактный (через поврежденную кожу);

в) восприимчивый коллектив: болеют люди любого возраста; группа риска – люди с иммунодефицитом.

Этиопатогенез. Входными воротами возбудителя является слизистая оболочка дыхательных путей, кишечника, конъюнктивы глаза, а также раны.

При поражении легких возбудитель поглощается альвеолярными макрофагами, вместе с ними проникает в цитоплазму, где сохраняет свою жизнеспособность. Циркуляция возбудителя индуцирует воспалительнуюреакцию,чтоприводиткформированиюсливныхабсцессов

игранулем.

Впатологический процесс вовлекаются мягкие ткани грудной клетки,органысредостения.Наиболеевосприимчивыбольныесиммунодефицитом, реципиенты органов и тканей и больные лейкемией. При поражении легкого в его паренхиме формируются множественные сливные абсцессы и гранулемы.

Клинические проявления. Основная клиническая форма – легочная, которая развивается постепенно. Сначала появляются слабость, недомогание, затем ночное потоотделение, повышение температуры до субфебрильных цифр. Начинают беспокоить сухой кашель, переходящий во влажный с гнойной мокротой и прожилками крови. Температура повышается до 38,5–40 0С; беспокоят озноб, чувство жара, потливость. Состояние и самочувствие больного ухудшаются: больной слабеет, аппетит отсутствует, беспокоят головная боль и бессонница, больной худеет. Кашель усиливается, с обильной мокротой и примесью крови. При вовлечении в воспалительный процесс плевры появляются боли в грудной клетке, усиливающиеся при вдохе, выслушивается шум трения плевры.

––132 ––

––– 6. Новые инфекции –––

Генерализованная форма является продолжением развития легочной формы с образованием в других органах многочисленных вторичных гнойных очагов – абсцессов.

Микробиологическая диагностика:

–материалом для исследования являются мокрота, гной, биоптаты тканей;

–методы исследования: бактериоскопия с целью обнаружения в исследуемом материале несептированных гиф; бактериологическое исследование.

6.1.6.Микробиология инфекционных поражений,

вызванных бактериями рода кампилобактер

Кампилобактериоз – зоонозная бактериальная инфекция с фекаль- но-оральным механизмом передачи и преимущественным поражением пищеварительного тракта.

Кампилобактеры вызывают помимо поражения желудочно-кишеч- ного тракта различные внекишечные формы, а также обусловливают поражения плода и новорожденного.

Возбудитель – семейство Camphylobacteriaceae (Camphylobacter jejuni, Camphylobacter coli, Camphylobacter fetus) (рис. 5).

Рис. 5. Campylobacter fetus (https://www.studyblue.com/notes/note/n/ campylobacter-other-gram-negative-curved-bacteria/deck/17451396)

–– 133 ––

––– Инфектология –––

Морфология. Гр(–)-бактерии, извитой формы (форма запятой). При микроскопии мазков из патологического материала располагаются попарно,напоминая«летящуючайку».Подвижны,имеютодинжгутик. Спор и капсул не образуют. При длительном культивировании образуют кокковидные формы.

Антигенные свойства: поверхностный антиген – липополисахаридный О-антиген, жгутиковый антиген – общий для всех сероваров.

Культуральные свойства. На жидкой питательной среде через 48–72 часа появляется равномерное помутнение с осадком. На полужидком агаре образуют дисковидную зону роста, утопленную в среду.

На твердой питательной среде образуют колонии, бесцветные, 1-го типа, и колонии 2-го типа – мелкие, круглые с ровным краем, гладкие, блестящие, возвышающиеся над средой.

В табл. 9 представлены биохимические свойства кампилобактерий.

Биохимические свойства кампилобактерий |

Таблица 9 |

|||

|

||||

Бактерии |

Каталаза |

Нитрат |

Уреаза |

Гиппурат |

|

|

редуксидаза |

|

|

Camphylobacter jejuni |

+ |

+ |

– |

+ |

Camphylobacter coli |

+ |

+ |

– |

– |

Camphylobacter fetus |

+ |

+ |

– |

– |

Факторы патогенности: эндотоксин, продукция холероподобного энтеротоксина и цитотоксина.

Резистентность. Микроорганизмы чувствительны к факторам внешней среды, к нагреванию и дезинфекции.

Эпидемиология:

а)источникинфекции–сельскохозяйственныеживотные;домашняя птица, редко – человек;

б) пути передачи:

–контактно-бытовой;

–алиментарный;

–водный;

–половой;

в) восприимчивый коллектив – взрослые и дети, естественная восприимчивость высокая.

–– 134 ––

––– 6. Новые инфекции –––

Этиопатогенез. С помощью жгутиков микроорганизмы проникают через слой слизи и двигаются вдоль эпителия тонкой кишки, прикрепляясь к нему. Это вызывает развитие воспаления, отек и образование эрозий слизистой оболочки.

В результате гибели возбудителей выделяется термостабильный энтеротоксин.Симптомокомплексгастроэнтеритаразвиваетсяврезультате действия энтеротоксина и цитотоксина.

Клинические проявления:

–инкубационный период 2–3 дня;

–начало заболевания острое;

–повышение температуры, интоксикация;

–развиваются диспептические расстройства – диарея, рвота;

–появления эрозивных и язвенных поражений кишечника.

Микробиологическая диагностика:

1)материал для исследования: фекалии, рвотные массы, промывные воды желудка;

2)методы исследования

–бактериологическое исследование;

–серологическая диагностика (РИФ, РПГА).

–иммуноиндикация (ИФА);

–молекулярно-генетический метод (ПЦР).

6.1.7. Микробиология инфекционных поражений, вызванных бактериями рода Helicobacter

Хеликобактериоз – инфекционное заболевание, которое клиническипроявляетсягастритом,гастродуоденитом(острымихроническим), а также язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Возбудитель – бактерии Helicobacter pylori, относятся к роду

Helicobacter, семейству Helicobacteriaceae (рис. 6).

Морфология: мелкие, Гр(–), слегка изогнутые палочки, обладающие 4–6 жгутиками. Спор не образуют. Подвижны, лофотрихи.

Антигенные свойства: О-антиген, Н-антиген; поверхностные белковые антигены. Антигенной специфичностью обладают: каталаза, супероксидаза, дисмутаза.

–– 135 ––

––– Инфектология –––

Рис. 6. Helicobacter pylori (https://gastrocenter.pro/)

Культуральные свойства. Требовательны к питательным средам, растутнасредесдобавлениемлошадинойилиэмбриональнойтелячьей сыворотки, крахмала и гидролизата белков. Хорошо растут на шоколадном агаре, образуя через 2–6 суток колонии. При росте на кровяном агаре отмечается слабый L-гемолиз.

В табл. 10 даны биохимические свойства хеликобактерий.

Таблица 10

Биохимические свойства хеликобактерий

Субстрат |

H. pylori |

Каталаза |

+ |

Нитратредуктаза |

– |

Уреаза |

+ |

Щелочная фосфотаза |

+ |

Гиппурат |

– |

Факторы патогенности: жгутики; уреаза; протеиновый цитотоксин, который вызывает вакуолизацию эпителиальных клеток; протеиназа; липаза; гемолизин; белок теплового шока.

Резистентность. Helicobacter pylori обладает способностью формировать биопленки, которые обусловливают невосприимчивость бакте-

–– 136 ––

––– 6. Новые инфекции –––

рии к антибиотикотерапии и защищают клетки бактерий от иммунного ответа хозяина.

Микроорганизмы чувствительны к факторам внешней среды, нагреванию и дезинфекционным средстам. При замораживании до –20 0С сохраняют жизнеспособность.

Эпидемиология:

а) источник инфекции – больной человек; б) пути передачи:

–контактно-бытовой;

–алиментарный;

–водный;

–артифициальный (при гастроскопии);

в) восприимчивый коллектив – взрослые и дети.

Этиопатогенез. Возбудитель проникает в просвет желудка, размножается и вызывает воспалительную реакцию в слизистой желудка и 12-перстной кишки с образованием микроабсцессов. Интенсивность изменений в желудке и 12-перстной кишке коррелирует с вирулентностью и массивностью обсеменения тканей возбудителем. Закрепившись на поверхности слизистого слоя, бактерии вырабатывают уреазу, благодаря чему в слизистой оболочке и слое защитной слизи вблизи бактерий увеличивается концентрация аммиака и повышается рН. Процесс завершаетсяразрушениемслизистогослоя.Липополисахаридыклеточнойстенки стимулируютпроцессымиграциинейтрофилов.Всеперечисленныепроцессы лежат в основе перехода воспаления в острую фазу. Helicobacter pylori чаще всего локализуется в области межклеточных ходов.

Язвы обычно появляются в антральном отделе желудка и в 12-пер- стной кишке. Края язв, как правило, отечны, дно выстлано фибрином. Они могут осложняться перфорацией с кровотечением. Если язва достигает серозной оболочки, последняя уплотняется, сморщивается, что приводит к развитию перигастрита или перидуоденита.

Клинические проявления. Клинические проявления зависят от локализации и распространенности воспалительного процесса или язвы:

–при антральном гастрите и антродуодените заболевание протекает по язвенноподобному типу;

–при фундальном гастрите – по гастритоподобному варианту;

–при кардиальных и субкардиальных язвах желудка отмечаются голодные боли и диспептические явления;

–при локализации язвы в двенадцатиперстной кишке характерны ночные голодные боли.

––137 ––

––– Инфектология –––

Микробиологическая диагностика:

1)материал для исследования: биопсийный материал желудка и 12-перстной кишки, кровь;

2)методы исследования:

–бактериоскопическоеибактериологическоеисследованиебиоптата,

–молекулярно-генетическая диагностика – ПЦР,

–серологическая диагностика,

–определение антигена хеликобактера в кале методом ПЦР,

–дыхательный тест.

6.1.8. Микробиология инфекционных пораженений, вызванных бактериями Clostridium difficile

Клостридиоз–заболевание,вызываемоеClostridiumdifficile,основ- ным возбудителем нозокомиальных кишечных инфекций – энтеритов, колитов, псевдомембранозных колитов, возникновение которых связано с неадекватным приемом антибиотиков.

Возбудитель – C. difficile относится к роду Clostridium, семейству Clostridiaceae (рис. 7).

Рис. 7. Clostridium difficile (http://www.gastroscan.ru/handbook/118/3309 )

–– 138 ––

––– 6. Новые инфекции –––

Морфология:длинные,Гр(+)-палочки;имеютжгутики;редковстре- чаютсякапсульныевиды;образуютовальныесубтерминальнорасположенные эндоспоры.

Антигенные свойства изучены недостаточно.

Культуральные свойства. Строгие анаэробы, хорошо растут на жидких средах Китта – Тароцци, вызывая помутнение среды.

В табл. 11 представлены биохимические свойства Clostridium difficile.

|

Таблица 11 |

Биохимические свойства Clostridium difficile |

|

Субстрат |

Clostridium difficile |

Лецитиназа |

– |

Липаза |

– |

Желатиназа |

+ |

Индол |

– |

Глюкоза |

+ |

Мальтоза |

– |

Лактоза |

– |

Сахароза |

– |

Факторы патогенности:

1.Экзотоксин А (энтеротоксин) – оказывает диареегенное и летальное действия, стимулирует выработку гуанилатциклазы.

2.Экзотоксин В (цитотоксин) – оказывает летальное действие. Гены, кодирующие токсины А и В (tcaA, tcdB), характеризуются вы-

сокойгомологиейирасположенынаостровепатогенностивхромосоме C.difficileвместесгенамиtcdC,tcdD,tcdE,регулирующимисинтезтоксических молекул и выход их из микроорганизмов.

3.«Бинарный токсин» CDT.Бинарный токсин CDT состоит из двух отдельных субъединиц CT-Aи CT-B.

4.Поверхностные структуры белковой природы, необходимые для прикрепления бактерий к эпителиоцитам стенки кишечника.

Резистентность. Споры обладают высокой устойчивостью к факто-

рам окружающей среды.

Эпидемиология:

а) источники инфекции: больной человек, бактерионоситель; б) пути передачи:

– эндогенный (активация эндогенной инфекции);

–– 139 ––

–––Инфектология –––

–контактный (через предметы обихода);

–водный;

–алиментарный;

в) восприимчивый коллектив:

–дети и взрослые – носители токсигенных штаммов клостридий, получающие антибиотики широкого спектра действия;

–пациенты, получающие противоопухолевые препараты;

–новорожденные в родильных домах (заражение возможно от медицинского персонала).

Этиопатогенез. Инфекция возникает на фоне нерациональной антибиотикотерапии, вызывая развитие псевдомембранозного энтероколита.

Под воздействием повреждающих факторов происходит резкое изменениекачественногоиколичественногосоставамикрофлорыкишечника, подавляется жизнедеятельность лактобактерий, бифидобактерий, неспорогенных анаэробов, которые являются антагонистами C. difficile. Все это создает в кишечнике селективноепреимущество C. difficile. Происходит массивная колонизация кишечника штаммами этого возбудителя.

На фоне сниженной колонизационной резистентности кишечника C. difficile начинают бурно размножаться и усиленно выделять экзотоксин, что приводит к развитию фолликулярно-язвенных, геморрагических и некротизирующих энтероколитов.

Токсины А и В запускают цепь патологических процессов, приводящих к развитию симптомокомплекса энтероклостридиоза дифициле.

Действие токсинов провоцирует повреждение колоноцитов слизистой оболочки кишечника, вследствии чего повышается секреция жидкости в просвет кишечника, возникает местная воспалительная реакция, развивается диарея, нарушается трофика кишечного эпителия, происходят его некротические изменения.

Обнаруживаются патологические изменения кишечной стенки: отмечаются отдельные эрозивные участки, покрытые фибринозной пленкой. Участки способны сливаться друг с другом и образовывать сплошную «псевдомембрану», которая закрывает всю внутреннюю поверхность кишечной стенки.

Клинические проявления.

Поклиническойсимптоматикевыделяютследующиеформыэнтероклостридиозов диффициле:

–энтеродиффицилезную диарею;

–энтеродиффицилезный колит;

–псевдомембранозный колит.

–– 140 ––