- •1. Вступительная лекция к курсу факультетской педиатрии........ 5

- •28 Марта 1963 г.

- •I. Вступительная лекция к курсу факультетской педиатрии

- •2. Лекция о простой диспепсии

- •2 М. С. Маслов 33.

- •I стадия

- •II стадия

- •1. Сцеженное грудное молоко по 10 мл 10 раз и морковная смесь но 20 мл 5—б раз в сутки

- •4. Лекция о колите

- •I степени

- •II степени

- •III степени

- •6. Вторая лекция о дистрофиях

- •6 Атаманы Альоомицин * //

- •7. Лекция об анемиях

- •8. Лекция о лейкозах

- •9. Первая лекция о врожденных пороках сердца

- •1 В настоящее время принято считать, что сброс крови слева направо происходит не только при систоле, но и во время диастолы.

- •2 В последнее время проведение обычной ангиокардиографии при незаращенин боталлова протока считается нецелесообразным; лучше — зондирование и селективная ангиокардиография.

- •1 Без особой надобности к аортографии, являющейся опасным методом исследования, прибегать не следует,

- •10. Вторая лекция о врожденных пороках сердца

- •11. Лекция о ревматическом пороке сердца

- •12. Лекция о декомпенсации сердечной деятельности

- •13. Лекция о катаральной пневмонии

- •6 М. С. Маслов 161

- •1 В настоящее

- •14. Лекция о лобарной пневмонии

- •15. Лекция о хронической пневмонии

- •7 М, с. Маслов

- •16. Лекция о плевритах

- •17. Лекция об эпидемическом гепатите

- •18. Лекция о холецистите

2. Лекция о простой диспепсии

Лена 3 месяца 20 дней от роду, поступила в клинику 25/II 1956 г. с жалобами матери на учащенный, жидкий стул желто-зеленого цвета со слизью и белыми комочками, срыгивания, остановку в весе и общую вялость.

Начало настоящего заболевания мать связывает с введением в диету прикорма в виде манной каши. Мать приготовила кашу на смесч № 3 с рисовым отваром и дала сразу 100 г. К вечеру того же дня и на следующий день появился жидкий стул с белыми комочками и однократная рвота. Вызванный врач назначил чайную диету на 8 ч, а затем 7 кормлений в сутки по 120 г «а прием (50 мл грудного молока и 70 мл рисового отвара) и синтомицин. Мать лечение проводила нерегулярно, и стул стал еще более частым, появилась слизь, зеленая окраска, ребенок стал беспокойным, а затем вялым. В связи с этим ребенок был направлен в клинику.

Из анамнеза мы узнали, что ребенок от молодых здоровых родителей. Материально-бытовые условия вполне удовлетворительные. Семья из 5 человек, занимает отдельную квартиру в пригороде, комнаты сухие, светлые, теплые. Ребенок снабжен всем необходимым и окружен заботой, вниманием и правильным уходом.

Девочка от второй беременности, родилась в срок, с весом 3120 г, сразу з'акричала, но грудь взяла лишь на 2-е сутки. Выписалась из роддома на 8-й день, с весом 2990 г. Пуповина отпала на 12-й день, ранка не гноилась.

Вскармливалась грудью матери 7 раз в сутки. Когда ребенку был 1 месяц, мать заболела маститом, уменьшилось количество грудного молока, затормозились прибавки ребенка в весе, и к 2 месяцам девочка весила 3800 г. Мать стала докармливать ее смесью № 3 на рисовом отваре по 70—80 г к каждому грудному кормлению. Ребенок вскоре перестал брать грудь, и мать с 3 месяцев стала сцеживать грудное молоко и кормила ребенка 7 раз в сутки по 130 г на прием (50 мл грудного молока и 80 мл смеси № 3). Ребенок после этого стал хорошо прибавлять в весе. С З'/г месяцев мать решила ребенку ввести прикорм в виде каши.

Ребенок стал держать головку с 172-месячного возраста, поворачиваться со спины на живот с 3 месяцев; охотно берет игрушки, улыбается при виде матери.

В возрасте 2'/г месяцев у ребенка были на «оже гнойнички, по поводу которых он лечился в кожной клинике.

Ребенок был прежде спокойным. В течение последнего месяца он стал беспокойным, трет головой о подушку, появилась усиленная потливость.

При осмотре ребенка в день поступления в клинику он выглядел спокойным. Кожные покровы бледные. Подкожный жировой слой развит недостаточно, особенно в области живота и груди. Тургор тканей понижен, тонус мышц нормальный. На головке имеются рубчики после фурункулеза. Большой родничок открыт на 2x3 см, края его плотные. Размягчения затылочной кости нет, но затылок потлив и слегка облысел. Лимфатические узлы мелкие на шее и в подмышечной области. Костная система без изменений. Слизистая рта чистая, розовая.

Границы сердца в пределах возрастной нормы. Тоны сердца чистые, пульс ритмичен, 120 в 1 мин, удовлетворительного наполнения и напряжения. При перкуссии легких ясный легочный звук. Дыхание чистое, хрипов не выслушивается. Число дыханий 36 в 1 мин.

Живот слегка вздут и слегка распластан в боковых отделах, мягкий, безболезненный при пальпации. Печень выходит из-под реберной дуги на 1,5 см. Селезенка не прощупывается. Дермографизм красный, нестойкий. Рефлексы нормальные.

В моче патологических изменений не отмечается.

Стул 8 раз в сутки, неоформленный, зелено-желтого цвета с белыми комочками, кислого запаха. Под микроскопом определяется слизь, детрит, наличие нейтрального жира ( + + ), расщепленного легкоплавкого ( + + ) и тугоплавкого ( + ). Дизентерийных микробов при 3-кратном исследовании не обнаружено. В кале преобладают кокковая флора и палочки.

Анализ крови: НЬ 56%, эр. 3 940 000, л. 7700, лимф. 70,5%, н. 15%, мон. 9%, э. 5%, плазматических клеток 0,5%;' РОЭ 9 мм в час.

В крови обнаружено 10,5 мг% Са и 4,6 мг% Р. При пробе на гидро-фильность рассасывание физиологического раствора произошло через 37 мин.

При рентгеноскопии органы грудной клетки оказались без видимых изменений. На рентгенограмме левой ручки и левой ножки определяется нерезкий остеопороз.

При осмотре оториноларингологом патологических изменений не обнаружено.

Вес ребенка — 4500 г, рост — 58 см, индекс Чулицкой—1,5.

Ведущими симптомами у нашего ребенка являются желудочно-кишечные, указывающие на нарушения процесса пищеварения. Весь комплекс жалоб укладывается полностью в картину острой диспепсии. Учащение стула, появление зеленой окраски, слизи и белых комочков указывало на извращение хода нормального пищеварительного процесса с накоплением ненормальных продуктов в желудке и в кишечнике, от которых ребенок освобождался рвотой и поносом. Наличие же у ребенка повышенной потливости и облысение затылка могли говорить о параллельно развивающемся, но еще не успевшем себя выявить рахите.

Диагностика диспепсии всегда относительно легка. Острый колит и дизентерия исключаются характером стула, отсутствием тенезмов и на основании 3-кратных отрицательных посевов на дизентерию. Нам нужно разобраться в этиологии диспепсии у нашей девочки. Она отчетливо выявляется из анамнеза и связана с дачей сразу больших количеств каши, с которой ребенок не смог справиться и реагировал диспепсией. В 3-месячном возрасте желудок еще не подготовлен к перевариванию полисахаридов и давать кашу еще рано. Если уж давать ее, то постепенно приучать к ней, давая сперва малыми порциями. Надо, кроме того, учесть, что ребенок поступил в состоянии легкой дистрофии I степени весом в 4500 г (вместо 5000 г), а у таких детей имеется вообще

пониженная ферментативная активность соков желудка и поджелудочной железы и пониженная толерантность кишечника к пище. Это явилось предрасполагающим моментом к развитию диспепсии. Вызвавшим же диспепсию надо считать алиментарный фактор — перекорм кашей.

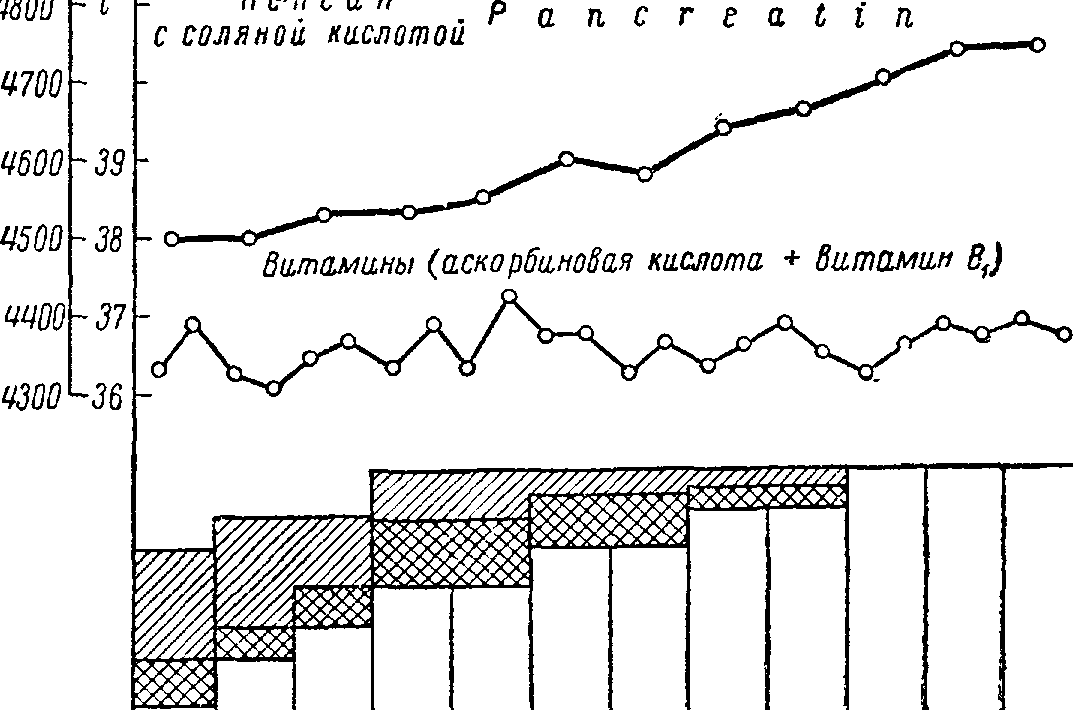

Постараемся разобраться более подробно в этиологии и патогенезе острой диспепсии. Из курса пропедевтики детских болезней вы знаете, что желудочно-кишечный тракт ребенка грудного возраста отличается тем, что в функциональном отношении он является еще не вполне совершенным. Ребенок первых месяцев жизни выделяет желудочный сок и малой кислотности, и невысокой ферментативной активности, в силу чего он относительно хорошо приспособлен к перевариванию грудного молока, но обладает еще недостаточными резервными возможностями для переваривания чужеродного молока. Как вы помните, из месяца в месяц активность желудочного сока нарастает и только к концу первого года жизни желудок способен выделять сок и достаточной кислотности, и высокой ферментативной активности для переваривания сложной пищи. Об этом наглядно свидетельствует демонстрируемая диаграмма нарастания силы желудочного сока за первый год, составленная по данным работ нашей клиники, (табл. 1).

Таблица 1

Нарастание ферментов крови и желудочного сока у здоровых детей на первом году жизни, по данным кафедры

|

Возраст |

Вес (г) |

Кровь |

|

Желудочный |

сок |

| ||||

|

амилаза |

каталаза |

липаза |

общая кислотность |

свободная НО |

пепсин |

лабфер-мент |

липаза | |||

|

(усл. ед.) |

(в мл NaOH) |

(усл. ед.) | ||||||||

|

1 |

|

3300 |

100 |

6,2 |

9 |

4,2 |

0,8 |

2 |

64 |

8,8 10,4 |

|

2 |

|

4550 |

250 |

7,2 |

16 |

4,0 |

0,7 |

2 |

64 | |

|

3 |

|

5210 |

250 |

7,1 |

24 |

5,1 |

1,3 |

8 |

32 |

15,7 |

|

4 |

|

5920 |

250 |

6,5 |

28 |

4,6 |

1,6 |

4 |

128 |

21,2 |

|

5 |

|

6140 |

400 |

7,6 |

30 |

4,6 8,8 |

1,3 |

8 |

128 |

23,4 |

|

6 |

|

6760 |

250 |

8,0 |

32 |

2,1 |

4 |

128 |

24,6 | |

|

8 |

|

7860 |

400 |

8,1 |

24 |

10,3 |

4,4 |

16 |

256 |

24,6 |

|

10 |

|

9100 |

400 |

7,8 |

28 |

10,8 |

3,6 |

16 |

256 |

31,6 |

|

12 |

|

9300 |

400 |

8,2 |

26 |

11,6 |

4,8 |

16 |

256 |

32,6 |

Несколько меньшими резервными возможностями в смысле количества и качества сока обладает и поджелудочная железа. Далее вам известно, что слизистая кишечника отличается богатством кровеносных сосудов, большей нежностью, более легкой ранимостью и повышенной проницаемостью. В общем можно сказать, что кишечник грудного ребенка в основном хорошо приспособлен для переваривания женского молока, но он обладает меньшими возможностями для переваривания чужеродной пищи и полисахаридов, хотя может к ней приспособиться при определенных условиях и в более ранние сроки. Все это обусловливает известное предрасположение ребенка к расстройствам желудочно-кишечного тракта, частоту и легкость возникновения функциональных расстройств. Наличие у ребенка аномалий конституции и хронического расстройства питания усиливает это предрасположение.

Какие факторы могут обусловить возникновение желудочно-кишечных расстройств на фоне подобной предрасположенности?

При чисто грудном вскармливании наиболее частой причиной их возникновения является перекорм ребенка. Вредным оказывается как

чересчур обильное кормление при нормальном их числе, так и чересчур частые кормления. Ребенок может справиться с некоторым избытком пищи, но длительное перенапряжение клеток желудочно-кишечного тракта может привести и к вредным последствиям. Вполне понятно, что при искусственном и смешанном вскармливании причин для возникновения функциональных расстройств гораздо больше. Ребенок может приспособиться к перевариванию чужеродной пищи (молока) и полисахаридов, если их постепенно вводить в диету. Быстрый переход на искусственное вскармливание и быстрое назначение даже нормально составленных смесей или каш также могут обусловить острое функциональное расстройство в силу перенапряжения клеток и истощения их резервных сил. Следует помнить, что чужеродная пища требует более длительного пребывания в желудке и нужно не увеличение, а уменьшение числа кормлений. Но еще более частой причиной диспепсии является кормление детей нецелесообразной по составу пищей. Весь пищеварительный тракт ребенка приспособлен для переваривания пищи определенного состава, т. е. полноценных белков, жиров и моно- и дисахаридов в пропорциях, соответствующих грудному молоку. Напоминаю вам, что в желудке детей первых месяцев жизни еще нет условий для полного переваривания чужеродных белков, а в дуоденальном отрезке кишечника — для переваривания полисахаридов. Поэтому вполне понятно, что как слишком богатая чужеродными белками пища, так и преждевременное введение в диету полисахаридов в виде каши, мучнистых смесей могут также вызвать перенапряжение клеток желудочно-кишечного тракта и обусловить развитие функциональной недостаточности. Нарушение корреляции пищевых ингредиентов в виде слишком резкого преобладания жирового компонента также может обусловить расстройство нормального хода пищеварительного процесса. Таковы факторы чисто алиментарного порядка, которые могут являться причиной возникновения диспепсии.

Другой причиной, обусловливающей возникновение диспептических расстройств, является внесение инфекционного начала в желудок ребенка или вместе с пищей, или с предметами ухода (соской, игрушками и т. п.). Это имеет место при искусственном вскармливании, когда в силу неправильного хранения бутылочек с молоком или несоблюдения правил гигиены наступает загрязнение и порча молочных смесей, причем могут развиваться как микробы (чаще всего кишечная палочка), так и вредные продукты разложения молока. Конечно, неблагоприятные условия жилища и дефекты ухода благоприятствуют внесению инфекционного начала в желудок. Жаркое время года и связанное с этим перегревание организма также нередко являются или причиной возникновения диспепсии, или создания наиболее легких условий для ее возникновения. Это будут уже диспепсии инфекционного происхождения.

Наконец, практика жизни показывает, что при наличии в организме какого-либо инфекционного очага вне кишечника (отита, пиелита, ан-трита, воспаления верхних дыхательных путей, пневмонии и т. п.) также легко возникают и функциональные расстройства кишечника. Это будут уже парентеральные диспепсии.

Патогенез диспепсии довольно сложен. При диспепсии алиментарного характера у большинства детей имеет место истощение резервных сил слизистой верхних отделов кишечника и в силу этого выделение желудочного сока с меньшей кислотностью и меньшей ферментативной силой. В результате происходит неполное расщепление пищевых компонентов, усиление бродильных процессов, накопление в верхних отделах кишечника продуктов неполного разложения пищи и низших жирных

кислот, являющихся раздражителями и усилителями перистальтики. Преобладание в пище углеводов еще более способствует развитию в кишечнике усиленного брожения и образованию кислот. Нарушение нормального хода пищеварения в верхнем отделе кишечника ведет к извращению состава химуса, изменению концентрации водородных ионов, что приводит к созданию среды, более благоприятной для развития кишечных микробов (в частности, кишечной палочки) и к переселению их и размножению уже в верхних отделах кишечника, именно в двенадцатиперстной кишке и в желудке. Это переселение микробов и размножение их являются не безразличными для организма, обусловливают вмешательство их в процессы пищеварения. А бактериальное пищеварение отличается от ферментативного еще большим образованием продуктов неполного расщепления пищи, являющихся, в свою очередь, раздражителями слизистой. Специальными исследованиями доказано, что в верхних отделах кишечника происходят именно вышеназванные процессы. Сотрудниками нашей клиники (М. Ф. Руднев, А. Ф. Тур и др.) показано извращение ферментативной энергии желудочного и дуоденального соков. Об этом явно свидетельствует табл. 2.

Таблица 2

Изменение кислотности и ферментов желудочного и дуоденального соков при диспепсии

|

Компоненты соков |

Здоровые дети |

Дети, больные диспепсией | |

|

Общая кислотность ... \ ,„л w,nHS Свободная НС1......) ^МЛ Na0H> |

8,5 4,0 |

5,1 2,1 | |

|

Липаза желудочного сока Трипсин дуоденального сока Амилаза > > Липаза > > |

• (усл. ед.) |

5,1 100—250 2 6 512—1024 570 28 |

1,1 8—40 1,5 250—1024 180 26 |

По данным Васильевой, при диспепсии секреторная реакция со стороны желудка носит астенический характер, выделение азотистых веществ несколько понижено, скорость же опорожнения от пищи несколько ускорена и происходит за 2—2lj2 ч, независимо от пищевого раздражителя.

Исследованиями А. И. Доброхотовой и других доказано наличие при диспепсии в желудочном и дуоденальном соке кишечной палочки и других микробов. Возникает вопрос, что является первичным — изменение функциональных свойств желудочно-кишечного тракта или эндогенная инвазия кишечных бактерий. Некоторые авторы склонны видеть именно в переселении и размножении микробов причину развития диспепсии и отмечают даже, что при этом кишечная палочка приобретает некоторые патогенные свойства (Адам и др.). Наши наблюдения показывают, что первичным чаще является перенапряжение клеток слизистой и уменьшение ферментативной силы соков, переселение же бактерий является в большинстве случаев вторичным в силу создания для них более благоприятных условий. Попытки доказать при диспепсии какие-то особо патогенные свойства кишечной палочки до сих пор не удались. Поэтому нельзя рассматривать алиментарные диспепсии как чисто инфекционные, но, вместе с тем, нельзя отрицать и роли бактерий в поддержании диспептического расстройства. 22

Само собой разумеется, что при так называемых инфекционных диспепсиях, когда инфекция вводится с пищей в желудок, инфекционный фактор играет уже решающую роль и тем самым изменение функциональных свойств желудка является вторичным.

Патогенез развития парентеральной диспепсии при наличии инфекционного очага в организме более сложен. Доказано, что при этом всегда понижается секреторная функция желудочно-кишечного тракта, следовательно, имеет место аналогичный механизм, как и при чисто алиментарных формах. Помимо этого, при инфекционном очаге может быть влияние его на центральную нервную и вегетативную систему и через нее рефлекторно на кишечник. Следует также иметь в виду и возможность раздражения слизистой кишечника выделяющимися токсинами. Аналогичный механизм имеет место и при диспепсии, возникающей при перегревании организма летом в жаркие дни и при длительном пребывании ребенка в душном, теплом, плохо проветриваемом помещении.

От этих патологических форм диспепсии надо отличать наличие легкого расстройства стула, напоминающего диспепсию у детей первых недель жизни. Оно наблюдается при наличии правильного грудного вскармливания и объясняется исключительно еще недостаточно высокой ферментативной силой соков, не обеспечивающих полноты переваривания даже грудного молока, в особенности при колебаниях в его составе.

Изредка встречающаяся диспепсия на почве недостаточного питания имеет более сложный патогенез. По-видимому, под влиянием недостаточного раздражения слизистой кишечника возникают нервные импульсы, нарушающие как условия набухания в слизистой, так и моторики. Также имеет место и снижение общего иммунитета и сопротивляемости в отношении кишечной флоры.

Клинические проявления диспепсии слагаются из ряда симптомов как защитного характера, так и симптомов повреждения организма. Раздражение рецепторов слизистой кишечника продуктами неполного разложения пищи и жизнедеятельности микробов ведет к некоторому повышению возбудимости коры головного мозга и появлению импульсов защиты. Срыгивание, рвота, усиление перистальтики, понос и образование слизи и являются такими защитными механизмами, содействующими выделению из кишечника накопившихся вредных продуктов. Усиленные бродильные процессы ведут к образованию газов в кишечнике, развитию метеоризма, а это растяжение кишечника обусловливает появление коликообразных болей. В ответ на усиленное образование жирных кислот организм начинает усиленно выделять в просвет толстых кишок щелочные и щелочноземельные соли (Са, Mg, Na, К), где они вступают в соединение с жирными кислотами, образуя мыла жирных кислот в виде белых комочков. Их прежде неправильно принимали за комочки казеина. Конечно, это связывание кислот возможно только тогда, когда усиленная перистальтика ограничивается тонкими кишками и не распространяется на толстые.

Зеленоватая окраска стула объясняется наличием кислой реакции стула, облегчающей переход гидробилирубина в биливердин. Следовательно, в своей основе и эти симптомы являются защитными. Но одновременно с этим наступают и симптомы повреждения организма — явления, явно невыгодные для него.

Раздражение слизистой кишечника с усиленным образованием слизи ведет к изменениям: гиперемии, набуханию и частично лейкопе-дезу, т. е. к явлениям морфологического характера. Одновременно изменяется проницаемость слизистой; нарушается кишечный барьер,

и создается возможность более легкого проникновения недоокисленных и не до конца разложенных продуктов пищи в систему воротной вены и дальше в печень. В печени происходит нейтрализация и обезвреживание этих веществ, что связано с раздражением и усилением работы печени.

Усиленная перистальтика кишечника и учащение стула до 8—10 раз в сутки ведет не только к потере жидкости, но и к большой потере солей и продуктов расщепления пищи, в особенности белков. В норме некоторое количество эндогенного белка выделяется в просвет желудка и в тонком кишечнике он снова всасывается. При усиленной перистальтике кишечника и этот процесс нарушается. Все это обусловливает недостаточное поступление питательного материала из кишечника в кровь, влечет за собой задержку нарастания веса и развитие временной гипопро-теинемии. С другой стороны, усиленный расход щелочей и щелочноземельных металлов на нейтрализацию и связывание кислот в кишечнике влечет за собой уменьшение суммы оснований в крови и обусловливает некоторый сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза. По данным В. И. Морева, при простой диспепсии сумма оснований в крови снижается до 183 (вместо 193 в норме), резервная щелочность уменьшается до 50 об% СОг (вместо 54), С02 крови падает до 42,8% (вместо 43,1), Ог — до 5,4% (вместо 7,5). Этот легкий ацидоз является компенсированным и исчезает при клиническом выздоровлении.

О происходящем в организме сдвиге в сторону ацидоза свидетельствует и повышение коэффициента аммиака в моче, поскольку появление его свидетельствует об израсходовании других щелочей.

По данным Церетели, при простых диспепсиях наблюдаются незначительные понижения К, Са, Na и хлоридов в крови, которые выравниваются вместе с клиническим улучшением.

Более длительное раздражение интерорецепторов кишечника может повести к перераздражению центральной нервной системы, вслед за которым может наступить и охранительное торможение. Наличие же ацидоза может усилить это торможение и обусловить нарушение нормальной регуляторной функции коры головного мозга.

Из всего вышесказанного явствует, что простая диспепсия не является только местным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Она закономерно затрагивает нервную систему, печень и процессы обмена веществ. Но поскольку центральная нервная система сохраняет свою регуляторную функцию, организм, пуская в ход защитные механизмы, легко справляется с данным заболеванием.

С другой стороны, хотя диспепсия и рассматривается как чисто функциональное заболевание, мы видим, что она сопровождается и некоторыми морфологическими изменениями в кишечнике и при определенных условиях может перейти в гастроэнтерит.

Прогноз при простой диспепсии при правильном подходе к ее лечению благоприятный, и все дети легко поправляются. Но если лечение производится неправильно, болезнь затягивается, то функциональная диспепсия может незаметно перейти в гастрит или энтерит с морфологическими изменениями слизистой желудка и кишечника. Об этом мы должны думать, когда расстройство пищеварения длится более 2—3 недель, когда оно сопровождается снижением аппетита, более упорными болями в животе, наличием резко обложенного густым налетом языка и изменением характера стула. С другой стороны, при затяжной диспепсии наблюдается также снижение общего иммунитета и сопротивляемости к инфекционному началу, и потому нередко развиваются гнойные отиты, антриты, пневмонии, от которых дети могут и погибнуть.

Какова должна быть тактика врача при простой диспепсии? В основном врач должен конкретно выяснить этиологию и патогенез, содействовать развитию защитных механизмов и ликвидировать наступившие вредные явления. В первые дни заболевания вполне разумно дать слабительное, если выделения из кишечника недостаточны. Если у ребенка имеются срыгивания и явления общего недомогания с недостаточными рвотными движениями, целесообразно проделать промывание желудка раствором соды или минеральной водой. Рационально на 8—12 ч лишить ребенка всякой пищи с заменой ее слегка подслащенным чаем для более полного освобождения кишечника от патологических продуктов разложения пищи. Учитывая пониженную секреторную функцию желудка в течение первых дней лечения, разумно ограничить количество потребляемой пищи. При наличии грудного вскармливания лечение диетическое ограничивается только регулированием числа кормлений и времени сосания из груди в течение первых дней болезни, согласно схеме.

При смешанном и особенно искусственном вскармливании необходимо не только регулирование числа кормлений и количества выпиваемой смеси, но и правильное назначение антидиспептической смеси. Такими антидиспептическими, антибродильными смесями являются пахтанье, белковое молоко, подкисленные смеси молока на отваре, кефир. Эффект их благотворного действия при диспепсии объясняется богатством их белками, что создает условия для подавления бродильных

Таблица 3

Схема лечения простой диспепсии

|

При естественном вскармливании |

При искусственном вскармливании | |

|

1-е сутки |

1. Чайная диета в течение 8—12 ч (250—300 мл) 2. Грудь 3 раза по 5 мин или сцеженное грудное молоко, в зависимости от возраста |

1. Чайная диета на 10—12 ч (250— 300 мл) 2. Концентрированный рисовый отвар или кефир, или пахтанье по 75 мл 3 раза в день. Витаминный сок по 3—5 мл |

|

2-е » |

Грудь 6—5 раз по 7—8 мин или сцеженное грудное молоко по 100 мл 5—6 раз в сутки и чай |

Кефир № 3 или пахтанье, или белковое молоко, или подкисленные смеси по 75—100 мл 5 раз в день |

|

3-й ■» |

Грудь 6—5 раз на 10 мин |

Те же смеси по 100—150 мл 5 раз в день |

|

4-е ■» |

Грудь 6—5 раз на 12—15 мин |

Те же смеси по 125—150 мл 5 раз в день |

|

5-е » |

Переход на оптимальное кормление и введение прикорма |

То же, что и при грудном вскармливании |

Примечание. При парентеральной диспепсии назначают антибиотики и сульфаниламиды. При диспепсии алиментарного характера дают Ol. ricini, пепсин с соляной кислотой, карболен, тепло на живот, газоотводную трубку.

процессов. Кислая среда выгодна тем, что она облегчает работу желудка. Вместе с тем, изменение хода пищеварения в верхнем отделе кишечника создает невыгодные условия для размножения микробов

кишечной флоры и потому производит и антибактериальный эффект. Прежде широко пользовались для лечения диспепсии взвесью творога на отваре, прибавлением ларозана, известковой воды. В настоящее время все эти способы вытеснены. Особенно широкое применение приобрели пахтанье, белковое молоко и кефир в различных разведениях. Схема назначения этих смесей видна из табл. 3.

При парентеральной диспепсии необходимо, конечно, наряду с диетотерапией энергичное лечение парентерального очага. Понос вообще прекращается, когда излечивается основной процесс. При диспеп-

СрыгиЗат

|

25/11 |

26 |

П |

28 |

29 |

1/т |

2 |

3 |

Ч |

5 |

6 |

7 |

|

Ч |

3 |

г |

1 |

1 |

- |

|

|

|

|

|

|

Вес

стул \ ц\ б\ з\ ч\ г\ з\ г\ г\ з\1\2\1

□ Грудте ишт W ^ЗЛГ Ш Чай Рис. 1. Течение и лечение простой диспепсии у ребенка Лены К.

сиях на почве недоедания надо стремиться к обогащению пищи калориями, замене малопитательных смесей более питательными.

Конечно, при диспепсии необходима и симптоматическая терапия. Для борьбы с газами и метеоризмом назначается введение газоотводной трубки в прямую кишку, тепло на живот. Если это не помогает, назначают внутрь для поглощения газов карболен (по 3—5 г), гидрат окиси алюминия (6%-ная взвесь по 20—30 мг на прием). Для успокоения болей— теплые обертывания, валерьяну с бромом, небольшие дозы люминала (по 0,01 на прием). Учитывая пониженную секреторную функцию желудка и панкреатической железы, назначаются внутрь ферменты — пепсин с соляной кислотой и панкреатин в течение нескольких дней. Благотворно влияет на диспепсию лизоцим (15—20 мг). Только в затяжных случаях ребенку назначают синтомицин для подавления кишечной флоры.

Лечение нашей больной девочки производилось согласно вышеизложенным правилам (рис. 1). По поступлении в клинику ей была проведена чайная диета в течение 12 ч. За это время она выпила 400 г жидкости. После этого ей были даны сцеженное молоко и концентрирован-

ный отвар по 60 мл 3 раза в день. Со 2-го дня было назначено 5-кратное кормление, а в дальнейшем 7-кратное. С 5-го дня ребенок получал в сутки 500 мл женского молока и 100 мл концентрированного отвара. Стул у ребенка сделался реже — 4—2 раза в день. В дальнейшем ребенку намечено вводить белковое молоко. Для улучшения процесса пищеварения больной был выписан пепсин с соляной кислотой, а в дальнейшем— панкреатин, а также витамин С по 200 мг и витамин Bi по 10 мг. На 11-й день болезни у ребенка выявилась пиурия. В силу этого количество пищи было уменьшено и ребенку назначен внутрь стрептомицин для подавления флоры (кишечной палочки) в моче. Было намечено в ближайшие дни сделать трансфузию крови.

3. ЛЕКЦИЯ О ТОКСИЧЕСКОЙ ДИСПЕПСИИ

Александр Я., 7!/г месяцев, поступил в клинику 15/11 1956 г. с жалобами матери на наличие учащенного стула, повторные рвоты, большую потерю в весе за последние дни, резкую вялость ребенка, потерю им интереса к окружающему.

Начало заболевания мать относит к началу февраля, когда у ребенка впервые появился жидкий стул до 5—6 раз в сутки. Мать сочла это за проявление прорезывания зубов и никаких мер не принимала. Но стул не улучшался, в нем появились зеленая окраска, белые комочки, слизь, рвот не было. С 13/11 у ребенка появились рвоты, стул сделался еще более жидким и частым, появился неприятный запах. Ребенок осунулся на глазах, сделался вялым, стал терять интерес к окружающему. Тогда мать вызвала врача, который констатировал потерю в весе в 850 г за две недели и направил ребенка на лечение к нам в клинику.

Мы видим, что ведущими являются жалобы на желудочно-кишечное расстройство, но в отличие от простой диспепсии оно сопровождается рвотами, потерей веса, развитием вялости и изменением общего состояния.

Ребенок родился от молодых здоровых родителей. Семья хорошо обеспечена материально. Живут за городом в хорошей, светлой, теплой комнате.

Ребенок от второй беременности. Первая закончилась самопроизвольным выкидышем. Наш больной родился в срок. Во время беременности у матери был токсикоз. Роды длились долго из-за ягодичного предлежания. Вес при рождении — 2700 г. Ребенок взял грудь на 2-й день, но сосал вяло. Пуповина отпала на 6-е сутки, но до 11-го дня из пупочной ранки наблюдались сукровичные выделения. Мать выписалась из роддома на 8-й день с ребенком весом 2550 г. Ребенок стал получать грудь матери, но беспорядочно из-за недостаточности лактации и его беспокойства. С 3 месяцев была введена каша по 100 г, сперва 1 раз, потом 3 раза в день. С 5 месяцев ребенок сам отказался от грудного молока и был переведен на кефир № 5. С 4 месяцев ребенок посещает ясли. Вскоре после начала посещения яслей ребенок заболел диспепсией. Других заболеваний не было. В психомоторном отношении ребенок развивался нормально. Зубы начали прорезываться с 7 месяцев.

Ребенок поступил в тяжелом состоянии со страдальческим взглядом и слегка помраченным сознанием. Он не интересовался окружающим, взгляд временами был устремлен вдаль. На обследование ребенок почти не реагировал, временами жалобно плакал, голос слегка сиплый. На укол ребенок реагировал плачем и отдергиванием ножки. Кожные покровы были бледные с слегка сероватым оттенком. Под глазами и вокруг рта была легкая синюшность. Слизистая зева чистая, 28

гладкая. Язык сухой. Кожа на животе легко собирается в складки и очень медленно расправляется. Конечности холодные. Родничок большой, открыт на 2X2 см. Края его плотные. При надавливании на козелок болезненной реакции нет.

Сердце в пределах возрастной нормы, тоны сердца глуховаты, пульс ритмичный, ПО ударов в минуту, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 86—46 мм рт ст. Над легкими ясный перкуторный звук, в легких пуэрильное дыхание без хрипов.

Живот немного вздут, но мягкий при пальпации. Прощупывается край печени.

Вес при поступлении — 7700 г, рост — 70 см. Окружность головы — 41, груди — 44 см. Индекс Чулицкой — 22. В моче следы белка, единичные гиалиновые цилиндры и слизь.

Стул жидкий, серо-желтого цвета, с неприятным запахом и большим количеством слизи. Под микроскопом наличие слизи ( + + + ), лейкоциты (+ + ), детрит, умеренное скопление жира расщепленного легкоплавкого ( + ) и тугоплавкого ( + ) и обилие грамотрицательных палочек.

3-кратный посев кала на наличие дизентерии отрицательный, но дал обильный рост кишечной палочки типа Вь Анализ крови: эр. 5 180 000. НЬ 60%, л. 20 500; н. 29,5%, лимф. 59,5%, мон. 8%, плазматических клеток — 1,5%, э. 1,5%; РОЭ 8 мм в час.

При рентгеноскопии органы грудной клетки в пределах нормы. При биохимическом исследовании крови найдено наличие щелочного резерва в 38 об% СОг, хлоридов — 304 мг%у протеинов — 6,5%, Са — 8,5%, К— 13мг%.

Дермографизм через 35 сек розовый, разлитой, исчез через 2V2 мин. При адреналин-гистаминной пробе отмечено преобладание реакции на гистамин. Проба с карболовой кислотой дала реакцию с умеренной яркостью в течение 47 мин.

Совокупность вышеприведенных жалоб, объективных данных и данных лабораторных исследований позволила прийти к заключению, что перед нами тяжелая форма желудочно-кишечного расстройства, сопровождающаяся общей интоксикацией организма в виде легкого помрачения сознания и нарушения водно-минерального обмена. Это состояние в педиатрии носит название токсической диспепсии. О наличии интоксикации свидетельствуют рвоты, развитие общей вялости и угнетение центральной нервной системы. Учитывая, что ребенок реагировал на укол плачем и отдергиванием ножки, можно говорить о наличии у него выраженного сомнолентного состояния, но еще не перешедшего в сопорозное. О наличии глубокого нарушения водно-минерального обмена свидетельствует значительная потеря в весе (на 850 г преимущественно за последние 2—3 дня), развившееся истощение, потеря эластичности кожи и выявленный сдвиг крови в сторону ацидоза. Наличием явлений токсикоза, эксиккоза и ацидоза, а также своеобразием стула эта форма отличается от простой диспепсии. Отсутствием тенез-мов, крови в каловых массах и отрицательными посевами на дизентерийную группу она дифференцируется от колита и дизентерии.

Этиология достаточно рельефно выявляется из анамнеза. Ребенок 2 недели тому назад заболел диспепсией, ошибочно трактовавшейся как явление, сопутствующее прорезыванию зубов, и потому не леченной. Так как при этом продолжалось беспорядочное кормление цельным коровьим молоком (кефиром), кашей, киселем, то развилось более сильное расстройство желудочно-кишечного пищеварения с образованием токсических веществ как алиментарного, так и бактериального проис-

хождения, в связи с инвазией микробов в верхние отделы кишечника. Таким образом, в данном случае мы видим непосредственный переход из простой диспепсии в токсическую преимущественно алиментарного происхождения.

Сейчас я разберу вторую больную.

Людмила И., 5 месяцев от роду, поступила в клинику 20/II 1956 г. с жалобами матери на жидкий учащенный стул до 10 раз в сутки, повторные рвоты, повышение температуры. Ребенок за последние дни на глазах резко похудел, осунулся, сделался вялым, потерял интерес к окружающему. Заболевание началось еще 15/11, когда у девочки появился учащенный, до 5 раз в сутки, стул с примесью зелени и белых комочков. Приглашенный врач назначил ребенку рисовый отвар с небольшой добавкой молока (7з объема) по 100—120 мл на прием 5 раз и внутрь фталазол. Так как у девочки был пониженный аппетит, она назначенную пищу полностью не съедала, но мать кормила ее нерегулярно. 16 и 17/II стул участился до 7 раз в сутки, сделался еще более жидким, 18/11 стул был уже 10 раз в сутки и появилась рвота. Участковый врач назначил ребенку синтомицин. Но к вечеру 18/11, а также 19/11 рвота усилилась, ребенок на глазах стал худеть, осунулся, сделался беспокойным, появилась повышенная температаура, стул был уже без счета. К утру 20/II девочка совсем перестала принимать пищу, сделалась вялой, потеряла интерес к окружающему и в тяжелом состоянии была направлена в клинику.

Девочка родилась от молодых здоровых родителей. Семья состоит из 6 человек, из них 2 взрослых и 4 детей, живет в пригороде, занимает комнату сырую, холодную. Материально обеспечена. Наша девочка из двойни, родилась весом 2100 г, закричала сразу, грудь взяла через 12 ч, сосала активно. Пуповина отпала на 8-й день, ранка не гноилась, кожа была чистой. 1-й месяц жизни девочка получала грудь матери 7 раз в сутки и дополнительно сцеженное молоко ввиду гипога-лактии. С месячного возраста у матери пропало молоко из-за мастита, и девочка была переведена на кормление половинным молоком на отваре 7 раз в сутки по 80—100 мл на прием. С 3 месяцев она стала получать манную кашу, сперва 5, а потом 10%-ную и смесь № 2 по 100—120 мл 5 раз в сутки. Последние 3 недели мать стала давать девочке кашу уже 3 раза в день по 120 г каждый раз. Девочка получает рыбий жир, но мало соков. Физически развивалась первые месяцы жизни хорошо и до заболевания весила 7400 г. Психомоторное развитие шло нормально: головку стала держать с 2 месяцев, сидеть с 4'/г месяцев. Ухаживает за ребенком мать, купает его раз в 2—3 дня, на воздух выносит редко, в консультацию ходит редко.

Девочка поступила в тяжелом состоянии. Она временами проявляла какое-то беспокойство, временами впадала в состояние полного безразличия к окружающему, лежала с устремленными вдаль глазами. Кожные покровы были бледными с сероватым оттенком, глазки запавшими. Кожная складка медленно расправлялась. Тургор тканей был резко понижен. Слизистая рта яркая, влажная. Зев не гиперемирован. Лимфатические узлы на шее не прощупывались. Большой родничок был открыт на 1,5x1,5 см, размягчения затылка не отмечалось. Грудная клетка несколько развернута книзу, равномерно участвовала в акте дыхания. Перкуторный звук над легкими ясный, дыхание пуэрильное, 38 в минуту. Границы сердца в пределах возрастной нормы, тоны сердца чистые, у верхушки слегка приглушенные. Пульс 120 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Живот — округлой формы, мягкий, безболезненный. Несколько расши-30

рено пупочное кольцо. Печень выступает из-под реберной дуги на 2 см. Селезенка не прощупывалась.

Ребенок на укол реагировал плачем и отдергиванием ножки. Дермографизм разлитой, розовый, быстро появляющийся и исчезающий через 5 мин. Адреналин-гистаминная проба дала преобладание реакции на гистамин.

Вес ребенка при поступлении — 6650 г, рост — 62 см, окружность головки — 41 см, груди — 42 см, плеча— 15 см, бедра — 27 см, голени — 17 см. За время болезни ребенок потерял в весе 750 г.

В моче обнаружен белок 0,33%о, единичные лейкоциты, клетки круглого эпителия и оксалаты. Капрограмма выявила наличие полужидкого, неоформленного стула, светло-коричневой окраски, под микроскопом обнаружены слизь, единичные лейкоциты, детрит, умеренное содержание непереваренной клетчатки, зерна крахмала, незначительное количество легкоплавкого и тугоплавкого жира. Посев на дизентерийные палочки отрицательный.

Анализ крови: эр. 4750000, НЬ 48%, л. 14 100, н. 40%, с. 38,5%, п. 1,5%, лимф. 54%, мон. 5,5%, э. 0,5%; РОЭ 8 мм в час. Биохимическое исследование крови обнаружило наличие протеинов — 5,9%, резервная щелочность — 30 об% С02, хлоридов — 330 мг%, кальция — 9,8 мг%, калия— 16,2 мг%.

Мы видим, что и у этой девочки ведущими являются симптомы, указывающие на расстройство желудочно-кишечного пищеварения, сопровождающееся общими явлениями отравления и нарушением функционального состояния центральной нервной системы. На этом основании мы уже не можем говорить о простой диспепсии. Дизентерию исключаем на основании отрицательных данных посева испражнений и по отсутствию тенезмов, большого количества слизи в кале, лейкоцитов и эритроцитов. Следовательно, можно говорить только о токсической диспепсии. На наличие токсикоза указывает рвота, понос, общая вялость, безразличие, потеря интереса к окружающему. Так как на укол ребенок реагировал плачем и отдергиванием ножки, то мы можем говорить только о наличии сомнолентного состояния. За развитие обезвоживания (дегидратации) говорит большая потеря веса за последние дни, потеря эластичности кожи. За наличие уже значительного нарушения обмена говорит гипопротеинемия, гипохлоремия и выраженный ацидоз.

Этиология заболевания явствует из анамнеза. Девочку до заболевания прикармливали углеводами (кашей), что вначале привело к избыточному нарастанию веса, а затем к развитию простой диспепсии. При диспепсии было проведено неправильное лечение и потому она перешла в токсическую форму. Вначале врач принял ее за колит и лечил согласно такому диагнозу, и потому она затянулась.

Такая этиология и развитие токсикоза встречаются не всегда. Токсическая диспепсия может развиться и сразу, без предшествующей стадии простой диспепсии. Причиной ее могут быть как чисто алиментарные, так и инфекционные факторы. Все, что вызывает простую диспепсию, может обусловить возникновение токсической диспепсии, если эти факторы достаточно сильны и воздействуют на ребенка ослабленного. Особенное значение имеет внесение инфекции в желудок с той или иной пищевой смесью при смешанном и искусственном вскармливании. Вполне понятно, что в жаркое время и при антигигиенических условиях помещения смеси легче могут подвергаться порче и заражению микробами, в частности кишечной палочкой. Но и при кормлении детей сцеженным женским молоком не исключается такое инфицирование ре-

бенка при неправильном хранении сцеженного молока. Ребенок может легко инфицироваться и через предметы ухода (соски, игрушки и т.п.). Такое алиментарное и экзогенное инфекционное происхождение токсических диспепсий и является наиболее частым. Провести строгое разграничение между этими факторами не всегда представляется возможным, поскольку и при алиментарной форме имеет место размножение микробов, т. е. инфекционный фактор. Особой формой токсической диспепсии являются так называемые парентеральные формы, возникающие в результате наличия в организме гнойного инфекционного очага (отита, антрита, пневмонии и т. п.). Все это, как я уже говорил, наблюдается и при простой диспепсии. Но в то время, как при простой диспепсии инфекционное начало (кишечная палочка) играет второстепенную роль по сравнению с функциональным расстройством кишечника и ограничивается пределами желудочно-кишечного тракта, при токсической диспепсии ведущую роль играет именно инфекционное начало и не только в кишечнике, но и за его пределами. Исследования последних лет показали, что при токсической диспепсии кишечная палочка является доминирующей в испражнениях, почти полностью вытесняющей другую флору. По данным В. П. Давыдова, в подавляющем большинстве случаев выделяются особые штаммы кишечной палочки (типы Bi и Ai по Иенсену), обладающие повышенной токсичностью, дающие в разгар заболевания специфическую агглютинацию. По данным Мостова и Кузнецовой, могут встречаться и другие штаммы. Поэтому нельзя говорить о каких-то специфических для данного состояния штаммах. Кишечная палочка обладает потенциальной антигено- и токсинообразовательной способностью. Возможно, что эти свойства приобретаются кишечной палочкой в кишечнике под влиянием изменившихся условий их роста и размножения. Большую роль при этом играет и возрастная реактивность. Опыты показывают, что у животных первых дней и недель жизни довольно легко можно вызвать картину энтероколита и общей интоксикации, тогда как у животных в возрасте нескольких недель или месяцев жизни — только после изменения их реактивности путем предварительной сенсибилизации, раздражения слизистой кишечника, снижения их иммунитета и пр. Таким образом, на токсическую диспепсию надо смотреть, как на колибациллярную инфекцию, вызванную либо занесением более патогенных штаммов кишечной палочки извне, либо развитием их в самом кишечнике, т. е. возможна как экзогенная, так и эндогенная колиинфекция. За возможность эндогенного происхождения говорит и развитие токсикоза при наличии в организме парентерального инфекционного очага (так называется парентеральная токсическая диспепсия), когда в силу понижения общего иммунитета и изменения реактивности организма в кишечнике создаются особо благоприятные условия для размножения кишечной палочки.

Помимо патогенных штаммов кишечной палочки, не исключается роль и некоторых других микробов кишечника (в частности, В. рго-teus vulgaris). Мнение некоторых авторов (педиатров и инфекционистов) о том, что токсическая диспепсия является разновидностью дизентерии, неверно. По нашим точным'данным, при раздельной госпитализации процент высеваемости дизентерийных бацилл при токсической диспепсии составляет всего 3—4, т. е. является случайным (Э. И. Фридман). Если другие авторы приводят относительно высокий процент высеваемости их при токсической диспепсии (до 28), то это зависит лишь от способа госпитализации, от размещения больных диспепсией вместе с дизентерийными больными, когда легко возможно внутрибольнич-ное их заражение. 32

Но признавая большую роль кишечной палочки в возникновении токсикоза, мы должны признать и значительную роль реактивности детского организма. Ведь кишечная палочка носит условно патогенный характер, который может выявиться только при определенных состояниях организма ребенка и его реактивности. Известно, что приспособляемость к меняющимся внешним условиям у ребенка раннего возраста значительно меньшая, чем у детей старшего возраста, нервно-регуля-торные механизмы еще несовершенны, регулирующая роль коры головного мозга недостаточна, а состояние подкорковых центров неустойчивое. Понятно поэтому, что для детей первых недель жизни возможности патогенного влияния кишечной палочки особенно велики, для детей же последующих месяцев жизни необходимо изменение их реактивности, что и происходит в результате перегревания организма в жаркое время, пребывания ребенка в душных помещениях, при наличии у ребенка аномалии конституции, рахита, дистрофии, инфекционного очага и т. п.

По данным Г. А. Николаева, токсикоз развивается у детей с повышенной сенсибилизацией, выявляющих гиперергию или, наоборот, у де-тей с уже выявленной гипоергией. И при том и другом состоянии легко возникает состояние дезорганизации центрального управления всеми видами жизнедеятельности организма, расстройство нервно-гуморальных механизмов, нарушение функции органов и систем и всего обмена веществ. Катастрофа обмена веществ при токсикозе является лишь заключительной фазой имеющегося в организме порочного круга.

Но происхождение токсикоза нельзя объяснять только воздействием токсинов кишечной палочки. Всегда имеет место развивающееся одновременно нарушение нормальной работы желудочно-кишечного тракта с образованием ненормальных и отчасти токсических продуктов распада пищи (амины, фенолы, скатол, холип, индол и т. д.), которые, в свою очередь, проникают через кишечный и печеночный барьер в общий круг кровообращения и тем самым усиливают токсикоз. Этим распространением кишечной палочки и токсических веществ по всему организму токсическая диспепсия отличается от простой.

Как же можно определить, что такое токсическая диспепсия? Это наиболее тяжелая форма острого расстройства пищеварения, сопровождающаяся глубоким расстройством нервно-гуморальных механизмов и всего обмена веществ. Так как толъко в части случаев токсическая диспепсия является дальнейшей стадией простой диспепсии, а в ряде случаев развивается самостоятельно, то правильнее говорить не о токсической диспепсии, а о токсикозе или токсическом состоянии как своеобразном симптомокомплексе.

Патогенез токсического синдрома довольно сложен. Правильно понять его можтю только с позиции учения о нервизме. Вашему вниманию предлагается схема 1.

Токсические продукты, образующиеся в кишечнике как бактериального, так и алиментарного происхождения, являются раздражителями нервных рецепторов кишечной стенки, обусловливают появление ряда импульсов, вызывающих на короткое время повышение возбудимости коры головного мозга и появление ответных импульсов, имеющих целью мобилизацию защитных рефлекторных механизмов, содействующих выведению патологических продуктов из кишечника и их нейтрализации. Рвота, учащение стула, образование слизи, повышение кислотности же-; лудочного сока и служат на первое время такими защитными явле-1 ниями. Но наряду с этим неизбежно происходит чрезмерная потеря воды с калом, расстройство водного и солевого обмена. В этот кратковременный период дети отличаются повышенной эмоциональной реак-