- •Атопические болезни. Классификация. Этиология. Патогенез. Принципы диагностики и лечения.

- •Типы аллергических реакций

- •Реакции гиперчувствительности I типа (анафилактические реакции)

- •Реакции гиперчувствительности I типа – тучные клетки и базофилы

- •Медиаторы аллергических реакций

- •Отсроченные реакции

- •Регуляция аллергических реакций I типа

- •Диагностика гиперчувствительности I типа

- •Лечение больных с гиперчувствительностью I типа

- •Реакции гиперчувствительности II типа

- •Реакции гиперчувствительности III типа

- •Реакции гиперчувствительности IV типа

- •Принципы диагностики и лечения аллергии Аллергологический анамнез

- •Клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования

- •Специфическое аллергологическое обследование

- •Кожные тесты

- •Провокационные тесты

- •Иммунологические исследования ин витро

- •Лечение аллергии – элиминация аллергена

- •Аллерген-специфическая иммунотерапия

- •Осложнения аллерген-специфической иммунотерапии

- •Препараты для лечения аллергии Препараты, блокирующие гистаминные рецепторы

- •Антигистаминные препараты 1-го поколения

- •Антигистаминные препараты 2-го поколения

- •Антигистаминные препараты 3-го поколения

- •Антигистаминные препараты местного действия

- •Препараты, повышающие способность сыворотки крови связывать гистамин

- •Препараты, подавляющие выделение гистамина из тучных клеток

- •Системные глюкокортикоиды

- •Местные глюкокортикоиды

- •Атопический дерматит

- •Этиология атопического дерматита

- •Патогенез атопического дерматита

- •Клинические проявления атопического дерматита

- •Диагностика атопического дерматита

- •Бронхиальная астма

- •Бронхиальная астма патогенез

- •Бронхиальная астма клинические проявления

- •Аспириновая бронхиальная астма

- •Астматический статус

- •Бронхиальная астма диагностика

- •Лечение бронхиальной астмы

- •Лечение бронхиальной астмы персистирующего течения

- •Лечение бронхиальной астмы среднетяжелого течения

- •Лечение бронхиальной астмы с тяжелым течением

- •2) Бронхолитические препараты:

- •Антигенспецифичесая иммунотерапии – основной метод лечения бронхиальной астмы

- •Лечение больных с астматическим статусом

Реакции гиперчувствительности II типа

Реакции гиперчувствительности II типа лежат в основе некоторых форм лекарственной аллергии, аутоиммунной гемолитической анемии, аутоиммунной тромбоцитопении, аутоиммунного тиреоидита, нефротоксического нефрита, гемолитической болезни новорожденных и других заболеваний.

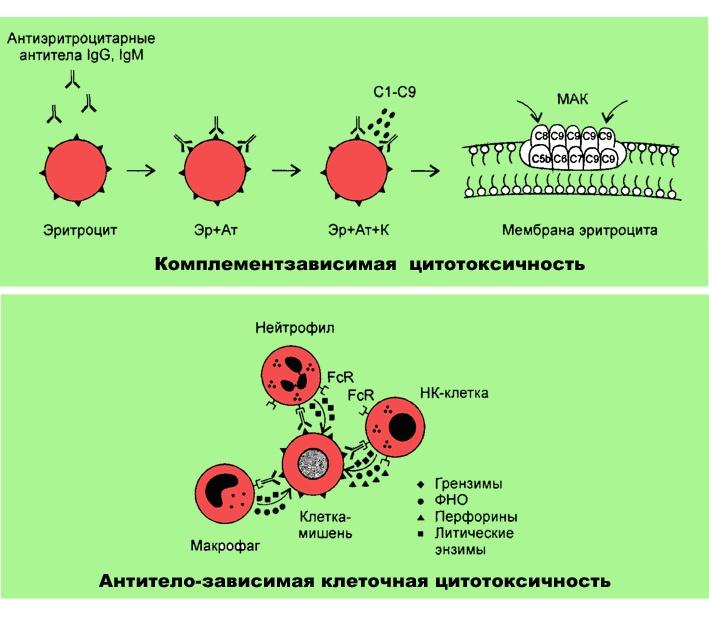

В основе развития этих реакций лежат комплемент-зависимая антительная цитотоксичность и реакции антителозависимой клеточной цитотоксичности (АЗКЦ). Реакции гиперчувствительности II типа опосредуются антителами (АТ) класса IgG1-3 и IgМ. Конечным итогом каждой из этих реакций является цитолиз клеток-мишеней, несущих чужеродные для организма антигены. Механизм комплементзависимой антительной цитотоксичности, сводится к тому, что специфические АТ, взаимодействуя с АГ-детерминантами клетки-мишени, вызывают присоединение к образовавшемуся комплексу клетка-мишень+антитело комплемента, активация которого приводит к образованию мембраноатакующих комплексов (МАК), которые формируют в мембране клетки-мишени трансмембранные поры, через которые происходит гипергидратация клетки, что в итоге и вызывает ее гибель.

В реакции АЗКЦ лизис клеток-мишеней осуществляется К-клетками (макрофагами, НК-клетками, нейтрофилами). В этой реакции антитела своей специфической частью (F(aв)2-фрагментом, паратопами) соединяются с АГ-детерминантами клетки-мишени, а через Fc-фрагмент связываются с Fc-рецептором клетки-эффектора (К-клетки), в результате чего образуется трехкомпонентный комплекс: клетка-мишень+антитело+клетка-эффектор. Активированная в процессе такого взаимодействия клетка-эффектор (К-клетка), продуцирует цитотоксические вещества (грензимы, ФНО, перфорины, литические энзимы), которые и разрушают клетки-мишени. Специфические антитела, связываясь с чужеродными клетками, могут выступать также в качестве опсонинов, стимулируя фагоцитоз таких антитело-покрытых клеток. Диагностика аллергических реакций II типа, исходя из механизмов их развития, основана на выявлении в средах организма (сыворотке) специфических цитотоксических антител (класса IgМ и IgG1-3). Например, для выявления антиэритроцитарных антител используется реакция Кумбса.

Реакции гиперчувствительности III типа

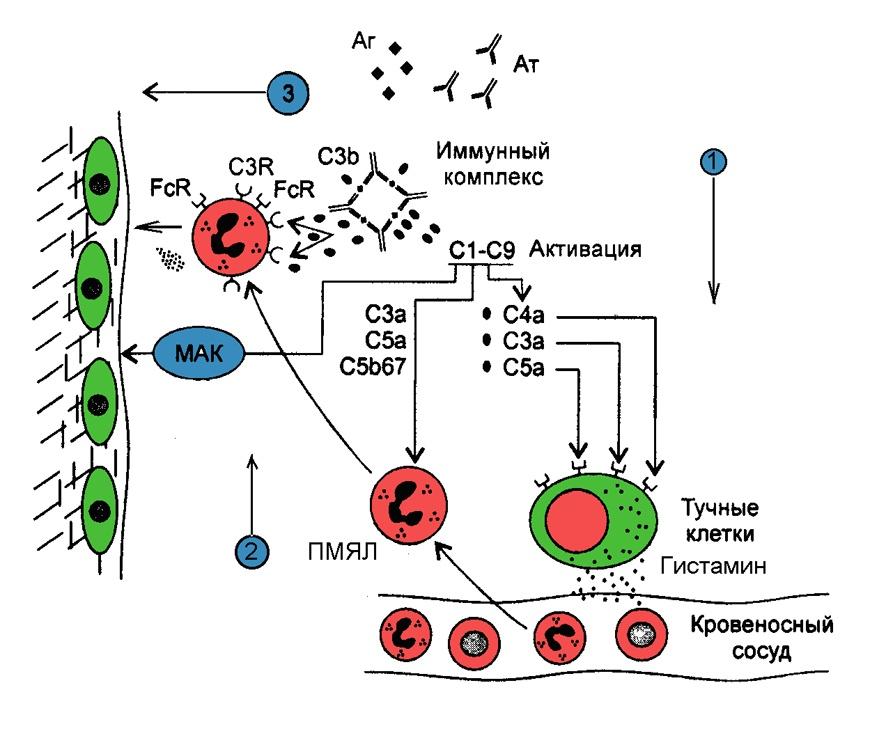

Аллергические реакции III типа опосредуются иммунными комплексами (ИК), которые образуются в результате взаимодействия специфических антител (АТ) с антигеном (АГ). В общем, формирование иммунных комплексов способствует их поглощению фагоцитами и элиминации антигена через этот механизм. Как правило, крупные иммунные комплексы, формируемые при эквивалентности или избытке АТ количеству АГ, подвергаются этой участи. Иммунные комплексы малых и средних размеров, образующиеся при избытке АГ, обычно слабо фагоцитируются и часто являются причиной иммунопатологических процессов. Избыток антигена в организме наблюдается при персистенции инфекции, длительном контакте организма с внешними антигенами, при постоянной аутоиммунизации организма собственными компонентами. В образовании токсических иммунных комплексов принимают участие антитела класса IgМ и IgG1-G3. Тяжесть иммунной реакции, вызываемой иммунными комплексами, зависит от их количества в циркуляции и осаждения в тканях. Иммунные комплексы способны откладываться в различных тканях и органах и, в соответствии с местом адсорбции, вызывают характерный симптомокомплекс. Осаждение иммунных комплексов часто наблюдается в стенке кровеносных сосудов, в синовиальной оболочке суставов, базальной мембране клубочков почки, хореидальных сплетениях головного мозга. Адсорбция иммунных комплексов в тканях влечет за собой развитие реакций гиперчувствительности III типа, которая, в свою очередь, приводит к развитию воспалительного процесса и дегенеративно-дистрофических процессов в пораженной ткани. Этот тип реакций является причиной ревматоидного артрита, гломерулонефрита, экзогенного аллергического альвеолита (легкие фермеров, легкие голубеводов), многоформной эксудативной эритемы, отдельных форм лекарственной (на пенициллин, сульфамиды) и пищевой аллергии, сывороточной болезни, системной красной волчанки и другой патологии. Третий тип аллергических реакций часто развивается при инфекционных заболеваниях: менингите, гепатите, малярии, паразитарных инвазиях. К примеру, постстрептококковый гломерулонефрит развивается, когда циркулирующие иммунные комплексы, образованные антителами и стрептококковым антигеном, оседают в почке и поражают клубочки.

Процесс представляется следующим. Вслед за осаждением иммунных комплексов в тканях следует процесс связывания комплемента и его активации. В результате активации комплемента образуются С3а, С4а, С5а-анафилатоксины, которые, воздействуя на тучные клетки, вызывают их дегрануляцию и выброс биологически активных веществ в межклеточное пространство (гистамина, факторов хемотаксиса ПМЯЛ и др.). Последние, воздействуя на сосуды, повышают проницаемость их стенки и индуцируют выход из крови в ткань полиморфноядерных лейкоцитов.

Под влиянием активированных компонентов комплемента С3а, С5а, С5в67, являющихся хемотоксинами для ПМЯЛ и хемотоксических факторов, продуцируемых тучными клетками, происходит концентрация в месте адсорбции иммунных комплексов нейтрофилов. В свою очередь, под влиянием активированных продуктов комплемента повышается экспрессия I типа рецепторов комплемента и Fc-рецепторов на ПМЯЛ. Экспрессия этих рецепторов и повышение их плотности на клетках способствует взаимодействию и связыванию нейтрофилами иммунных комплексов. Рецепторы I типа являются специфическими для молекул С3b. Взаимодействие нейтрофилов с иммунными комплексами через специфические рецепторы (С3bR и FcR) и попытка их фагоцитирования, приводит к их активации и экзосекреции лизосомных ферментов, поликатионных белков, супероксидных радикалов, которые вызывают локальное повреждение ткани и стимулируют развитие воспаления. Кроме того, в лизисе клеток и деградации окружающей ткани принимает участие мембраноатакующий комплекс (МАК), образующийся в результате активации комплемента. Иммунные комплексы также вызывают агрегацию тромбоцитов, которые служат дополнительным источником выделения вазоактивных аминов, усиливающих воспаление, индуктором формирования микротромбов, приводящих к локальной ишемии ткани, которая, в свою очередь, является дополнительным фактором ее повреждения. Таким образом, весь комплекс событий, развивающийся при аллергических реакциях III типа, как следует из вышеизложенного, способен приводить как к функциональным, так и структурным нарушениям в органах и тканях. В идеале диагностика этого типа аллергических реакций должна строиться на выявлении в жидкостях и тканях организма иммунных комплексов. В норме в сыворотке здоровых лиц содержание циркулирующих иммунных комплексов не превышает 2,0 г/л; при иммунокомплексной патологии их концентрация, как правило, повышается. Таким образом, этот показатель может служить косвенным подтверждением аллергических реакций III типа. Прямым показателем этого типа реакций, ЦИК могут быть в случае подтверждения содержания в их составе специфического антигена, соответствующего данной форме заболевания, или специфических антител. В настоящее время диагностика аллергических реакций III типа, главным образом, основана на выявлении в сыворотке больных антител, потенциально способных к формированию иммунных комплексов со специфическими антигенами. Так, иммунодиагностика системной красной волчанки построена на выявлении антител, способных взаимодействовать с ДНК и нуклеарным антигеном, ревматоидного артрита – антител, взаимодействующих с иммуноглобулиновыми молекулами (выявлении ревматоидного фактора).