- •Раздел 1. Техническая термодинамика

- •Изучение конструкций приборов для измерения параметров состояния рабочих тел

- •Краткие теоретические сведения

- •Типы измерительных приборов

- •Манометрические термометры.

- •Сильфоны.

- •Термоэлектрические термометры – термопары.

- •Жидкостные манометры.

- •Деформационные манометры.

- •Максиметры.

- •Грузопоршневые манометры.

- •Мерные устройства (штихпроберы).

- •Счетчики с крыльчатыми вертушками (радиальные).

- •Счетчики с винтовыми вертушками (осевые).

- •Дросселирование газа диафрагмой (дроссельной шайбой) .

- •Контрольные вопросы

- •Определение газовой постоянной

- •Краткие теоретические сведения

- •Методика выполнения работы

- •Описание установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов опыта

- •Контрольные вопросы

- •Определение удельной объемной изобарной теплоемкости воздуха

- •Краткие теоретические сведения

- •Методика выполнения работы

- •Описание установки

- •Порядок проведения опыта

- •Обработка результатов опыта

- •Контрольные вопросы

- •Определение показателя адиабаты для воздуха

- •Краткие теоретические сведения

- •Методика проведения работы

- •Описание установки

- •Порядок проведения опыта

- •Обработка результатов опыта

- •Контрольные вопросы

- •Исследование изохорного процесса

- •Краткие теоретические сведения

- •Методика выполнения работы

- •Описание установки

- •Порядок выполнения опыта

- •Обработка результатов опыта

- •Оценка погрешности

- •Контрольные вопросы

- •Исследование политропного процеса при истечении газа

- •Краткие теоретические сведения

- •Описание установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов исследования

- •Оценка погрешности

- •Контрольные вопросы

- •Определение термодинамических свойств воды и водяного пара

- •Краткие теоретические сведения

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок проведения эксперимента

- •Раздел 2. Теория теплообмена

- •Исследование теплообмена при кипении

- •Краткие теоретические сведения.

- •Теплоотдача при пузырьковом кипении жидкости в условиях свободного движения

- •Эмпирические формулы.

- •Описание установки

- •Формулы используемые при выполнении л.Р.

- •Контрольные вопросы

- •Дополнительные вопросы.

- •Примеры выполнения лабораторной работы.

- •Опеределение коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала методом трубы

- •Краткие теоретические сведения

- •Методика выполнения работы

- •Описание установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов опыта

- •Оценка погрешности

- •Контрольные вопросы

- •Исследование теплоотдачи от металлического стержня

- •Краткие теоретические сведения

- •Методика выполнения работы

- •Описание установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов

- •Контрольные вопросы

- •Определение коэффициента теплоотдачи от вертикального цилиндра при свободной конвекции

- •Краткие теоретические сведения

- •Методика выполнения работы

- •Описание установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов

- •Оценка погрешности

- •Контрольные вопросы

- •Исследование теплопередачи в водяном теплообменнике

- •Краткие теоретические сведения

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов опыта

- •Оценка погрешности

- •Контрольные вопросы

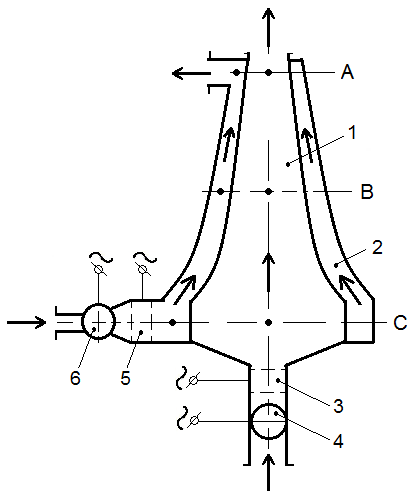

Описание установки

Экспериментальная

установка представляет собой суживающийся

канал 1 прямоугольного сечения, по

которому движется воздушный поток,

создаваемый вентилятором 4. Этот поток

воздуха перед поступлением во входное

сечение экспериментального канала

может нагреваться от электронагревателя

3.

Экспериментальная

установка представляет собой суживающийся

канал 1 прямоугольного сечения, по

которому движется воздушный поток,

создаваемый вентилятором 4. Этот поток

воздуха перед поступлением во входное

сечение экспериментального канала

может нагреваться от электронагревателя

3.

Сам экспериментальный участок имеет рубашку охлаждения 2, которая может дополнительно нагреваться или охлаждаться посредством циркуляции через нее воздушного потока от вентилятора 6. В зависимости от количества тепла, сообщенного движущемуся по каналу воздушному потоку, могут иметь место различные политропные процессы расширения в текущем воздухе. Нагрев воздушного потока в рубашке регулируется при помощи специального электронагревателя 5.

Измерительный комплекс состоит из термопар, замеряющих температуру воздуха на входе в экспериментальный участок каналов (сечение С), в середине (сечение В) и на выходе (сечение А). В этих же сечениях измеряется избыточный напор воздуха водяными манометрами.

Для определения расхода воздуха через сопло измеряется динамический напор трубками Пито в сечении А.

Порядок выполнения работы

Включением выводится установка на рекомендуемые преподавателем режимы. В работе возможно исследовать три режима течения воздуха, соответствующих минимальному Gmin, среднему Gmid и максимальному Gmax расходу воздуха через сопло при отсутствии его нагрева дополнительным обогревающим воздухом в рубашке охлаждения и отсутствии нагрева самого текущего потока. Затем эти режимы повторяются при двух степенях подогрева рабочего воздуха (максимальный и средний подогрев рабочего воздуха в сопле), но без дополнительного нагрева от рубашки охлаждения (нагревающий воздух в рубашке отсутствует). После этого можно исследовать два режима работы сопла 1 без подогрева основного воздуха (максимальный и средний расход воздуха через сопло), но с подогревом текущего воздуха от рубашки охлаждения, по которой пропускается подогретый воздух.

В каждом режиме производятся измерения температур и напоров давлений во входном, среднем и выходном сечениях сопла и рубашки, а также динамический напор, измеряемый трубкой Пито.

Обработка результатов исследования

Абсолютные давления потока воздуха определяются по соотношению

Pа = В+Pи ,

где: В – барометрическое давление, измеренное по барометру, мм рт.ст.;

Pи – избыточное давление, измеренное по манометру в соответствующих сечениях, мм вод. ст.

Температуры T1, T2, T3 в сечениях сопла соответствуют номерам переключателя термопар. Считая, что на отдельных участках сопла имеют место разные политропные процессы расширения текущего воздуха, определение показателя политропы проводится по отдельным участкам А и В экспериментального канала. Например, для участка А уравнение политропного процесса запишется в виде соотношения

.

.

Отсюда по уравнениям (22) определяется величина n для участка А. Аналогично находится показатель политропы для участка В. Затем производится усреднение показателя политропы для всего канала

![]() .

.

После этого сопоставляется величина ncp с величиной n, найденной из общего соотношения для всей трубы

.

.

После определения величины n производится термодинамический анализ процесса рυn = const., а также строится график распределения энергии в этом процессе. Для анализа следует воспользоваться теоретическими формулами, приведенными выше.

Продолжением исследования политропного процесса является изучение процесса истечения воздуха из экспериментального канала 1.

Параметры воздуха на входе в канал постоянны и равны р1 и Т1. Выходное сечение – прямоугольник площадью F = 1,8∙10-4 м2. Параметры окружающей среды В и То определяют по барометру и термометру. Зная перепад давлений, под которым происходит истечение, по формулам (24-26) находится скорость истечения воздуха и его секундный расход. Результаты измерений и расчетов сводятся в таблицу.

Барометрическое давление В = мм рт.ст.

Температура окружающей среды То = К.

N режима |

Т1, К |

Т2, К |

Т3, К |

Р1,

|

Р2,

|

Р3,

|

nА |

nB |

ncp |

n |

β |

ω, м/с |

G, кг/с |

мм вод.ст. |

|||||||||||||

1 2 3 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Каждому номеру режима соответствуют следующие особенности проведения опыта:

1 – исследование истечения воздуха при Gmin, Gmid, Gmax без нагрева рабочего воздуха и без нагрева воздуха в рубашке охлаждения;

2 – исследование истечения воздуха при Gmin, Gmid, Gmax со средним подогревом рабочего воздуха и без нагрева воздуха в рубашке;

3 – исследование истечения воздуха при Gmin, Gmid, Gmax с максимальным подогревом рабочего воздуха и без нагрева воздуха в рубашке;

4 – исследование истечения воздуха при Gmid, Gmax без нагрева рабочего воздуха и с подогревом воздуха в рубашке охлаждения.