- •Поваляева м.А. Справочник логопеда - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. - 448 с. Оглавление

- •Раздел 1. Мозг и речь. Норма и патология

- •Раздел 2. Комплексная диагностика речи

- •Раздел 3. Коррекционно-образовательный процесс

- •Раздел 4. Нетрадиционные методы в коррекционной и лечебной педагогике

- •Раздел 5. Логопедическая практика в образовательных учреждениях

- •Раздел 6. Специфика работы логопеда детских лечебно-профилактических учреждений

- •Раздел 7. Организация логопедической работы в дошкольно-образовательных учреждениях

- •Раздел 8. Организация логопедического процесса в школе

- •Раздел 9. Нормативные документы и информационно-методические письма

- •Раздел 10. Вопросы и ответы

- •Раздел 1. Мозг и речь. Норма и патология

- •1.1. Неврологические основы речи

- •1.2. Импрессивная и экспрессивная речь

- •1.3. Функциональная асимметрия головного мозга

- •1.4. Доли мозга

- •1.5. Подкорковые узлы

- •1.6. Ретикулярная формация

- •1.7. Тест на распознавание пальцев

- •Для развития ручного праксиса очень полезны такие упражнения:

- •1.8. Обследование ребенка. Неврологический статус

- •1.8.1. Обследование произвольной мимической моторики

- •1.8.2. Обследование речевой моторики

- •1.8.3. Обследование общей произвольной моторики

- •1.8.4. Обследование тонких движений пальцев рук

- •1.8.5. Обследование действий с предметами

- •Приложение. Некоторые показатели психического и физического развития детей

- •Раздел 2. Комплексная диагностика речи

- •2.1. Исторический аспект диагностики

- •2.2. Состояние проблемы на современном этапе

- •2.3. Принципы комплексной диагностики

- •2.4. Диагностика речевых нарушений у детей в раннем возрасте

- •2.4.1. Осмотр новорожденных. Шкала Апгар

- •2.4.2. Соотношение признаков незрелости и поврежденности центральной нервной системы

- •2.5. Методика изучения уровня речевого развития

- •2.5.1. Изучение уровня речевой коммуникации

- •2.5.2. Изучение уровня связной речи детей

- •2.5.3. Изучение словарного запаса детей

- •2.5.4. Изучение грамматической стороны речи

- •2.5.5. Изучение состояния звуковой стороны речи

- •2.5.6. Изучение уровня практического осознания элементов речи

- •2.5.7. Комплексный метод речевой диагностики

- •2.5.8. Обработка и интерпретация полученных результатов

- •2.6. Дифференциальная диагностика дизартрии

- •2.6.1. Дифференциальная диагностика по локально-диагностическим признакам

- •2.6.2. Дифференциальная диагностика дизартрии по степени поражения

- •2.6.3. Основные показатели диагностики дизартрии

- •2.6.4. Дифференциальная диагностика дизартрии от сходных речевых нарушений

- •Раздел 3. Коррекционно-образовательный процесс

- •3.1. Моделирование коррекционно-профилактической деятельности в образовательном учреждении

- •3.2. Ранняя поддержка ребенка

- •3.3. Проблемы раннего обучения чтению

- •3.4. Основные направления коррекции речи

- •3.4.1. Основные направления комплексного медицинского воздействия при спастической форме дизартрии

- •3.4.2. Коррекционная логопедическая работа при спастической дизартрии

- •3.4.3. Гиперкинетическая форма дизартрии

- •3.4.4. Специфика комплексного коррекционного воздействия при гиперкинетической форме дизартрии

- •3.4.5. Логопедическая работа с детьми, страдающими дизартриями, имеющими различные формы звукового расстройства речи

- •3.5. Особенности коррекции фонетической стороны речи с учетом компенсаторных возможностей ребенка

- •3.6. Коррекция звукопроизношения при ринолалии

- •3.6.1. Артикуляционная гимнастика

- •3.6.2. Массаж

- •3.7. Профилактика акустических дисграфий. Дефект смягчения

- •3.7.1. Нарушения звукопроизношения

- •3.8. Профилактика акустических дисграфий. Дефект оглушения

- •Материал для развития фонематического слуха и произносительных дифференцировок

- •3.9. Точечный массаж в коррекционной и лечебной педагогике

- •3.9.1. Точечный массаж при дизартрии

- •3.9.2. Массаж при писчем спазме

- •3.9.3. Точечный массаж при заикании

- •3.9.4. Точки массажа при забывчивости, рассеянности, невозможности сосредоточиться

- •3.9.5. Массаж при робости, боязливости, застенчивости

- •3.9.6. Точечный массаж при немотивированном упрямстве, непослушании детей.

- •Раздел 4. Нетрадиционные методы в коррекционной и лечебной педагогике

- •4.1. Фитотерапия в коррекционной и лечебной педагогике

- •4.2. Ароматерапия в коррекционной и лечебной педагогике

- •4.3. Музыкотерапия в коррекционной и лечебной педагогике

- •4.4. Хромотерапия в коррекционной и лечебной педагогике

- •4.5. Литотерапия в коррекционной и лечебной педагогике

- •Раздел 5. Логопедическая практика в образовательных учреждениях

- •5.1. Общие задачи логопедической практики

- •5.1.1. Что дает логопедическая практика в профессиональном становлении будущего логопеда?

- •5.1.2. Как организуется непрерывная практика?

- •5.1.3. В какой период лучше пройти практику?

- •5.2. Содержание практики

- •5.2.1. Задачи первого периода

- •5.2.2. Задачи второго периода

- •Раздел 6. Специфика работы логопеда детских лечебно-профилактических учреждений

- •6.1. Положение о логопеде

- •6.2. Положение об организации работы логопедического кабинета

- •6.3. Примерный перечень оборудования логопедического кабинета

- •6.4. Положение об организации работы дневного стационара для больных с афазиями, дизартриями и логоневрозами

- •6.5. Специфика работы логопеда в детской поликлинике

- •6.5.1. Первичный прием логопедом

- •6.5.2. Комплектование групп и длительность занятий

- •6.5.3. Связь с родителями и педагогическим персоналом

- •6.5.4. Профилактическая работа

- •6.5.5. Санитарно-просветительная работа

- •6.5.6. Диспансеризация

- •6.5.7. Документация

- •6.5.8. Отчетность

- •6.6. Детский психоневрологический диспансер

- •6.7. Работа логопеда в доме ребенка

- •6.8. Организация работы логопеда в стационарном отделении

- •6.9. Рекомендации к построению индивидуальной коррекционной программы

- •6.10. Методическое объединение логопедов

- •Раздел 7. Организация логопедической работы в дошкольно-образовательных учреждениях

- •7.1. Принципы отбора детей и комплектования групп

- •7.2. Организация работы медико-психолого-педагогической комиссии

- •7.2.1. Документация медико-психолого-педагогической комиссии

- •7.2.2. Требования к оборудованию кабинета

- •7.3. Рекомендации к зачислению дошкольников в специальные группы для детей с нарушениями речи

- •7.3.1. Документы, представляемые на медико-психолого-педагогическую комиссию

- •7.3.2. Документация медико-психолого-педагогической комиссии

- •7.4. Логопедическая документация детского сада для детей с нарушениями речи

- •7.4.1. Виды планов

- •7.4.2. Индивидуальные тетради детей

- •7.4.3. Тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя

- •7.4.4. Работа с родителями

- •7.4.5. Отчет логопеда

- •7.6. Примерное планирование занятий с детьми, страдающими недоразвитием речи

- •7.6.1. Примерный план занятия с детьми 4 лет с общим недоразвитием речи

- •7.6.2. Примерный план работы на неделю с детьми 5 лет с общим недоразвитием речи

- •Раздел 8. Организация логопедического процесса в школе

- •8.1. Организация работы учителя-логопеда на логопункте в массовой школе

- •8.1.1. Распределение времени, отведенного для обследования устной и письменной речи учащихся

- •8.1.2. Распределение времени, отведенного на коррекционно-образовательную работу

- •8.1.3. Распределение рабочего времени учителя-логопеда в период школьных каникул

- •8.1.4. Работа учителя-логопеда в июне

- •8.1.5. Оборудование логопедического кабинета

- •8.1.6. Документация и ее ведение

- •8.1.7. Сроки хранения документации

- •8.2. Работа логопеда в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи

- •8.3. Рекомендации по организации индивидуальных занятий по обучению произношению и их анализу

- •8.3.1. Требования к содержанию плана

- •8.3.2. Требования к индивидуальным занятиям

- •8.3.3. Соблюдение метода обучения произношению

- •8.3.4. Требования к подбору речевого материала

- •Тема 1. Звук ш.

- •Тема 2. Звук к (устранение закрытой гнусавости).

- •8.3.5. Соотношение видов речевой деятельности и видов работы

- •8.3.6. Организация работы

- •8.3.7. Оборудование

- •8.3.8. Фонетический режим

- •8.3.9. Исправление ошибок

- •8.3.10. Фиксация результатов

- •Раздел 9. Нормативные документы и информационно-методические письма

- •9.1. Типовое положение о республиканской медико-психолого-педагогической комиссии

- •9.2. Положение об областной мппк

- •9.2.1. Состав и организация работы областной мппк

- •9.2.2. Перечень документов, представляемых на мппк

- •9.3. Инструкция по приему детей во вспомогательные школы и школы-интернаты

- •9.4. Инструкция по приему в школы для детей с тяжелыми нарушениями речи

- •9.5. Информационное письмо по обучению письму леворуких детей

- •9.6. Рекомендации по отбору детей в классы компенсирующего обучения

- •9.7. Рекомендации по приему детей с задержкой психического развития в дошкольные учреждения и группы специального назначения

- •9.8. Положение о временной группе для детей с нарушением речи в дошкольном учреждении общего типа

- •9.9. Примерный перечень материалов для психолого-педагогического обследования детей школьного возраста в медико-психолого-педагогических комиссиях

- •9.10. Должностные обязанности учителя-логопеда

- •9.11. Об утверждении рекомендаций по определению уровня квалификации педагогических работников

- •9.12. Рекомендации для установления разрядов оплаты труда по etc

- •9.13. Требования к квалификации педагогических работников учреждений образования при присвоении им квалификационных категорий

- •9.14. Нормативы числа мест в дошкольных учреждениях

- •9.15. Норматив предельной наполняемости групп (классов) в образовательных учреждениях

- •9.16. Положение о научно-методическом совете по коррекционно-педагогическим проблемам дошкольного образования

- •Раздел 10. Вопросы и ответы

- •Приложения сказка о веселом язычке

- •Чистоговорки

- •Терминологический словарь

- •Литература

3.9.5. Массаж при робости, боязливости, застенчивости

Эти признаки могут быть как свойствами характера или неправильного воспитания, так и симптомом заболевания. Посоветуйтесь с врачом. Параллельно с назначенным лечением можно провести точечный массаж, который усилит эффект (рис. 3.8).

Воздействие на точки 1—10, 13—16 следует проводить успокаивающим методом приемом легкого поглаживания по часовой стрелке в замедляющемся ритме в течение 3—5 минут.

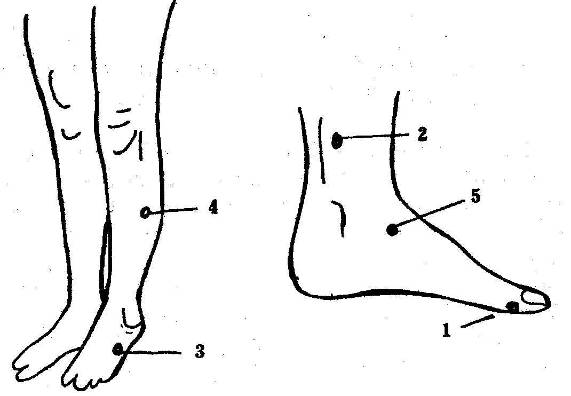

Рис. 3.8. Точечный массаж при робости, боязливости, застенчивости, неуверенности в себе

Воздействие на точки 11, 12, 17 — тонизирующим методом приемом глубокого надавливания с небольшой вибрацией и вращением по часовой стрелке в течение 0,5—1 минуты.

Точки 1, 2, 3, 5 — симметричные, массировать одновременно справа и слева в положении ребенка сидя или лежа.

Точка 4 — симметричная, массировать одновременно с обеих сторон в положении сидя с вытянутыми ногами.

Точка 1 — симметричная, массировать поочередно справа и слева в положении сидя, рука лежит на столе ладонью вверх.

Точки 2, 12, 13 — симметричные, массировать одновременно справа и слева в положении сидя, согнув ноги в коленях.

Точки 12 и 13 особенно эффективны при застенчивости и неуверенности в себе.

Точки 4, 5, 6 — симметричные, массировать одновременно с обеих сторон в положении сидя с вытянутыми ногами.

3.9.6. Точечный массаж при немотивированном упрямстве, непослушании детей.

Воздействие на точки должно проводиться успокаивающим методом приемом легкого вращательного поглаживания по часовой стрелке (3—5 минут для каждой точки) (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Точечный массаж при немотивированном упрямстве, непослушании детей

Итак, познакомив вас с методикой проведения точечного массажа, широким спектром его использования в коррекционной работе, мы надеемся, что убедили вас в его простоте и доступности. Ученые рекомендуют освоить этот вид массажа и педагогам, и родителям, так как он достойно выдержал проверку временем. Старших дошкольников и школьников можно обучить элементам самомассажа. Пропаганда знаний по использованию нетрадиционных методов лечебной, коррекционной педагогики предоставляет возможность использовать их не только медиками, педагогами, но и родителями.

Схема нормального развития детской речи (по А.Н.Гвоздеву)

Период |

Подпериод, возраст |

Развитие предложения (фразы) |

Усвоение речи |

Слоговая структура слов |

Усвоение звуковой стороны речи |

||||||

Объем и типы предложений |

Грамматический строй |

Существительные |

Глаголы |

Прилагательные |

Местоимения, наречия |

Служебные части речи |

Звуки |

Стечения согласных |

|||

Предложения из аморфных слов-корней |

Однословные, 1 год 8 мес. |

Отдельные слова (около 27 слов) |

Нет |

Несколько названий лиц, предметов (около 22 слов) |

Позже появляются названия действий: «ди», «бух» (около 5 слов) |

Нет |

Нет |

Нет |

В слове воспроизводится один слог (ударный или два одинаковых: «га-га», «ту-ту») |

А, о, у, и, м, п, б, к, г, дь, ть, нь, ль, сь |

Нет |

Из двух корней, 1 год 8 мес |

Объединяет в одном предложении два аморфных слова (около 87 слов) |

Нет |

Несклоняемые |

Неспрягаемые формы во 2-м лице ед.ч. повелит. наклонения: «писи», «ниси». «ди», «дай» |

Нет |

Нет |

Нет |

Воспроизводятся двусложные слова, в трехсложных один слог опускается |

Хь, ць, й. часто опускается начальный звук в слове или конечный согласный |

Появляются в середине некоторых слов: льк, ськ, пк, цьк |

|

Усвоение грамматической структуры предложения |

Первые формы слов, 1 год 10 мес. – 2 года |

Рост предложения до 3-4 слов |

Согласование И.п. с глаголом, развивается прилагательное подчинение. Предложения преимущественно аграмматичны |

Начинают употреблять падежи: В.п. с окончанием –у, И.п. мн.ч. с окончанием –ы, –и (фонетически всегда –и), иногда П.п. с окончанием –е; уменьшительно-ласкательные суффиксы |

Первые грамм. формы у 18 глаголов: повелит. Наклонение 2-го лица ед.ч., инфинитив, наст. вр. 3-го лица ед.ч. Часто опускаются приставки |

Появляются прилагательные без согласования с существительным, в И.п. ед.ч. муж. и ж.р. |

Вот, там, где (де), еще хорошо (лассо), не надо, надо и др. смешиваются личные местоимения (о себя говорит в 3-м лице) |

Нет предлогов и союзов. Появляются частицы ка, да, то, не |

В трехсложные словах опускается преударный слог, «кусу» (укушу), может сохраняться количество слогов в четырехсложных словах |

Твердые согласные н, т, д |

Большинство стечений согласных замещаются одним звуком |

Усвоение флексной системы языка, 2 года – 2 года 6 мес. |

Появляются бессоюзные сложные предложения, затем с союзами |

Употребление одних окончаний на месте других в пределах одного значения: «лоскам», «вилкам». Замена окончаний. Появляются суффиксы |

Усваиваются дательный и творит, падежи, «главенствующие» падежные окончания в ед. ч.: -у, -е, -а, -ом, реже -ой. Во мн.ч. -ы (фонетически -и) |

Усваивается число в изъявительном наклонении, изменение по лицам (кроме 2-го лица мн.ч.), настоящее и прошедшее время. В прошедшем времени смешивается род |

23 прилагательных. иногда нарушается согласование и употребляются после существительных, мн.ч. только в им. п. |

Личные местоимения усвоены. Наречия: больше, меньше, короче, скорее и др. |

Появляются предлоги: в, на, у, с. Союзы: и, то, а, потому что, тогда, когда |

В многосложных словах чаще опускаются преударные слоги, иногда приставки |

Твердые с, л, затем: ы, в, р. а. Смешение артикуляционно близких звуков |

Стечение согласных не усвоено, но некоторые группы согласных произносятся правильно |

|

Усвоение служебных частей речи, 2 года в мес. — 3 года |

Развитие сложного предложения |

Появляются сложноподчиненные предложения, усваиваются служебные части речи. Остается неусвоенной категория рода |

Усвоены «главенствующие» падежные око нчан ия мн.ч.: -ов, -ами, -ах. Начинается влияние окончания -о в на другие склонения: «стулов». Начинают усваиваться другие окончания: -а (рога, стулья}; суффиксы увеличительности, принадлежности |

Усваиваются все формы возвратных глаголов, приставок. Наблюдается смешение |

Согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах. Появляются краткие причастия |

Отмечается смешение рода у притяжательных местоимений |

Правильное употребление простых предлогов и многих союзов: чтобы, если, потому что и др. |

Слоговая структура слов нарушается редко, главным образом в малознакомых словах |

Усваиваются следующие звуки: ч, ш, ж, щ, твердый ц |

Заканчивается усвоение стечения согласных |

|

|

3—4 года |

Дальнейшее развитие сложносочиненного и сложноподчиненного предложений |

Различаются по типам склонения и спряжения, например: -ов, -ей, -ев — нулевая флексия. Появляются собственные словоформы |

Продолжается влияние окончания -ов на другие склонения. Иногда сохранятся неподвижное ударение при словоизменении «на коне» |

Часто нарушается чередование в основах. Частицы «не» опускаются, неологизмы с использованием приставок |

Нарушается согласование прилагательных в среднем роде. Овладевают сравнительной степенью прилагательных |

Усваиваются сравнительные степени наречий |

Предлоги по, до, вместо, после; Союзы что, куда, сколько. При условном наклонении частица бы |

Звуковая сторона речи усвоена полностью |

||

4 года – 6 лет |

Дети испытывают затруднения в построении придаточных предложений с союзным словом который |

Практически усваиваются все частные грамматические формы |

Окончательно овладевают всеми типами склонения. Возможны нарушения согласования числительного с существительным в косвенных падежах |

Нарушается чередование в глагольных основах при создании новых форм |

Овладевают согласованием прилагательных с др. частями речи во всех косвенных падежах |

Употребляется одно деепричастие сидя |

Предлоги употребляются в самых разнообразных значениях |

Звуковая сторона речи усвоена полностью, дифференцируют на слух и в произношении |

|

||