- •Елена Осиповна Федосеева Галина Павловна Федосеева основы электроники и микроэлектроники

- •Роль и значение электроники

- •Классификация электронных приборов

- •Краткий исторический обзор развития электроники

- •Раздел 1. Полупроводниковые приборы

- •Глава 1.1. Электропроводность полупроводников

- •Строение и энергетические свойства кристаллов твердых тел

- •Электропроводность беспримесных полупроводников

- •Электропроводность примесных полупроводников

- •1.1.4. Дрейфовый и диффузионный токи в полупроводниках

- •Глава 1.2. Электронно-дырочный переход

- •Электронно-дырочный переход при отсутствии внешнего напряжения

- •Электронно-дырочный переход при прямом напряжении

- •Электронно-дырочный переход при обратном напряжении

- •Полупроводниковые диоды

- •Устройство полупроводниковых диодов

- •Принцип действия, характеристики и параметры выпрямительных диодов

- •Стабилитроны

- •Импульсные диоды

- •Варикапы

- •Глава 1.4. Биполярные транзисторы

- •Устройство и принцип действия транзисторов

- •Схемы включения и статические характеристики транзисторов

- •Параметры транзисторов

- •Типы транзисторов и система их обозначений

- •Глава 1.5.

- •Глава 1.6.

- •Симметричные тиристоры

- •Параметры и типы тиристоров

- •Глава 1.7.

- •Вольт-амперная характеристика опт

- •Раздел 2. Электронные лампы

- •Глава 2.1.

- •2.1.2. Виды электронной эмиссии

- •Движение электрона в электрическом поле

- •Глава 2.2.

- •Параметры триода

- •Глава 2.3.

- •6 Рис. 2.11. Условное графическое обозначение тетрода (а) и схема ёго включения (б)

- •0 Первичные элентроны

- •Лучевой тетрод

- •Раздел 3.

- •Глава 3.1.

- •Электроннолучевая трубка с электростатическим управлением

- •Принцип получения изображения на экране осциллографической трубки

- •Электроннолучевая трубка с магнитным управлением

- •Параметры и система обозначений электроннолучевых трубок

- •Передающие телевизионные электроннолучевые трубки

- •Глава 3.2.

- •Виды фотоэффекта. Фотоэлектронная эмиссия

- •Vo тавив сюда значе]

- •Законы фотоэлектронной эмиссии и характеристики фотокатода

- •Фотоумножитель. Устройство и принцип действия

- •Характеристики однокаскадного фотоумножителя

- •Глава 3.3.

- •Фоторезисторы и фотогальванические элементы

- •Фотодиоды

- •Фототранзисторы и фототиристоры

- •Глава 3.4.

- •3.4.3. Типы светодиодов и их применение

- •Раздел 4. Газоразрядные приборы

- •Глава 4.1.

- •Раздел 5.

- •Глава 5.1.

- •Глава 5.2.

- •5.2.1 Основные понятия микроэлектроники

- •Глава 5.3.

- •Глава 5.4.

Движение электрона в электрическом поле

В электронных лампах электроны, вылетавшие из катода, попадают в электрическое поле между электродами. На электрон в этом поле действует постоянная сила, направленная в сторону положительного электрода. Под действием этой силы электрон движется равноускоренно.

Если начальная скорость электрона равна нулю, то его скорость и энергия в любой точке поля определяется только величиной пройденной разности потенциалов; скорость может быть определена по формуле:

v — 600д/77 км/с.

В электронных приборах скорости электронов очень велики; например, при напряжении между электродами, равном 100 В, скорость электрона при падении его на анод равна 6-106 м/с. Поэтому электронные процессы в электровакуумных приборах можно считать безынерционными.

Если начальная скорость электрона направлена навстречу силе электрического поля (в сторону отрицательного электрода), то электрон движется равнозамедленно, так как поле для него является тормозящим. Ускоряющие и тормозящие электрические поля используются в электронных лампах для управления потоком электронов, вылетающих из катода.

Если начальная скорость направлена перпендикулярно силе электрического поля, то электрон движется по параболе в сторону более высокого потенциала. В общем случае — при начальной скорости, направленной под углом к силовым линиям, — траектория электрона также представляет собой параболу. Подбирая определенную конфигурацию электрического поля, можно управлять потоком электронов — фокусировать его и отклонять в нужном направлении. Этим занимается электронная оптика. В электровакуумных приборах электростатическая фокусировка и отклонение Электронного пучка осуществляются в электроннолучевых трубках.

Электронная лампа, имеющая два электрода — катод и анод, называется электровакуумным диодом и предназначена для выпрямления переменного тока. В современной аппаратуре эти лампы почти полностью вытеснены полупроводниковыми диодами.

Контрольные вопросы

Что называют электронной эмиссией и при каких условиях она возможна?

Какие виды электронной эмиссии бывают и где каждый из них используется?

Как устроен термокатод?

Глава 2.2.

ТРИОД

Устройство и принцип действия триода

Триодом называют трехэлектродную лампу, имеющую катод, анод и управляющую сетку.

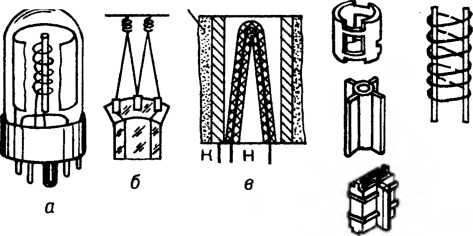

В электронных лампах используют в основном оксидный термокатод косвенного накала. Анод может быть цилиндрической или плоской формы, изготовляется обычно из никеля и имеет ребра для лучшей теплоотдачи. С этой же целью аноды делают чернеными, покрывая слоем графита. Катод помещается внутри анода. Сетка выполняется в виде проволочной спирали и помещается между катодом и анодом (ближе к катоду) (рис. 2.2.). Электроды приварены к держателям, которые впаяны в стеклянную ножку. Все это помещено в стеклянный или металлический баллон с цоколем, который имеет штырьки, служащие внешними выводами электродов. Они электрически соединяются с внутренними выводами подогревателя, катода, сетки и анода. Из баллона откачивают воздух до давления 10~6—10-7 гПа, т. е. создают вакуум.

Оксидный

слой

Рис.

2.2. Триод: а

— схематическое устройство; б,

в —

конструкции катодов прямого и

косвенного накала; г,

д —

конструкции анода и сетки

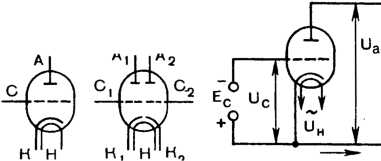

Рис.

2.3. Условные графические обозначения

одинарного (а)

и двойного (б) триодов и схема включения

триода (в)

Схема включения триода (рис. 2.3) содержит три цепи: цепь накала, цепь анода и цепь сетки. В цепи накала протекает ток накала /„, а между выводами подогревателя действует напряжение накала UH. Накал подогревателя осуществляется переменным током, напряжение накала при работе лампы остается неизменным.

Цепь анода включает источник анодного питания £а, промежуток анод—катод лампы и соединительные провода. Чтобы электроны, вылетающие из катода, попадали на анод, электрическое поле в лампе должно быть для них ускоряющим. Поэтому на анод подается от источника питания положительное напряжение относительно катода. Между анодом и катодом действует напряжение анода Ua; в цепи анода протекает ток анода /а — от плюса источника питания Еа через лампу к минусу источника питания.

Цепь сетки содержит источник постоянного напряжения Ес, промежуток сетка — катод лампы и соединительные провода. Разность потенциалов между сеткой и катодом называют напряжением сетки Uc, а ток в цепи сетки — током сетки /с. Общая точка цепей анода и сетки у вывода катода условно имеет нулевой потенциал, относительно которого отсчитывают потенциалы других электродов.

В триоде используется термоэлектронная эмиссия с катода и движение электронов в результирующем электрическом поле, создаваемом анодом и сеткой. Принцип действия триода обусловлен влиянием электрического поля сетки на поток электронов, идущих от катода к аноду.

Рассмотрим влияние сетки при разных напряжениях на ней относительно катода и постоянном положительном напряжении анода.

Если сетка не подключена к источнику Ес, т. е. ее цепь разомкнута, то она не создает своего электрического поля и не оказывает влияния на величину тока анода. При накаленном катоде и отсутствии анодного напряжения эмиттируемые электроны заполняют междуэлектродное пространство у катода. Заряд, созданный этими электронами, называют отрицательным объемным зарядом. Этот заряд создает тормозящее электрическое поле для выходящих из катода электронов. Он тем больше, чем больше количество эмиттируемых электронов, т. е. чем больше напряжение накала. При подаче положительного анодного напряжения на анод попадают только электроны, обладающие достаточной энергией, чтобы преодолеть тормозящее поле около катода.

Если напряжение сетки положительное, то между ней и катодом создается для электронов ускоряющее электрическое поле, которое складывается с ускоряющим полем анода; результирующее ускоряющее поле для электронов в промежутке сетка — катод увеличивается, и больше электронов уходит из объемного заряда сквозь сетку на анод. В результате ток анода возрастает тем больше, чем выше положительное напряжение сетки. Однако такой режим работы триода практически не используется, так как часть электронов притягивается к положительно заряженной сетке, создавая в ее цепи ток сетки /с, который вредно сказывается на работе лампы.

При отрицательном напряжении сетки создается тормозящее электрическое поле для эмиттируемых катодом электронов; ток анода уменьшается тем сильнее, чем больше величина отрицательного напряжения сетки. Отрицательное напряжение сетки, при котором ток анода становится равным нулю при положительном напряжении анода, называют запирающим напряжением Uc зйп. При этом лампа оказывается запертой, поскольку ток через нее не проходит. Это объясняется тем, что тормозящее поле сетки полностью компенсирует ускоряющее поле анода. При дальнейшем увеличении отрицательного напряжения сетки лампа остается запертой. Таким образом, изменяя напряжение сетки, можно изменять величину тока анода, иначе говоря, управлять анодным током. Поэтому сетка в триоде называется управляющей.

Обычно для управления током анода используют изменение отрицательного напряжения сетки, чтобы исключить появление тока сетки. С уменьшением отрицательного напряжения сетки ток анода увеличивается, а с увеличением отрицательного Uc — уменьшается.

Упрощенная картина электрических полей в триоде при отрицательном напряжении сетки показана на рис. 2.4. Силовые линии выходят из электрода с более высоким потенциалом и входят в электрод с более низким потенциалом; их густота условно характеризует напряженность электрического поля. Потенциалы анода и сетки относительно катода показаны знаками «плюс» и «минус», силовые линии анодного поля — тонкими линиями, а поля сетки — толстыми.

Поскольку потенциал сетки ниже потенциала анода, часть силовых линий поля анода заканчивается на сетке, как бы перехватываясь ею, и только часть их доходит сквозь сетку к катоду. Таким образом сетка ослабляет влияние поля анода на электроны у катода и на величину тока анода.

Параметр лампы, показывающий, какая часть силовых линий электрического поля анода проходит сквозь сетку к катоду, называют проницаемостью D. Проницаемость всегда меньше единицы.

Результирующее электрическое поле, действующее на вылетевшие из катода электроны в промежутке сетка — катод, состоит из поля сетки и части поля анода. Можно условно считать, что оно создается одним электродом, находящимся на месте сетки и имеющим относительно катода напряжение, равное сумме напряжения сетки Uc и части напряжения анода DUa, соответственно части силовых линий, доходящих до катода от анода. Напряжение, создающее результирующее поле, называют действующим напряжением сетки Ua и определяют по формуле:

Ua= Uc + DUa.

Из формулы видно, что проницаемость D показывает также, какая часть анодного напряжения участвует в создании результирующего электрического поля около катода.

Из сказанного следует, что благодаря экранирующему действию сетки, ослабляющему влияние анодного поля на анодный ток, а также меньшему расстоянию между сеткой и катодом, чем между анодом и катодом, изменения напряжения сетки гораздо сильнее влияют на ток анода, чем такие же изменения напряжения анода. На этом основаны усилительные свойства триода и использование его для усиления электрических колебаний (рис. 2.5).

Источник слабых электрических колебаний мс~ включается в цепь сетки, а нагрузка RH, на которой создаются усиленные колебания, включается в цепь анода. Таким образом, цепь сетки является входной, а цепь анода — выходной-, переменное напряжение от источника ыс~ — входным сигналом ыВх. Пока входного сигнала нет, на сетке действует только постоянное отрицательное напряжение (смещение) Ес, необходимое, чтобы не появлялся ток сетки. При этом в анодной цепи протекает постоянный ток анода от источника питания Еа через резистор нагрузки R„ и лампу. Напряжение на нагрузке и напряжение анода остаются постоянными.

При подаче переменного напряжения от источника ис напряжение сетки становится пульсирующим, поэтому ток анода тоже пульсирует и создает на нагрузке пульсирующее падение напряжения. Его переменная составляющая имеет такую же частоту и форму кривой, что и входной сигнал, и представляет собой усиленный сигналом на выходе ИвЫХ. Усиление происходит за счет энергии источника питания из-за того, что при малых изменениях напряжения сетки получаются большие изменения тока анода и напряжения на нагрузке, следовательно, выходной сигнал гораздо больше входного. Это осуществляется при условии правильного выбора сопротивления нагрузки: с увеличением сопротивления нагрузки выходной сигнал возрастает.

Характеристики триода

Анодный ток в триоде зависит от трех напряжений — накала, сетки и анода. Учитывая, что напряжение накала всегда остается неизменным, равным номинальному, рассматривают два вида статических характеристик триода:

анодные — зависимость тока анода от напряжения анода при постоянном напряжении сетки

L — f{Ua) при Uc — const;

анодно-сеточные — зависимость тока анода от напряжения сетки при постоянном напряжении анода

/а =f(Uc) ПрИ Ua = COnst.

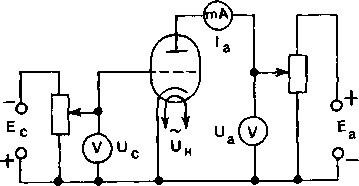

Схема для снятия статических характеристик триода (рис. 2.6) включает источники постоянных напряжений £а и ЕС1 потенциометры для изменения напряжений анода и сетки, приборы для измерения напряжений анода и сетки и тока анода.

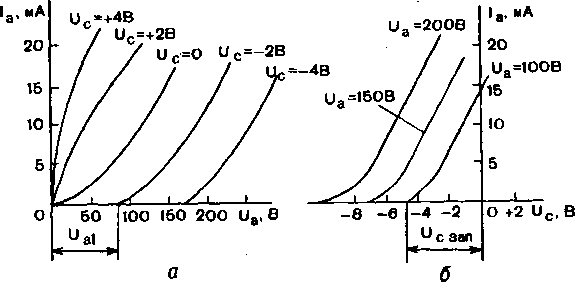

Анодные характеристики, снятые при разных значениях постоянного напряжения сетки, составляют семейство статических анодных характеристик (рис. 2.7, а). Анодные характеристики — это выходные характеристики триода.

Анодная характеристика, снятая при £УС = 0, выходит из начала координат; при отсутствии напряжения анода тока в цепи анода нет. Анодная характеристика нелинейна: с увеличением Ua ток растет сначала медленно (из-за тормозящего действия отрицательного объемного заряда), а затем (по мере рассасывания этого заряда) — все быстрее.

Характеристика, снятая при постоянном отрицательном напряжении сетки, например при Uc—— 2 В, начинается не из нуля, а правее, при некотором значении напряжения анода Ua\. Это объясняется тем, что с увеличением напряжения анода от нуля ток будет оставаться равным нулю до тех пор, пока ускоряющее поле анода не скомпенсирует около катода тормозящее действие поля сетки. Лампа остается запертой, если действующее напряжение отрицательно или равно нулю. Значение напряже

ния Ua|, при котором начинается характеристика, можно найти, приравняв к нулю действующее напряжение:

Uc "{• DUa[ — О,

откуда

C/al =

D

’

Рис.

2.6. Схема для снятия статических

характеристик триода

где

Z>d

—

проницаемость триода.

Рис.

2.7. Анодные (а) и анодио-сеточные (б)

характеристики

триода

Чем больше абсолютная величина отрицательного напряжения сетки, при котором снимается анодная характеристика, тем сильнее тормозящее поле сетки; следовательно, тем сильнее должно быть ускоряющее поле анода для его компенсации. Поэтому при увеличении отрицательного постоянного напряжения сетки анодные характеристики все больше сдвигаются вправо.

При постоянном положительном напряжении сетки все анодные характеристики выходят из начала координат, так как

даже при малом напряжении анода поле у катода ускоряющее и часть электронов попадает на анод. При большем положительном напряжении сетки анодные характеристики будут круче.

Анодно-сеточные характеристики, снятые при разных значениях постоянного напряжения анода, составляют семейство статических анодно-сеточных характеристик. Анодно-сеточные характеристики являются передаточными характеристиками триода.

При снятии анодно-сеточной характеристики триода сначала устанавливают определенную величину постоянного напряжения анода, а затем такое отрицательное напряжение сетки, при котором анодный ток становится равным нулю, т. е. лампа запирается. Это и будет началом характеристики при Uc = UC3aп. Начиная с этой точки уменьшают абсолютную величину отрицательного напряжения сетки через определенные интервалы и записывают соответствующие значения тока анода, по которым строят кривую (рис. 2.7, б). При этом ток анода растет сначала медленно, а затем быстрее, т. е. характеристика нелинейна.

В точке запирания, как было рассмотрено, действующее напряжение равно нулю, откуда можно определить запирающее напряжение:

Uс зап ==: DUa.

С повышением напряжения анода отрицательное запирающее напряжение увеличивается, поэтому анодно-сеточные характеристики, снятые при более высоком постоянном напряжении анода, сдвигаются влево. Анодно-сеточные характеристики начинаются только в области отрицательных напряжений сетки, поскольку при положительном анодном напряжении лампу можно запереть только тормозящим полем сетки. Участки анодно-сеточных характеристик в области положительных напряжений сетки обычно не используются: хотя анодный ток с увеличением положительного напряжения сетки растет, но появляется и растет ток сетки, который приводит к искажению усиливаемых колебаний.