- •Назначение и свойства промывочной жидкости для бурения осложненных зон.

- •Часть 1. Теоретические основы структурирования промывочных жидкостей

- •Структура промывочных жидкостей

- •Гидрофобные (коагуляционные) структуры

- •Толщина диффузионного слоя с увеличением концентрации ионов и их заряда снижается в соответствии с уравнением

- •Гидрофильные структуры

- •1.2.1 Структура воды

- •1.2.2 Поверхностная энергия твердых тел.

- •Поверхностные натяжения твердых тел

- •1.2.3. Взаимодействие воды с поверхностью твердых тел.

- •2. Структура глинистого раствора.

- •2.1 Структурообразователи

- •2.2 Механизм гидрофильного структурообразования глинистых растворов

- •2.3. Объёмная электрическая энергия промывочной жидкости

- •Среднее значение

- •2.4. Приборы для определения прочности структуры промывочных жидкостей

- •3. Структурирование глинистых растворов

- •3.1. Способы структурирования

- •3.2. Структурирование промывочной жидкости за счет повышения концентрации дисперсной фазы

- •3.3. Структурирование буровых растворов путем диспергирования твердой фазы

- •Влияние числа импульсов генератора на свойства растворов

- •3.4. Влияние температуры на прочность структуры глинистых растворов

- •4. Роль электролитов в структурировании промывочных жидкостей.

- •4.1. Общие сведения об электролитах, применяемых при бурении скважин.

- •Зависимость рН растворов солей от их концентрации

- •Теплота растворения электролитов

- •4.2. Электролиты в роли структурообразователя

- •4.3. Активация твердой фазы электролитами.

- •4.4. Дезактивация дисперсной фазы электролитами

- •5. Роль полимеров в структурировании промывочных жидкостей.

- •5.1. Полимеры – структурообразователи.

- •5.1.2. Синтетические структурообразователи

- •5.2. Активность полимеров

- •Расчетные значения энергии поляризации

- •5.3. Другие функции полимеров.

- •5.4. Активация полимеров.

- •5.5. Активация дисперсионной среды полимерных растворов.

- •5.6. Активация твердой фазы полимерами

- •5.7. Дезактивация дисперсной фазы гидрофобными веществами (пав, полимерами, маслами)

- •5.8 Стабильность (седиментационная и агрегативная устойчивость) раствора.

- •5.9 Стабилизация буровых растворов полимерами.

- •Устойчивость реагентов к агрессии солей

- •6. Деструктурирование промывочных жидкостей

- •6.1. Искусственное деструктурирование (разжижение) промывочных жидкостей путем снижения концентрации твердой фазы

- •6.2. Деструктурирование промывочных жидкостей путём активации твёрдой фазы. Понизители вязкости.

- •6.3. Деструктурирование минерализованных промывочных жидкостей

- •7. Структурная вязкость и коэффициент трения промывочных жидкостей

- •7.1.Вязкость ньютоновских жидкостей

- •Силу трения можно выразить формулой

- •Тогда касательное напряжение составит

- •Коэффициент кинематической вязкости будет

- •7.2. Вязкость структурированных жидкостей

- •7.2.1. Анализ существующих теорий

- •7.2.2. Влияние скорости течения, диаметра труб и концентрации твердой фазы на вязкость и коэффициент трения структурированных жидкостей

- •Влияние вязкости полимерного раствора и скорости

- •Зависимость показания раствора от концентрации кельцана

- •7.2.3. Влияние активации и дезактивации твёрдой фазы на коэффициент трения (вязкость) структурированных жидкостей.

- •7.3. Деструктурирование промывочных жидкостей при циркуляции.

- •7.3.1. Влияние длительности циркуляции структурированной жидкости на её вязкость

- •7.3.2. Влияние температуры на вязкость промывочных жидкостей.

- •7.4. Определение вязкости (касательных напряжений) промывочных жидкостей.

- •Значения вязкости различных буровых растворов

- •7.5. Влияние прочности структуры и вязкости промывочных жидкостей на процесс бурения

- •7.6. Тиксотропия промывочных жидкостей

- •Выводы:

- •7.7.Плотность промывочной жидкости.

- •Плотность аэрированной жидкости определяется по формуле

- •Часть II. Стабилизация неустойчивых стенок скважин. Задачами второй части исследований являются:

- •8.Общие сведения о структуре горных пород.

- •8.1 Химические связи в минералах

- •8.2. Межмолекулярные связи в горных породах.

- •8.3 Поверхностная энергия горных пород.

- •8.4 Устойчивость горных пород стенок скважин.

- •9. Промывочные жидкости для бурения уплотненных глин.

- •9.1. Уплотненные глины

- •Значения коэффициента для различной плотности глины

- •9.2. Осложнения при бурении уплотненных глин.

- •9.2.1. Механизм увлажнения и набухания глин.

- •9.2.2. Фильтрация воды в горные породы.

- •9.2.3. Разупрочнение уплотненных глин.

- •9.2.4. Диспергирование и размывание глин.

- •9.2.5. Влияние гидравлического давления на увлажнение глины.

- •9.2.6. Влияние горного давления на увлажнение глины.

- •9.3. Промывочные жидкости, применяемые для профилактики осложнений в уплотненных глинах

- •9.4. Основные направления выбора промывочной жидкости для бурения глинистых пород

- •9.5. Анализ эффективности применяющихся глинистых растворов для бурения уплотненных глин.

- •9.6. Анализ эффективности полимерных и полимерглинистых растворов.

- •9.7. Анализ эффективности ингибирующих растворов

- •10. Промывочные жидкости для бурения неуплотненных глин

- •10.1. Глинистые неуплотненные породы. Осложнения при их бурении.

- •10.2. Анализ влияния электролитов на увлажнение и прочность неуплотненной глины.

- •Зависимость пластической прочности образца глины от влажности к2

- •10.3. Влияние полимеров и полимерсолевых растворов на увлажнение и прочность неуплотненных глин.

- •10.4. Полимерполисолевые промывочные жидкости, для бурения неуплотненных глин (общие понятия).

- •10.5. Исследование крепящих свойств полимерполисолевых растворов.

- •10.5.1. Теоретические рассуждения.

- •10.5.2. Экспериментальные исследования.

- •11. Промывочные жидкости для бурения микротрещиноватых глинистых пород.

- •11.1. Микротрещиноватые глинистые породы. Осложнения при бурении

- •11.2. Влияние технологических параметров бурения на раскрытие трещин

- •11.3. Влияние гидродинамического давления на раскрытие трещин

- •11.4. Промывочные жидкости. Механизм их действия. Анализ эффективности.

- •12. Промывочные жидкости для бурения трещиноватых горных пород.

- •12.1. Трещиноватые горные породы

- •12.2. Поглощение промывочной жидкости в трещиноватых породах

- •12.3. Мероприятия по предупреждению поглощения промывочных жидкостей

- •12.4. Анализ эффективности различных наполнителей для кольматации трещин

- •Закупоривающая способность глинистых паст

- •Определение закупоривающей способности вол

- •Закупоривающая способность вус

- •Зависимость объема тампонажной смеси от состава ее компонентов

- •12.5. Применение пен при бурении трещиноватых пород

- •13. Промывочные жидкости для бурения соленосных отложений

- •13.1. Осложнения при бурении соленосных отложений

- •13.2. Растворение хемогенных горных пород Растворение горных пород в промывочной жидкости характерно для галлоидов и сульфатов, в меньшей степени карбонатов.

- •Измерение массы и длины образцов соли при растворении в воде

- •13.3. Размывание хемогенных пород

- •Зависимость скорости и константы растворения соли от скорости потока

- •13.4. Анализ влияния различных компонентов промывочной жидкости на растворяющую способность раствора

- •Скорость растворения галита в перемешиваемом растворе, м/с10-7 (емкость 10л)

- •Из анализа результатов следует:

- •13.5. Промывочные жидкости, применяемые для бурения соленосных отложений

- •Промывочные жидкости, применяемые в России при бурении соленосных отложений

- •Продолжение таблицы 13.7

- •13.6. Анализ качества применяющихся промывочных жидкостей для бурения соленосных отложений

- •Скорость растворения галита в циркулирующих растворах

- •13.7. Силикатные растворы

- •Состав и свойства сульфатосиликатных и карбонатосиликатных растворов

- •13.8. Лигниноглинистые растворы

- •Заключение

- •Библиографический список

- •3. Структурирование глинистых растворов 42

- •4. Роль электролитов в структурировании промывочных жидкостей. 55

- •5. Роль полимеров в структурировании промывочных жидкостей. 78

- •6. Деструктурирование промывочных жидкостей 116

- •7. Структурная вязкость и коэффициент трения промывочных жидкостей 131

- •9. Промывочные жидкости для бурения 188

- •10. Промывочные жидкости для бурения неуплотненных глин 222

- •11. Промывочные жидкости для бурения микротрещиноватых глинистых пород. 264

- •12. Промывочные жидкости для бурения трещиноватых горных пород. 279

- •13. Промывочные жидкости для бурения соленосных отложений 304

4.2. Электролиты в роли структурообразователя

При промывке скважины в соленосных горных породах глинистыми и полимерными растворами происходит их интенсивная коагуляция поэтому ведутся поиски по замене этих растворов растворами, устойчивыми к солевой агрессии. К таким растворам можно отнести растворы с конденсированной твердой фазой. Конденсированная твердая фаза должна быть:

гидрофильной,

обладать активными функциональными

группами: – ОН-;

– СО3-;![]() ;

SiO2-;

;

SiO2-;

агрегативно- и седиментационно устойчивой.

Для получения конденсированной твердой фазы используют легкорастворимые в воде соли, вступающие друг с другом или с водой в реакцию с получением нерастворимых или малорастворимых (но с гидрофильной поверхностью) соединений.

Так, в результате взаимодействия ионов магния растворенного в воде бишофита с гидроксильной группой ОН- каустической соды образуются кристаллики гидроксида магния с гидрофильной поверхностью:

MgCl2+NaOH=Mg(OH)2+Na++Cl-

Благодаря наличию полярных групп -ОН вокруг микрокриcталлов Mg(OH)2 в воде образуются сольватные слои, значительной величины, в результате чего раствор в спокойном состоянии превращается в гидрогель. Поэтому буровые растворы с конденсированной твердой фазой, содержащей гидроксильную группу, получили название гидрогелей (в данном случае гидрогель магния).

С целью получения твердой фазы о большой удельной поверхностью и большей агрегативной и седиментационной устойчивостью рост частиц твердой фазы ограничивают введением в раствор полимеров (чаще всего КМЦ). Адсорбируясь на микрокристаллах Mg(OH)2, КМЦ не только ограничивает рост кристалла, но и активирует поверхность твердой фазы.

Подобные гидрогели могут образовывать гидроксиды трех и четырехвалентных элементов: Al(OH)3; Si(ОН)4 и т.д. В отличие от двухвалентных металлов, которые образуют гидроксиды только в щелочной среде трех- и четырехвалентные элементы образуют гидроксиды даже в кислой среде. Так, например, гидроксид алюминия появляется уже при рН=5. При действии на кислые растворы солей алюминия щелочью из раствора выпадает студенистый осадок гидрогеля алюминия.

Кремниевые кислоты Н2О·SiO2, Si(OH)4, в растворе также образуют гидрогели.

При высушивании гидрогелей получают аэрогели: алюмогели, силикагели.

Предотвращая сращивание микрокристаллов с помощью полимеров, получают стойкие структурированные растворы.

Наряду с гидрогелями широкое распространение получают промывочные жидкости с конденсированной твердой фазой, образованной из двух взаимодействующих в растворе друг с другом солей:

Na2CO3+CaCl2=CaCO3+2Na++2Cl-

Na2SiO3+CaCl2=CaSiO3+2Na++2Cl- и т.д.

или двух солей и воды:

Al(SO4)3+3CaCl2+3H2O=3CaSO4+2Al(OH)3+3H++3Cl-

Полученные таким образом соли также имеют гидрофильные функциональные группы и способны образовывать гели, поэтому их называют солегелями и гидросолегелями.

С целью ограничения роста кристаллов и гидрофилизации твердой фазы так же, как и при получении гидрогелей, в раствор добавляют полимеры: КМЦ, гипан, крахмал. Тип солегелей определяется по наименованию аниона и катиона конденсированной соли (сульфатно-кальциевый солегель, силикатно-кальциевый солегель, алюмо-силикатный солегель) или по названию соли (например, гипсовый солегель).

При введении в раствор щелочных солей наряду с солями образуются гидроокислы поливалентных металлов. Такие растворы получили название гидросолегелей.

Наиболее широкое распространение в России получил разработанный O.K. Ангелопуло гидрогель магния. Им было установлено, что концентрированные и насыщенные растворы МgСl2, а также насыщенные растворы NaCI и КС1, содержащие 15-20 % MgCl2 после обработки 1,5-2,0% NaOH, через несколько часов интенсивного перемешивания превращаются в структурированную систему- гидрогель магния, которая даже без добавки полимеров сохраняет стабильность в течение нескольких месяцев. Тем не менее с целью получения раствора с малым СНС в процессе приготовления раствора, когда СНС достигнет 3-5 Па, гидрогель обрабатывают полимерами.

Известно, что конденсация (кристаллизация) соли быстрее начинается при наличии центров кристаллизации - мельчайших твердых частиц в растворе, поэтому для ускорения конденсации соединений в раствор добавляют так называемые активированные (NaOH) затравки кристаллизации: сконденсированный гидроксид магния, асбест, тонко-, диспергированный мел, глину, гидролизный лигнин, отходы бумажного, химического и металлургического производства (частично растворимые шламы, шлаки, золу, диспергированную известь и т.д.).

При получении солегелей для предотвращения конденсирования крупных кристаллов полимер (по гельтехнологии O.K. Ангелопуло) вводят в один из электролитов до смешивания с другим электролитом.

Вместо электролитов для получения гелей могут использоваться природные (асбест, торф) и искусственные полимеры. Так, при введении в раствор полимеров (КМЦ, ПАА) кислой асбестовой затравки (КАЗ) и небольшого количества щелочи получают буровой раствор под названием асбогель.

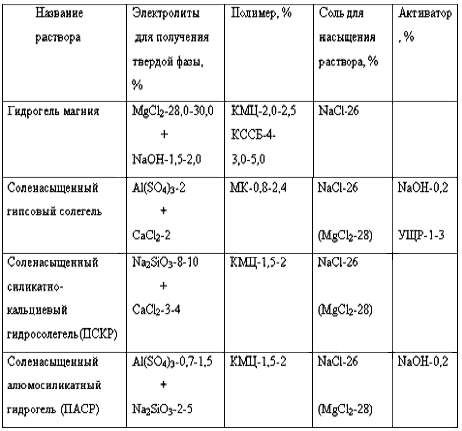

Гидрогели и солегели при бурении соленосных отложений для максимально возможного снижения растворяющей способности промывочной жидкости насыщают солями одновалентных или двухвалентных металлов в зависимости от требуемой соли. В табл.4.5 приводится состав некоторых гидро- и солегелей, применяемых для бурения соленосных отложений.

К недостаткам гидрогелей и солегелей следует отнести высокую материалоемкость дефицитных материалов, что значительно повышает себестоимость промывочных жидкостей.

Таблица 4.5

Состав гидрогелей и солегелей, применяемых в России для бурения соленосных отложений