- •Содержание

- •Определения

- •Обозначения и сокращения

- •Введение

- •1 Нормирование метрологических характеристик средств измерений

- •1.1 Общие положения

- •1.2 Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (без введения поправки)

- •1.3 Характеристики погрешностей си

- •1.4 Характеристики чувствительности си к влияющим величинам

- •1.5 Динамические характеристики си

- •1.6 Типовые динамические модели линейных аналоговых си

- •2 Методы определения динамических характеристик си

- •3 Системы и установки для экспериментального определения динамических характеристик средств измерений

- •3.2 Требования, предъявляемые к испытательным сигналам

- •3.3 Требования, предъявляемые к регистрирующим приборам

- •4 Методы обработки экспериментальных динамических характеристик средств измерений

- •4.1 Метод предварительной оценки и контроля динамических характеристик си

- •4.2 Аппроксимация экспериментальной переходной характеристики конечным числом показательных функций

- •4.3 Применение регрессионного анализа для определения динамических характеристик си

- •4.3.1 Математические аспекты реализации регрессионного анализа

- •4.3.2 Выбор функции регрессии

- •4.3.3 Системы дифференциальных уравнений для различных динамических моделей си

- •4.3. 4 Реализация регрессионного анализа

- •4.4 Полулогарифмический метод определения параметров переходной характеристики

- •4.5 Графоаналитический метод с использованием характерных точек динамических характеристик

- •5 Определение переходных функций средств измерений по передаточным функциям

- •6 Фильтрация сигналов измерительной информации

- •6.1 Сигналы измерительной информации

- •6.2 Электрические фильтры

- •6.3 Спектральные характеристики сигналов

- •7 Сглаживание данных эксперимента

- •7.1 Линейное сглаживание

- •7.2 Нелинейное сглаживание

- •7.3 Функции сглаживания данных в Mathcad 2000

- •7.4 Сглаживание характеристики скользящим усреднением

- •8 Обработка результатов наблюдений при определении динамических характеристик средств измерений

- •9 Критерии адекватности динамических характеристик средств измерений

- •Список использованных источников

1.4 Характеристики чувствительности си к влияющим величинам

1.4.1 Функция влияния

![]() .

.

1.4.2 Изменения

![]() значений МХ СИ, вызванные изменениями

влияющих величин

значений МХ СИ, вызванные изменениями

влияющих величин![]() в установленных пределах.

в установленных пределах.

1.5 Динамические характеристики си

1.5.1 Полная динамическая характеристика аналоговых СИ, которые можно рассматривать как линейны, выбирается из числа следующих:

- переходная

характеристика

![]() ;

;

- импульсная

переходная характеристика

![]() ;

;

- амплитудно-фазовая

характеристика

![]() ;

;

- амплитудно-частотная

характеристика

![]() - для минимально-фазовых СИ;

- для минимально-фазовых СИ;

- совокупность

амплитудно-частотной

![]() и фазово-частотной

и фазово-частотной![]() характеристик;

характеристик;

- передаточная

функция

![]() .

.

1.5.2 Частные динамические характеристики аналоговых СИ, которые можно рассматривать как линейные. К частным динамическим характеристикам относят любые функционалы или параметры полных динамических характеристик, например:

- время реакции

![]() ;

;

- коэффициент

демпфирования

![]() ;

;

- постоянная времени

![]() ;

;

- значение амплитудно-частотной характеристики на резонансной

частоте

![]() ;

;

- значение резонансной

собственной круговой частоты

![]() .

.

1.5.3 Частные

динамические характеристики АЦП и ЦИП,

время реакции которых не превышает

интервала времени между двумя измерениями,

соответствующего максимальной частоте

(скорости)

![]() измерений, а также ЦАП. Примерами частных

динамических характеристик АЦП являются:

измерений, а также ЦАП. Примерами частных

динамических характеристик АЦП являются:

- время реакции

![]() ( в том числе для ЦАП);

( в том числе для ЦАП);

- погрешность

![]() датирования отсчета;

датирования отсчета;

- максимальная

частота (скорость) измерений

![]() .

.

1.5.4 Динамические

характеристики аналого-цифровых СИ (в

том числе измерительных каналов

измерительных систем и

измерительно-вычислительных комплексов,

оканчивающихся АЦП), время реакции

которых больше интервала времени между

двумя измерениями, соответствующего

максимально возможной для данного типа

СИ частоте (скорости)

![]() измерений:

измерений:

- полные динамические характеристики эквивалентной аналоговой части аналого-цифровых СИ;

- погрешность

датирования отсчета

![]() ;

;

- максимальная

частота (скорость) измерений

![]() .

.

Из числа представленных групп МХ СИ подробно рассмотрим нормирование динамических характеристик СИ, поскольку другие МХ рассматриваются в соответствующих разделах метрологии.

В ГОСТ 8.009 предусмотрено нормирование таких динамических характеристик СИ, которые позволяют оценивать искажения средствами измерения любых изменяющихся сигналов, поступающих на их вход – исследуемых при измерениях (динамическая составляющая погрешности измерений), и сигналов, эквивалентных статической погрешности СИ, поступающих в данное СИ в измерительной системе (статическая погрешность измерительной системы),

Для линейных СИ такими характеристиками являются так называемые полные динамические характеристики, представляющие собой функции, связывающие между собой изменяющиеся во времени входной сигнал и вызываемый им выходной сигнал СИ. По ГОСТ 8.009 полная динамическая характеристика СИ определяется как динамическая характеристика, полностью описывающая принятую математическую модель динамических свойств СИ. Причем описание может быть математическим, графическим, в виде таблицы и т. п.

Эти характеристики для линейных звеньев между собой связаны однозначно, поэтому в каждом конкретном случае следует нормировать ту из них, которой в данном случае удобнее пользоваться и которую удобнее экспериментально оценивать (контролировать).

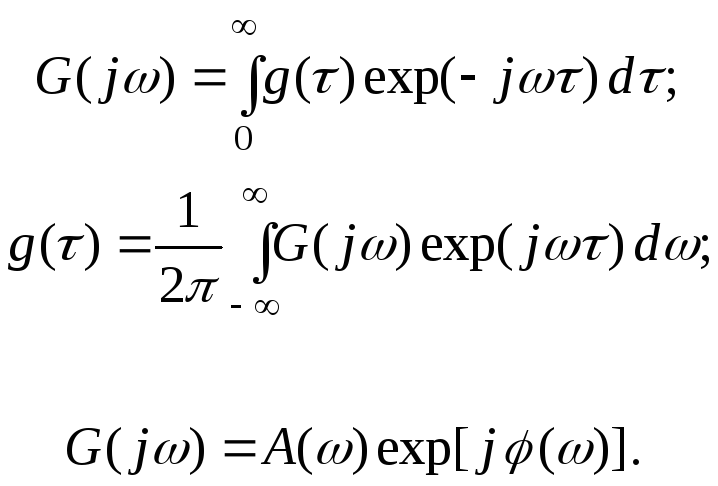

Полные динамические характеристики линейных аналоговых СИ однозначно связаны между собой следующими соотношениями:

- переходная характеристика

![]()

- импульсная переходная характеристика

![]()

- амплитудно-фазовая характеристика

- передаточная функция

![]()

В теории

автоматического управления кроме

указанных характеристик используют

вещественную частотную характеристику

![]() и мнимую частотную характеристику

и мнимую частотную характеристику![]() ,

которые связаны с полными динамическими

характеристиками следующими соотношениями:

,

которые связаны с полными динамическими

характеристиками следующими соотношениями:

Если СИ обладает амплитудно-фазовой характеристикой минимально-фазового типа, то его фазово-частотная характеристика однозначно связана с логарифмической амплитудно-частотной характеристикой

![]()

![]() ,

,

где

![]() ;

;

![]() -

переменная интегрирования, имеющая

размерность круговой

-

переменная интегрирования, имеющая

размерность круговой

частоты.

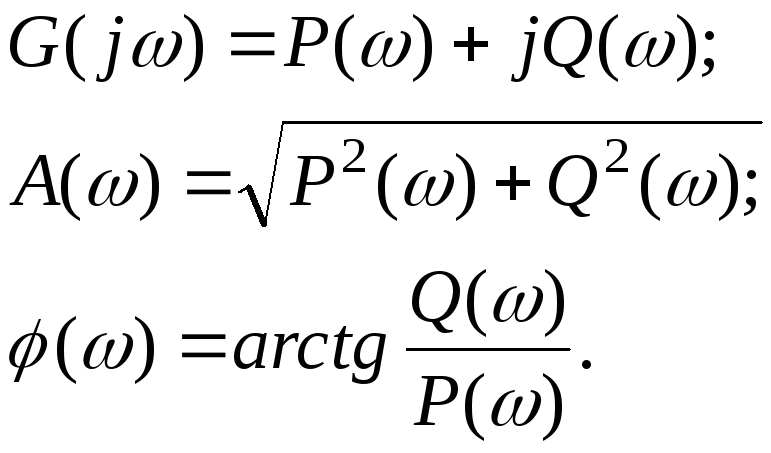

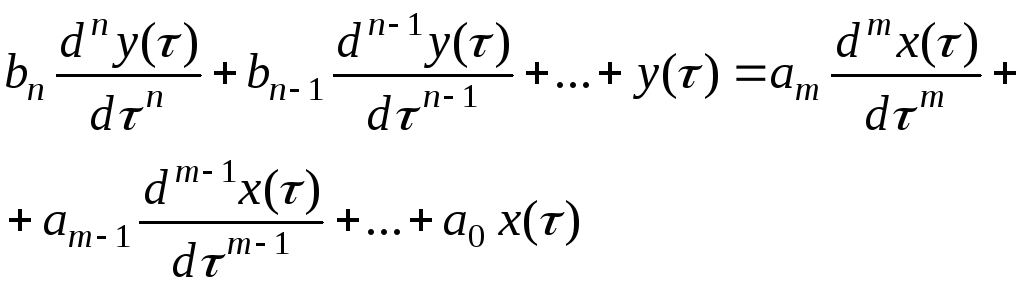

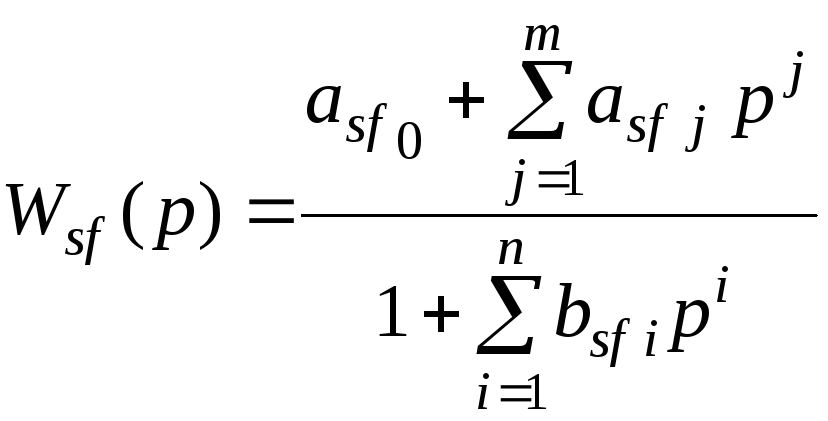

Если динамические свойства СИ описываются дифференциальным уравнением

с нулевыми начальными условиями, то передаточная функция и амплитудно-фазовая характеристики имеют дробно-рациональное представление с коэффициентами из дифференциального уравнения:

(1.1)

(1.1)

Для оценки инструментальной составляющей погрешности измерений наиболее удобна амплитудно-фазовая характеристика, однако, она не всегда может быть экспериментально определена с помощью прямых методов измерений.

С точки зрения экспериментального определения наиболее удобными динамическими характеристиками являются переходная и амплитудно-частотная характеристики. Действительно, при подаче на вход СИ испытательного ступенчатого сигнала единичного размера можно с помощью прямых измерений выходного сигнала получить отсчеты (или запись) переходной характеристики. Амплитудно-частотная характеристика также может быть получена с помощью прямых измерений амплитуды выходных гармонических сигналов при действии на входе гармонических сигналов требуемой частоты и единичной амплитуды.

Однако здесь возникает трудность, связанная с ограниченными возможностями точного воспроизведения формы сигналов тех или измеряемых величин. Например, трудно воспроизвести гармоническое изменение температуры, концентрации сложных веществ, влажности, расхода. С другой стороны, скачкообразное изменение таких величин, как, например, скорости и ускорения воспроизвести труднее, чем гармоническое.

Все перечисленные обстоятельства следует учитывать при выборе той или иной динамической характеристики для нормирования. Нормировать рекомендуется такую характеристику, которая может быть экспериментально определена с помощью наиболее простых методов измерений.

Для моделирования динамической составляющей погрешности измерений наиболее удобны импульсная переходная и амплитудно-фазовая характеристики, а также передаточная функция.

Импульсная переходная характеристика используется при цифровом моделировании путем приближенного вычисления выходного сигнала СИ

![]() .

.

Амплитудно-фазовая характеристика и передаточная функция часто используются для моделирования СИ на вычислительных машинах.

Для расчета МХ измерительных каналов измерительных систем, состоящих из СИ, наиболее приемлемы передаточная функция и амплитудно-фазовая характеристика. При этом для определения, например, передаточной функции всей измерительной системы, состоящей из последовательных, параллельных или комбинированно соединенных СИ, используют правила, применяемые в теории автоматического управления.

Что касается импульсной переходной характеристики измерительной системы, то для последовательного соединения она, как известно, равна свертке импульсных переходных характеристик отдельных звеньев, а при параллельном соединении – сумме импульсных характеристик.

Возможность применения динамических характеристик для оценки динамической погрешности СИ можно продемонстрировать на примере передаточной функции.

Предположим, что

передаточная функция СИ нормирована в

виде (1.1). При этом должны быть известными

значения

![]() и

и![]() .

.

Нормированию

подлежат номинальные значения

![]() и

и![]() коэффициентов

коэффициентов![]() и

и![]() и их наибольшие допускаемые отклонения

и их наибольшие допускаемые отклонения![]() и

и![]() от номинальных значений. Величины

от номинальных значений. Величины![]() и

и![]() используют только для контроля качества

СИ при испытаниях. При расчетах

динамической составляющей погрешности

применяют величины

используют только для контроля качества

СИ при испытаниях. При расчетах

динамической составляющей погрешности

применяют величины![]() и

и![]() .

.

Если на вход СИ

подается сигнал

![]() ,

то выходной сигнал в операторной форме

выражается

,

то выходной сигнал в операторной форме

выражается

![]()

Номинальная статическая функция преобразования СИ может быть принята в виде

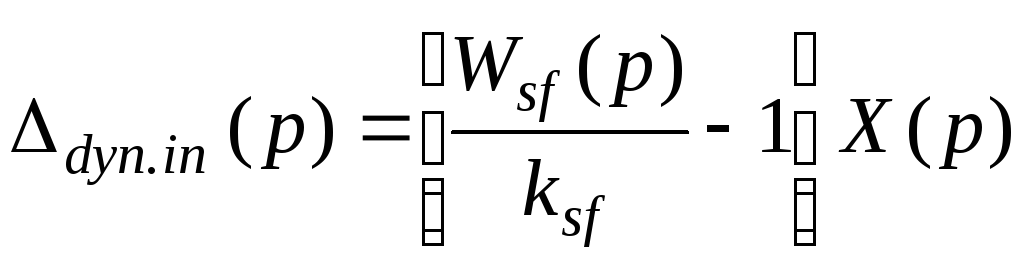

Тогда динамическая погрешность СИ по выходы в операторной форме выражается формулой

![]()

где

.

.

Динамическая погрешность СИ по входу выражается формулой

.

.

Из передаточной функции можно также получить переходную характеристику СИ с помощью обратного преобразования Лапласа:

![]() .

(1.2)

.

(1.2)

Импульсная переходная характеристика СИ связана, в свою очередь, с переходной характеристикой следующим соотношением

![]() .

.

Таким образом, по передаточной функции могут быть найдены все характеристики, отражающие динамические свойства СИ в действующей НТД.

В отличие от полных

динамических характеристик, по частным

динамическим характеристикам нельзя

вычислить динамическую составляющую

погрешности измерений. В соответствии

с ГОСТ 8.009 частная динамическая

характеристика СИ определяется как

функционал или параметр полной

динамической характеристики СИ. Используя

частные динамические характеристики,

можно ориентировочно сопоставить

свойства СИ в условиях измерения. В

некоторых случаях вполне допустимо

нормировать только частные динамические

характеристики. Например, для стрелочных

приборов, предназначенных для измерений

постоянных или медленно меняющихся

величин, указания в НТД времени реакции

![]() достаточно для того, чтобы оператору

определить время считывания показаний

измерительного прибора. Другим примером

могут являться магнитоэлектрические

осциллографические гальванометры, для

которых в НТД нормируются только частные

динамические характеристики - частота

собственных колебаний (частота, при

которой возможен резонанс)

достаточно для того, чтобы оператору

определить время считывания показаний

измерительного прибора. Другим примером

могут являться магнитоэлектрические

осциллографические гальванометры, для

которых в НТД нормируются только частные

динамические характеристики - частота

собственных колебаний (частота, при

которой возможен резонанс)![]() и степень успокоения

и степень успокоения![]() .

.

В теории автоматического регулирования динамические характеристики звеньев подразделяются на временные и частотные.

К временным характеристикам звеньев относятся переходная и импульсная переходная характеристики, а к частотным – амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ), амплитудно-частотная характеристика, фазово-частотная характеристика, вещественная частотная и мнимая частотная характеристики. Таким образом, в теории автоматического регулирования применяются пять частотных характеристик в отличие от ГОСТ 8.009, по которому можно нормировать три частотные характеристики СИ. Кроме того, по ГОСТ 8.009 рекомендуется использовать термин не АФЧХ, а АФХ – амплитудно-фазовая характеристика СИ.

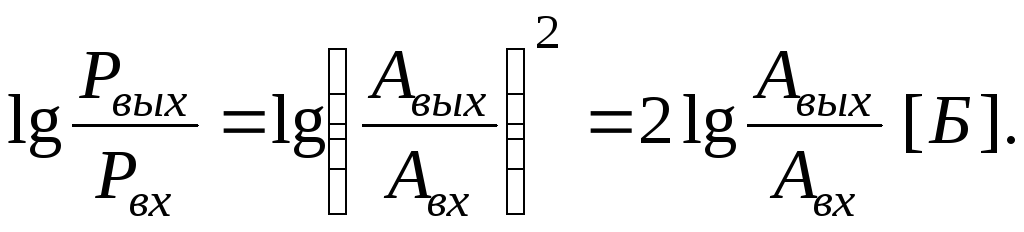

Частотные характеристики СИ широко используются в инженерной практике, особенно построенные в логарифмическом масштабе. В настоящее время метод логарифмических частотных характеристик является одним из основных методов анализа и синтеза измерительных систем. Это связано с тем, что при переходе к логарифмам операции умножения значений величин заменяются более простыми операциями сложения их логарифмов и, кроме того, крутизна зависимостей в логарифмическом масштабе существенно уменьшается. Это дает возможность аппроксимировать частотные характеристики, построенные в логарифмическом масштабе, в виде ломаных линий из прямоугольных отрезков.

Логарифмируя амплитудно-фазовую характеристику, получаем:

![]()

Логарифмической

единицей усиления или ослабления

мощности сигнала при прохождении его

через какое-либо устройство, в том числе

через СИ, при выражении десятичным

логарифмом значения отношения мощности

на выходе

![]() к мощности на входе

к мощности на входе![]() в технике принятбел

(

в технике принятбел

(![]() ).

).

По определению

амплитудно-частотной характеристикой

СИ является зависящее от круговой

частоты

![]() отношение амплитуды выходного сигнала

линейного СИ в установившемся режиме

к амплитуде входного синусоидального

сигнала, т. е.

отношение амплитуды выходного сигнала

линейного СИ в установившемся режиме

к амплитуде входного синусоидального

сигнала, т. е.

![]() .

.

Так как мощность сигнала пропорциональна квадрату его амплитуды, то для логарифма отношений мощностей получим:

Так как бел

является достаточно крупной единицей

усиления (ослабления) мощности (увеличение

мощности в 10 раз равно одному белу), то

за единицу измерения принят децибел

(![]() ).

).

С учетом этого можно записать:

![]()

Эта величина, обозначаемая

![]()

называется логарифмической амплитудно-частотной характеристикой СИ.

Фазово-частотная

характеристика

![]() ,

построенная в полулогарифмическом

масштабе (в координатах угол

,

построенная в полулогарифмическом

масштабе (в координатах угол![]() -

-![]() называется логарифмической фазово-частотной

характеристикой СИ.

называется логарифмической фазово-частотной

характеристикой СИ.

За единицу измерения частоты принимается логарифмическая единица октава или более крупная – декада.

Октавой называется

диапазон частот между какой-либо частотой

и ее удвоенным значением. В логарифмическом

масштабе частот отрезок в одну октаву

имеет одну и ту же длину, не зависящую

от

![]() и равную:

и равную:

![]()

Декадой называется интервал частот между какой-либо частотой и ее десятичным значением. В логарифмическом масштабе частот отрезок в одну декаду, так же как и в одну октаву, не зависит от частоты и имеет длину, равную:

![]()