- •2 Организация систем коммутации и сетей связи

- •2.1 Назначение систем коммутации в сетях связи

- •2.2 Коммутация каналов, сообщений и пакетов

- •2.3 Диаграмма обмена сигналами в системах коммутации

- •2.4 Централизованные системы коммутации

- •2.5 Организация сетей связи

- •2.5.1 Способы организации сетей связи

- •2.5.2 Состав взаимоувязанной сети связи рф

- •2.5.3 Организации, занимающиеся стандартизацией в области сетей связи

- •3. Принципы построения сетей связи

- •3.1 Принципы построения аналоговых телефонных сетей

- •3.1.1 Структура общегосударственной системы автоматизированной телефонной связи

- •3.1.2 Типы городских сетей телефонной связи

- •3.1.3 Организация спецслужб и система нумерации в сетях телефонной связи

- •3.2 Принципы построения цифровых сетей связи

- •3.2.1 Организация цифровых сетей связи

- •3.2.2 Варианты модернизации аналоговых сетей телефонной связи

- •3.2.3 Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем

- •3.2.4 Иерархия цифровых каналов

- •3.2.5 Режимы доставки для широкополосных цсис

- •3.3 Интеллектуальные сети связи

- •3.3.1 Обоснование концепции и модель обслуживания вызова в интеллектуальных сетях связи

- •3.3.2 Архитектура интеллектуальной сети связи

- •3.3.3 Концептуальная модель интеллектуальных сетей связи

- •3.4 Сети абонентского доступа

- •3.4.1 Способы повышения эффективности аналоговых абонентских линий

- •3.4.2 Способы повышения эффективности цифровых абонентских линий

- •3.4.3 Способы построения цифровой абонентской сети

- •3.4.4 Цифровые системы передачи абонентских линий по технологии xDsl

- •3.4.5 Способы кодирования линейных сигналов по технологии xDsl

- •3.5 Сети подвижной связи

- •3.5.1 Классификация систем подвижной связи в настоящее время известны следующие системы подвижной связи: профессиональные, персонального радиовызова, спутниковые, сотовые и беспроводные.

- •3.5.2 Структура сетей профессиональной связи

- •3.5.3 Структура сетей персонального вызова

- •3.5.4 Структура сетей спутниковой связи

- •3.5.5 Структура сотовых сетей связи

- •3.5.6 Структура сетей беспроводной связи

- •4 Синхронизация и Сигнализация в сетях телефонной связи

- •4.1 Классификация систем сигнализации

- •4.2 Абонентская сигнализация

- •4.3 Линейная и регистровая сигнализация

- •4.4 Общеканальная сигнализация

- •4.5 Назначение устройств синхронизации сети телефонной связи

- •4.6 Основные методы синхронизации цифровой сети

- •4.7 Особенности организации синхронизации в цифровых телефонных сетях

- •5 Управление сетями связи

- •5.1 Функции эксплуатационного управления

- •5.2 Поддержка функций оперативно-розыскных мероприятий и безопасности

- •5.3 Управление трафиком и оплата услуг

- •5.4 Сети управления телекоммуникациями

- •Функциональная архитектура описывает распределение функциональных возможностей в сети tmn в терминах так называемых функциональных блоков, представляющих собой группу управляющих функций.

- •5.5 Управление скоростью

- •6 Основы теории телетрафика

- •6.1 Время облуживания, потоки вызовов и их параметры

- •6.2 Основные понятия теории телетрафика

- •6.3 Телефонная нагрузка

- •6.4 Основные параметры нагрузки

- •6.5 Показатели эффективности обслуживающих систем

- •6.6 Понятие о потерях в системах обслуживания вызовов

- •7 Основы телефонной передачи

- •7.1 Тракт телефонной передачи

- •7.2 Характеристики речевого сигнала

- •7.3 Микрофоны и телефоны

- •7.3.1 Угольный микрофон

- •Рассмотрим характеристики, определяющие качество микрофона.

- •7.3.2 Принцип действия электродинамических, конденсаторных и пьезоэлектрических микрофонов

- •7.3.3 Электромагнитный телефон

- •7.4 Телефонные и факсимильные аппараты

- •7.4.1 Классификация телефонных аппаратов

- •7.4.2 Влияние местного эффекта на качество телефонной передачи

- •7.4.3 Схема телефонного аппарата та-72

- •7.4.4 Схема телефонного аппарата та-66

- •7.4.5 Телефонные аппараты с усилителями

- •7.4.6 Дисковый номеронабиратель

- •7.4.7 Кнопочный номеронабиратель

- •7.4.8 Параметры, характеристики и функциональные возможности телефонных аппаратов

- •7.4.9 Устройство факсимильных аппаратов

- •8 Коммутационные приборы

- •8.1 Классификация коммутационных приборов

- •8.2 Электромагнитные реле

- •8.2.1 Виды электромагнитных реле

- •8.2.2 Электромагнитные реле с открытыми контактами

- •8.2.3 Электромагнитные реле с герметизированными контактами

- •8.3 Электромеханические искатели

- •8.4 Многократные координатные соединители

- •8.5 Соединители на герконовых реле

- •8.6 Соединители на элементах электронной коммутации

- •8.7 Сравнительные характеристики коммутационных приборов

- •9 Принципы построения коммутационных систем

- •9.1 Структура коммутационного узла

- •9.2 Принципы автоматической коммутации

- •9.3 Ступень предварительного искания

- •9.4 Ступень группового искания

- •9.5 Однозвенные полнодоступные включения

- •9.6. Однозвенные неполнодоступные включения

- •9.7 Способы построения коммутационных блоков

- •9.8 Особенности построения звеньевых включений

- •9.9 Принципы построения ступени абонентского искания

- •9.10 Неблокирующие коммутационные блоки

- •9.11 Перестроения в коммутационных системах

- •9.12 Вероятность блокировки. Графы Ли и метод Якобеусе

- •9.13 Симметричные четырехпроводные коммутационные схемы

- •10 Принципы построения управляющих устройств атс

- •10.1 Функции управляющего устройства

- •10.2 Непосредственное управление

- •10.3 Косвенное управление

- •10.4 Централизованное управление

- •10.5 Иерархическое управление

- •10.6 Распределенное управление

- •10.7 Способы взаимодействия управляющих устройств

- •10.8 Классификация сигналов атс

- •11 Принципы построения автоматических телефонных станций

- •11.1 Декадно-шаговые атс

- •11.1.1 Особенности декадно-шаговых атс

- •11.1.2 Функциональная схема и принцип связи нескольких атс дш

- •11.2 Координатные атс

- •11.2.1 Обзор развития координатных атс

- •11.2.2 Особенности координатных атс

- •11.2.3 Классификация координатных атс

- •11.2.4 Регистры координатных атс

- •11.2.5 Маркеры координатных атс

- •11.2.6 Городская координатная станция атск-у

- •11.3 Квазиэлектронные атс

- •11.3.1 Особенности построения квазиэлектронных атс

- •11.3.2 Классификация квазиэлектронных атс

- •11.3.3 Коммутационная система квазиэлектронной атс

- •11.3.4 Управляющая система квазиэлектронных атс

- •11.3.5 Квазиэлектронная атс «Кварц»

- •11.3.6 Квазиэлектронная атс «Квант»

- •11.4 Электронно-цифровые атс

- •11.4.1 Обзор развития электронно-цифровых атс

- •11.4.2 Способы построения коммутационных систем электронно-цифровых атс

- •11.4.3 Особенности организации атс с временным разделением каналов

- •11.4.4 Двухкоординатная коммутация пвп и впв

- •11.4.5 Интегральная атс системы "Исток"

- •11.4.6 Цифровая коммутационная система с-32

- •11.4.6.1 Состав системы с-32

- •11.4.6.2 Цифровая абонентская сеть

- •11.4.6.3 Общестанционное оборудование

- •11.4.6.4 Оборудование сопряжения с системами других типов

- •11.4.6.5 Оборудование технического обслуживания и эксплуатации

- •11.4.7 Интегральная атс типа атсц-90

- •11.4.7.1 Коммутационная платформа атсц-90

- •11.4.7.2 Новые функции цифровых атс

- •11.4.8 Интегральная атс типа dx-200

- •11.4.9 Интегральная атс типа мт-20/25

- •11.4.10 Цифровая атс системы ewsd

- •11.4.11 Цифровая атс типа 5ess

11.4.3 Особенности организации атс с временным разделением каналов

В соответствии с теоремой В.А.Котельникова непрерывный сигнал любой формы можно передавать рядом его дискретных значений с частотой следования fc ³ 2 Fm. Для звукового спектра 300-3400 Гц частота следования импульсов fc=6,8 кГц, но её обычно выбирают равной 8 кГц. Между импульсами одного канала можно передавать импульсы других каналов (рис. 11.4.3).

Р ис.

11.4.3. Принцип временного разделения

каналов

ис.

11.4.3. Принцип временного разделения

каналов

При временном делении все каналы разделены во времени, что позволяет снизить требования к электронным ключам (ЭК), а информация передаётся по одному общему соединительному тракту.

В системах с временным разделением каналов можно использовать двух и четырёхпроводную систему передачи.

При четырёхпроводной системе цепи приёма и передачи разделены, что обеспечивается с помощью дифференциальных систем (ДС) (рис. 11.4.4).

Р ис.

11.4.4. Структурная схема системы с временным

разделением каналов при четырёхпроводной

системе передачи

ис.

11.4.4. Структурная схема системы с временным

разделением каналов при четырёхпроводной

системе передачи

Для компенсации вносимого затухания вводят усилители. Балансный контур (БК) необходим для включения в ДС двухпроводной абонентской линии.

С помощью импульсных последовательностей Pi, совпадающих по времени с положением i-го канала, можно осуществлять связь одновременно нескольких пар ТА. Для устранения влияния импульсов двух рядом расположенных последовательностей между ними вводят защитный временной интервал tз=0,3-3 мкс. Реально можно организовать от 100 до 1000 импульсных каналов, которые аналогичны шнуровым комплектам обычных АТС.

Для ведения разговора сигнал с выхода соединительного тракта необходимо подать на ЭК вызываемого абонента, где с помощью последовательности импульсов Pi происходит выделение сигнала i-го канала, а потом его демодуляция. ФНЧ на приёмной стороне необходим для выделения низкочастотной составляющей разговорных токов.

Кроме АИМ могут применятся и другие методы модуляции: ШИМ и ФИМ. Для преобразования АИМ в ШИМ или ФИМ используются специальные модуляторы.

Общим недостатком аналоговых методов импульсной модуляции являются жёсткие требования к параметрам линии связи (АЧХ, ФЧХ). При этом чем длиннее тракт передачи, тем больше искажения импульсов.

Для осуществления передачи от одного абонента к другому необходимо совпадение по времени импульсных последовательностей Pi поступающих на ЭК1 и ЭКN, что требует наличия системы синхронизации. В таких системах требуются сложные абонентские комплекты с дифференциальными системами, которые вносят дополнительное затухание.

Р ис.

11.4.5. Структурная схема системы с временным

разделением каналов при двухпроводной

системе передачи

ис.

11.4.5. Структурная схема системы с временным

разделением каналов при двухпроводной

системе передачи

При двухпроводной системе передачи АК будут проще. В общем тракте включают один импульсный усилитель (ИУ) и четыре ЭК (рис. 11.4.5).

На время передачи информация от АК1 к АК2 под воздействием последовательности Pi открываются ЭКА и ЭКВ, а ЭКС и ЭКД закрываются. В случае передачи информации в обратном направлении под воздействием последовательности Pi открываются ЭКД и ЭКС, а ЭКА и ЭКВ закрываются.

11.4.4 Двухкоординатная коммутация пвп и впв

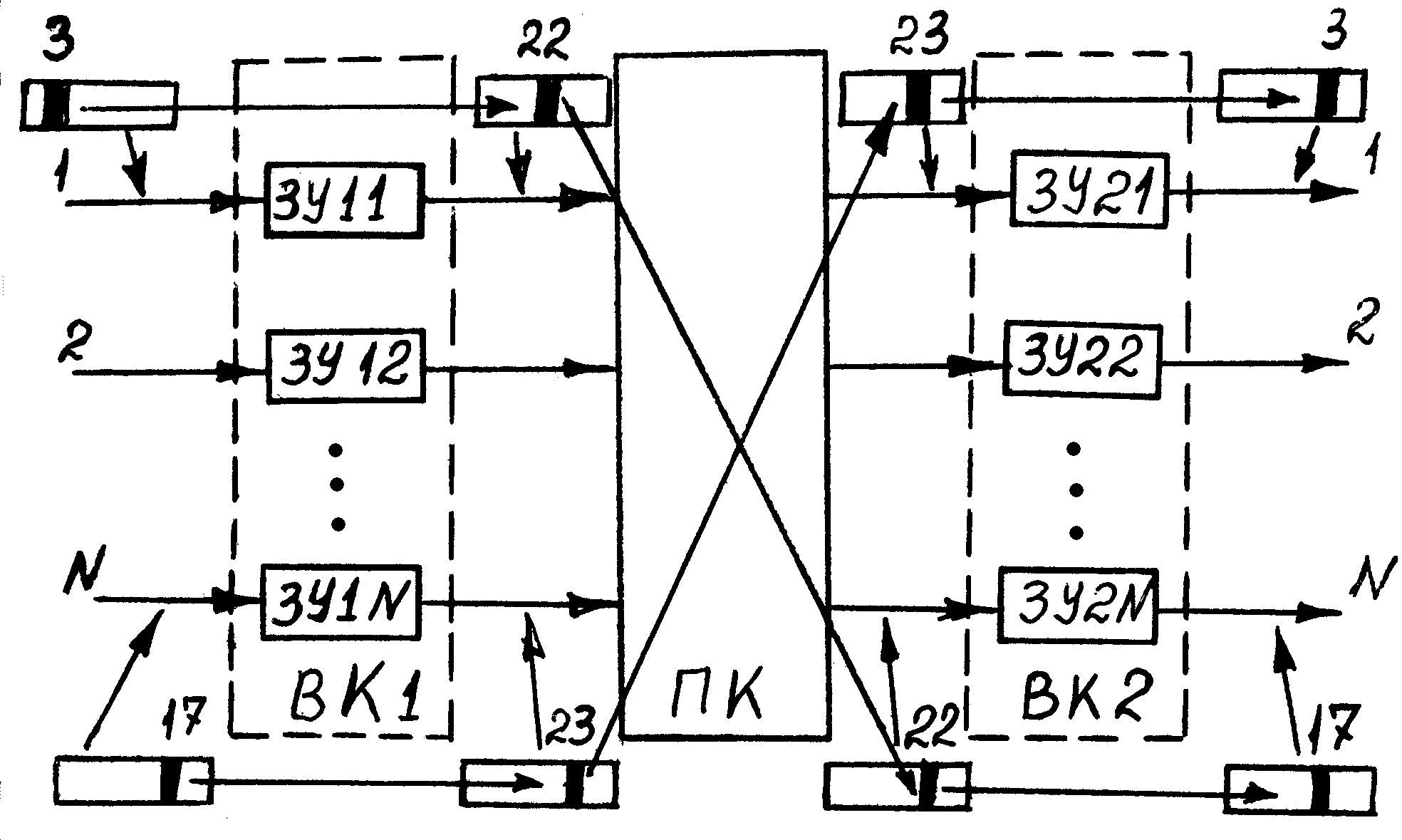

Для построения коммутационных систем большой ёмкости требуется совместное использование как пространственных, так и временных коммутаторов. Структура коммутационной системы, содержащая два звена: звено временной коммутации (ВК) и звено пространственной коммутации (ПК), изображена на рис. 11.4.6.

Пусть имеется N стандартных потоков (например, по 30 каналов), передаваемых в своих трактах передачи. При этом требуется осуществить соединение k-го канала в 1-м тракте с m-м каналом в N-м тракте. Для этого в ВК осуществляют в запоминающем устройстве ЗУ1 задержку k-го временного интервала до момента наступления m-го временного интервала. В этот момент открывается ПК и задержанный k-й временной интервал проходит в N-й тракт. При обратном соединении аналогичные операции осуществляются в ЗУN, где m-й временной интервал задерживается до момента наступления k-го временного интервала. Запоминающие устройства должны обеспечивать задержку временных интервалов в диапазоне от одного временного интервала до полного цикла. В устройстве управления должна содержаться вся информация о конфигурации звена ВК и ПК.

Р ис.

11.4.6. Структура коммутационной системы

с временным и пространственным

коммутатором

ис.

11.4.6. Структура коммутационной системы

с временным и пространственным

коммутатором

Эффективным средством уменьшения стоимости КС является выполнение по возможности большего числа операций во ВК. Стоимость операции коммутации во ВК значительно меньше стоимости во ПК, т.к. цифровая память много дешевле, чем цифровые точки коммутации (схемы И). При этом существуют практические ограничения на число каналов, которые могут быть объединены в общем тракте с ВРК: при увеличении числа каналов в ВК длительность канальных импульсов уменьшается и требуется большая полоса пропускания. Тогда уменьшение стоимости КС достигается увеличением числа звеньев ВК и ПК. Обычно используют коммутационные системы ПВП и ВПВ.

Структура коммутационной системы ПВП изображена на рис. 11.4.7.

Рис. 11.4.7. Структура коммутационной системы ПВП

Предполагается, что ПК и ВК однозвенные и не блокирующие. Для установления соединительного пути через коммутационную систему ПВП требуется определение блока ПК1, в котором имеется доступ к входному тракту 1 в период временного интервала k, когда поступает информация. Кроме того необходим доступ к выходному тракту N в ПК2 в период временного интервала m, когда информация считывается из памяти ЗУ2, которая была свободна от k-го до m-ого интервала времени. При этом гибкость выбора ячеек ЗУ обеспечивает уменьшение внутренних блокировок. Структура коммутационной системы ВПВ изображена на рис. 11.4.8.

Рис. 11.4.8. Структура коммутационной системы ВПВ

Требуется осуществить соединение 3 канала в 1-ом тракте с 17-м каналом в N-м тракте. Информация, поступающая по первому тракту в 3-м канале, задерживается в ЗУ11 (ВК1), пока не будет определен свободный путь через ПК на N-й тракт. Здесь эта информация будет храниться в ЗУ2N до тех пор, пока не поступит временной интервал 17, в котором требуется осуществить приём информации.

Особенностью коммутационной системы ВПВ является то, что ПК работает в разных временных интервалах с внешними трактами ВРК.

Структура КС ВПВ более сложная, чем ПВП, что требует усложнения УУ, т.к. в коммутационной системе ВПВ используется временная концентрация, а в коммутационной системе ПВП – пространственная. Зависимости сложности реализации схем ПВП и ВПВ от вероятности использования входящих каналов Р имеет вид, изображённый на рис. 11.4.9.

Рис. 11.4.9. Зависимости сложности реализации схем ВПВ и ПВП

При Р < 0,25 выгоднее схема ПВП, а при Р > 0,25 сложность схемы ВПВ меньше, чем схемы ПВП. Выбор конкретной архитектуры коммутационной системы зависит от требований к модульности конструкции, простоты организации тестирования и лёгкости наращивания ёмкости. Схемы ПВП требуют более простое УУ, чем ВПВ, но при увеличении ёмкости выгоднее схемы ВПВ. Если ПК в схеме ВПВ становится слишком большим по ёмкости, то для уменьшения точек коммутации используют схемы ВПППВ.