- •2 Организация систем коммутации и сетей связи

- •2.1 Назначение систем коммутации в сетях связи

- •2.2 Коммутация каналов, сообщений и пакетов

- •2.3 Диаграмма обмена сигналами в системах коммутации

- •2.4 Централизованные системы коммутации

- •2.5 Организация сетей связи

- •2.5.1 Способы организации сетей связи

- •2.5.2 Состав взаимоувязанной сети связи рф

- •2.5.3 Организации, занимающиеся стандартизацией в области сетей связи

- •3. Принципы построения сетей связи

- •3.1 Принципы построения аналоговых телефонных сетей

- •3.1.1 Структура общегосударственной системы автоматизированной телефонной связи

- •3.1.2 Типы городских сетей телефонной связи

- •3.1.3 Организация спецслужб и система нумерации в сетях телефонной связи

- •3.2 Принципы построения цифровых сетей связи

- •3.2.1 Организация цифровых сетей связи

- •3.2.2 Варианты модернизации аналоговых сетей телефонной связи

- •3.2.3 Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем

- •3.2.4 Иерархия цифровых каналов

- •3.2.5 Режимы доставки для широкополосных цсис

- •3.3 Интеллектуальные сети связи

- •3.3.1 Обоснование концепции и модель обслуживания вызова в интеллектуальных сетях связи

- •3.3.2 Архитектура интеллектуальной сети связи

- •3.3.3 Концептуальная модель интеллектуальных сетей связи

- •3.4 Сети абонентского доступа

- •3.4.1 Способы повышения эффективности аналоговых абонентских линий

- •3.4.2 Способы повышения эффективности цифровых абонентских линий

- •3.4.3 Способы построения цифровой абонентской сети

- •3.4.4 Цифровые системы передачи абонентских линий по технологии xDsl

- •3.4.5 Способы кодирования линейных сигналов по технологии xDsl

- •3.5 Сети подвижной связи

- •3.5.1 Классификация систем подвижной связи в настоящее время известны следующие системы подвижной связи: профессиональные, персонального радиовызова, спутниковые, сотовые и беспроводные.

- •3.5.2 Структура сетей профессиональной связи

- •3.5.3 Структура сетей персонального вызова

- •3.5.4 Структура сетей спутниковой связи

- •3.5.5 Структура сотовых сетей связи

- •3.5.6 Структура сетей беспроводной связи

- •4 Синхронизация и Сигнализация в сетях телефонной связи

- •4.1 Классификация систем сигнализации

- •4.2 Абонентская сигнализация

- •4.3 Линейная и регистровая сигнализация

- •4.4 Общеканальная сигнализация

- •4.5 Назначение устройств синхронизации сети телефонной связи

- •4.6 Основные методы синхронизации цифровой сети

- •4.7 Особенности организации синхронизации в цифровых телефонных сетях

- •5 Управление сетями связи

- •5.1 Функции эксплуатационного управления

- •5.2 Поддержка функций оперативно-розыскных мероприятий и безопасности

- •5.3 Управление трафиком и оплата услуг

- •5.4 Сети управления телекоммуникациями

- •Функциональная архитектура описывает распределение функциональных возможностей в сети tmn в терминах так называемых функциональных блоков, представляющих собой группу управляющих функций.

- •5.5 Управление скоростью

- •6 Основы теории телетрафика

- •6.1 Время облуживания, потоки вызовов и их параметры

- •6.2 Основные понятия теории телетрафика

- •6.3 Телефонная нагрузка

- •6.4 Основные параметры нагрузки

- •6.5 Показатели эффективности обслуживающих систем

- •6.6 Понятие о потерях в системах обслуживания вызовов

- •7 Основы телефонной передачи

- •7.1 Тракт телефонной передачи

- •7.2 Характеристики речевого сигнала

- •7.3 Микрофоны и телефоны

- •7.3.1 Угольный микрофон

- •Рассмотрим характеристики, определяющие качество микрофона.

- •7.3.2 Принцип действия электродинамических, конденсаторных и пьезоэлектрических микрофонов

- •7.3.3 Электромагнитный телефон

- •7.4 Телефонные и факсимильные аппараты

- •7.4.1 Классификация телефонных аппаратов

- •7.4.2 Влияние местного эффекта на качество телефонной передачи

- •7.4.3 Схема телефонного аппарата та-72

- •7.4.4 Схема телефонного аппарата та-66

- •7.4.5 Телефонные аппараты с усилителями

- •7.4.6 Дисковый номеронабиратель

- •7.4.7 Кнопочный номеронабиратель

- •7.4.8 Параметры, характеристики и функциональные возможности телефонных аппаратов

- •7.4.9 Устройство факсимильных аппаратов

- •8 Коммутационные приборы

- •8.1 Классификация коммутационных приборов

- •8.2 Электромагнитные реле

- •8.2.1 Виды электромагнитных реле

- •8.2.2 Электромагнитные реле с открытыми контактами

- •8.2.3 Электромагнитные реле с герметизированными контактами

- •8.3 Электромеханические искатели

- •8.4 Многократные координатные соединители

- •8.5 Соединители на герконовых реле

- •8.6 Соединители на элементах электронной коммутации

- •8.7 Сравнительные характеристики коммутационных приборов

- •9 Принципы построения коммутационных систем

- •9.1 Структура коммутационного узла

- •9.2 Принципы автоматической коммутации

- •9.3 Ступень предварительного искания

- •9.4 Ступень группового искания

- •9.5 Однозвенные полнодоступные включения

- •9.6. Однозвенные неполнодоступные включения

- •9.7 Способы построения коммутационных блоков

- •9.8 Особенности построения звеньевых включений

- •9.9 Принципы построения ступени абонентского искания

- •9.10 Неблокирующие коммутационные блоки

- •9.11 Перестроения в коммутационных системах

- •9.12 Вероятность блокировки. Графы Ли и метод Якобеусе

- •9.13 Симметричные четырехпроводные коммутационные схемы

- •10 Принципы построения управляющих устройств атс

- •10.1 Функции управляющего устройства

- •10.2 Непосредственное управление

- •10.3 Косвенное управление

- •10.4 Централизованное управление

- •10.5 Иерархическое управление

- •10.6 Распределенное управление

- •10.7 Способы взаимодействия управляющих устройств

- •10.8 Классификация сигналов атс

- •11 Принципы построения автоматических телефонных станций

- •11.1 Декадно-шаговые атс

- •11.1.1 Особенности декадно-шаговых атс

- •11.1.2 Функциональная схема и принцип связи нескольких атс дш

- •11.2 Координатные атс

- •11.2.1 Обзор развития координатных атс

- •11.2.2 Особенности координатных атс

- •11.2.3 Классификация координатных атс

- •11.2.4 Регистры координатных атс

- •11.2.5 Маркеры координатных атс

- •11.2.6 Городская координатная станция атск-у

- •11.3 Квазиэлектронные атс

- •11.3.1 Особенности построения квазиэлектронных атс

- •11.3.2 Классификация квазиэлектронных атс

- •11.3.3 Коммутационная система квазиэлектронной атс

- •11.3.4 Управляющая система квазиэлектронных атс

- •11.3.5 Квазиэлектронная атс «Кварц»

- •11.3.6 Квазиэлектронная атс «Квант»

- •11.4 Электронно-цифровые атс

- •11.4.1 Обзор развития электронно-цифровых атс

- •11.4.2 Способы построения коммутационных систем электронно-цифровых атс

- •11.4.3 Особенности организации атс с временным разделением каналов

- •11.4.4 Двухкоординатная коммутация пвп и впв

- •11.4.5 Интегральная атс системы "Исток"

- •11.4.6 Цифровая коммутационная система с-32

- •11.4.6.1 Состав системы с-32

- •11.4.6.2 Цифровая абонентская сеть

- •11.4.6.3 Общестанционное оборудование

- •11.4.6.4 Оборудование сопряжения с системами других типов

- •11.4.6.5 Оборудование технического обслуживания и эксплуатации

- •11.4.7 Интегральная атс типа атсц-90

- •11.4.7.1 Коммутационная платформа атсц-90

- •11.4.7.2 Новые функции цифровых атс

- •11.4.8 Интегральная атс типа dx-200

- •11.4.9 Интегральная атс типа мт-20/25

- •11.4.10 Цифровая атс системы ewsd

- •11.4.11 Цифровая атс типа 5ess

10.3 Косвенное управление

Косвенное управление применяется обычно в системах с общими УУ. При косвенном управлении информация о номере вызываемого абонента поступает не непосредственно в УУ, а в специальные приборы – регистры, поэтому такую систему управления называют регистровым управлением.

Рассмотрим процесс установления соединения на примере координатной АТС (рис. 10.3).

Р ис.

10.3. Принцип косвенного управления АТС

ис.

10.3. Принцип косвенного управления АТС

При снятии трубки телефонный аппарат с помощью маркера ступени абонентского искания (МАИ) подключается к линейному комплекту, который называется шнуровым комплектом (ШК). Маркер ступени АИ освобождается после установления соединения с ШК. Число ШК равно числу соединительных разговорных трактов. К ШК через ступень регистрового искания (РИ) подключается свободный регистр и подает в ТА сигнал готовности станции ("ответ станции") к приему номера вызываемого абонента. Номер, набранный вызывающим абонентом, последовательно, цифра за цифрой, запоминается регистром. По запросу маркера первой ступени ГИ (М I ГИ) регистр выдает информацию о первой цифре номера, на основании которой маркер выбирает направление связи. Оставшуюся часть информации регистр передает в маркер второй ступени ГИ и в маркер ступени АИ для установления соединения с вызываемым абонентом. Маркеры ступеней ГИ и АИ после установления соединения немедленно освобождаются и используются для обслуживания других вызовов. Регистр также является общим устройством.

Количество регистров немного меньше количества соединительных трактов. Время занятия регистра определяется количеством набираемых знаков номера. На набор одной цифры отводится 1,5 с. Время занятия маркера не зависит от абонента, а определяется быстродействием его блоков. В электронных АТС время занятия маркера равно 0,5-1,5 с. При регистровом управлении время занятия приборов не зависит от времени набора номера вызывающим абонентом, как это имеет место при непосредственном управлении.

Регистровое управление позволяет при необходимости (например, при повреждении линии) устанавливать соединение через обходные направления связи. Применение регистрового управления обеспечивает более экономичное построение городских и междугородних сетей.

В квазиэлектронных АТС коммутационная система может быть не разделена на ступени искания, и процесс установления соединения осуществляется одним ЦУУ, которое запрашивает регистр.

10.4 Централизованное управление

Архитектура централизованного управления, изображенная на рис. 10.4, была использована в прототипе электронной АТС, введенной в эксплуатацию в ноябре 1960 года в г. Морис (штат Иллинойс, США). В 1965 году в г. Сак-касана (штат Нью-Джерси, США) была сдана в эксплуатацию серийная электронная система коммутации ESS-1 с управлением по записанной программе, базирующаяся исключительно на центральном процессоре, который управляет всеми функциями системы. Отечественный импульсно-временной транзитный узел с программным управлением, включенный в нашей стране в действующую телефонную сеть полностью соответствовал структуре, показанной на рис. 10.4.

Рис. 10.4. Структура АТС с централизованным программным управлением

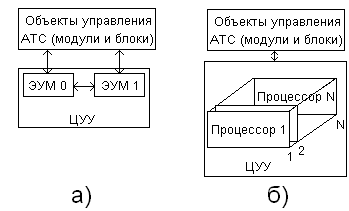

Централизованная система управления состоит из одного центрального устройства управления (ЦУУ) в пределах всего узла коммутации. Возможны два способа построения ЦУУ – на базе одного дублированного процессорного модуля или на базе нескольких процессорных модулей (рис. 10.5).

Р ис.

10.5.

Централизованная

система управления: а

- однопроцессорная

система; б - многопроцессорная система

ис.

10.5.

Централизованная

система управления: а

- однопроцессорная

система; б - многопроцессорная система

В состав однопроцессорного ЦУУ входят две электронные управляющие машины - ЭУМ О и ЭУМ 1. В этом случае ЦУУ выполняет как общестанционные (централизованные), так и местные задачи по управлению и взаимодействию модулей и блоков цифровой системы коммутации.

Централизованное управление АТС предусматривает выполнение следующих трех групп функций:

управление обслуживанием вызова, включая анализ имеющейся в базе данных информации, относящейся к вызываемому абоненту, прием набираемого номера, контроль процесса обслуживания вызова во всех фазах этого процесса, включая фазы отбоя и разъединения;

управление коммутацией, для чего в зависимости от структуры АТС используются разные методы, но в любом случае центральный процессор хранит отображение всех путей (свободных и используемых), находит и резервирует путь для запрашиваемого абонентским или линейным модулем соединения;

контроль, диагностика и восстановление системы, включающие диагностику неисправностей и восстановления рабочей конфигурации системы.

При централизованном управлении центральный процессор управляет, наряду с коммутацией, и функциями технического обслуживания, административного управления, контроля, диагностики и восстановления системы, для чего он должен обладать достаточной вычислительной мощностью.

Достоинствами централизованных систем управления являются:

простота построения;

экономичность для небольших станции.

К недостаткам централизованных систем управления относятся:

малая надежность, т.к. выход из строя ЭУМ приводит к полной остановки станции, поэтому используется дублирование;

высокие требования по производительности ЭУМ для станций большой емкости.

Для повышения гибкости и модульности ЦУУ может строиться на базе нескольких процессорных модулей. При этом повышается надежность системы управления (СУ) и появляется возможность наращивания ее производительности, что позволяет более эффективно справляться не только с общестанционными, но и с местными управляющими функциями.

В цифровых системах коммутации (ЦСК) централизованные системы управления не получили широкого распространения, но используются в малых АТС и УПАТС.