- •2 Организация систем коммутации и сетей связи

- •2.1 Назначение систем коммутации в сетях связи

- •2.2 Коммутация каналов, сообщений и пакетов

- •2.3 Диаграмма обмена сигналами в системах коммутации

- •2.4 Централизованные системы коммутации

- •2.5 Организация сетей связи

- •2.5.1 Способы организации сетей связи

- •2.5.2 Состав взаимоувязанной сети связи рф

- •2.5.3 Организации, занимающиеся стандартизацией в области сетей связи

- •3. Принципы построения сетей связи

- •3.1 Принципы построения аналоговых телефонных сетей

- •3.1.1 Структура общегосударственной системы автоматизированной телефонной связи

- •3.1.2 Типы городских сетей телефонной связи

- •3.1.3 Организация спецслужб и система нумерации в сетях телефонной связи

- •3.2 Принципы построения цифровых сетей связи

- •3.2.1 Организация цифровых сетей связи

- •3.2.2 Варианты модернизации аналоговых сетей телефонной связи

- •3.2.3 Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем

- •3.2.4 Иерархия цифровых каналов

- •3.2.5 Режимы доставки для широкополосных цсис

- •3.3 Интеллектуальные сети связи

- •3.3.1 Обоснование концепции и модель обслуживания вызова в интеллектуальных сетях связи

- •3.3.2 Архитектура интеллектуальной сети связи

- •3.3.3 Концептуальная модель интеллектуальных сетей связи

- •3.4 Сети абонентского доступа

- •3.4.1 Способы повышения эффективности аналоговых абонентских линий

- •3.4.2 Способы повышения эффективности цифровых абонентских линий

- •3.4.3 Способы построения цифровой абонентской сети

- •3.4.4 Цифровые системы передачи абонентских линий по технологии xDsl

- •3.4.5 Способы кодирования линейных сигналов по технологии xDsl

- •3.5 Сети подвижной связи

- •3.5.1 Классификация систем подвижной связи в настоящее время известны следующие системы подвижной связи: профессиональные, персонального радиовызова, спутниковые, сотовые и беспроводные.

- •3.5.2 Структура сетей профессиональной связи

- •3.5.3 Структура сетей персонального вызова

- •3.5.4 Структура сетей спутниковой связи

- •3.5.5 Структура сотовых сетей связи

- •3.5.6 Структура сетей беспроводной связи

- •4 Синхронизация и Сигнализация в сетях телефонной связи

- •4.1 Классификация систем сигнализации

- •4.2 Абонентская сигнализация

- •4.3 Линейная и регистровая сигнализация

- •4.4 Общеканальная сигнализация

- •4.5 Назначение устройств синхронизации сети телефонной связи

- •4.6 Основные методы синхронизации цифровой сети

- •4.7 Особенности организации синхронизации в цифровых телефонных сетях

- •5 Управление сетями связи

- •5.1 Функции эксплуатационного управления

- •5.2 Поддержка функций оперативно-розыскных мероприятий и безопасности

- •5.3 Управление трафиком и оплата услуг

- •5.4 Сети управления телекоммуникациями

- •Функциональная архитектура описывает распределение функциональных возможностей в сети tmn в терминах так называемых функциональных блоков, представляющих собой группу управляющих функций.

- •5.5 Управление скоростью

- •6 Основы теории телетрафика

- •6.1 Время облуживания, потоки вызовов и их параметры

- •6.2 Основные понятия теории телетрафика

- •6.3 Телефонная нагрузка

- •6.4 Основные параметры нагрузки

- •6.5 Показатели эффективности обслуживающих систем

- •6.6 Понятие о потерях в системах обслуживания вызовов

- •7 Основы телефонной передачи

- •7.1 Тракт телефонной передачи

- •7.2 Характеристики речевого сигнала

- •7.3 Микрофоны и телефоны

- •7.3.1 Угольный микрофон

- •Рассмотрим характеристики, определяющие качество микрофона.

- •7.3.2 Принцип действия электродинамических, конденсаторных и пьезоэлектрических микрофонов

- •7.3.3 Электромагнитный телефон

- •7.4 Телефонные и факсимильные аппараты

- •7.4.1 Классификация телефонных аппаратов

- •7.4.2 Влияние местного эффекта на качество телефонной передачи

- •7.4.3 Схема телефонного аппарата та-72

- •7.4.4 Схема телефонного аппарата та-66

- •7.4.5 Телефонные аппараты с усилителями

- •7.4.6 Дисковый номеронабиратель

- •7.4.7 Кнопочный номеронабиратель

- •7.4.8 Параметры, характеристики и функциональные возможности телефонных аппаратов

- •7.4.9 Устройство факсимильных аппаратов

- •8 Коммутационные приборы

- •8.1 Классификация коммутационных приборов

- •8.2 Электромагнитные реле

- •8.2.1 Виды электромагнитных реле

- •8.2.2 Электромагнитные реле с открытыми контактами

- •8.2.3 Электромагнитные реле с герметизированными контактами

- •8.3 Электромеханические искатели

- •8.4 Многократные координатные соединители

- •8.5 Соединители на герконовых реле

- •8.6 Соединители на элементах электронной коммутации

- •8.7 Сравнительные характеристики коммутационных приборов

- •9 Принципы построения коммутационных систем

- •9.1 Структура коммутационного узла

- •9.2 Принципы автоматической коммутации

- •9.3 Ступень предварительного искания

- •9.4 Ступень группового искания

- •9.5 Однозвенные полнодоступные включения

- •9.6. Однозвенные неполнодоступные включения

- •9.7 Способы построения коммутационных блоков

- •9.8 Особенности построения звеньевых включений

- •9.9 Принципы построения ступени абонентского искания

- •9.10 Неблокирующие коммутационные блоки

- •9.11 Перестроения в коммутационных системах

- •9.12 Вероятность блокировки. Графы Ли и метод Якобеусе

- •9.13 Симметричные четырехпроводные коммутационные схемы

- •10 Принципы построения управляющих устройств атс

- •10.1 Функции управляющего устройства

- •10.2 Непосредственное управление

- •10.3 Косвенное управление

- •10.4 Централизованное управление

- •10.5 Иерархическое управление

- •10.6 Распределенное управление

- •10.7 Способы взаимодействия управляющих устройств

- •10.8 Классификация сигналов атс

- •11 Принципы построения автоматических телефонных станций

- •11.1 Декадно-шаговые атс

- •11.1.1 Особенности декадно-шаговых атс

- •11.1.2 Функциональная схема и принцип связи нескольких атс дш

- •11.2 Координатные атс

- •11.2.1 Обзор развития координатных атс

- •11.2.2 Особенности координатных атс

- •11.2.3 Классификация координатных атс

- •11.2.4 Регистры координатных атс

- •11.2.5 Маркеры координатных атс

- •11.2.6 Городская координатная станция атск-у

- •11.3 Квазиэлектронные атс

- •11.3.1 Особенности построения квазиэлектронных атс

- •11.3.2 Классификация квазиэлектронных атс

- •11.3.3 Коммутационная система квазиэлектронной атс

- •11.3.4 Управляющая система квазиэлектронных атс

- •11.3.5 Квазиэлектронная атс «Кварц»

- •11.3.6 Квазиэлектронная атс «Квант»

- •11.4 Электронно-цифровые атс

- •11.4.1 Обзор развития электронно-цифровых атс

- •11.4.2 Способы построения коммутационных систем электронно-цифровых атс

- •11.4.3 Особенности организации атс с временным разделением каналов

- •11.4.4 Двухкоординатная коммутация пвп и впв

- •11.4.5 Интегральная атс системы "Исток"

- •11.4.6 Цифровая коммутационная система с-32

- •11.4.6.1 Состав системы с-32

- •11.4.6.2 Цифровая абонентская сеть

- •11.4.6.3 Общестанционное оборудование

- •11.4.6.4 Оборудование сопряжения с системами других типов

- •11.4.6.5 Оборудование технического обслуживания и эксплуатации

- •11.4.7 Интегральная атс типа атсц-90

- •11.4.7.1 Коммутационная платформа атсц-90

- •11.4.7.2 Новые функции цифровых атс

- •11.4.8 Интегральная атс типа dx-200

- •11.4.9 Интегральная атс типа мт-20/25

- •11.4.10 Цифровая атс системы ewsd

- •11.4.11 Цифровая атс типа 5ess

7.4.9 Устройство факсимильных аппаратов

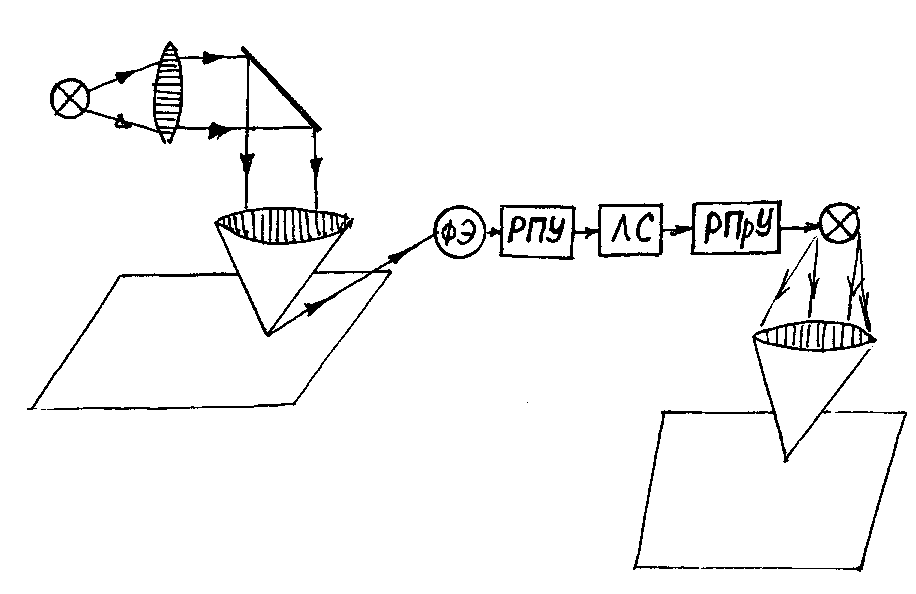

Телефакс изобрёл Александр Байн в 1843 г. Факсимильной связью называется передача неподвижных изображений (рисунков, текстов, фотографий) по телефонным линиям связи. Первичные факсимильные сигналы получают в результате электрооптического анализа, заключающегося в преобразовании в фотоэлементе (ФЭ) светового потока, отраженного от элементарных площадок изображения, в первичные электрические сигналы. Для этого световое пятно перемещается по поверхности изображения. В приемнике электрические сигналы осуществляют физическое воздействие, окрашивающее носитель записи (рис. 7.24).

Рис. 7.24. Принцип действия факсимильного аппарата

Первое факсимильное устройство появилось в 1928 году, но массовое использование началось в 70-х годах прошлого века для автоматизации офисов. Связь факсимильных аппаратов осуществляется по-телефонному – путём набора номера. Первичные электрические сигналы кодируются и передаются в телефонную линию (рис. 7.25).

Рис. 7.25. Устройство факсимильного аппарата

Микроконтроллер (МК) – управляет работой считывателя, устройства термопечати (Т), пульта управления (ПУ) и модема. Считыватель (С) – построен на основе устройства с зарядовой связью. Стандартный размер изображения А4 (лист бумаги 21*29 см). С помощью оптической системы изображение построчно переносится в ОЗУ.

Используются следующие стандарты на разрешающую способность и скорость передачи:

G1 – низкоскоростной телефакс, работа по аналоговым каналам, разрешающая способность ∆R=3,85 линии/мм, время передачи tпер=6 мин, две градации яркости;

G2 – среднескоростной телефакс, работа по аналоговым каналам, разрешающая способность ∆R=3,85 линии/мм, время передачи tпер=3 мин, две градации яркости;

G3 – высокоскоростной телефакс, работа по аналоговым каналам, разрешающая способность ∆R=3,85 линии/мм (стандартный), ∆R=7,7 линии/мм (качественный), время передачи tпер=20 с, 8 градаций яркости;

суперкачественный режим – разрешающая способность ∆R=15,4 линии/мм, 16 градаций яркости.

G4 – цифровой канал связи со скоростью передачи 64 кбит/с, время передачи tпер=3 с, цветное полутоновое изображение

После оцифровки сигнал переносится в ОЗУ микроконтроллера и далее в модем. Модем (модулятор/демодулятор) преобразует цифровой код в низкочастотный сигнал, передаваемый по телефонной линии.

От способа модуляции зависти скорость передачи в телефонной линии, при этом способы модуляции и кодирования определяют протокол передачи (табл. 7.2). Элементом протокола является кодирование и алгоритм сжатия данных.

Таблица 7.2

Протоколы передачи

Скорость передачи, бит/с |

Способ модуляции |

Протокол |

300 |

ЧМн |

V.21 |

1200 |

ОФМ-2 |

V.22 |

2400 |

ОФМ-4 |

V.27 |

4800 |

ОФМ-8 |

V.27 |

7200 |

АМ-8 |

V.29 |

9600 |

КАМ-16 |

V.29 |

В протоколах используется код Хаффмана, который учитывает статистические свойства изображений, при этом кодируется длина серий 0 и 1. В результате чем больше вероятность таких серий, тем короче код.

Термопечать обеспечивает достаточно высокое разрешение изображения на приёмном конце. Пульт управления служит для выбора режимов управления и ввода команд. Можно ввести в память телефонные номера телефаксов и использовать сокращенный набор номера, использовать телефакс для телефонной связи, определять сумму оплаты счетов. В памяти регистрируется время всех сеансов связи, номера вызывавших и вызванных корреспондентов, протокол сеанса.

Связь телефаксов осуществляется следующим образом:

После набора номера – выждав 2-3 звонка вызывного сигнала, приёмный телефакс включается в линию.

Факс-отправитель сообщает свой номер, а факс-получатель – напечатает номер на бумаге; отправитель также зафиксирует номер, куда была передача.

Осуществляется испытание линии: передаётся эталонный сигнал с V=9600бит/с, если ошибки выше нормы, то скорость последовательно снижается с 9600 → 7200 → 4800 → 2400 → 1200 бит/с.

Осуществляется передача изображения по строкам, состоящая из частей

-

Конец строки

Данные

Заполнение

Конец строки

Заполнение включает нули, необходимые для согласования времени передачи и стандарта процедуры передачи. Конец передачи – серия из шести последовательностей конец строки.

Достоинства телефаксов:

телефакс всегда находится в режиме "жду звонка", потребляя несколько Ватт;

запас бумаги более чем на 100 сообщений;

передача на любом языке, а не только текста, как в телетайпе или телеграфе;

возможна рассылка нескольким адресатам одновременно;

низкая стоимость передачи;

телефаксовые копии имеют юридическую силу;

возможность использования для копирования документов;

другие услуги (телефон и т.д.).