- •1. Основные задачи государственного учета вод

- •2. Планирование развития водного хозяйства

- •4. Общая федеральная схема киовр рф

- •5. Бассейновая схема киовр

- •6. Виды антропогенного воздействия на водный баланс речного бассейна:

- •7. Водохозяйственные балансы

- •8. Водохозяйственный балансовый анализ

- •9. Водохранилища как способ комплексного использования водных ресурсов

- •10. Бассейновые соглашения

- •11. Использование водных ресурсов в России

- •12. Использование воды в коммунальном хозяйстве

- •13. Использование воды в рекреационных целях

- •14. Водный транспорт и лесосплав

- •15. Рыбное хозяйство

- •16. Водопользование в сельском хозяйстве

- •17. Орошаемое земледелие

- •18. Водохозяйственные комплексы

- •Перспективное ( на 5 – 20 лет )

- •III.Оперативное ( до 1 года )

- •20. Расчет лимитов забора воды

- •21. Нормирование водопотребления и водоотведения

- •23. Методы разработки норм водопотребления и водоотведения

- •24. Разработка индивидуальных норм водопотребления и водоотведения

- •25. Особенности нормирования водопотребления

- •26. Разработка индивидуальных норм водоотведения

- •27. Учет качества потребляемой воды

- •28. Лимиты водопотребления и водоотведения

- •29. Укрупненные нормы водопотребления

- •32. Разработка укрупненных норм водоотведения

- •34. Эффективность использования водных ресурсов

- •35. Экономические нормативы по системам водообеспечения

- •36. Нормативы удельных капитальных вложений в системы водоснабжения и канализации

- •37. Нормативы удельных текущих затрат при эксплуатации водохозяйственных систем

- •38. Типовые мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов на промышленных предприятиях

- •39. Механообрабатывающее производство

- •40. Лицензирование лимитирование водопользования

- •41. Основные водохозяйственные проблемы рф

- •42. Направления и методы решения региональных водохозяйственных проблем

- •43 Методические основы составления перспективных вхб

Перспективное ( на 5 – 20 лет )

Цели:

1. Определение изменения регулирующих объемов водохранилища.

2. Определение очередности реконструкции оросительных ( осушительных ) систем.

3.Определение приоритетности освоения новых сельскохозяйственных площадей.

4. Определение объемов изменения энергетических мощностей и т.д.

II. Долгосрочное ( до 5 лет )

Цель – выбор оптимального плана работы ВХК с учетом вероятностного характера притока и потребления водных ресурсов.

III.Оперативное ( до 1 года )

Цель – составление оперативного плана работы ВХК.

Задачи оперативного планирования работы ВХК

Получение и анализ информации о фактических

притоках и потреблении воды, характеристиках

гидрологического и гидрогеологического режимов.

2. Получение и анализ текущих гидрологических и гидрогеологических прогнозов.

3. Определение характеристик гидрологического и гидрогеологического режимов в заданных створах с учетом откорректированных планов работы ВХК.

4. Корректировка планов работы ВХК, разработанных на этапе долгосрочного планирования при учете практической водохозяйственной обстановки в бассейне, прогнозируемой водностью, ожидаемого водопотребления.

5. Разработка оперативного плана эксплуатации ВХК на основе анализа различных сочетаний ожидаемой водности и потребления воды.

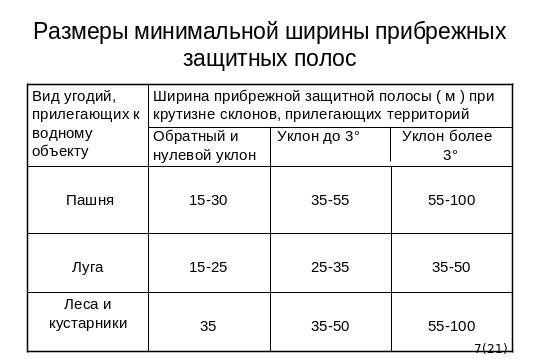

19. Водоохранные зоны водных объектов и их прибрежные защитные полосы.

Понятия и определения.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Режимы использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Понятия и определения

Водоохранная зона водного объекта –это территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира.

Прибрежные защитные полосы – это территория, в пределах водоохранной зоны водного объекта, на которой вводятся дополнительные ограничения природопользования. Она непосредственно примыкает к водному объекту.

Установление водоохранных зон и их прибрежных защитных полос (ВОЗ и ПЗП), проведение недорогостоящих природоохранных мероприятий и установление на территории ВОЗ и ПЗП специального режима хозяйственной и иной деятельности является одной из первостепенных задач по охране и восстановлению поверхностных водных объектов, улучшению их гидрологического режима и санитарного состояния.

Размеры и границы ВОЗ и ПЗП, а также режимы их использования устанавливают исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных объектов.

Утверждаются эти нормативы органами исполнительной власти субъектов РФ по представлению территориальных органов управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ. Нормативы и проекты ВОЗ и ПЗП согласовываются со специально уполномоченными государственными органами управления в области ООС и органами Федеральной пограничной службы РФ.

Постановление Правительства РФ 23.11.96 г. N 1404 об утверждении Положения « О водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»

« Методические указания по проектированию водоохранных зон и их прибрежных защитных полос» ,утвержденных приказом Минприроды N 198 от 21.08.98 г.

Размеры водоохранных зон

Минимальная ширина водоохранных зон рек устанавливается в зависимости от их протяженности с плавным увеличением ширины зоны от источника к устью.

На участках рек длиной до 10 км от устья ширина зоны не менее 50 м;

от 10 до 50 км – 100 м;

от 50 до 100 км – 200 м;

от 100 до 200 км – 300 м;

от 200 до 500 км – 400 м;

свыше 500 км -500 м.

Ширина водоохранных зон устанавливается:

для рек, стариц и озер – от среднего многолетнего уреза воды в летний период;

для морей – от максимального уровня прилива;

для болот – от границы нулевой глубины торфяной залежи;

для болот в истоках рек, а также для других болот, формирующих сток в водосборном бассейне, водоохранные зоны устанавливаются на прилегающих к ним территориях.

Размеры водоохранных зон2

Для истоков рек водоохранная зона устанавливается радиусом не менее 50 м.

Для озер и водохранилищ с площадью акватории до 2 кв. км ширина водоохранной зоны не менее 300 м; c площадью акватории более 2 кв. км –не менее 500 м.

Границы водоохранных зон магистральных и межхозяйственных каналов совмещаются с границами отвода земель под эти каналы.

На территории городов и других населенных пунктов размеры водоохранных зон устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и застройки в соответствии с генеральным планом.

Для участков рек, заключенных в закрытые коллекторы, водоохранные зоны не устанавливаются.

Ширина ПЗП для участков водоемов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение ( места нереста, зимовальные ямы, нагульные участки) устанавливаются не менее 100 м независимо от уклона и характера прилегающих земель.

В городах и других населенных пунктах при наличии ливневой канализации и набережной допускается границу ПЗП совмещать с парапетом набережной.

Границы ПЗП должны быть закреплены на местности водоохранными знаками установленного образца. Для водохранилищ предоставленных в особое пользование, установку знаков проводит водопользователь. Для остальных водных объектов – территориальные органы управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов.

Об установлении границ и режимов использования ВОЗ и ПЗП население информируется в установленном порядке.

Рекомендации при разработке проектов ВОЗ и их ПЗП

При истоке рек от группы родников размеры ВОЗ и ПЗП устанавливаются по роднику, наиболее удаленному от места образования водотока.

Для водохранилищ- источников питьевого водоснабжения ширина ВОЗ в местах водозабора устанавливается в соответствии с зонами санитарной охраны, но не менее 1000 м.

Увеличение ширины ВОЗ возможно за счет включения в нее не пригодных для сельскохозяйственного использования земель ( песков, оползней, эродированных земель, болот, оврагов и т.д.).

Границы ВОЗ следует совмещать с естественными и искусственными рубежами или препятствиями, перехватывающими поверхностный сток в вышележащих примыкающих территорий ( бровками речных долин, дорожно-транспортной сетью, нагорными каналами, мелиоративной сетью и т.д.).

Условия сохранения экологического и санитарного состояния и гидрологического режима водных объектов в проектах ВОЗ

1. Учет целевого назначения и специфики использования водного объекта и его ресурсов.

2. Учет возможных антропогенных воздействий на водные объекты в связи с развитием хозяйственной и иной деятельности на водосборном бассейне.

3. Учет поступления загрязняющих веществ ( особенно в объемах, превышающих самоочищающую способность водных объектов).

Типовые мероприятия, предохраняющие водные ресурсы от загрязнения и истощения.

Проведение противоэрозийных мероприятий и мероприятий по задержанию твердого стока, содержащего загрязняющие вещества.

Залужение прибрежной защитной полосы многолетними травами.

Проведение агролесомелиораций с посадкой кустарниковых и древесных пород.

Режим использования территорий ВОЗ На территории ВОЗ запрещается

Проведение авиационно-химических работ, применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.

Использование навозных стоков для удобрения почв.

Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод.

Складирование навоза и мусора.

Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов

6.Размещение дачных и садово-огородных участков при ширине ВОЗ менее 100 м и крутизне прилегающих территорий более 3° .

7. Размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

8. Проведение рубок главного пользования.

9. Проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами

управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ строительства и реконструкции зданий сооружение, коммуникаций и других объектов, а также работ по добычи полезных ископаемых, землеройных и других работ.

Кроме того:

На расположенных в пределах ВОЗ приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных ресурсов.

На территориях ВОЗ разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

Режим использования территорий ПЗП В пределах ПЗП дополнительно к ограничениям для ВОЗ запрещается

1.Распашка земель.

2.Применение удобрений.

3.Складирование отвалов размываемых грунтов.

4. Выпас и организация лагерей скота ( кроме использования традиционных мест водопоя ), устройство купочных ванн.

5.Установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство.

6.Движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах ПЗП предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которой устанавливаются требования по соблюдению водохозяйственного режима. Как правило, ПЗП должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Типовые рекомендации при необходимости использования земель ВОЗ и ПЗП

1.В границах ВОЗ не следует выращивать овощные и пропашные культуры, требующие внесения большого количества азотных удобрений и применения пестицидов.

2.Планируя севообороты, земли в ВОЗ следует насыщать зерновыми и кормовыми культурами, не нуждающимися в интенсивной химической обработке.

3.На склонах вспашку земель проводят поперек склона.

4.Проводить мероприятия по снегозадержанию.

5.Компостирование органических удобрений производить при соблюдении правил, исключающих их смыв в водные объекты.

6.Исключать внесение минеральных и органических удобрений по снегу или по замерзшей земле.

7.Обеспечивать равномерность распределения удобрений по полю с соблюдением допустимых нагрузок внесения на единицу площади, при этом( в случае смыва ) содержание вредных веществ в воде водных объектов, используемых в рыбохозяйственных целях, не должно превышать установленных предельнодопустимых концентраций.

8.Своевременно заделывать в почву внесенные удобрения.

9.На территории ПЗП дискование почвы и подсев многолетних трав, для создания сенокосов с применением специальной техники, может производиться один раз в три года.

10.На территории ВОЗ внесение удобрений должно выполняться с применением наземной техники.

Допускается также первичная ( разовая ) вспашка для механизированной посадки леса и кустарника.

Контроль за соблюдением размеров, границ и режимов использования территорий ВОЗ и ПЗП

Государственный контроль за соблюдением порядка установления размеров и границ, а также режима хозяйственной и иной деятельности в пределах ВОЗ и их ПЗП возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, бассейновые и другие территориальные органы управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ, специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей природной среды, государственные органы управления использованием и охраной земель и специально уполномоченные органы управления лесным хозяйством в пределах их полномочий.

Лица, виновные в нарушении режима использования территорий ВОЗ и их ПЗП, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Поддержание в надлежащем состоянии ВОЗ и их ПЗП возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся ВОЗ и их ПЗП, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Установление ВОЗ не влечет за собой изъятие земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах не заменяет ( а только дополняет ) требования положений и других нормативных актов о зонах санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, запретных полосах лесов по берегам водных объектов, а также об иных зонах водных объектов, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ.

В каждом конкретном случае используются более жесткие требования.