- •Часть I

- •Оглавление

- •Общее введение в компьютерную графику Предмет и область применения компьютерной графики

- •1. Отображение информации

- •2. Проектирование

- •3. Моделирование

- •4. Графический пользовательский интерфейс

- •Краткая история

- •Технические средства поддержки компьютерной графики

- •Вопросы и упражнения

- •Цвет в компьютерной графике о природе света и цвета

- •Цветовой график мко

- •Цветовые модели rgb и cmy

- •Цветовые модели hsv и hls

- •Пространство cie Luv

- •Вопросы и упражнения

- •Геометрические преобразования Системы координат и векторы

- •Уравнения прямой и плоскости

- •Аналитическое представление кривых и поверхностей

- •Пересечение луча с плоскостью и сферой

- •Интерполяция функций одной и двух переменных

- •Матрицы

- •Геометрические преобразования (перенос, масштабирование, вращение)

- •Переход в другую систему координат

- •Задача вращения относительно произвольной оси

- •Вопросы и упражнения

- •Представление геометрической информации Геометрические примитивы

- •Системы координат: мировая, объектная, наблюдателя и экранная

- •Однородные координаты. Задание геометрических преобразований в однородных координатах с помощью матриц

- •Вопросы и упражнения

- •Отсечение (клиппирование) геометрических примитивов

- •Алгоритм Сазерленда — Коэна отсечения прямоугольной областью

- •Отсечение выпуклым многоугольником

- •Клиппирование многоугольников

- •Вопросы и упражнения

- •Удаление невидимых поверхностей и линий

- •Удаление нелицевых граней многогранника Алгоритм Робертса

- •Алгоритм Варнока

- •Алгоритм Вейлера — Азертона

- •Метод z-буфера

- •Методы приоритетов (художника, плавающего горизонта)

- •Алгоритмы построчного сканирования для криволинейных поверхностей

- •Метод двоичного разбиения пространства

- •Метод трассировки лучей

- •Вопросы и упражнения

- •Проецирование пространственных сцен Основные типы проекций

- •Параллельные проекции

- •Центральные проекции

- •Математический аппарат

- •Ортогональные проекции

- •Косоугольные проекции

- •Центральные проекции

- •Специальные картографические проекции. Экзотические проекции земной сферы

- •Стереографическая проекция

- •Гномоническая проекция

- •Ортографическая проекция

- •Проекции на цилиндр

- •Проекция Меркатора

- •Проекции на многогранник

- •Необычные проекции

- •Вопросы и упражнения

- •Растровое преобразование графических примитивов

- •Алгоритм Брезенхема растровой дискретизации отрезка

- •Алгоритмы Брезенхема растровой дискретизации окружности и эллипса

- •Алгоритмы заполнения областей

- •Вопросы и упражнения

- •Закрашивание. Рендеринг полигональных моделей

- •Простая модель освещения

- •Закраска граней Плоское закрашивание

- •Закраска методом Гуро

- •Закраска методом Фонга

- •Более сложные модели освещения

- •Устранение ступенчатости (антиэлайзинг)

- •Вопросы и упражнения

- •Визуализация пространственных реалистических сцен Свето-теневой анализ

- •Метод излучательности

- •Глобальная модель освещения с трассировкой лучей

- •Текстуры

- •Вопросы и упражнения

- •Список литературы

Косоугольные проекции

Рассмотрим косоугольную проекцию на

плоскость XOY, при

которой орт

![]() переходит в вектор

переходит в вектор

![]() ,

т. е. направление проекции задается

вектором

,

т. е. направление проекции задается

вектором

![]() .

Такое преобразование в пространстве

однородных координат можно задать с

помощью матрицы

.

Такое преобразование в пространстве

однородных координат можно задать с

помощью матрицы

.

.

В проекции кавалье вектор

![]() переходит в вектор

переходит в вектор

![]() ,

а в кабинетной проекции — в вектор

,

а в кабинетной проекции — в вектор

![]() ,

причем в обеих проекциях

,

причем в обеих проекциях

![]() .

.

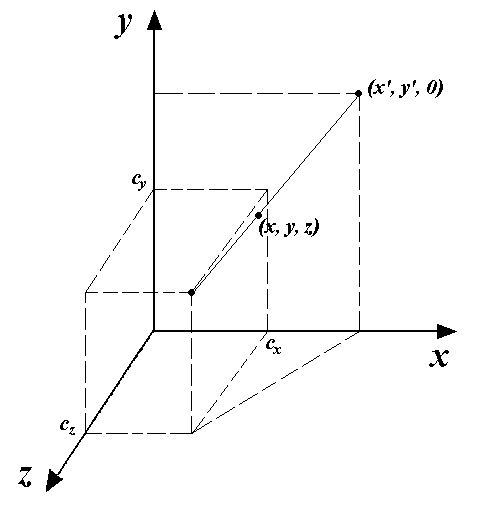

Центральные проекции

П редположим,

что центр проектирования находится в

точке

редположим,

что центр проектирования находится в

точке

![]() ,

а картинная плоскость совпадает с

плоскостью XOY. Возьмем

произвольную точку изображаемого

объекта

,

а картинная плоскость совпадает с

плоскостью XOY. Возьмем

произвольную точку изображаемого

объекта

![]() и определим ее проекцию на выбранную

плоскость (рис. 7.7). Прямую, проходящую

через точки

и определим ее проекцию на выбранную

плоскость (рис. 7.7). Прямую, проходящую

через точки

![]() и

и

![]() зададим в параметрическом виде:

зададим в параметрическом виде:

![]() (7.1).

(7.1).

Т

Рис. 7.7. Центральная проекция

на плоскость XOY

![]() ,

,

откуда определяем значение параметра t, при котором точка прямой принадлежит координатной плоскости:

.

.

Подставляя это значение в формулу (7.1), мы получим координаты проекции точки :

Рис. 12

Фактором, влияющим на перспективное изменение размеров, является деление наличие координаты z в знаменателе. Чем ближе оказывается точка к центру проекции, тем больше знаменатель, а соответственно, и координаты точки.

Мы

будем рассматривать ситуацию, когда

центр проекции лежит на оси OZ,

а сама ось направлена от наблюдателя к

проекционной плоскости, т. е.

![]() .

Тогда формулы (7.2) приобретают вид

.

Тогда формулы (7.2) приобретают вид

(7.3)

(7.3)

В

однородных координатах такое преобразование

можно записать с помощью двух операций.

Сначала умножаем матрицу проективного

преобразования

![]() на исходную точку и получаем точку в

четырехмерном пространстве:

на исходную точку и получаем точку в

четырехмерном пространстве:

. (7.4)

. (7.4)

Затем проецируем эту точку в пространство однородных координат путем деления на четвертую компоненту:

![]() .

.

Посмотрим

теперь, что происходит с пучком

параллельных прямых под действием

матрицы проектирования. Пусть задан

пучок прямых, параллельных вектору

![]() .

Тогда параметрическое уравнение прямой,

принадлежащей этому пучку, имеет вид

.

Тогда параметрическое уравнение прямой,

принадлежащей этому пучку, имеет вид

![]() .

.

Из формулы (7.4) следует, что в результате проектирования получим множество точек

![]() .

.

Переходя к однородным координатам и

умножив числитель и знаменатель каждой

дроби на

,

получим точки

![]() вида

вида

![]() .

.

Теперь в каждой компоненте вектора числитель и знаменатель поделим на :

![]() .

.

Переходя к пределу при

![]() ,

получим точку

,

получим точку

![]()

Таким образом, получаем, что после

проектирования пучок параллельных

прямых пересекается в точке схода

![]() .

Понятно, что у каждого пучка своя точка

схода. Если пучок прямых параллелен

плоскости XOY, т. е.

.

Понятно, что у каждого пучка своя точка

схода. Если пучок прямых параллелен

плоскости XOY, т. е.

![]() ,

то точка схода оказывается на бесконечности,

а значит, прямые остаются параллельными.

,

то точка схода оказывается на бесконечности,

а значит, прямые остаются параллельными.

Для построения перспективной проекции с несколькими точками схода используется матрица перспективного преобразования без проектирования

.

.

Теперь точки пространства сначала подвергаются перспективному преобразованию, а затем осуществляется проекция.

Определим точки схода для прямых,

параллельных осям координат. Для прямых

![]() результатом проективного преобразования

будет множество точек

результатом проективного преобразования

будет множество точек

![]() ,

где

,

где

![]() .

При

получим точку с координатами

.

При

получим точку с координатами

![]() .

При проекции на плоскость XOY

получим точку

.

При проекции на плоскость XOY

получим точку

![]() .

Пучок прямых

.

Пучок прямых

![]() перейдет в

перейдет в

![]() ,

,

![]() ,

а точкой схода для него будет

,

а точкой схода для него будет

![]() ,

которая при проектировании перейдет в

точку, лежащую на оси OX

,

которая при проектировании перейдет в

точку, лежащую на оси OX

![]() .

Аналогично для пучка прямых, параллельных

оси OY получим точку

схода на оси OY

.

Аналогично для пучка прямых, параллельных

оси OY получим точку

схода на оси OY

![]() .

Эти три точки на плоскости являются

главными точками схода.

.

Эти три точки на плоскости являются

главными точками схода.