- •1. «Возрастная анатомия и физиология с основами дизонтогенеза»: предмет, задачи, основные понятия и методы дисциплины; её связь с педагогикой, психологией и дефектологией.

- •2. Онтогенез. Периодизация онтогенеза.

- •3. Развитие человека: понятие «рост» и «развитие», закономерности роста и развития детского и подросткового организма.

- •4. Специфические черты детского организма. Сенситивные и критические периоды развития.

- •5. Возрастная периодизация развития: критерии выделения периодов и их характеристики. Оценка индивидуально-типологических особенностей развития. Паспортный и биологический возраст: их критерии.

- •6. Физическое развитие человека. Факторы и основные показатели физического развития человека. Оценка уровня физического развития человека.

- •7. Конституция человека. Понятия «конституция» и «соматотип». Конституциональные признаки и схемы. Практическое значение учения о конституции.

- •8. Аномалии индивидуального развития. Типы врождённых пороков развития, их причины и профилактика.

- •9. Организм как система. Основные направления и механизмы системной организации человеческого организма.

- •1.Сердечно-сосудистая система.

- •2. Система дыхания.

- •3. Выделительная система.

- •10. Биологическая надёжность: понятие и принципы обеспечения, существующие в системах регуляции.

- •11. Терморегуляция в человеческом организме: понятие и виды терморегуляции.

- •12. Функциональная система: понятие, структура, свойства, формирование и деятельность функциональной системы.

- •13. Компенсация в человеческом организме: механизмы, стадии развития компенсаторно-приспособительных реакций. Декомпенсация. Компенсаторно-приспособительные процессы.

- •14. Реактивность и резистентность организма.

- •15.Болезнь и её признаки. Патогенез. Осложнения и рецидивы болезней. Классификации болезней.

- •16. Костно-суставная система человека: общая характеристика, функции скелета. Строение, химический состав, структура, типы костей. Соединения костей. Строение и виды суставов.

- •17. Строение позвоночного столба: характеристика отделов позвоночника. Осанка. Типы нарушения осанки.

- •18. Грудная клетка - особенности строения. Возрастные особенности строения и аномалии развития грудной клетки. Рассмотрим возрастные особенности грудной клетки человека.

- •36. Понятие о железах внутренней секреции и гормонах. Гипофункция и гиперфункция желез внутренней секреции. Этиология эндокринных расстройств.

- •37. Гипофиз, строение и функциональные особенности. Гормоны гипофиза. Гипофункция и гиперфункция гипофиза. Гипофизарная регуляция ростовых процессов и ее нарушение.

- •38. Эпифиз, физиология и патофизиология.

- •40. Вилочковая железа, ее функции. Вилочковая железа как эндокринный орган, ее изменения в онтогенезе.

- •41. Надпочечники. Физиологическое действие гормонов надпочечников. Патофизиология надпочечников.

- •42. Поджелудочная железа как эндокринный орган. Физиология и патофизиология поджелудочной железы.

- •43. Половые железы, внутрисекреторная функция. Физиологическая роль эндокринной части половых желез в организме.

- •44. Внутренняя среда организма, компоненты и её значение для жизнедеятельности человека. Кровь. Состав крови. Возрастные особенности строения и функционирования сердечно-сосудистой системы человека.

- •45. Форменные элементы крови. Эритроциты: особенности строения, функциональное значение. Эритропоэз.

- •46. Группы крови. Понятие о резус-факторе.

- •47. Анемия и гемолитическая болезнь как причина нарушений психики, речи и двигательных расстройств.

- •48. Лейкоциты, их функциональное значение. Виды лейкоцитов и лейкоцитарная формула. Понятие о лейкоцитозе и лейкопении.

- •49. Тромбоциты, их функциональное значение. Процесс свертывания крови. Свертывающая и противосвертывающая системы крови.

- •51. Органы кроветворения и иммунной системы человека: общая характеристика строения и расположения, особенности функционирования в онтогенезе.

- •52. Понятие об иммунодефиците. Врожденный и приобретенный иммунодефицит. Иммунодефицитные состояния.

- •53. Понятие об аллергии. Аллергены. Механизмы аллергических реакций. Аллергические заболевания и их профилактика.

- •54. Сердце как центральный орган кровообращения: Регуляция сердечной деятельности. Патологии сердца – их причины и профилактика.

- •55. Сосудистая система человека. Общая схема кровообращения. Артерии и вены: особенности строения. Функциональная роль сосудистой системы.

- •56. Регуляция кровообращения. Расстройства кровообращения и их последствия для организма.

- •57. Лимфатическая система человека: общий план строения и функции. Лимфа. Движение лимфы по лимфатическим сосудам.

- •58. Общий план строения дыхательной системы человека, особенности строения слизистой оболочки воздухоносных путей.

- •59. Особенности строения носа человека. Околоносовые пазухи. Роль носа в процессах дыхания и речевоспроизведения.

- •60. Гортань: общий план строения и функции гортани.

- •61. Бронхи и лёгкие: особенности строения. Дыхание. Нейрогуморальная регуляция дыхания.

- •62. Возрастные особенности органов и показателей дыхания. Нарушения и патологии дыхания. Компенсаторно-приспособительные реакции организма при нарушении дыхания.

- •64. Ротовая полость. Особенности строения и функционирования структурно-функциональных образований ротовой полости.

- •66. Кишечник: особенности строения и функционирования тонкого кишечника; роль пищеварительных желез в процессах переваривания пищи. Роль толстого кишечника в процессе пищеварения.

- •67. Понятие об обмене веществ и энергии. Анаболические и катаболические процессы, их взаимосвязь. Виды обмена. Патологии обменных процессов.

- •69. Репродуктивная система человека. Мужская половая система. Половое созревание. Характеристика фаз полового созревания.

- •70. Репродуктивная система человека. Женская репродуктивная система. Половое созревание. Характеристика фаз полового созревания.

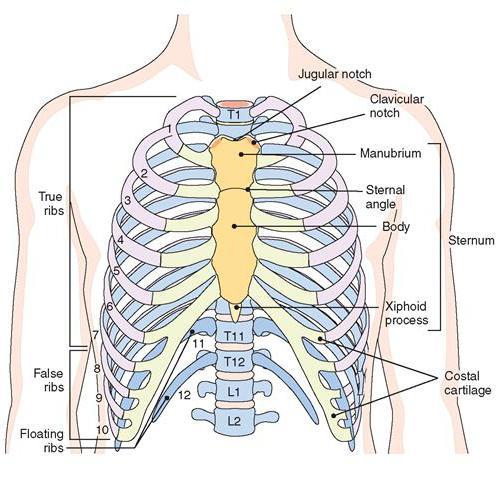

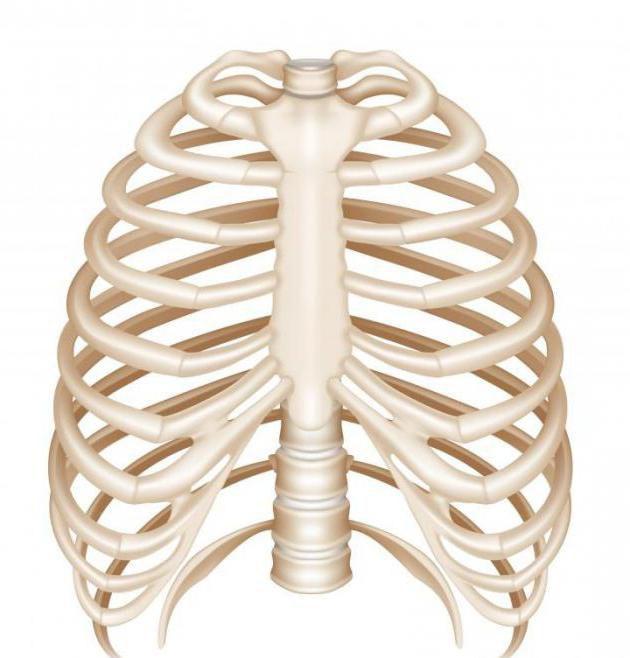

18. Грудная клетка - особенности строения. Возрастные особенности строения и аномалии развития грудной клетки. Рассмотрим возрастные особенности грудной клетки человека.

У новорожденных грудная клетка имеет конусовидную форму. Передне-задний диаметр больше поперечного, ребра расположены почти горизонтально. В первые два года жизни идет быстрый рост грудной клетки. В возрасте 6-7 лет ее рост замедляется, а в 7-18 лет наиболее сильно растет средний отдел грудной клетки.

Подгрудинный угол у новорожденного достигает примерно 93°, через год - 68°, в 5 лет он равен 60°, в 15 лет и у взрослого человека около 70°. Усиленный рост грудной клетки у мальчиков начинается с 12 лет, а у девочек - с 11 лет. К 17-20 годам грудная клетка приобретает окончательную форму. У людей брахиморфного (гиперстеники) типа телосложения грудная клетка имеет коническую форму, у лиц долихоморфного (астеники) типа телосложения грудная клетка более плоская.

В старческом возрасте в связи с увеличением грудного кифоза грудная клетка укорачивается и опускается.

Физические упражнения не только укрепляют грудную мускулатуру, но и увеличивают размах движений в суставах ребер, что приводит к увеличению объема грудной клетки при дыхании и жизненной емкости легких.

Строение грудной клетки человека обусловлено ее основной функцией – защитой от повреждений жизненно важных органов и артерий. Защитный каркас имеет несколько составных частей: ребра, грудные позвонки, грудина, суставы, связочный аппарат, мышцы и диафрагма. Грудная клетка имеет форму неправильного усеченного конуса, так как сплющена в переднезаднем положении, что обусловлено прямохождением человека.

Основа сторон грудной клетки

Спереди каркас формируют грудина и суставы, прикрепляющие к ней концы ребер, также сюда относят грудные мышцы, связки и диафрагму. Задняя стенка сформирована грудными позвонками (в количестве 12 штук) и задним концом ребер, закрепляющихся на грудных позвонках.

Боковые стенки (медиальная и латеральная) представлены непосредственно ребрами. С имеющимися на них связками и мышцами, обеспечивающими дополнительную жесткость и эластичность естественного каркаса организма. На строение грудной клетки человека оказали большое влияние эволюционные процессы, в частности прямохождение. Вследствие этого форма каркаса является сплющенной.

Виды

грудных клеток

В зависимости от формы различают:

-

Нормостеническую грудную клетку – имеет форму усеченного конуса, слабовыраженные над- и подключичные ямки.

-

Гиперстеническую – хорошо развитая мускулатура грудного отдела, по форме схожа с цилиндром, то есть диаметр переднезаднего и бокового положений практически одинаковы.

-

Астеническую – имеет небольшой диаметр и удлинённую форму, ключицы, над- и подключичные ямки сильно выражены.

Строение грудной клетки человека при патологических процессах может претерпевать изменения своей формы. На это влияют некоторые заболевания или перенесенные травмы. Основной причиной изменения формы грудной клетки являются патологические деформационные процессы, протекающие в позвоночнике.

Деформация

грудной клетки оказывает негативное

влияние на работу внутренних органов,

может вызывать их деформации и нарушения

в ритме работы.

Особенности ребер в защитном каркасе

Наиболее крепкие и крупные ребра находятся в верхней части грудной клетки, их количество равно семи. Они крепятся к грудине при помощи костных соединений. Следующие три ребра имеют хрящевое крепление, а последние два не прикрепляются к грудине, а соединяются только с телом последних двух грудных позвонков, поэтому имеют название плавающих ребер.

Строение грудной клетки человека у новорожденных имеет некоторые отличия, так как костная ткань у них не до конца сформирована, и естественный скелет представлен хрящевой тканью, которая с возрастом окостеневает.

Объем каркаса увеличивается с возрастом ребенка, именно поэтому необходимо регулярно следить за состояние осанки и позвоночника, что позволит предотвратить деформации грудной клетки и, соответственно, не даст развиться патологиям в работе внутренних органов, таких как сердце, легкие, печень и пищевод.

Движение каркаса

Несмотря на тот факт, что костный каркас не имеет возможности двигаться, грудная клетка подвержена некоторым движениям. Незначительные движения осуществляются благодаря дыханию, на вдохе объем грудной клетки увеличивается, а на выдохе уменьшается, осуществляется это благодаря подвижности и эластичности хрящевых соединений ребер с позвонками и грудиной. При дыхании изменению подвергается не только общий объем грудной клетки, но и межреберные промежутки, которые на вдохе увеличиваются, а на выдохе сужаются. Такие процессы обеспечивает анатомическое строение грудной клетки человека.

Возрастные

изменения

У новорожденных форма грудной клетки менее сплющена, то есть сагиттальный и фронтальный диаметры практически одинаковые. Расположение концов и головок рёбер происходит на одном уровне, но с возрастом, когда у ребенка начинает преобладать грудное дыхание, положение грудины меняется. Ее верхний край опускается до уровня 3-4-го грудного позвонка.

Пожилые люди более часто страдают от проблем с дыхательной системой вследствие сокращения амплитуды движения грудной клетки. Это обуславливается снижением эластичности хрящевых соединений, из-за чего изменяется строение грудной клетки человека. Внутренние органы также деформируются и не могут полноценно функционировать.

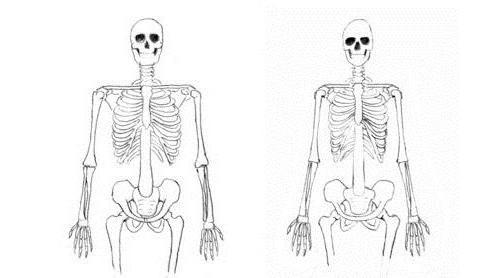

Особенности грудной клетки.

Различия форм грудной клетки обусловливается и половыми признаками.

На

отличия влияют особенности дыхания –

у мужчин дыхание осуществляется при

помощи диафрагмы и является брюшным, а

у женщин дыхание грудное. Визуально

можно более подробно рассмотреть

строение грудной клетки человека.

Схема мужского и женского каркаса указывают на присутствие отличий, зависящих именно от половых признаков.

Так как мужчины имеют больший каркас, их ребра отличаются крутым изгибом, однако на ребрах практически отсутствуют спиралевидные завитки. Женщины же, наоборот, отличаются наличием сильно выраженного спиралевидного скручиванию боковых частей грудной клетки (ребер), именно поэтому диафрагма женщин менее задействована в процессе дыхания, а большая нагрузка приходится именно на грудную клетку, то есть преимущественен грудной тип дыхания. Строение грудной клетки человека, фото которой представлено выше, указывает на явные отличия в скелете мужчин и женщин.

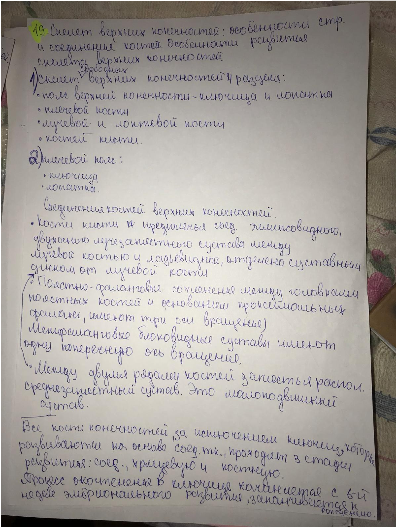

19. Скелет верхних конечностей: особенности строения и соединения костей. Особенности развития скелета верхних конечностей.

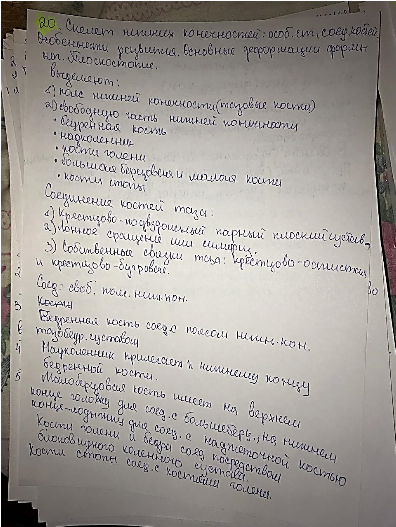

20. Скелет нижних конечностей: особенности строения и соединения костей. Особенности развития скелета нижних конечностей. Основные деформации формы ног. Плоскостопие.

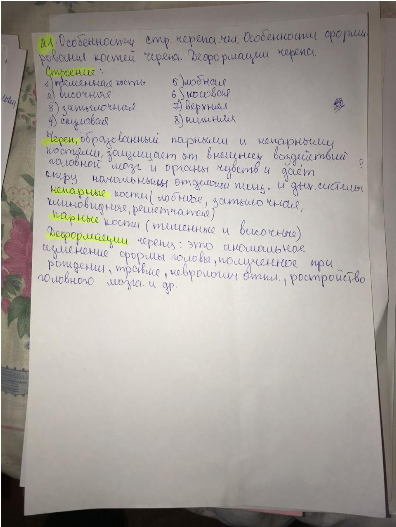

21.Особенности

строения черепа человека. Особенности

формирования костей черепа. Деформации

черепа.

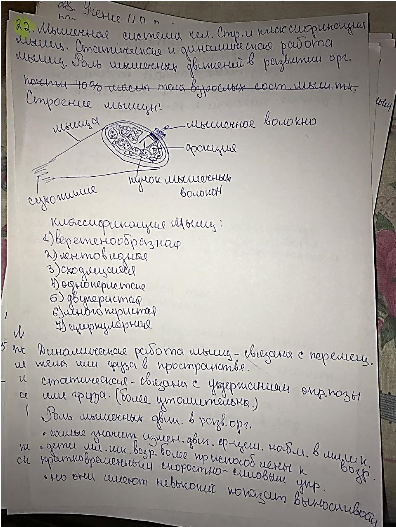

22. Мышечная система человека. Строение и классификация мышц. Статическая и динамическая работа мышц. Роль мышечных движений в развитии организма.

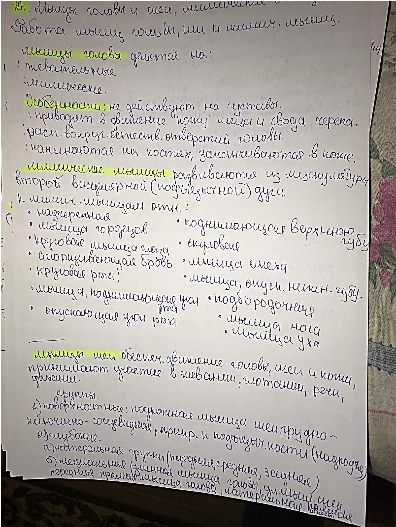

23. Основные группы мышц человека. Мышцы туловища. Мышцы конечностей. Развитие и возрастные особенности скелетных мышц.

24. Мышцы головы и шеи, мимические мышцы. Работа мышц головы, шеи и мимических мышц.

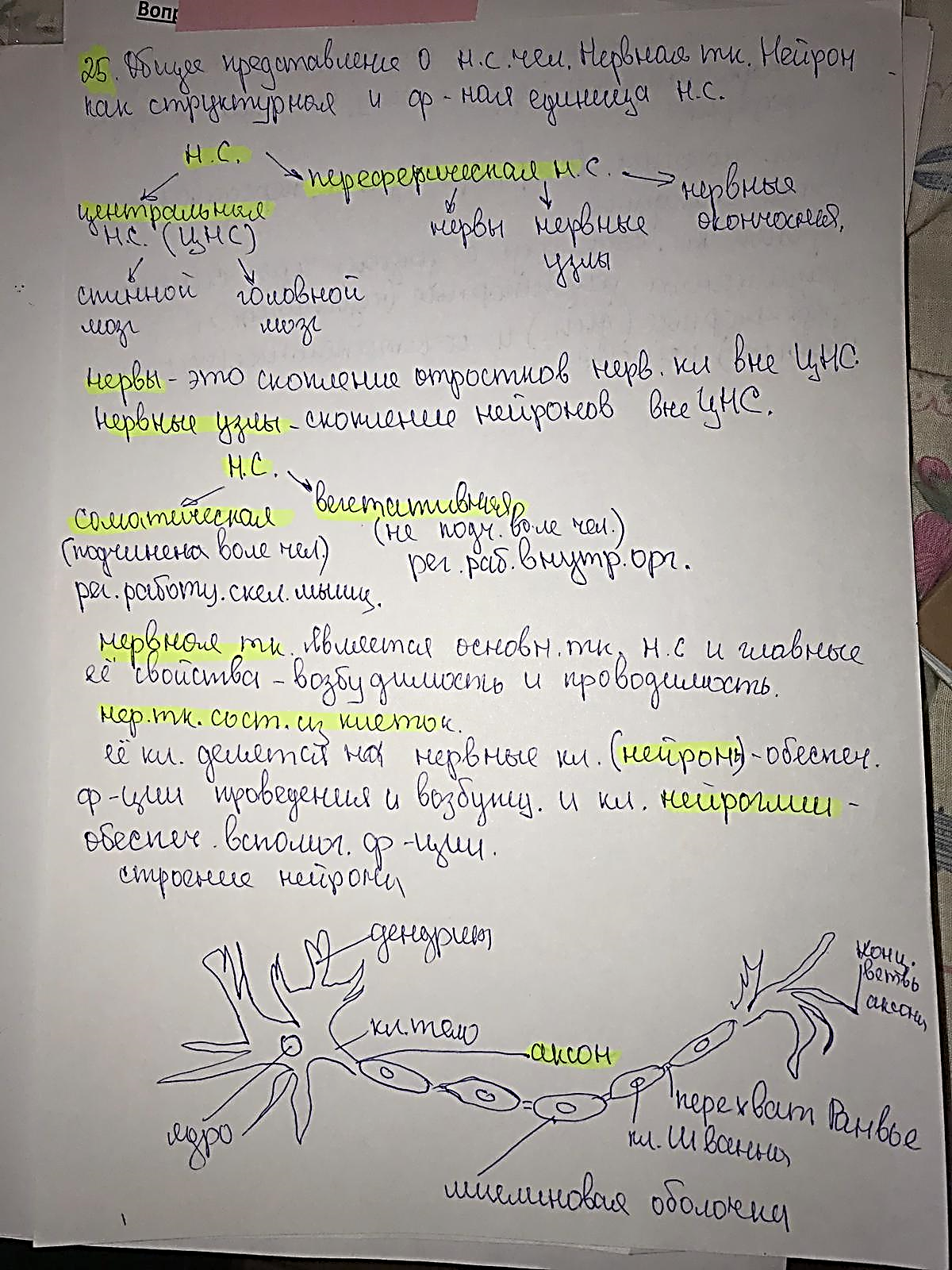

25. Общее представление о нервной системе человека. Нервная ткань. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы.

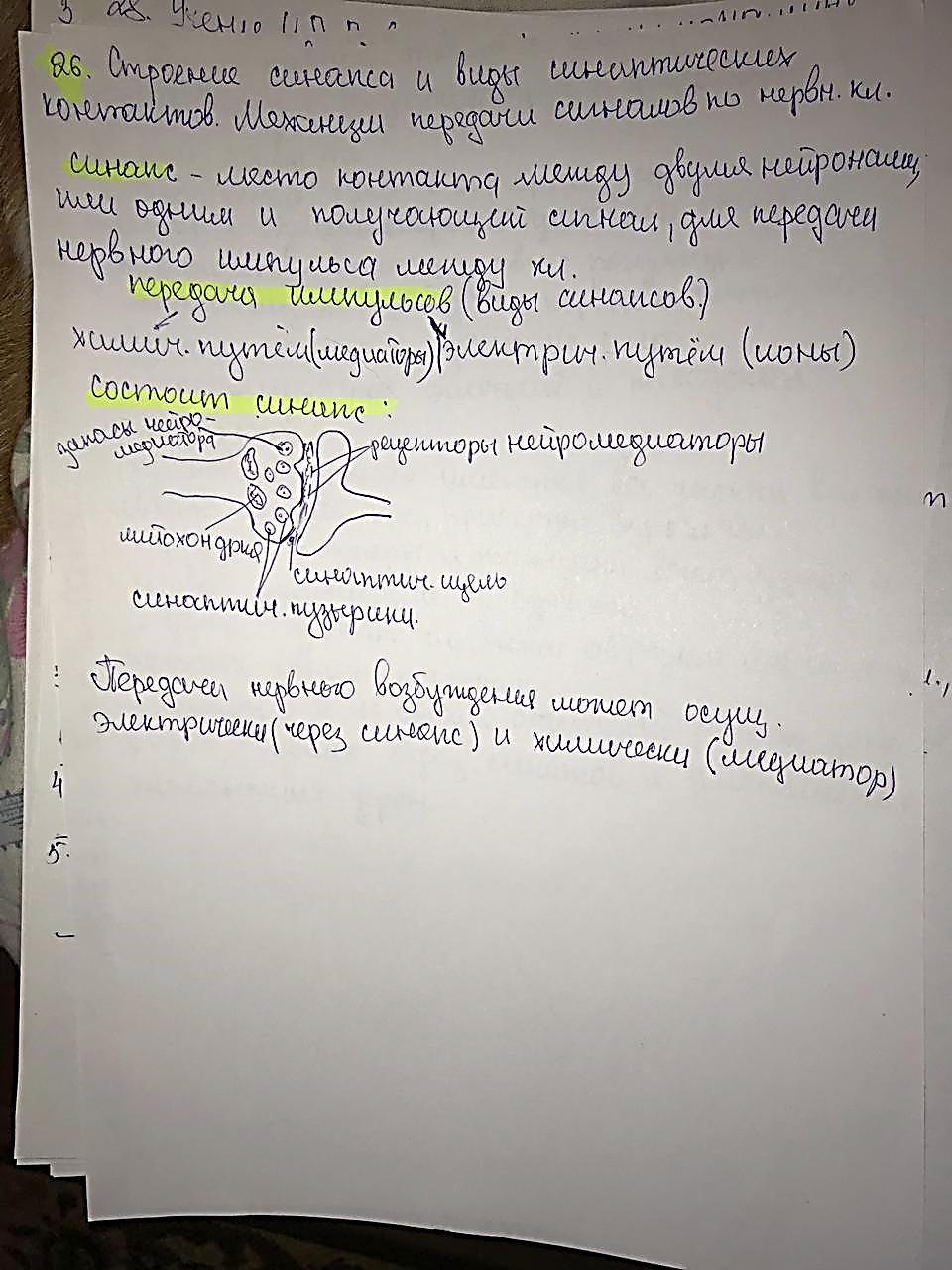

26.

Строение синапса и виды синаптических

контактов. Механизм передачи сигналов

по нервным клеткам.

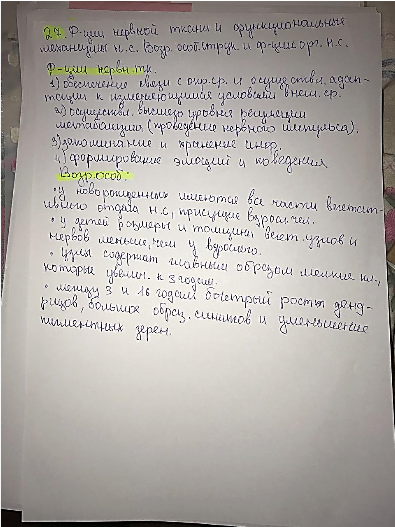

27. Функции нервной ткани и функциональные механизмы нервной системы. Возрастные особенности структуры и функций органов нервной системы.

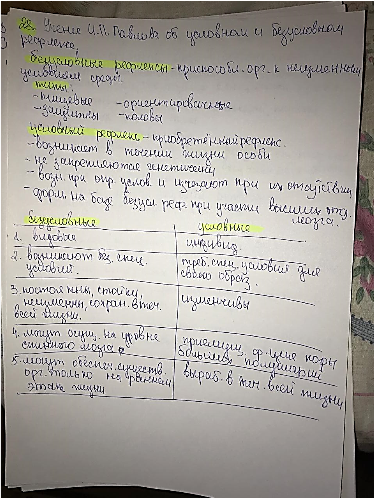

28. Учение И.П. Павлова об условном и безусловном рефлексе.

29. Спинной мозг: особенности строения и функционирования.

30. Головной мозг – общий план строения. Структура и функции продолговатого мозга, моста и мозжечка

31. Головной мозг – общий план строения. Структура и функции среднего и промежуточного мозга.

32. Головной мозг – общий план строения. Структурно-функциональная организация коры полушарий головного мозга и базальных ядер.

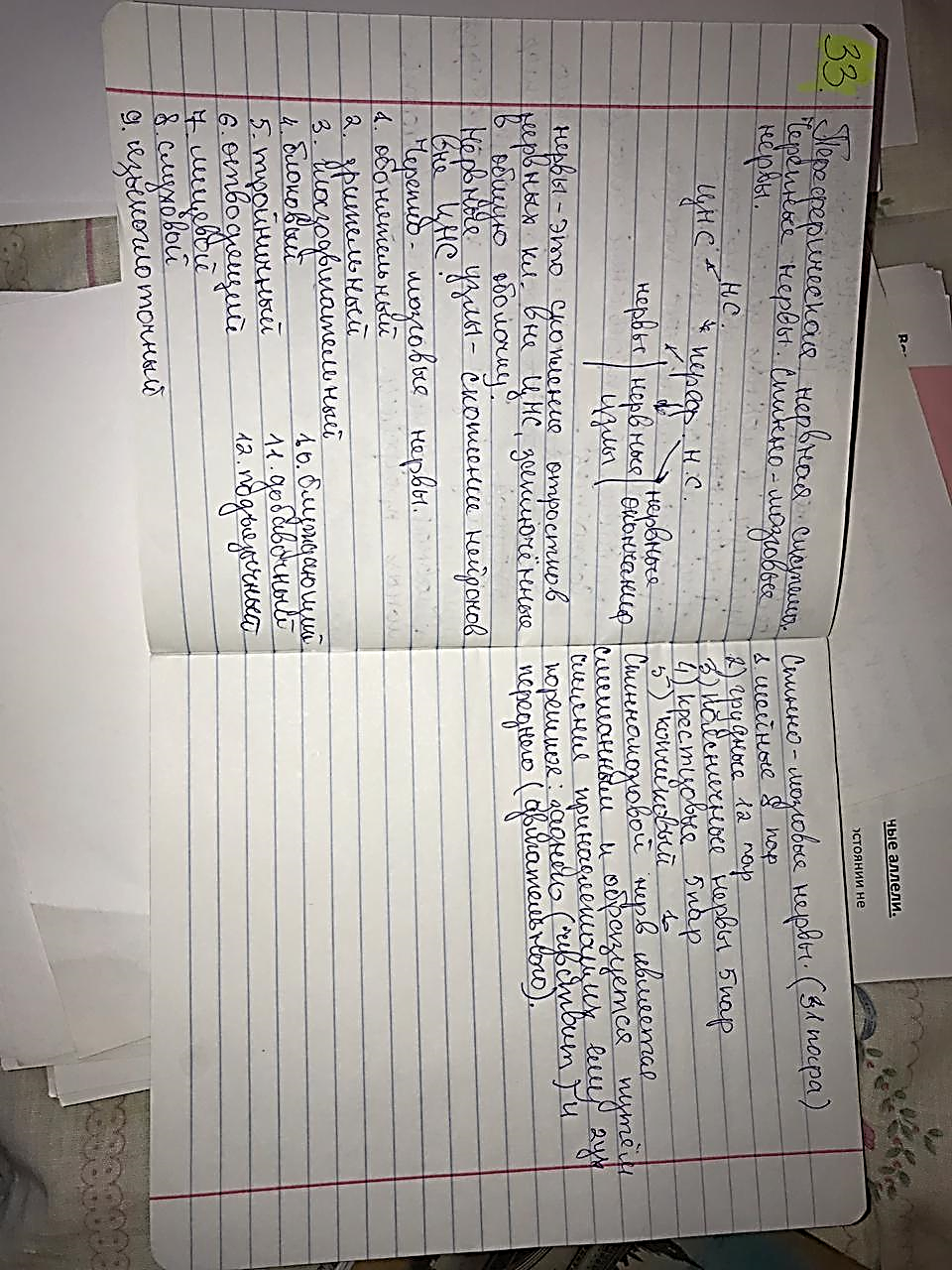

33. Периферическая нервная система. Черепные нервы. Спинно-мозговые нервы.

35. Первая и вторая сигнальные системы. Эволюционное значение второй сигнальной системы.

Первая и вторая сигнальные системы. Эволюционное значение второй сигнальной системы.

Учение И.П.Павлова о двух сигнальных системах действительности.

Высшая нервная деятельность у человека, так же как и у животных, носит рефлекторный характер. И у человека вырабатываются условные рефлексы на различные сигналы внешнего мира или развивается внутреннее торможение.

Общими и для животных, и для человека являются анализ и синтез конкретных сигналов, предметов и явлений внешнего мира, составляющих первую сигнальную систему.

Коллективная трудовая деятельность людей способствовала возникновению и развитию членораздельной речи, которая внесла новое в деятельность больших полушарий головного мозга. Только человеку свойственно высокоразвитое сознание, отвлеченное мышление. У человека в процессе его развития появилась «чрезвычайная прибавка» к механизмам работы мозга. Это вторая сигнальная система действительности. У человека появились, развились и чрезвычайно усовершенствовать сигналы второй системы в виде слов, произносимых, слышимых и читаемых. Слово, речевые сигналы могут не только заменять непосредственные сигналы, но и обобщать их, выделять отдельные признаки предметов и явлений, устанавливать их связь. Развитие словесной сигнализации сделало возможным обобщение и отвлечение, что находит свое выражение в понятиях.

Вторая сигнальная система социально обусловлена. Вне общества, без общения с другими людьми она не развивается.

Первая и вторая сигнальные системы неотделимы друг от друга, они функционируют совместно. Высшая нервная деятельность человека в этом смысле едины.

Эволюционное значение второй сигнальной системы.

Поршнев прослеживает три стадии развития второй сигнальной системы (то есть системы, отвечающей за речь и мышление): суггестия – контрсуггестия – контр-контрсуггестия.

В основе речевого поведения лежит, по теории Поршнева, непосредственное воздействие на нервные центры высших млекопитающих. Возникнув как защитный механизм, суггестия становится явлением опасным для самого человека. От неё не было защиты, а тот, кто обладал способностью к суггестии, мог господствовать в своих интересах.

Как защитный механизм от суггестии у человека вырабатывается новое спасительное качество, а именно – недоверие, способность непослушания. Это свойство получает название контрсуггестии.

«С ходом истории, чем дальше, тем больше, человеку надо различать, чьему слову безоговорочно повиноваться, а чьему нет. Он хочет, чтобы слова ему были понятны не только в своей внушающей что-либо части, но и в мотивационной, т.е. он спрашивает, почему и зачем, и только при выполнении этого условия включает обратно отключенный на время рубильник суггестии. Он проверяет логичность внушаемого ему представления, мнения, действия, в том числе по закону достаточного основания, и, только не сумев найти нарушения правил, включает этот рубильник…

На деле контрсуггестия началась в истории с гораздо более элементарных защитных и негативных реакций на суггестию. Пожалуй, самая первичная из них в восходящем ряду - уклониться от слышания и видения того или тех, кто форсирует суггестию в межиндивидуальном общении. Это значит - уйти, удалиться.

Людей раскидало по планете нечто специфически человеческое, - подчёркивает автор теории глоттогенеза. Невозможно свести этот акт к тому, что людям не доставало кормовой базы на прежних местах: ведь другие виды животных остались и питаются на своих древних ареалах нередко и до наших дней - корма хватает. Во всей последующей истории индивидуальные или коллективные отселения и переселения, как на необжитые окраины, так и в другую среду были важным фактором социальной жизни. Но все же с ходом тысячелетий, с освоением ойкумены действенность простого побега все понижалась. Люди должны были оставаться в соседстве с людьми. Вероятно, в полном соответствии с этой кривой происходило рождение неизмеримо более специфических для человека средств контрсуггестии. Сущность контрсуггестии – подчёркивает Поршнев, - состояла в развитии все более совершенных средств непонимания, непринятия речевых побуждений, в развитии ума. Но и суггестия-внушение из-за этого сопротивления себе приобретает новые качества.

Поршнев отмечает, что эта борьба суггестии и контрсуггестии породила такие социологические явления, которые направлялись на охрану силы внушения, иначе говоря, которые так же были нацелены против контрсуггестии, как последняя - против суггестии. Поэтому эти явления получают в излагаемой здесь теории название контр-контрсуггестии.

В заключение Поршнев делает бодрый вывод: «В классово антагонистических обществах получили могучее развитие средства контр-контрсуггестии - насилие, вера, доказательство. Только последнему из них принадлежит будущее», - написал он в 1971 году, не смея представить, насколько странным может показаться его прогноз для нашего времени.