- •Лоскутов в.И. Основы современной экономической теории

- •Введение

- •Экономическая и неэкономическая трудовая деятельность, или производительный и непроизводительный труд

- •Закон экономии времени

- •1.2. Экономика как система научных знаний Классификация экономических наук

- •Краткая история развития экономической мысли

- •Глава 2. Предмет экономической теории

- •2.1. Предмет и объект экономической теории

- •Предмет рыночных теорий

- •Ограниченность предмета рыночных экономических теорий

- •Предмет политической экономии

- •2.2. Предмет системной экономической теории

- •Что такое "экономическое отношение"?

- •Закон и закономерность

- •Глава 3. Методы экономических теорий Понятие метода

- •3.1. Общенаучные методы исследования

- •Восхождение от абстрактного к конкретному

- •Анализ и синтез

- •Индукция и дедукция

- •Единство логического и исторического

- •Другие методы исследования

- •3.2. Методы политической экономии

- •Законы диалектики

- •Методы рыночных теорий

- •3.3. Системный метод Сущность системного метода

- •Аксиомы системного метода

- •Структура, функции и строение систем

- •Организация систем

- •Основные принципы системного метода

- •Производство

- •Присвоение

- •4.2. Потребности, интересы, цели

- •Потребность

- •4.3 Производительные силы Материальные элементы производительных сил

- •Нематериальные элементы производительных сил

- •Проблема ограниченности ресурсов

- •Глава 5. Отношения процесса индивидуального труда

- •5.1. Отношения индивида к условиям, результатам и затратам труда Отношения индивида к условиям труда: технология, организация, управление

- •Отношения индивида к результатам труда: потребительная стоимость (потребительная ценность) и принадлежность

- •Отношение индивида к затратам труда: индивидуальная стоимость, или ценность

- •Два свойства продукта труда: потребительная стоимость и стоимость

- •5.2. Основные характеристики процесса труда Живой и овеществленный труд

- •Составные части труда, продукта и рабочего времени

- •Производительность и интенсивность труда

- •Эффективность процесса производства (присвоения) продукта

- •Закон убывающей производительности (отдачи)

- •Проблема выбора. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки)

- •Картофеля на индивидуальном участке.

- •Глава 6. Отношения процесса общественного труда

- •6.1. Структура системы общественных экономических отношений

- •Взаимосвязи присвоения благ с их распределением, обменом и потреблением

- •6.2. Трудовые, или организационно-экономические (организационные), отношения

- •Кооперация труда

- •Разделение труда

- •Распределение производительных сил

- •Организация и управление процессом труда

- •Обмен деятельностью

- •Общественно необходимое рабочее время (онрв), общественно необходимые затраты труда (онзт) и ресурсов (онзр)

- •Общественная ценность, или стоимость, продукта

- •6.3. Способ присвоения (производства) благ

- •Методологическая ограниченность категории "способ производства в широком смысле"

- •Содержание категории "способ производства (присвоения)"

- •1. Способ распределения производительных сил.

- •2. Способ труда.

- •3. Способ управления.

- •Технологический способ производства

- •Глава 7. Собственность, владение, пользование

- •7.1. История развития научных представлений о собственности Досоветский период

- •Советский период

- •Понятие собственности в рыночных теориях

- •7.2. Экономическая сущность собственности, владения и

- •Собственность

- •Владение

- •Пользование

- •Распоряжение

- •7.3. Система отношений принадлежности

- •7.4. Экономические и правовые отношения собственности

- •7.5. Формы собственности

- •7.6. Закон формирования отношений собственности

- •7.7. Управление как фактор формирования субъектов собственности

- •Глава 8. Отношения распределения

- •8.1. Понятие распределения

- •Факторы распределения

- •Основные законы распределения

- •Функция отношений распределения

- •8.2. Особенности распределения необходимого и прибавочного продукта Распределение необходимого продукта

- •Распределение прибавочного продукта

- •Фактор охраны прибавочного продукта.

- •Фактор собственности на средства производства.

- •Фактор организации и управления.

- •Неправомерность подмены отношений распределения отношениями товарного обмена

- •Раздел 3. Рыночные экономические отношения Глава 9. Товар

- •9.1.Плановая и товарная формы хозяйства

- •9.2.Товар и его свойства Общественная потребительная стоимость и меновая стоимость

- •Общее противоречие товарного производства

- •Меновая стоимость и стоимость товара

- •9.3.Теория предельной (дополнительной) полезности

- •Ограниченность теории предельной полезности

- •9.4.Несостоятельность маржиналистской теории ценности

- •Механизм приведения меновых стоимостей товаров к их стоимостям

- •9.5.Закон стоимости и его роль в развитии товарного производства

- •Глава 10. Деньги

- •10.1. Происхождение и сущность денег

- •10.2. Функции денег

- •10.3. Особенности современных кредитно-бумажных денег

- •10.4. Закон количества денег в обращении

- •Понятие инфляции

- •Влияние производительности труда на стоимость денег

- •Глава 11. Рынок

- •11.1. Понятие рынка

- •Типы рынков

- •Виды рынков и их взаимодействие

- •11.2. Спрос и предложение

- •Закон спроса

- •Неценовые детерминанты спроса

- •Закон предложения

- •11.3. Эластичность спроса и предложения

- •11.4. Механизм установления рыночных цен Рыночное равновесие

- •Конкуренция

- •Дефицит и избыток товаров

- •Глава 12. Капитал

- •12.1. Процесс образования капитала Превращение денег в капитал

- •Превращение рабочей силы в товар

- •Потребительная стоимость и стоимость товара "рабочая сила"

- •12.2. Производство прибавочной стоимости Классическая концепция прибавочной стоимости

- •Современная концепция прибавочной стоимости

- •Сущность прибыли

- •Норма прибавочной стоимости и норма прибыли

- •Источник прибыли и факторы ее роста

- •Глава 13. Предприятие в системе смешанной экономики

- •13.1. Организационно-правовые формы предприятий

- •13.2. Основной и оборотный капитал

- •Основной капитал

- •Физический и моральный износ основного капитала

- •Оборотный капитал

- •13.3. Издержки и прибыль предприятия

- •Явные и неявные издержки

- •Прибыль с общественной и предпринимательской точек зрения

- •Валовые, переменные, постоянные и средние издержки

- •13.4. Предельные издержки

- •Глава 14. Теоретические аспекты максимизации прибыли

- •14.1. Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции

- •Условия долгосрочного равновесия отрасли

- •14.2. Максимизация прибыли монополиями

- •Расчет оптимального выпуска для монополии

- •Сравнение монополии и конкуренции

- •Глава 15. Взаимосвязь конкуренции и монополии

- •15.1. Факторы перерастания конкуренции в монополию

- •15.2. Исторические формы образования монополий Методы образования монополий: сговор и договор

- •Виды монополий

- •15.3. Финансовые монополии

- •Изменение роли банков

- •Финансовый капитал

- •Глава 16. Распределение ресурсов и доходов

- •16.1. Нерыночное распределение ресурсов

- •Распределение природных ресурсов

- •Распределение средств труда (реального капитала) и доходов от их применения

- •Распределение рабочей силы

- •Перераспределение ресурсов

- •Распределение денежных ресурсов

- •16.2. Рыночные формы распределения доходов Несправедливый характер рыночного распределения

- •Рынок рабочей силы (рынок труда) и заработная плата

- •Рынок денежного капитала и процент

- •Рынок земли и земельная рента

- •Глава 17. Противоречия рыночной системы

- •17.1. Стихийный характер рыночных отношений

- •17.2. Экономические циклы и кризисы перепроизводства Экономические циклы

- •Экономические кризисы перепроизводства

- •Кризис советской экономической системы

- •17.3. Безработица

- •Закон Оукена (Окуня)

- •Кривая Филлипса

- •Безработица как социальное зло

- •17.4. Инфляция Сущность и причины инфляции

- •Типы инфляции

- •Виды инфляции

- •Последствия инфляции

- •Раздел 4. Общественно регулируемые экономические отношения Глава 18. Объективные возможности и ограничения рынка

- •18.1. Стихийность и плановость

- •Достоинства и недостатки рыночной системы

- •18.2. Экономические функции государства и инструменты государственного воздействия на экономику

- •Глава 19. Система национальных счетов

- •19.1. Назначение системы национальных счетов и ее структура Роль макроэкономических показателей

- •Структура системы национальных счетов

- •19.2. Основные макроэкономические показатели Валовой продукт

- •Исключение повторного счета

- •Методы расчета внп

- •Национальный доход, или чистый национальный продукт

- •Полученный и располагаемый личные доходы

- •19.3. Измерение уровня цен и динамики производства

- •Глава 20. Теории равновесия общественного воспроизводства

- •20.1. Основные условия общественного воспроизводства

- •20.2. Классические буржуазные теории равновесия общественного производства

- •20.3. Марксистская теория общественного воспроизводства

- •Условия реализации расширенного производства

- •Всеобщий закон капиталистического накопления.

- •20.4. Кейнсианская теория макроэкономического равновесия

- •Глава 21. Кейнсианская теория государственного регулирования макроэкономического равновесия

- •21.1. Основные понятия

- •21.2. Модели совокупного спроса и предложения в координатах "уровень цен – реальный объем производства"

- •21.3. Модели совокупного спроса и предложения в координатах "совокупные расходы – совокупные доходы"

- •Сдвиги на графиках потребления и сбережений

- •Мультипликатор

- •Парадокс бережливости

- •21.4. Государственное регулирование как важнейший фактор эффективного равновесия народного хозяйства

- •При различных экономических условиях

- •Глава 22. Финансовая система. Фискальная политика

- •22.1. Финансы и финансовая система Сущность финансов

- •Финансовая система

- •22.2. Налоговая система

- •Функции налогов

- •Виды налогов

- •22.3. Бюджетная система

- •22.4. Фискальная политика

- •Виды фискальной политики

- •Глава 23. Фиинансовая система. Денежно-кредитная политика

- •23.1. Банковская система

- •Функции центрального банка

- •Назначение и функции банков второго уровня

- •Классификация банков и небанковских кредитных организаций

- •23.2 Рынки ценных бумаг

- •23.3. Кредитная система

- •Принципы кредитования

- •Функции кредита

- •Формы кредита

- •23.4. Денежно-кредитная политика

- •Инструменты денежно-кредитного регулирования

- •Глава 24. Социальная направленность экономической политики государства

- •24.1. Эффективное распределение ресурсов

- •24.2. Доходы населения и задачи государства в области социальной политики

- •Задачи социальной политики государства

- •24.3. Дифференциация доходов и проблема обеспечения социальной справедливости

- •24.4. Принципы организации социального государства

- •Раздел 5. Мировая экономика и современные тенденции развития экономических отношений Глава 25. Экономический рост общественного хозяйства

- •25.1. Показатели и типы экономического роста

- •25.2. Государственное регулирование экономического роста

- •Рост или развитие экономики?

- •25.3. Модели экономического роста

- •Неоклассические модели экономического роста

- •Кейнсианская модель Харрода-Домара

- •Модель экономического роста к. Маркса

- •Модель Солоу

- •Глава 26. Государственное управление монополиями

- •26.1. Монополизация экономики – прогрессивная тенденция современной истории

- •Основные этапы борьбы с монополиями

- •26.2. Противоречивая сущность монополий

- •Монопольная власть

- •Принципы монополистического ценообразования

- •26.3. Необходимость государственного контроля и регулирования крупных монополий Общественные издержки монопольной власти

- •Регулирование цен

- •Глава 27. Международные экономические отношения

- •27.1. Международная торговля

- •27.2. Международная специализация, научно-техническая и производственная кооперация

- •27.3. Международная миграция капитала

- •27.4. Международная миграция рабочей силы

- •Экономические последствия миграции рабочей силы

- •27.5. Международные корпорации

- •Глава 28. Современные тенденции развития экономических отношений

- •28.1. Сущность процесса обобществления экономики

- •28.2. Государственный капитализм

- •28.3. Государственно-монополистический капитализм

- •28.4. Перспективы развития экономических отношений в начале XXI века

- •28.5. Бюрократический капитализм – последняя форма существования капитализма

- •Оглавление

- •Раздел 2. Всеобщие экономические категории 36

- •Глава 4. Процесс труда 36

- •Глава 5. Отношения процесса индивидуального труда 46

- •Глава 6. Отношения процесса общественного труда 59

- •Глава 7. Собственность, владение, пользование 76

- •Глава 8. Отношения распределения 103

Глава 21. Кейнсианская теория государственного регулирования макроэкономического равновесия

21.1. Основные понятия

Как и все другие рыночные теории, кейнсианская теория равновесия общественного воспроизводства исходит из представления о главенстве рынка над производством. Поэтому исходными в этой теории являются категории совокупного спроса и совокупного предложения.

Совокупный спрос – это сумма расходов, которые получатели совокупного дохода хотят и могут истратить на приобретение товаров и услуг.

Совокупное предложение – это объем товаров и услуг, которые их собственники хотят и могут предложить к продаже при каждом уровне цен.

Макроэкономическое равновесие означает, что совокупный спрос и совокупное предложение полностью совпадают, т.е. годовой объем потребления в общественном масштабе полностью соответствует годовому объему производства не только по суммарной стоимости, но и по структуре.

Поскольку совокупный общественный продукт складывается из конкретных продуктов десятков миллионов наименований и проанализировать его реальную структуру нет никакой возможности, теория разбивает все предъявляемые к обмену продукты на несколько секторов, или рынков. Основными из них являются рынки товаров, рабочей силы, капитала и земли. В необходимых случаях отдельно рассматривают рынок денег и рынок ценных бумаг. При этом под "товаром" подразумеваются и услуги, а сам рынок товаров делится на рынок потребительских товаров (предметов потребления) и рынок инвестиционных товаров (средств производства), поскольку покупатели, действующие на этих рынках, и их мотивы различны.

Макроэкономическое равновесие означает, что на всех рынках: потребительских и инвестиционных товаров, рабочей силы и денежного капитала, – одновременно наступает равновесие.

Из всех названных рынков основную политическую, а тем самым и макроэкономическую проблему представляет рынок рабочей силы. В отличие от всех остальных рынков, которые в сущности представляют собой рынки вещественных благ, вещей, рынок рабочей силы является рынком человеческих способностей, отношения по поводу которых принципиально отличаются от отношений по поводу вещей.

Главная особенность рынка рабочей силы состоит в том, что ее продажа человеком есть средство его жизни, а сам человек – не средство, а цель существования экономики. Поэтому в той мере, в какой рыночный механизм не может удовлетворить некоторые потребности, признаваемые общественно необходимыми, соответствующие средства тем или иным принудительным путем изымаются из рыночной сферы. Осуществляется такое принуждение обычно, как свидетельствует история, двумя способами: либо "нецивилизованным" периодическим ограблением богатых бедствующей частью населения, либо "цивилизованным" обложением богатых налогами в пользу бедных посредством применения государственной власти.

Существует, кроме того, немало социальных, нравственных, моральных и иных мотивов обеспечения средствами жизни людей, чья рабочая сила не находит рыночного спроса или имеет рыночную цену ниже ее стоимости.

21.2. Модели совокупного спроса и предложения в координатах "уровень цен – реальный объем производства"

Модель совокупного спроса. Кривая, характеризующая зависимость между уровнем цен и реальным объемом производства, на графике выглядит так же, как кривая спроса на отдельно взятом рынке.

Уровень цен

Стоимость произведенных товаров и услуг

Рисунок 22. Кривая совокупного спроса

Напомним, что уровень цен представляет собой дефлятор, выраженный в процентах, а реальный объем производства есть ВНП или НД (ЧНП) в денежных единицах, которые рассчитываются как соответствующие номинальные ВНП или НД (ЧНП), деленные на дефлятор. Если в построение модели совокупного спроса ввести условие, что объем денежной массы остается постоянным, то очевидно, что с повышением уровня цен реальный совокупный спрос на производимый продукт падает, а с его понижением растет.

Какие-либо дополнительные объяснения этой закономерности представляются излишними. Рассматриваемые в учебниках так называемые "эффекты" процентной ставки, реальных кассовых (денежных) остатков и импортных закупок лишь конкретизируют некоторые экономические отношения, связанные с движением уровня цен. Содержание этих эффектов заключается в том, что при росте уровня цен 1) возрастает потребность в деньгах, необходимых для сохранения уровня реальных потребительских и производственных расходов, в связи с чем растут процентные ставки; 2) реальная покупательная способность денег при сохранении их номинальной массы сокращается; 3) импортные товары становятся относительно дешевле, что стимулирует сокращение покупок отечественных товаров иностранцами и рост покупок иностранных товаров гражданами страны.

При снижении уровня цен происходят обратные процессы.

Неценовые факторы совокупного спроса. Неценовыми факторами (детерминантами) совокупного спроса, т.е. такими, которые сдвигают кривую совокупного спроса вправо или влево целиком, являются:

-

Массовые изменения в потребительских расходах: благосостояние, ожидания потребителями изменения доходов, задолженность потребителей, налоги.

-

Массовые изменения в инвестиционных расходах: процентные ставки, ожидаемые прибыли от инвестиций, налоги с предприятий, технология, избыточные мощности.

-

Изменения в государственных расходах.

-

Изменения в экспортно-импортных расходах: национальный доход зарубежных стран, валютные курсы.

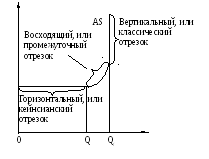

Модель совокупного предложения. Кривая совокупного предложения имеет конфигурацию, отличную от кривой предложения на отдельный товар. Она отражает три различные экономические ситуации: 1) состояние неполной занятости и наличия свободных производственных мощностей, 2) состояние, приближающееся к полной занятости, 3) состояние полной занятости (рис.23).

Уровень цен

Стоимость произведенных товаров и услуг

Рисунок 23. Кривая совокупного предложения

Первой ситуации отвечает горизонтальный отрезок кривой, который означает, что при увеличении совокупного спроса производство может быть увеличено не только без увеличения издержек на единицу продукции, но даже при уменьшении их, что всегда происходит при более полном использовании имеющихся ресурсов. Этот отрезок называют по имени его первого интерпретатора кейнсианским.

Промежуточный отрезок означает, что экономика приближается к состоянию полного использования производственных ресурсов, но начинают обнаруживаться нарастающие трудности в этом отношении. В отдельных отраслях оказываются занятыми все трудовые ресурсы и производственные мощности. В такой ситуации расширение объема производства вызывает повышение спроса на дополнительные материальные и трудовые ресурсы и соответствующий рост цен на них.

Вертикальный отрезок кривой совокупного предложения называют классическим, так как он отражает концепцию классиков рыночной экономики, согласно которой рыночный механизм сам по себе способен приводить в равновесие цены и ресурсы, спрос и предложение. Этот взгляд марксисты не напрасно называют вульгарным, т.е. упрощенным, так как он опирается на очевидную, но вместе с тем поверхностную зависимость объемов спроса и предложения от рыночных цен, из которой вовсе не следует, что возросший денежный спрос может быть покрыт путем роста цен, а сокращение спроса вызывает снижение цен на ресурсы и потребительские товары до равновесного уровня.

Гипотетически в кратковременном периоде состояние полного использования экономических ресурсов действительно может наступить и на практике это иногда имеет место. Но в долговременном периоде в конечном счете всегда находятся решения, позволяющие создать новое производство, как за счет освоения новых природных ресурсов и привлечения рабочей силы из-за рубежа, так и за счет внедрения новой техники, технологии, организации и управления производством. Что касается предположения, что с уменьшением спроса в ситуации полной занятости должны снижаться цены, то это является несостоятельным теоретическим домыслом: эффект храповика вместо снижения цен ведет к сокращению объема производства при сохранении прежних цен (рис.24).

Суть эффекта храповика заключается в том, что в современном обществе тенденции к росту цен и заработной платы не вызывают сопротивления ни со стороны рабочих, ни со стороны предпринимателей. Зато тенденциям к их снижению дружно сопротивляются как одни, так и другие. Схематично действие этого эффекта можно проиллюстрировать следующим образом.

Уровень цен

Стоимость произведенных товаров и услуг

Рисунок 24. Эффект храповика

При увеличении совокупного спроса от AD1 до AD2 равновесное положение сместится от b1 до b2, причем реальный объем производства товаров и услуг возрастет от Q1 до Qf, а уровень цен – от P1 до P2. Но поскольку цены не имеют тенденции к понижению, то уменьшение совокупного спроса к прежнему уровню (oт AD2 к AD1) не возвратит экономику в ее исходную равновесную точку b1, а приведет ее в новую равновесную точку b'2, при котором уровень цен сохранится (P2), а объем производства упадет ниже своего первоначального уровня до Q2. Эффект храповика приводит к смещению кривой совокупного предложения от P1aAS до P2b2AS.

Неценовые факторы совокупного предложения. Неценовыми факторами совокупного предложения, являются:

Изменения цен на ресурсы. Увеличение собственных ресурсов земли, труда или капитала обусловливает рост предложения и сокращение цен. Цены на импортные ресурсы влияют на объем предложения обратно пропорционально их изменению. Усиление монополизации рынка ведет к росту цен.

Изменения в производительности труда и эффективности производства. Их рост обусловливает рост предложения и снижение цен. Противоположные изменения вызывают обратные тенденции.

-

Изменения правовых норм. Увеличение налогов сокращает производство, предоставление государством субсидий, дотаций и налоговых льгот обусловливает уменьшение издержек предприятий и рост предложения.