- •Учебное пособие Казань 2005

- •Работа 1 определение режима течения воды в цилиндрической трубе круглого сечения

- •Работа 2 изучение структуры потоков в аппаратах и ее влияния на процесс теплопередачи

- •1. Структура потоков в аппаратах

- •2. Экспериментальное исследование структуры потоков в трубе и аппарате с мешалкой

- •2.1. Описание экспериментальных установок

- •2.2. Методика проведения эксперимента

- •2.3. Первичная обработка экспериментальных данных

- •2.4. Обработка экспериментальных данных на эвм и проверка адекватности модели

- •3.2. Использование моделей структуры потоков при описании процесса теплопередачи

- •3.3. Расчет характеристик процесса теплопередачи с использованием простейших моделей идеального вытеснения и идеального смешения

- •3.4. Моделирование процесса теплопередачи на эвм

- •3.5. Контрольные вопросы

- •Работа 3

- •Измерение давления и вакуума

- •В покоящейся жидкости

- •Описание установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов экспериментов

- •Контрольные вопросы

- •Работа 4

- •Экспериментальная демонстрация

- •Уравнения бернулли

- •Описание установки

- •Порядок проведения опытов.

- •Работа 5 измерение расхода воды с помощью диафрагмы

- •Работа 6 определение потерь напора в прямой трубе круглого сечения

- •Работа 7 определение потерь напора в запорных устройствах

- •Работа 8 определение потерь давления в теплообменных аппаратах

- •Описание установки

- •Порядок проведения опытов при постоянном напоре

- •Порядок проведения опытов при переменном напоре

- •Обработка результатов опытов

- •Контрольные вопросы

- •Работа 10 изучение гидравлики взвешенного слоя

- •Описание установки

- •Порядок проведения опытов

- •Обработка результатов опытов

- •Контрольные вопросы

- •Работа 11 изучение гидродинамики зернистого слоя

- •Работа 12

- •Определение мощности, потребляемой на

- •Механическое перемешивание

- •Порядок проведения опытов

- •Описание установки

- •Порядок проведения работы

- •Работа 15 последовательная и параллельная работа центробежных насосов на сеть

- •Работа 16 Изучение гидродинамики насадочной колонны

- •Работа 17 Изучение гидродинамики тарельчатых колонн

- •1. Устройство колпачковых тарелок

- •2. Устройство ситчатых тарелок

- •Работа 19 Изучение процесса дистилляции

- •Порядок проведения работы

- •Показания ротаметра, дел

- •Результаты измерений

- •Вычисленные величины

- •Контрольные вопросы

- •Работа 20 Изучение процесса массоотдачи при растворении твердого вещества в аппарате с механическим перемешиванием

- •Пленочная модель

- •Работа 21 изучение процесса абсорбции

- •При допущении о движении фаз в режиме идеального вытеснения значение средней движущей силы определяется по формуле

- •Задаваемым оператором с пульта, схема отрабатывает алгоритм, моделирующий процесс абсорбции, и выдает конечный результат на стрелочный индикатор.

-

2.1. Описание экспериментальных установок

-

Установка для определения структуры потока в трубе^ Установка (рис. 4) состоит из цилиндрической трубы 1 с внутренним диаметром 20 мм, длиной 2.5 м; вентиля 2 для регулировки расхода воды; ротаметра 3 для измерения расхода воды; устройства для ввода индикатора 4; датчика 5 и прибора 6 для автоматической записи изменения концентрации индикатора на выходе из трубы.

-

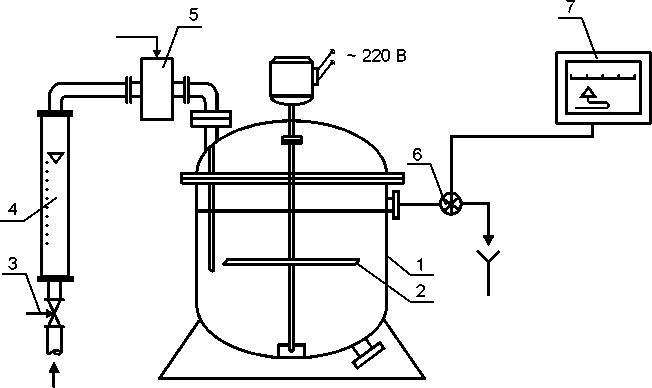

Установка для определения структуры потока в аппарате с мешалкой. Установка (рис. 5) состоит из аппарата 1 с мешалкой 2, вентиля 3 для регулировки расхода воды; ротаметра 4 для измерения расхода воды; устройства для ввода индикатора 5; датчика 6 и прибора 7 для автоматической записи изменения концентрации индикатора на выходе из аппарата.

-

Объем аппарата с мешалкой, заполняемый жидкостью:

-

V = 2.8 10' м.

-

-

Рис. 5. Схема установки для изучения структуры потока в аппарате с мешалкой 1 - аппарат, 2 - мешалка, 3 - вентиль, 4 - ротаметр, 5 - устройство для ввода индикатора, 6 - датчик электропроводности, 7 - самописец

-

24

-

в качестве принадлежностей используются: индикатор, представляющий собой водный раствор поваренной соли, отличающийся от основного потока электропроводностью, замеряемой датчиком на выходе из аппарата; шприц для ввода индикатора.

-

2.2. Методика проведения эксперимента

-

Вначале получают кривую отклика для цилиндрической трубы. Для этого устанавливают заданный расход жидкости в 10-30 делений ротаметра, включают конце нтратомер. В устройство 5 быстро вводят 2 см индикатора, на диаграмме отмечают момент его ввода.

-

Изменение концентрации индикатора во времени автоматически записывается на ленточной диаграмме концентратомера. Эксперимент завершают по достижении нулевой концентрации индикатора в аппарате. Затем увеличивают расход воды до 80-100 делений ротаметра и проводят еще один эксперимент. Вынув ленточную диаграмму из самописца, на ней проставляют временной и концентрационный масштабы, которые определяются скоростью протяжки ленты и шкалой изменения концентрации, обозначенной на концентратомере. Записывают значения расходов жидкости V, м/с, при которых проводились эксперименты.

-

Аналогичным образом получают одну кривую отклика для аппарата с мешалкой. Пока изменение концентрации индикатора автоматически записывается прибором в течение приблизительно 30 минут, приступают к обработке результатов первого эксперимента.

-

2.3. Первичная обработка экспериментальных данных

-

Исходя из вида кривой отклика выбирают временной интервал для фиксации численных значений концентрации индикатора на выходе из аппарата. Выбранный постоянный для этого эксперимента интервал At должен обеспечить достаточно точное воспроизведение дискретными значениями концентрации Ci = C(ti) непрерывной кривой отклика C(t). Для этого число точек п должно быть не менее 20-30 (рис.6).

-

25

-

-

C(t), с

-

-

Дискретные значения концентрации индикатора, полученные из кривой отклика, заносят в табл. 1.

-

Для определения функции распределения интеграл в (15) заменяется суммой

-

V

-

jC(t)-dt = AtXQ;

-

f(tO = fi=c7fAtXQ

-

м /с

-

(19)

-

(20)

-

Таблица 1

-

-

Время ti, с

-

0

-

к

-

и

-

Ci

-

к

-

Концентрация индикатора Ci, кг/м

-

Ci

-

С2

-

Ci

-

Cn-1

-

c„

-

Функция распределения fi, с'

-

fi

-

и

-

fi

-

f„-l

-

f„

-

-

26

-

Чтобы получить безразмерную функцию распределения f * (6|), находят среднее время пребывания элементов потока в аппарате:

-

t = AtXt,-f, (21)

-

i=l

-

И сопоставляют его с t, определяемым из (4). Затем рассчитывают и заносят в таблицу 2 значения безразмерных времени пребывания 6, и

-

экспериментальной функции распределения f *| = f *| (6|):

-

Q,=tjt; (22)

-

f *, = й . (23)

-

I I

-

Таблица 2

-

-

е.

-

0

-

в.

-

е.

-

e„-i

-

e„

-

f*.

-

f*i

-

f*2

-

f*.

-

fVi

-

f*„

-

-

По данным таблицы 2 строится график безразмерной функции распределения (рис. 7), находится наиболее вероятное время пребывания элементов потока в аппарате бд и сравнивается со средним 6 .

-

Для определения числа ячеек m (параметра ячеечной модели) рассчитывается дисперсия времени пребывания элементов потока в аппарате (16), (17)

-

aJ=Ae-^X(ei-lff*i]' Ае = ^ (24)

-

m = l/o^ (25)

-

Полученное значение числа ячеек округляют до целого числа.

-

Учитывая, что для нахождения критерия Pcl (параметра диффузионной модели) из дисперсии пришлось бы решать нелинейное уравнение (18), можно воспользоваться более простым способом. Величина Pcl в (14) связана достаточно простым соотношением с f * (1):

-

''^'-^^

-

(26)

-

27

-

Ре1.=4я(Г*(1)) . (27)

-

Таким образом, определив из графика f *(6) значение f *(1)

-

при 6 = 1 и подставив в (27), можно найти величину критерия Pcl-Данный способ менее точен, но может считаться приемлемым для первичной обработки результатов, так как на следующем этапе будут производиться более точные расчеты на ЭВМ.

-

-

f*(e)

-

f*(i)

-

-

Первичная обработка результатов, ставящая своей целью получение ориентировочных значений параметров ячеечной и диффузионной моделей структуры потока, проводится последовательно для всех трех экспериментов.

-

28