- •Глава II методика обучения истории как педагогическая наука

- •§ 11. Методика истории: ретроспективный взгляд

- •§ 12. Методика истории: объект, предмет, задачи, факторы

- •§ 13. Урок истории (учебное занятие)

- •§ 14. Функции занятий

- •§ 15. Внеурочная работа по истории

- •Глава III общие методы преподавания и изучения истории

- •§ 16. Проблемный метод

- •Петр I и сельское хозяйство

- •Народные восстания XVII в.

- •§ 17. Цивилизационный метод

- •§ 18. Метод опорных конспектов (ок)

- •Опорный конспект по теме «Мозговой штурм» на занятиях

- •/Нормажская / / теория /

- •Практикум

- •§ 19. Методы обобщения исторических знаний

- •§ 20. Хронология, синхрония, диахрония в изучении истории

- •1667-1676 Гг. — Соловецкое восстание 1904—1905 гг. — Русско-японская война

- •1662 Г. — «Медный бунт» в Москве 1725 г. — учреждение Петербургской академии наук

- •1380 Г., 8 сентября — Куликовская

- •Хронология введения Григорианского календаря в некоторых странах мира

- •Глава XIII. Развитие капитализма и подъем революционного движения в середине XIX в. Возникновение научного коммунизма

- •§ 21. Диагностика успеваемости учащихся

- •1) Выявления хронологических знаний:

- •3) Выявления знаний главных и неглавных исторических фактов:

- •4) Выявления теоретических знаний:

- •2. Создание материальной базы, обеспечивающей полнокровное функционирование рейтинговой системы оценок.

- •Рейтинг успеваемости учащихся 11 класса на 1 апреля 2006 г., баллы

- •1. Оценка знания факта (события)

- •2. Оценка знания теоретического положения (идеи)

- •3. Оценка изучения источника

- •Практикум

- •§ 22. Индивидуализация и дифференциация в работе учащихся

- •Средне-учебное заведете заочно.

- •25 Тоыовъ по 250—300 страппцъ.

- •15 Томовъ по 250 стр. Ц-Ьна за каждый томъ 2 руб. Вышли изъ печати 2 тома. Высыл. Нал. Плат, по 2 руб. 20 коп.

- •Нужны энергичные представители.

- •§ 23. Средства наглядности и их носители

- •Учебные ш0ршк1е 1тлш Барона н. Н. Торнау.

- •2) Учебны! атш

- •В.И. Суриков. Степан Разин

- •М. Кудреватый. Разин и княжна

- •Органы государственной власти Российской Федерации

- •Шансы на поступление в институт, %

- •Ожидаемая средняя продолжительность жизни людей, родившихся в 1998 г.

- •Количество осужденных, отбывающих наказание, тыс. Чел.

- •§ 24. Исторические задачи: типизация и использование

2) Учебны! атш

иадашз. ЦЪна 71 кеа. Випиеиааюнц!» отдельные атхасм арияа- гаютъ за пересылку заказною бандер.:за 1 зкз. 15 к., за 2 эхе. 2* к., за 'А зла. 35 к. я за 4 фм. 40 х.

Объявление. 1910-е гг.

При изучении портрета в широком смысле слова наряду с обрисованием анатомических черт лица и их расшифровкой большое внимание обращается на награды, знаки отличия. Все это комментируется, что в конечном итоге дает содержательную характеристику изображенной личности и ее места в истории.

К примеру, портрет выдающегося полководца А.В. Суворова. В правой руке — жезл, соответствующий его воинскому званию фельдмаршала. На груди выделяется голубая лента через правое плечо. Это говорит о том, что полководец был удостоен высшей награды России — ордена Андрея Первозванного {за победу в Кинбурнском сражении).

В 1787 г. началась новая русско-турецкая война. 18-тысячному корпусу генерал-аншефа Суворова предстояло охранять побережье от устья р. Буг до Перекопа.

Александр

Васильевич Суворов

В этом году основные боевые действия развернулись вокруг русской крепости Кинбурн. В октябре высадившемуся турецкому десанту в составе 5 тыс. человек противостоял полуторатысячный русский отряд под командованием Суворова. Генерал, будучи раненым, продолжал командовать боем. В три атаки на неприятеля Суворов вел своих солдат лично. Турецкий десант был сброшен в воду и уничтожен.

Левая рука Суворова придерживает золотую шпагу, украшенную алмазами — за победу над турками и в честь годовщины заключения с ними Кючук-Кайнарджийского мира (1774). До Александра Васильевича за всю историю России только 18 генералов русской службы имели такую награду.

В боях при Гирсове (менее 3 тыс. русских против 11 тыс. турок), при Козлудже (8 тыс. русских против 30 тыс. турок) Суворовым были одержаны «совершенные победы», что сломило боевой дух противника и вынудило его через месяц после Козлуджа заключить Кючук-Кайнарджийский мир.

Чуть левее, по центру груди, овальное бриллиантовое изображение с портретом Павла I. Это награда императора за победу при Адде. Павел писал: «Портрет мой на груди вашей да изъявит всем и каждому признательность Государя к великим делам своего подданного. Слава Богу, слава вам!»

В апреле 1799 г. А.В. Суворов в качестве главнокомандующего союзными войсками в Северной Италии прибыл в Валеджо. 15— 17 апреля состоялось знаменитое трехдневное сражение при реке Адда. 28-тысячная французская армия под командованием генерала Ж. Моро потерпела поражение. Французы потеряли убитыми и ранеными 2,5 тыс. человек, пленными — 5 тыс.; союзники — около 2,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Успех сражения на Адде обусловил дальнейшие победы союзных войск в Италии.

Под портретом императора четырехугольный знак — орден Святого Георгия первой степени за победу на реке Рымник. (До Суворова его получили лишь 5 человек: генерал-аншефы П.А. Румянцев-Задунайский, А.Г. Орлов, П.И. Панин, В.М. Долгоруков-Крымский, генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин).

25-тысячный отряд союзных войск под командованием Суворова разгромил 100-тысячную армию турок. Потери турок составили до 20 тыс., союзных войск — около 700 человек. За эту победу полководец был удостоен графского титула и почетной приставки к фамилии — Рымникский. Победа явилась образцом разгрома противника «не числом, а уменьем».

Так, одна за другой рассматриваются награды великого полководца. Заметим, что за каждой наградой стоит сражение, победа, переход и т. д. Те из событий, которые входят в школьную программу, раскрываются более полно, другие лишь перечисляются.

Так, по портрету А.В. Суворова учащиеся познают боевой путь полководца, победы русской армии, принесшие славу Отечеству.

Работа с портретом может строиться на изучении одежды, головного убора, обуви, причесок, что в свою очередь характеризует время, традиции, стиль и т. д. Так, рассматривая портреты русских князей, царей, бояр и т. д. (до XVIII в.), учащиеся обращают внимание на восточный стиль их одежды — в золоте и бриллиантах длинные шубы, конусного типа головные уборы, бороды и усы на лице и т. д. Начиная с Петровской эпохи портреты современников выглядят больше по-европейски: выбритые лица, завитые парики, расшитые камзолы, модные цветные «галстуки», высокие башмаки с золотыми пряжками; у женщин — открытые платья с большими вырезами на груди и спине, причудливые парики, прически в виде фрегата, замка, букета цветов, несусветной величины шляпы и т. д.

Прически

эпохи рококо

Часто при работе с портретом одного лица (в переносном смысле) необходимы альтернативные изображения. Портреты писались художниками, герои которых могли быть им симпатичны, безразличны, неприятны, может быть, даже ненавистны. Кроме того, многие портреты писались по заказу, следовательно, художники должны были удовлетворять капризы заказчиков и т. д.

По этой и другим причинам мы наблюдаем многообразие изображений одних и тех же лиц, но разными художниками: Ивана IV Грозного (художники В.М. Васнецов, И.Е. Репин, скульптор М.М. Герасимов, рисунок из «Большой государевой книги» и др.); Петра 1 (художники Н.Н. Ге, Г. Таннауер, В.А. Серов, И.Н. Никитин, скульпторы Э. Фальконе, К.Б. Растрелли и др.); Елизаветы Петровны (художники В.А. Серов, М.П. Клодт, Л. Токэ, К. Тимофеев и др.) и т. д.

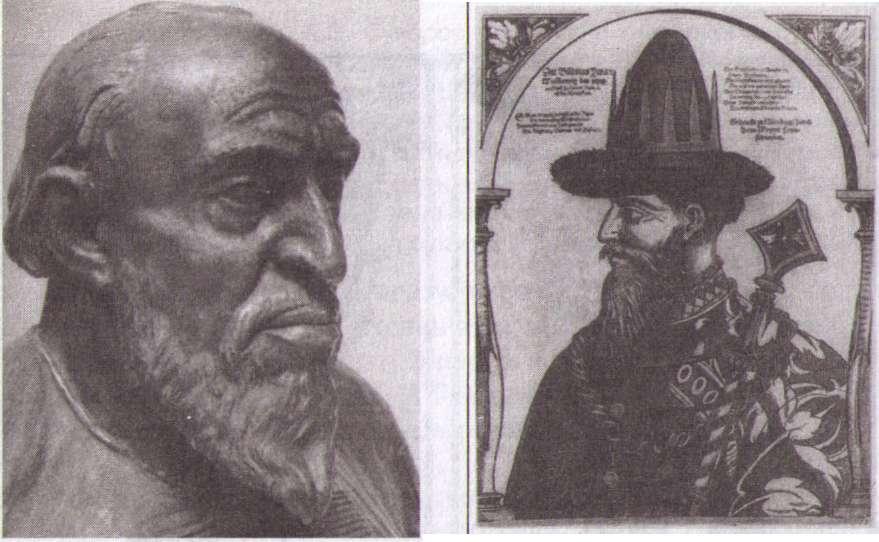

Обратимся к четырем портретам Ивана IV Грозного (См. ниже: Иван IV Грозный. Гравюра на дереве неизвестного западноевропейского мастера (XVI в.); Иван Грозный. Гравюра на дереве. Венская библиотека; В.М. Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный. 1897 г. Фрагмент; Скульптурный портрет Ивана Грозного работы М.М. Герасимова на основе черепа царя).

Иван

IV Грозный. Гравюра на дереве неизвестного

западноевропейского мастера. XVI в.

Документальный

скульптурный портрет Ивана Грозного

работы М.М. Герасимова

Задачи учащихся при работе с портретами царя могут быть следующими:

-

выявить сходные черты лица;

-

соотнести изображения личности на разных портретах с их описаниями в учебнике и учебных пособиях;

-

определить, какой из портретов более всего соответствует исторической действительности и т. д.

Иван

Грозный. Гравюра на дереве. Венская

библиотека

В.М.

Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный.

1897 г. Фрагмент

На этом работа с портретом не завершается. До учащихся доводятся характеристики историков Ивана Грозного и предлагается по чертам лица определить их соответствие или несоответствие:

-

«первый Иван» — мудрый государственный деятель-реформатор, справедливый правитель, борец с удельно-княжеским сепаратизмом и т. д.;

-

«второй Иван» — кровавый тиран, жестокий деспот, сыноубийца и т. д.

После такого анализа учащимся может быть предложено развернуть учебную дискуссию, взяв за основу позиции правителей России в оценке Ивана Грозного (ведь портрет рассматривается не ради портрета):

-

Алексей Михайлович признал вину своего «прадеда»;

-

Петр I считал Ивана IV своим предшественником во внутренней и внешней политике;

-

Александр II отрицательно относился к Ивану Грозному. (Не случайно скульптура Ивана IV отсутствует в ряду других русских правителей в памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде (1862), хотя в нем нашлось место попавшим в опалу при царе Адашеву и Воротынскому;

-

И.В. Сталин испытывал личные симпатии к Ивану IV Грозному и т. д.

Старшеклассники, при незначительной ориентировке, достаточно быстро приходят к выводу, что оценки правителей Ивану IV вполне соответствовали характеру их личной деятельности: ни Петр I, ни Сталин не были щепетильными в выборе средств для достижения своих целей.

Так на основе анализа портретов может начаться изучение царствования Ивана Грозного.

Картины. Картина — это «произведение живописи в красках на куске холста, доске, листе бумаги» (Там же. — Т. 2. — С. 35). Репродукция — «воспроизведение и размножение изображения (рисунка, картины, чертежа, печатного текста) полиграфическими средствами или фотографическим способом» (Там же. — Т. 3. — С. 709).

Наибольшую ценность для развития образности представляют картины (репродукции). Более достоверными изображениями считаются те картины, которые написаны современниками событий. Художники, воссоздававшие прошлое, часто допускали исторические ошибки. Иногда причиной ошибок в изображениях