- •Методические указания

- •1. Расчет рулевой силы (полезной составляющей гидродинамического давления воды на руль)

- •2. Расчет элементов циркуляции

- •2.1. Теоретический метод определения установившегося диаметра циркуляции

- •2.2. Диаметр циркуляции, описываемой кормовой оконечностью

- •Литература

- •Влияние работы винто-рулевого комплекса на управляемость судна

- •1. Схема действия сил на переднем ходу

- •2. Схема действия сил на заднем ходу

- •2.1. Судно не имеет хода, винт работает назад

- •Плавание на мелководье и в узкостях

- •1. Определение проходной осадки судна

- •2. Определение скоростного запаса глубины, а также критической скорости и потери скорости на мелководье

- •3. Определение ширины полосы безопасного движения судна в узости (канале)

- •4. Определение траверзного расстояния для исключения явления присасывания

- •Литература

- •Аварийная буксировка судов морем Условные обозначения

- •3. Порядок решения первой задачи

- •4. Определение длины буксирного троса

- •5. Определение стрелки провеса буксирного троса

- •6. Порядок решения второй (обратной) задачи

- •Литература

- •Выбор оптимальных условий плавания судна в шторм

- •1. Расчет скорости судна и курсового угла волны, при которых будет наблюдаться резонансная качка

- •2. Определение возможности штормования судна в дрейфе

- •3. Определение потери скорости судна на волнении

- •Литература

- •Приложение

- •Расчет инерционных характеристик судна

- •1. Условные обозначения

- •2. Методика решения задачи по определению тормозных характеристик судна

- •2.1. Активное торможение

- •2.2. Пассивное торможение

- •2.3. Разгон судна

- •3. Исходные данные

- •Литература

- •Расчет швартовки крупнотоннажных судов

- •1.1. Определение кинетической энергии и силы навала судна.

- •1.2. Пример нахождения силы навала (нагрузки).

- •2.1. Определить допустимую скорость швартовки.

- •2.2. Определение допустимой скорости швартовки в открытом море.

- •Список литературы

- •Расчет швартовки судна к причалу лагом с отданным якорем

- •1. Теоретическое обоснование

- •2. Порядок расчета

- •3. Анализ полученных результатов

- •4. Пример расчета

- •Данные к задачам

- •Плавание судна в ледовых условиях

- •1. Общие положения

- •2. Выгрузка на лед

- •Однобуквенные сигналы для связи между ледоколом и проводимыми судами

- •Изменение скорости по сигналу ледокола

- •Упражнения

- •Литература

- •Снятие судна с мели

- •1. Расчет снятия судна с мели с помощью частичной разгрузки и с учетом работы своей машины на задний ход

- •Определение силы давления судна на грунт

- •1.2. Определение усилия для снятия судна с мели

- •1.3. Определение силы тяги винта на заднем ходу

- •Новые значения мегацентрических высот:

- •2. Деферентовка судна для снятия его с мели

- •Новые осадки носом и кормой

- •3. Кренование судна для снятия его с мели

- •4. Разворот судна сидящего на мели

- •Литература

- •Расчет якорной стоянки

- •2. Определение якорного снабжения морских судов по правилам Российского морского регистра судоходства

- •4. Определение длины якорной цепи в зависимости от внешних сил, действующих на судно

- •5. Определение длины якорной цепи в зависимости от держащей силы якоря

- •6. Определение держащей силы цепи на грунте

- •Варианты заданий

- •Литература

- •Выбор курса и скорости судна при плавании на волнении с помощью диаграммы ю.В. Ремеза

- •1. Влияние курса и скорости судна на амплитуду качки

- •2. Диаграмма ю.В. Ремеза

- •3. Выбор курса и скорости с помощью диаграммы ю.В. Ремеза

- •Литература

- •1. Общие положения курсовой работы

- •2. Условные обозначения

- •3. Задание по разделу «Определение элементов циркуляции судна»

- •3.1. Методика расчета элементов циркуляции

- •3.2. Методика построения циркуляции судна

- •4. Задание по разделу «Определение инерционных характеристик судна»

- •4.1. Методика определения инерционных характеристик судна

- •4.1.1. Активное торможение

- •4.1.2. Пассивное торможение

- •4.2. Разгон судна

- •5. Расчет дополнительных данных для таблицы маневренных элементов

- •5.1. Увеличение осадки судна на мелководье

- •5.2. Увеличение осадки судна от крена

- •5.3. Определение запаса глубины на ветровое волнение

- •5.4. Маневр «Человек за бортом»

- •Исходные данные

4. Определение длины буксирного троса

4.1. Определяем длину буксирного троса по приближенным формулам:

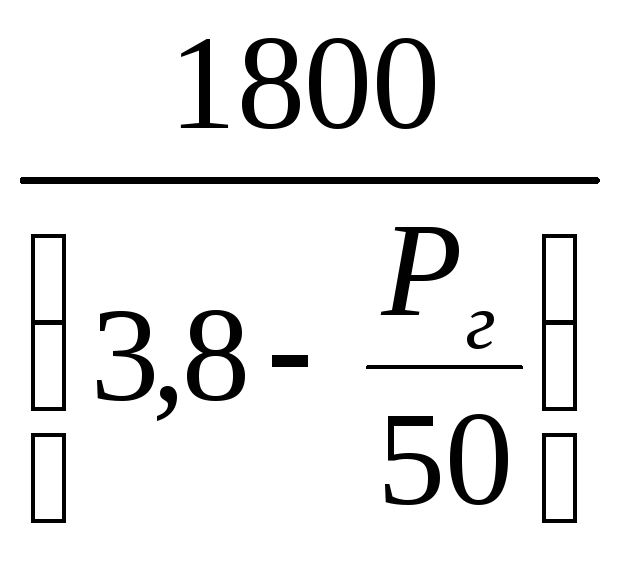

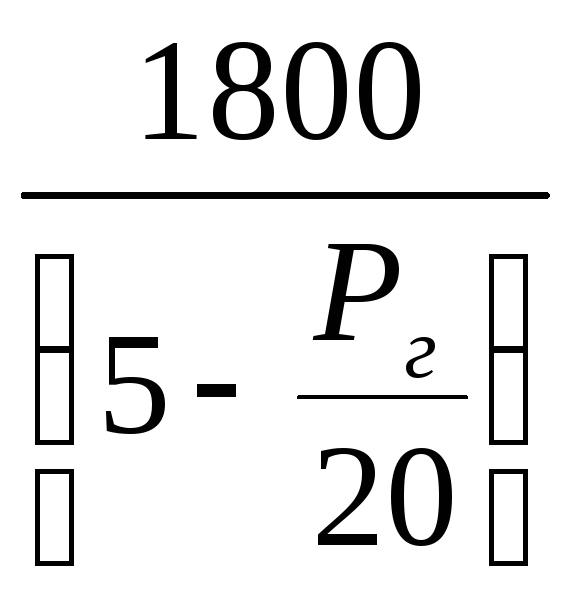

-

,

м

,

м(21)

где: lбук– длина буксирного троса, м;

Рг– тяга на гаке (из графика сопротивлений), кгс;

hв– высота волны, м;

Kн– коэффициент «игры» троса, он зависит от усилия возникающего в тросе, (см. таблицу 3)

Таблица 3

|

Рг, кгс |

25000 |

20000 |

15000 |

10000 |

5000 |

2500 |

|

Кн |

0,3 |

0,24 |

0,18 |

0,12 |

0,06 |

0,032 |

или считать в среднем 0,012 на 1 тонну тяги на гаке Рг.

4.2. Определяем минимальную длину буксирного троса по требованиям ИМО :

|

|

(22)

|

|

|

|

где:

|

n |

– |

коэффициент запаса прочности троса; |

|

|

|

|

Согласно требованиям ИМО минимальная разрывная нагрузка (MBL) буксирного троса связана с тяговым усилием на гаке через коэффициент запаса прочности, и определяется в соответствии со следующей таблицей.

|

Тяговое усилие на гаке, тонны |

< 40 |

40 - 90 |

> 90 |

|

Минимальное разрывное усилие, тонны |

3,0 х Тг |

(3,8 - Тг/50) Тг |

2,0 х Тг |

Отсюда, требуемую минимальную рабочую длину стального буксирного троса можно рассчитать по формуле (22) и представить в соответствии со следующей таблицей.

|

Тяговое усилие на гаке, тонны |

< 40 |

40 - 90 |

> 90 |

|

Минимальная длина стального буксирного троса, м |

600 |

|

900 |

При тяговом усилие на гаке менее 30 тонн, минимальную рабочую длину буксирного троса, можно рассчитать согласно требованиям Регистра РФ, и представить в соответствии со следующей таблицей.

|

Тяговое усилие на гаке, тонны |

< 10 |

10 - 30 |

> 30 |

|

Минимальная длина стального буксирного троса, м |

360 |

|

600 |

4.3. Определяем длину буксирного троса по методике академика Крылова А.Н.

Проверим, удовлетворяет ли найденная длина троса критерию безопасности буксировки. Правильно рассчитанной длине троса должно соответствовать условие:

-

ΔХмас+ ΔХупр hв,

(23)

где ΔХмас– массовая «игра» буксирного троса, м;

ΔХупр– упругая «игра» буксирного троса, м;

hв– высота волны, м.

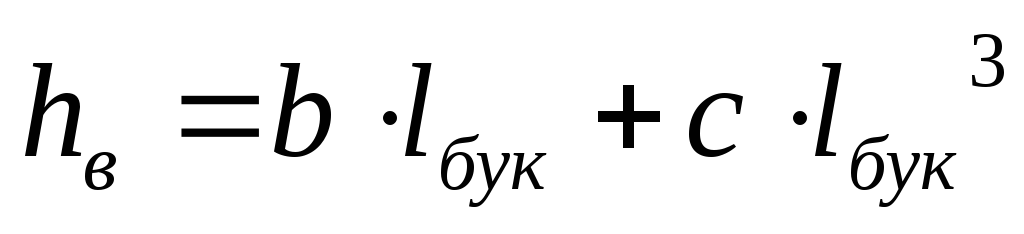

Представим соотношение ΔХмас+ ΔХупр hвв виде:

-

(24)

где b– коэффициент упругой игры троса;

с – коэффициент весовой игры троса.

В таблице 4 приведены значения коэффициентов игры для тросов, применяемых при буксировочных операциях.

Таблица 4

|

Временное сопротивление разрыву троса, кгс/мм2 |

Минимальное значение динамического коэффициента запаса прочности | |||

|

n = 3 |

n = 4 |

n = 5 | ||

|

140 |

в |

1,98 |

2,98 |

3,57 |

|

с |

0,94 |

2,25 |

3,93 | |

|

160 |

в |

2,26 |

3,40 |

4,08 |

|

с |

0,71 |

1,72 |

3,01 | |

|

180 |

в |

2,54 |

3,82 |

4,59 |

|

с |

0,57 |

1,36 |

2,38 | |

Используя данные таблицы 4, определим значения коэффициентов игры троса bи с, для полученного значения динамического коэффициента запаса прочностиnи временного сопротивления разрыву (в расчетах принимаем значениеn= 160).

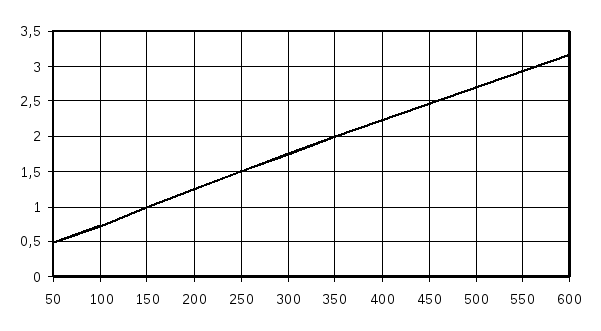

С учетом формулы (24), рассчитаем таблицу 5 и построим график зависимости допускаемой высоты волны от длины буксирного троса (рис. 2).

Таблица 5

|

Длина буксира, м |

200 |

400 |

600 |

800 |

1000 |

|

Высота волны, м |

|

|

|

|

|

В соответствие с данной (по заданию) высотой волны определяем из графика минимальную длину буксирного троса.

Рис. 2. Длина троса в зависимости от высоты волны