- •О.В. Рагозина краткий курс лекций по топографической анатомии и оперативной хирургии

- •Часть 1

- •Предисловие

- •Лекция 1 предмет и задачи топографической анатомии. Учение об операциях

- •Методы исследования топографической анатомии

- •Учение в.Н. Шевкуненко о крайних формах индивидуальной изменчивости органов и систем человека

- •Оперативная хирургия, ее место среди других клинических дисциплин

- •Учение об операции

- •Лекция 2 учение о фасциях и клетчаточных пространствах. Топографо-анатомическое обоснование путей распространения гнойных процессов

- •Учение о фасциях. Классификация фасций

- •Виды фасциальных и межфасциальных вместилищ

- •Понятие о клетчатке в анатомии. Топографо-анатомическая классификация клетчаточных пространств

- •Общие принципы хирургического лечения гнойных процессов с точки зрения хирургической анатомии

- •Лекция 3 способы временной и окончательной остановки кровотечения. Оперативная хирургия кровеносных сосудов

- •Топографо-анатомическое обоснование способов временной остановки кровотечения

- •Способы окончательной остановки кровотечения. Операции, ликвидирующие просвет сосудов

- •Операции, восстанавливающие проходимость сосудов. Основные принципы техники сосудистого шва

- •Лекция 4 оперативные вмешательства при повреждении периферических нервов. Принципы оперативной техники на сухожилиях

- •Анатомо-функциональная характеристика периферических нервов

- •Виды повреждений нервов и патоморфологические изменения в них

- •Основные принципы восстановительных операций на периферических нервах. Шов нерва

- •Основы оперативной техники шва сухожилий

- •Лекция 5

- •Лекция 6 топографо-анатомические особенности и техника выполнения оперативных вмешательств в области головы

- •Хирургическая анатомия мозгового отдела головы

- •Техника выполнения оперативных вмешательств на мозговом отделе головы

- •Топографо-анатомические особенности лица и их значение в выборе техники хирургических вмешательств

- •Лекция 7 хирургическая анатомия шеи и основы оперативных вмешательств в этой области

- •Фасции и клетчаточные пространства шеи, их клиническое значение

- •Топографо-анатомическое обоснование техники оперативных вмешательств в области шеи

- •Лекция 8 клиническая анатомия груди. Техника хирургических операций на грудной стенке и органах грудной полости

- •Топографическая и хирургическая анатомия грудной стенки. Диафрагма

- •Хирургическая анатомия молочной железы. Техника операций на молочной железе

- •Оперативные вмешательства при ранениях груди

- •Оперативные доступы к органам грудной полости

- •Топографическая анатомия средостения. Операции на сердце и крупных сосудах

- •Литература

- •Содержание

- •Краткий курс лекций по топографической анатомии и оперативной хирургии

- •628011, Г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 40

- •628011, Г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 40

Лекция 8 клиническая анатомия груди. Техника хирургических операций на грудной стенке и органах грудной полости

Верхняя граница области груди проходит по яремной вырезке грудины, ключицам, акромиальным отросткам лопатки и к остистому отростку VII шейного позвонка. Нижняя граница проводится от мечевидного отростка грудины по краям реберных дуг до концов XI-XII ребер к остистому отростку XII грудного позвонка.

При рассмотрении топографо-анатомических особенностей груди необходимо различать следующие понятия: грудная клетка, грудная стенка, грудная полость. Грудная клетка образована ребрами, грудиной и грудным отделом позвоночника. Грудная стенка представлена скелетом грудной клетки, межреберными мышцами, мышцами плечевого пояса, верхними отделами мышц живота, а также фасциями и клетчаточными слоями.

Пространство, ограниченное грудной стенкой и диафрагмой, выстланное изнутри внутригрудной фасцией, называется грудной полостью. В грудной полости находятся три серозных мешка: два плевральных и один перикардиальный. Между плевральными мешками в грудной полости расположено средостение, содержащее комплекс органов, сосудов и нервов, окруженных большим количеством клетчатки.

Диафрагма, отделяющая грудную полость от брюшной, своим куполом высоко выступает в грудную клетку, вследствие этого нижняя граница грудной клетки не соответствует уровню нижней границы грудной полости. Таким образом, некоторые органы брюшной полости (кардиальная часть желудка, печень, селезенка) проецируются на нижние отделы грудной стенки. С другой стороны, верхушки правого и левого купола плевры выстоят над ключицами и заходят в область шеи. Такие соотношения определяют возможность сочетанных повреждений органов шеи, груди и живота при ранениях.

Костно-мышечный каркас грудной стенки хорошо защищает органы груди от механических повреждений, но и, одновременно, затрудняет действия хирурга при выполнении доступов к легким, органам средостения. Нужно знать, что при переломах ребер возможны вторичные повреждения легких и других органов концами костных отломков.

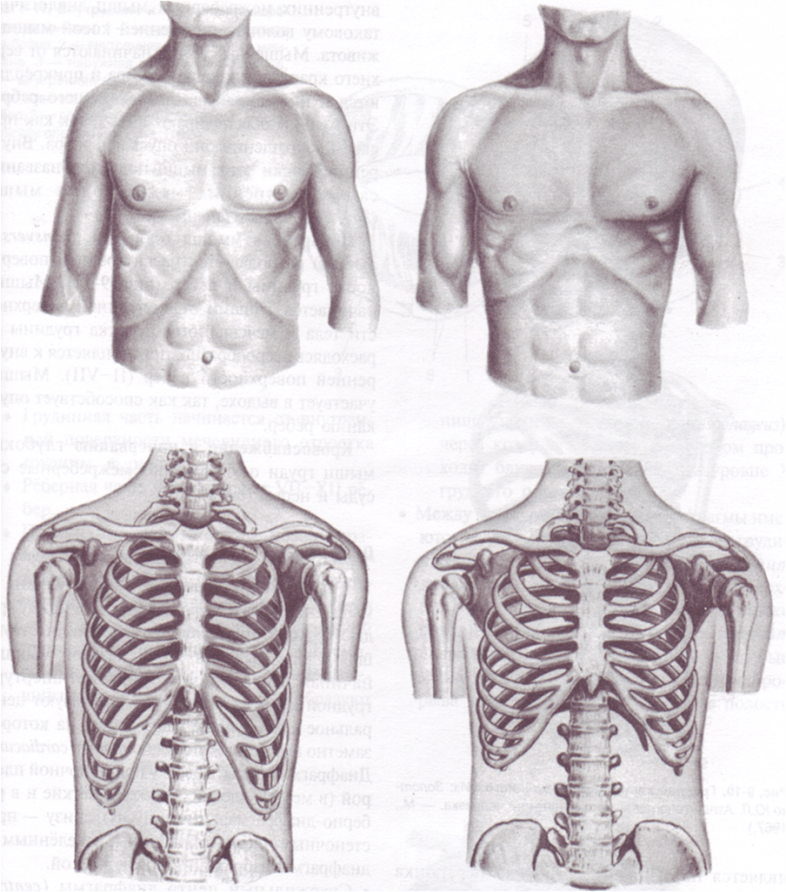

Форма

груди взрослого человека связана с

половыми и конституционными особенностями

(рис. 59). Для брахиморфов характерно

преобладание поперечных размеров (форма

грудной клетки бочкообразная,

эпигастральный угол тупой), у долихоморфов

преобладают продольные размеры (форма

грудной клетки цилиндрическая,

эпигастральный угол острый), у мезоморфов

промежуточная форма (коническая,

усеченный конус основанием обращенным

вверх.). У женщин коническая форма

выражена меньше, чем у мужчин. Форма

груди, как правило, ассиметрична - у

правшей больше развита ее правая

половина.

Форма грудной клетки находится в соответствии с формой и положением органов грудной полости. Индивидуальные различия внешней формы груди, направление ребер, ширину межреберных промежутков приходится учитывать, как при выборе оперативных доступов, так и при обследовании больных (перкуторное определение границ органов, оценка рентгенограмм, результатов УЗИ и др.).

Рис. 59. Форма груди у людей долихоморфного и брахиморфного типа телосложения.

При относительно короткой и широкой грудной клетке ребра имеют положение, близкое к горизонтальному, межреберные промежутки широкие, верхняя апертура грудной клетки невелика, эпигастральный угол достигает 120°. При такой форме грудной клетки наблюдается горизонтальное положение сердца, граница которого выступает за пределы среднеключичной линии влево; сравнительно большие межплевральные поля, относительно высокое стояние купола диафрагмы.

При относительно длинной и узкой грудной клетке ребра наклонены кпереди, межреберные промежутки сравнительно узкие, верхняя апертура грудной клетки широкая, эпигастральный угол около 80°. При такой форме грудной клетки сердце «капельное», почти спрятано за грудиной, переходные складки париетальной плевры сближены друг с другом, купол диафрагмы расположен сравнительно низко.

При ряде патологических процессов (врожденные пороки) грудная клетка может иметь специфическую форму - плоскую, воронкообразную или килевидную.