- •Глава 4 деятельностный анализ гиперкомплексных динамических систем

- •4.1. Введение в деятельностный анализ

- •4.2. Определение объекта деятельностного анализа в сложной системе

- •4.3. Оценка уровня системной организации

- •4.4. Определение нормативного базиса в задачах системного анализа

- •4.5. Особенности реализации нормативного базиса

- •4.6. Анализ системной сложности

- •4.7. Анализ ротационной деятельности

- •3. Общие замечания.

- •4.8. Анализ оптимального процесса системной деятельности

- •4.9. Человек в системе деятельности

- •4.10. Особенности процессов целеполагания в системах человеческой деятельности

- •4.11. Контроль деятельности

- •4.12. Замечания и рекомендации по проведению деятельностного анализа

4.6. Анализ системной сложности

Системная сложность — это количественная оценка степени системного разнообразия по заданному параметру (набору параметров) в исследуемой системе, соотнесенная с выбранным нормативным базисом в заданной системе отсчета с определенными пределами.

В этом определении все ключевые слова (сложность, разнообразие, параметры, нормативный базис, система отсчета, пределы) следует понимать на уровне концептуально-понятийных трактовок в теории ГДС.

Приведенное определение понятия «системная сложность» обладает рядом различных особенностей. Раскроем некоторые из них.

Самоопределение, как и все другие определения в теории ГДС, может обладать набором системных характеристик, отражающих понятие сложности с требуемой полнотой системного определения.

В методологическом и концептуально-понятийном смысле термин «системная сложность» является производным от основных системных инвариант. В его содержании имеется информационная компонента (по линии оценки многообразия), некоторое отображение неполноты (по оцениваемому параметру или набору параметров), обязательно свойство относительности (в смысле интерпретации и восприятия оценки сложности, что обусловлено наличием нормативного базиса). При этом всегда определенно оговариваются границы реализуемости этого понятия, за пределами которых оценка сложности тepяет смысл.

В отличие от традиционных многочисленных определении и классификаций понятия сложности, предлагаемый вариант ГДС не является абсолютным (в своей конкретной реализации), а всегда относителен и условен, что накладывает значительные ограничения на произвольность в интерпретации и определении этого понятия. Если бы свойство относительности в данном определении отсутствовало, то предложенное выше понятие сложности перешло бы в разряд традиционных, обоснование правомочности которых страдает большой степенью методологической и концептуально-понятийной неполноты, несмотря на то что эти понятия могут быть безупречны по своей внутренней (самодостаточной) логике (в традиционных вариантах). Думается, что именно отсутствие целого ряда специфически системных свойств в традиционных подходах к определению понятия сложности перевели задачу оценки сложности в ряде современных научных направлений в разряд трудноразрешимых проблем.

Понятие системной сложности и возможность определения ее количественно-качественной оценки (по отношению к произвольной ГДС и заданным параметрам) позволяют, учитывая бесконечное многообразие в определении ГДС (по степени полноты и качественному разлинию системных инвариант), проводить различные классификации произвольных ГДС по сложности. При этом содержательный аспект используемого) варианта интерпретации понятия системной сложности также может варьироваться.

Алгоритм определения конкретной оценки системной сложности в процедурном смысле по своим основным пунктам близок к алгоритму определения полноты замкнутости [15] и может быть представлен следующими операциями.

Определяется набор свойств, по которым необходимо провести оценку сложности исходной системы.

Исходная система приводится к виду, методологически приемлемому для реализации процедуры определения сложности в соответствии с выбранным вариантом.

Определяется нормативный базис, например, путем задания эталонной системы либо другого оценочного эквивалента. При этом по оцениваемым параметрам эталон должен быть максимально реализован. Для этого необходимо спрогнозировать (рассчитать, определить эмпирически и т. д.) на основе учета системообразующих ресурсов (по оцениваемым параметрам) и закономерностей системного развития предельные (потенциально возможные) значения оцениваемых параметров.

Задаются по максимуму параметры эталона на основе определенных (потенциально возможных) граничных значений оценочных параметров.

Проводят сравнения по оцениваемым параметрам исходной (анализируемой) и эталонной систем. При необходимости находят абсолютную и относительную оценки либо дают качественную характеристику по результатам сравнения.

Р ассмотрим

конкретный пример.

Пусть в качестве исходной имеем систему

S,

матрица

взаимодействий (Y)

которой

имеет вид

ассмотрим

конкретный пример.

Пусть в качестве исходной имеем систему

S,

матрица

взаимодействий (Y)

которой

имеет вид

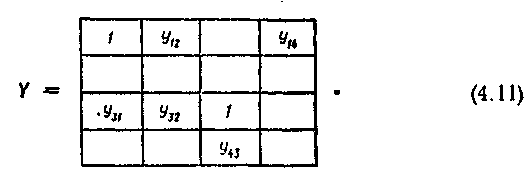

Требуется дать оценку сложности исходной системы по взаимодействию. Решим эту задачу, предварительно введя следующие обозначения: {Si} — набор оцениваемых системных параметров (в примере Si = S2 — динамичность), i = 1, ..., п; χj(S)i — системный коэффициент сложности по параметру i для системы S, j = 1, 2; i = 1,…, п; χ1, χ2 — абсолютная и относительная оценки системной сложности соответственно; S, Y — исходная система и ее матрица взаимодействий соответственно; S0, Y0 — эталонная система и ее матрица.

Выполним расчет, в соответствии с последовательностью операций, указанных выше.

1. Оцениваемое свойство — динамичность (S2). Требуется найти χ1(S)2 и χ2(S)2х2.

Приемлемый для расчета способ описания исходной системы может быть в виде матрицы Y, заданной выряженном (4.11).

Нормативный базис выберем адекватным исходно заданной матрице — в виде полной матрицы Yо (эталонная система S0 – четвертого порядка).

П

араметры

эталона (дляYо)

выберем,

приняв S

и Y

как

и изолированные, без дополнительных

ресурсов по линии взаимодействия.

Исходя из

этого потенциальным максимумом для S

по взаимодействию будет полностью

заполненная (по взаимодействию) матрица

Y.

Поэтому

в качестве

эталона (в матричной форме записи)

получим

араметры

эталона (дляYо)

выберем,

приняв S

и Y

как

и изолированные, без дополнительных

ресурсов по линии взаимодействия.

Исходя из

этого потенциальным максимумом для S

по взаимодействию будет полностью

заполненная (по взаимодействию) матрица

Y.

Поэтому

в качестве

эталона (в матричной форме записи)

получим

Н

айдем

требуемые величины:

айдем

требуемые величины:

где (N2 — N) — максимальное число возможных взаимодействии, определяемое по матрице Yо и для нашего случая равное 12; п — число существующих реально взаимодействий, определяемое по матрице Y и для нашего случая равное пяти; N — порядок матрицы Yо, равный четырем в нашем примере.

П![]() одставив

конкретное значение в (4.13) получим

одставив

конкретное значение в (4.13) получим

О![]() пределим

относительную сложность

пределим

относительную сложность

Подставив конкретные значения в выражение (4.15), получим

![]()

Решив пример, делаем вывод: исходная система по своей сложности представляет собой 42 % максимально возможной реализации (по параметру S2 — динамичность).

В заключение можно сделать следующие замечания.

Процедура сравнения (по п. 5) может быть проведена не только путем включения исходной системы в состав более крупной (максимальной) эталонной системы, но и на основе метрического анализа. При этом в качестве метрического эталона может быть принята заранее заданная, значительно меньшая, чем исходная, метрическая система—эталон (выбор по минимуму). В частном случае таким мини-эталоном может быть элемент наименьшего иерархического уровня в исходной системе.

При сравнении следует учитывать системную характеристику — иерархичность, четко оговаривая ее для исходной и эталонной систем, а также для оцениваемых параметров. Непосредственному сравнению и расчету подлежат только составляющие (компоненты) одного иерархического уровня. Разноуровневые (по иерархии) компоненты перед сравнением должны проходить операцию масштабирования (калибровка компонентов в единой системе ценностей) по своим количественным и качественным характеристикам, используемым при сравнении.