- •Нарушения альвеолярной вентиляции

- •Нарушения перфузии легких и нарушения вентиляционно- перфузионных отношений

- •Нарушения диффузионной способности альвеолярно-капиллярной мембраны

- •Дыхательная недостаточность

- •Классификация дыхательной недостаточности

- •Показатели газового состава крови при различных типах дыхательной недостаточности

- •Важнейшие следствия гипоксемии и гиперкапнии

- •Нарушения регуляции внешнего дыхания во время сна

- •Осложнения синдрома апноэ/гипопноэ во время сна

- •Острый респираторный дистресс-синдром (Синдром острого дыхательного дистресса)

- •Пневмония

- •Пневмоторакс

- •Обструктивные заболевания легких

- •Причины и механизмы развития хронического обструктивного бронхита

- •Причины и следствия обострений хобл

- •Осложнения хобл

- •Патогенез важнейших системных проявлений при хобл

- •Патофизиологические основы лечения хобл

- •Этиология и патогенез бронхиальной астмы

- •Патогенез бронхиальной обструкции при бронхиальной астме

- •Патофизиологическое обоснование подходов к лечению бронхиальной астмы

- •Интерстициальные заболевания легких (диффузные заболевания паренхимы легких)

- •Легочная гипертензия

- •Патогенетические принципы лечения легочной гипертензии

Легочная гипертензия

Легочная гипертензия характеризуется стойким повышением давления в системе легочной артерии свыше 20 мм рт. ст. в покое и свыше 30 мм рт. ст. при физической нагрузке. Различают первичную (идиопатическую) и вторичную легочную гипертензию. Последняя осложняет течение различных форм патологии:

системных заболеваний соединительной ткани, при которых могут поражаться сосуды легких;

портальной гипертензии. Легочная гипертензия в этом случае является одним из проявлений гепатопульмонарного синдрома;

пороков сердца, при которых перегрузка объемом левых отделов сердца повышение давления в левом предсердииувеличение сопротивления кровотоку в системе легочной артерии (рефлекс Китаева).

Заболеваний, при которых первично поражаются легочные капилляры или вены (капиллярный гемангиоматоз, веноокклюзионная болезнь легких, персистирующая легочная гипертензия новорожденнных).

Заболеваний легких, особенно при наличии гипоксемии (ХОБЛ, интерстициальные заболевания легких, длительное проживание в условиях высокогорья и др.).

Повторных эмболий мелких ветвей легочной артерии.

Поражения лимфатических узлов средостения и механической компрессии легочных артерий, например, опухолью.

Если причина, вызвавшая артериальную гипертензию, неизвестна, легочную гипертензию считают идиопатической. Она развивается чаще у женщин. Полагают, что в основе причин, ее вызвавшей, важная роль принадлежит наследственной предрасположенности, а также действию факторов, способствующих развитию легочной гипертензии - продолжительном приеме некоторых лекарственных препаратов (аноректиков и психостимуляторов), токсинов, ВИЧ-инфекции.

В зависимости от тяжести симптомов, которые обнаруживаются при легочной гипертензии, различают четыре ее функциональных класса. При первом функциональном классе жалобы возникают у пациента только при значительной физической нагрузке. Появление одышки и нарушений самочувствия при обычной и незначительной физической нагрузке свидетельствуют о развитии второго и третьего функционального классов легочной гипертензии, соответственно. Легочная гипертензия четвертого функционального класса характеризуется тяжелой застойной сердечной недостаточностью и выраженной гипоксемией. Указанные расстройства являются причиной гибели пациентов.

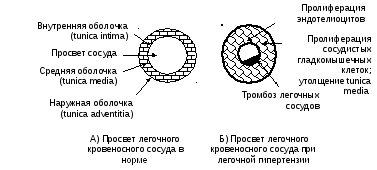

При легочной гипертензии любой этиологии поражаются мелкие кровеносные сосуды бассейна легочной артерии, имеющие диаметр менее 500 мкм. В этих сосудах увеличивается сопротивление току крови вследствие (1) легочной вазоконстрикции; (2) пролиферации сосудистых гладкомышечных клеток; (3) образования микротромбов в их просвете. При этом легочные сосуды претерпевают следующие морфологические изменения (рис. 4):

Рис. 4. Характер структурных изменений мелких сосудов легких при легочной гипертензии

Рассмотрим подробнее механизмы развития легочной гипертензии. В основе патогенеза вазоконстрикции лежит дисбаланс между продукцией вазоконстрикторов и вазодилататоров, а также нарушение механизмов действия веществ, регулирующих сосудистый тонус. В частности, в эндотелии легочных сосудов возрастает продукция эндотелина-1. Он является не только вазоконстриктором, но также стимулирует пролиферацию сосудистых гладкомышечных клеток. Помимо этого, в легочных сосудах увеличивается образование веществ с вазоконстрикторным действием тромбоксана А2 и серотонина. С другой стороны, уменьшается образование и/или нарушается действие веществ с сосудорасширяющим действием – оксида азота, простациклина, адреномедуллина и вазоинтестинального пептида. Наиболее хорошо изучены механизмы NO-зависимых нарушений регуляции тонуса легочных сосудов в патогенезе артериальной гипертензии. У пациентов, страдающих легочной гипертензией (1) нарушена экспрессия эндотелиоцитарной NO-синтазы в сосудах легких; (2) повышена активность L-аргиназы – фермента, который разрушает основной субстрат NO-синтазной реакции L-аргинин; (3) нарушено действие оксида азота вследствие «окислительного» и «нитрозилирующего» стресса.

Длительная вазоконстрикция приводит к ремоделированию сосудов легочной артерии. Основными механизмами ремоделирования являются усиление пролиферации сосудистых гладкомышечных клеток, фибробластов и эндотелиоцитов под влиянием ростовых факторов, а также нарушение гибели клеток сосудистой стенки в результате апоптоза.

Развитию тромбозов мелких ветвей легочной артерии способствуют дисфункция эндотелиоцитов, воспаление и нарушение локального кровотока в бассейне легочной артерии.

Стойкое повышение кровяного давления в бассейне легочной артерии приводит к перегрузке сопротивлением правого желудочка. Затем наступает его изометрическая гиперфункция и концентрическая гипертрофия. Неизбежно развивается правожелудочковая, а затем и тотальная сердечная недостаточность. Обеднение сосудистого русла легких приводит к развитию тяжелой гипоксемии.