- •Московский финансово-промышленный университет

- •Карта баллов

- •Тема 1. Предмет, цели, задачи, методы юридической психологии.

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Юридическая психология как наука

- •Вопрос 2. Методологические основы юридической психологии

- •Вопрос 3. История становления юридической психологии как науки

- •Вопрос 4. Методы юридической психологии

- •Вопрос 5. Связь юридической психологии с другими науками

- •Вопрос 6. Структура современной юридической психологии

- •Литература по теме

- •Тема 2. Психические познавательные процессы. Закономерности их проявления и возможности практического использования в правоприменительной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Сознание

- •Вопрос 2. Отражение воздействий окружающей действительности. 31, формы психического отражения. 36

- •Формы психического отражения

- •Вопрос 3. Ощущения: понятие, функции, свойства, виды

- •Вопрос 4. Сущность и особенности восприятий

- •Вопрос 5. Свойства, виды и возможности внимания

- •Вопрос 6. Сущность и характеристика памяти

- •Законы и эффекты памяти. Виды памяти

- •Продуктивность памяти

- •Вопрос 7. Сущность и особенности воображения

- •Вопрос 8. Содержание и особенности мышления

- •Виды, операции и формы мышления

- •Качества мышления

- •Вопрос 9. Характеристика интуиции и структура интеллекта

- •Вопрос 10. Психологическая характеристика речи

- •Литература по теме

- •Тема 3. Психические эмоционально-волевые процессы, особенности их проявления у юристов

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Сущность, классификация эмоций и чувств

- •Вопрос 2. Особенности настроений и аффектов

- •Вопрос 3. Сущность психических состояний

- •Вопрос 4. Общая характеристика стресса и его профилактика

- •Вопрос 5. Модель управления стрессом

- •Вопрос 6. Фрустрация. Методы регуляции психического состояния

- •Вопрос 7. Воля, ее функции. Виды волевого действия

- •Вопрос 8. Особенности волевых действий

- •Литература по теме

- •Тема 4. Личность как объект психологического познания в правоприменительной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Основные концепции теории личности. 98. Понятие личности и ее психологические признаки. 100. Соотношение понятий «человек»-«индивид»-«личность»-«индивидуальность» 103

- •Понятие личности и ее психологические признаки

- •Соотношение понятий «человек»-«индивид»-«личность»-«индивидуальность»

- •Вопрос 2. Социализация личности. Социальная роль, статус, позиция

- •Вопрос 3. Конформизм и его значение

- •Вопрос 4. Общая характеристика и содержание основных компонентов структуры личности

- •Вопрос 5. Направленность личности. Характеристика потребностей. Мотивы и интересы

- •Характеристика потребностей

- •Мотивы и интересы

- •Вопрос 6. Я-концепция

- •Вопрос 7. Учение о темпераменте. Описательная характеристика типов темперамента

- •Описательная характеристика типов темперамента

- •Вопрос 8. Характер. Акцентуации характера. 130

- •Акцентуации характера

- •Вопрос 9. Способности

- •Литература по теме

- •Тема 5. Психология социальных групп и межличностных отношений. Значение ее анализа для совершенствования правоприменительной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Причины и динамика образования социальных групп, их структура. Понятие социальной группы

- •Вопрос 2. Структура социальной группы. Управляющее звено группы

- •Вопрос 3. Классификация социальных групп

- •Вопрос 4. Психологические особенности примитивной (преступной группы)

- •Вопрос 5. Субъекты стихийного массового поведения

- •Вопрос 6. Действующая и агрессивная толпа как особо опасные субъекты стихийного массового поведения

- •Вопрос 7. Слухи — как одно из важнейших условий формирования и функционирования действующей толпы

- •Вопрос 8. Паника как особое состояние спасающейся толпы

- •Литература по теме

- •Тема 6. Психологические закономерности общения. Специфика их проявления и особенности реализации при осуществлении правоприменительной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Понятие и структура общения, его функции. Роль общения в профессиональной деятельности юриста главным каналом воздействия человека на других и наоборот

- •Вопрос 2. Структура общения

- •Вопрос 3. Коммуникативная (информационная сторона) общения. Модель коммуникативного процесса

- •Вопрос 4. Психологическая и социально-ролевая структура акта речевой коммуникации. Коммуникативные барьеры общения

- •Вопрос 5. Перцептивная сторона общения

- •Вопрос 6. Невербальные аспекты общения

- •Вопрос 7. Субъективные факторы, влияющие на формирование модели партнера по общению

- •Вопрос 8. Основные формы взаимодействия в общении

- •Вопрос 9. Специфика профессионального общения юриста

- •Литература по теме

- •Тема 7. Криминальная психология

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Задачи криминальной психологии. Факторы, детерминирующие преступное поведение

- •Вопрос 2. Психологические особенности личности преступника (правонарушителя)

- •Вопрос 3. Психические аномалии, не исключающие вменяемости, и личность преступника

- •Вопрос 4. Психология организованной преступности

- •Литература по теме

- •Тема 8. Психология оперативно-розыскной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Основные задачи орд и ее психологическая структура

- •Вопрос 2. Психологические аспекты, повышающие эффективность орд

- •Литература по теме

- •Тема 9. Психологические особенности предварительного расследования

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Общие психологические закономерности предварительного расследования

- •Вопрос 2. Психология осмотра места происшествия

- •Вопрос 3. Психологическая характеристика обыска

- •Вопрос 4. Психология допроса. Психологические особенности формирования показаний

- •Вопрос 5. Психологические аспекты подготовки к допросу. Взаимодействие с допрашиваемым на различных стадиях допроса

- •Вопрос 6. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого

- •Вопрос 7. Психология допроса потерпевшего, свидетеля

- •Вопрос 8. Психологические особенности очной ставки

- •Вопрос 9. Психологические аспекты опознания

- •Вопрос 10. Психология следственного эксперимента

- •Литература по теме

- •Тема 10. Основы судебно-психологической экспертизы

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Сущность, принципы, признаки и компетенция спэ

- •Вопрос 2. Цель и задачи спэ

- •Вопрос 3. Функции, общий предмет и значение спэ

- •Вопрос 4. Формы использования специальных психологических знаний в спэ

- •Вопрос 5. Основания назначения, классификация и виды спэ

- •Вопрос 6. Основные задачи различных видов спэ

- •Литература по теме

- •Тема 11. Основы судебной психологии

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Предмет судебной психологии. Структура судебной деятельности

- •Вопрос 2. Психологические условия глубокого всестороннего познавательного исследования и конструктивной деятельности суда

- •Вопрос 3. Коммуникативная подструктура деятельности суда

- •Литература по теме

- •Тема 12. Формы и методы осуществления психологического воздействия в правоприменительной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Содержание и классификация методов психологического воздействия, используемых в правоприменительной деятельности

- •Вопрос 2. Метод убеждения и приемы его использования в практике правоприменительной деятельности

- •Вопрос 3. Психологический метод внушения, возможности и условия его эффективного использования

- •Вопрос 4. Метод психологического стимулирования, его приемы и условия эффективного использования

- •Вопрос 5. Метод «психического заражения», его учет в правоприменительной деятельности

- •Литература по теме

- •Итоговый контрольный тест

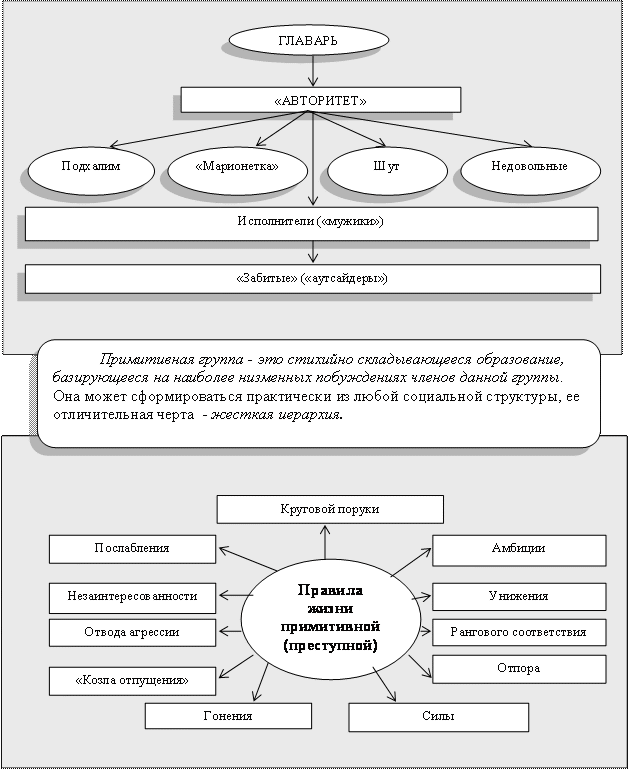

Вопрос 4. Психологические особенности примитивной (преступной группы)

Чем более социально опасны цели и действия группы, тем боле дифференцированы роли и функции членов группы: главарь обычно имеет наиболее стойкую антиобщественную ориентацию, он объединяет вокруг себя ядро из наиболее деморализованных членов группы, ее «верхушку», которая организует преступную деятельность всей группы, пользуется преимущественным правом присвоения любых благ и правом безнаказанной агрессии. Это не обязательно самый сильный. Он самый властный, смелый, хитрый и жестокий человек; авторитет — второй по рангу, «мозговой центр» группы. Смелостью и решительностью уступает главарю, но значительно превосходит его в интеллекте. Основная функция в группе — советник главаря, параллельно — хранитель и распространитель «черной романтики»; подхалим — основная функция (о которой он сам не подозревает) — вызывать на себя неприязнь всей группы. Наказывая подхалима, главарь демонстрирует группе свою «справедливость», снимая тем самым внутригрупповое напряжение; марионетка — функция в группе — демонстрация всем остальным «эталонного» поведения в отношении главаря, исполнение его поручений; «шут» — располагает правом публичной насмешки над всеми членами группы, включая главаря. Насмешка — регулятор эмоционального состояния группы.

В интеллектуальном отношении «шут» занимает одно из главных мест в группе, пользуется защитой главаря, никто не имеет права трогать шута, т. к. одной из его функций является выявление отношения членов группы, их настроения; недовольный — действующая оппозиция главарю, обязательно необходим: во-первых, его можно столкнуть с другим недовольным и тем самым подавить бунт в зародыше. Во-вторых, над ним можно устраивать «показательную порку» на страх всем остальным; исполнители («мужики») выполняют всю работу, на них держится все существование группы; забитые (аутсайдеры) не пользуется никакими правами. Функция в группе — объект проявления общегрупповой агрессии. В число «забитых» входят либо самые тупые и трусливые, либо бывшие недовольные. Перемещение в рангах идет вертикально либо вниз, так как существует строгая вертикальная иерархия. В примитивной группе действуют довольно жесткие правила, которым подчиняются все ее члены: правило круговой поруки — начальный (цементирующий) этап функционирования примитивной группы — преступление, в котором участвуют все члены; правило амбиции — «Я и моя группа самые лучшие во всем мире. Кто в этом сомневается — враг»; правило унижения — «Если кто-то демонстрирует свое превосходство в чем-либо, то он меня унижает, а значит, он — враг»; правило рангового соответствия — субъект, занимающий высокое ранговое место в группе, обязан демонстрировать свое превосходство тем, кто ниже его; правило отпора — если кто-то пытается на глазах других продемонстрировать свое превосходство над субъектом, тот обязан немедленно дать самый решительный отпор обидчику. В противном случае каждый член группы будет считать возможным и необходимым унизить данного субъекта; правило силы — если есть возможность безнаказанно продемонстрировать свое превосходство, это надо делать обязательно; правило гонения — субъект, который демонстрирует свои особые дарования, но лишен силы, становится гонимым; правило «козла отпущения» — в случае нарастания напряжения в группе, неудачи в действиях главарь объявляет виновником отдельного члена группы, как правило, недовольного. На нем могут и должны «отыграться» все члены группы, включая забитых; правило отвода агрессии от себя — участвуя в групповом гонении жертвы, субъект демонстрирует свою солидарность с группой, отводя от себя агрессию; правило незаинтересованности — проявляя на глазах других интерес к чему-либо или к кому-либо, субъект «роняет достоинство», «унижает себя»; «правило послабления» — если субъект высокого ранга позволяет нижестоящему минимальные проявления амбиции, он «теряет авторитет».