- •Московский финансово-промышленный университет

- •Карта баллов

- •Тема 1. Предмет, цели, задачи, методы юридической психологии.

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Юридическая психология как наука

- •Вопрос 2. Методологические основы юридической психологии

- •Вопрос 3. История становления юридической психологии как науки

- •Вопрос 4. Методы юридической психологии

- •Вопрос 5. Связь юридической психологии с другими науками

- •Вопрос 6. Структура современной юридической психологии

- •Литература по теме

- •Тема 2. Психические познавательные процессы. Закономерности их проявления и возможности практического использования в правоприменительной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Сознание

- •Вопрос 2. Отражение воздействий окружающей действительности. 31, формы психического отражения. 36

- •Формы психического отражения

- •Вопрос 3. Ощущения: понятие, функции, свойства, виды

- •Вопрос 4. Сущность и особенности восприятий

- •Вопрос 5. Свойства, виды и возможности внимания

- •Вопрос 6. Сущность и характеристика памяти

- •Законы и эффекты памяти. Виды памяти

- •Продуктивность памяти

- •Вопрос 7. Сущность и особенности воображения

- •Вопрос 8. Содержание и особенности мышления

- •Виды, операции и формы мышления

- •Качества мышления

- •Вопрос 9. Характеристика интуиции и структура интеллекта

- •Вопрос 10. Психологическая характеристика речи

- •Литература по теме

- •Тема 3. Психические эмоционально-волевые процессы, особенности их проявления у юристов

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Сущность, классификация эмоций и чувств

- •Вопрос 2. Особенности настроений и аффектов

- •Вопрос 3. Сущность психических состояний

- •Вопрос 4. Общая характеристика стресса и его профилактика

- •Вопрос 5. Модель управления стрессом

- •Вопрос 6. Фрустрация. Методы регуляции психического состояния

- •Вопрос 7. Воля, ее функции. Виды волевого действия

- •Вопрос 8. Особенности волевых действий

- •Литература по теме

- •Тема 4. Личность как объект психологического познания в правоприменительной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Основные концепции теории личности. 98. Понятие личности и ее психологические признаки. 100. Соотношение понятий «человек»-«индивид»-«личность»-«индивидуальность» 103

- •Понятие личности и ее психологические признаки

- •Соотношение понятий «человек»-«индивид»-«личность»-«индивидуальность»

- •Вопрос 2. Социализация личности. Социальная роль, статус, позиция

- •Вопрос 3. Конформизм и его значение

- •Вопрос 4. Общая характеристика и содержание основных компонентов структуры личности

- •Вопрос 5. Направленность личности. Характеристика потребностей. Мотивы и интересы

- •Характеристика потребностей

- •Мотивы и интересы

- •Вопрос 6. Я-концепция

- •Вопрос 7. Учение о темпераменте. Описательная характеристика типов темперамента

- •Описательная характеристика типов темперамента

- •Вопрос 8. Характер. Акцентуации характера. 130

- •Акцентуации характера

- •Вопрос 9. Способности

- •Литература по теме

- •Тема 5. Психология социальных групп и межличностных отношений. Значение ее анализа для совершенствования правоприменительной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Причины и динамика образования социальных групп, их структура. Понятие социальной группы

- •Вопрос 2. Структура социальной группы. Управляющее звено группы

- •Вопрос 3. Классификация социальных групп

- •Вопрос 4. Психологические особенности примитивной (преступной группы)

- •Вопрос 5. Субъекты стихийного массового поведения

- •Вопрос 6. Действующая и агрессивная толпа как особо опасные субъекты стихийного массового поведения

- •Вопрос 7. Слухи — как одно из важнейших условий формирования и функционирования действующей толпы

- •Вопрос 8. Паника как особое состояние спасающейся толпы

- •Литература по теме

- •Тема 6. Психологические закономерности общения. Специфика их проявления и особенности реализации при осуществлении правоприменительной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Понятие и структура общения, его функции. Роль общения в профессиональной деятельности юриста главным каналом воздействия человека на других и наоборот

- •Вопрос 2. Структура общения

- •Вопрос 3. Коммуникативная (информационная сторона) общения. Модель коммуникативного процесса

- •Вопрос 4. Психологическая и социально-ролевая структура акта речевой коммуникации. Коммуникативные барьеры общения

- •Вопрос 5. Перцептивная сторона общения

- •Вопрос 6. Невербальные аспекты общения

- •Вопрос 7. Субъективные факторы, влияющие на формирование модели партнера по общению

- •Вопрос 8. Основные формы взаимодействия в общении

- •Вопрос 9. Специфика профессионального общения юриста

- •Литература по теме

- •Тема 7. Криминальная психология

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Задачи криминальной психологии. Факторы, детерминирующие преступное поведение

- •Вопрос 2. Психологические особенности личности преступника (правонарушителя)

- •Вопрос 3. Психические аномалии, не исключающие вменяемости, и личность преступника

- •Вопрос 4. Психология организованной преступности

- •Литература по теме

- •Тема 8. Психология оперативно-розыскной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Основные задачи орд и ее психологическая структура

- •Вопрос 2. Психологические аспекты, повышающие эффективность орд

- •Литература по теме

- •Тема 9. Психологические особенности предварительного расследования

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Общие психологические закономерности предварительного расследования

- •Вопрос 2. Психология осмотра места происшествия

- •Вопрос 3. Психологическая характеристика обыска

- •Вопрос 4. Психология допроса. Психологические особенности формирования показаний

- •Вопрос 5. Психологические аспекты подготовки к допросу. Взаимодействие с допрашиваемым на различных стадиях допроса

- •Вопрос 6. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого

- •Вопрос 7. Психология допроса потерпевшего, свидетеля

- •Вопрос 8. Психологические особенности очной ставки

- •Вопрос 9. Психологические аспекты опознания

- •Вопрос 10. Психология следственного эксперимента

- •Литература по теме

- •Тема 10. Основы судебно-психологической экспертизы

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Сущность, принципы, признаки и компетенция спэ

- •Вопрос 2. Цель и задачи спэ

- •Вопрос 3. Функции, общий предмет и значение спэ

- •Вопрос 4. Формы использования специальных психологических знаний в спэ

- •Вопрос 5. Основания назначения, классификация и виды спэ

- •Вопрос 6. Основные задачи различных видов спэ

- •Литература по теме

- •Тема 11. Основы судебной психологии

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Предмет судебной психологии. Структура судебной деятельности

- •Вопрос 2. Психологические условия глубокого всестороннего познавательного исследования и конструктивной деятельности суда

- •Вопрос 3. Коммуникативная подструктура деятельности суда

- •Литература по теме

- •Тема 12. Формы и методы осуществления психологического воздействия в правоприменительной деятельности

- •Теоретический материал по теме

- •Вопрос 1. Содержание и классификация методов психологического воздействия, используемых в правоприменительной деятельности

- •Вопрос 2. Метод убеждения и приемы его использования в практике правоприменительной деятельности

- •Вопрос 3. Психологический метод внушения, возможности и условия его эффективного использования

- •Вопрос 4. Метод психологического стимулирования, его приемы и условия эффективного использования

- •Вопрос 5. Метод «психического заражения», его учет в правоприменительной деятельности

- •Литература по теме

- •Итоговый контрольный тест

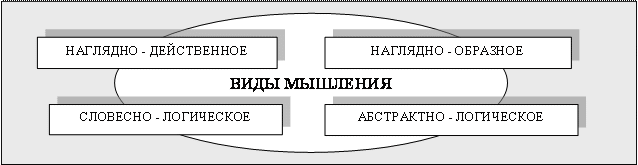

Виды, операции и формы мышления

Выделяют определенные операции мышления.

Анализ — это мыслительная операция расчленения сложного объекта на составляющие его части.

Синтез — это мыслительная операция, позволяющая в едином аналитико-синтетическом процессе мышления переходить от частей к целому.

Сравнение — это операция, заключающаяся в сопоставлении предметов и явлений, их свойств и отношений друг с другом и выявлении, таким образом, общности или различия между ними.

Абстрагирование — мыслительная операция, основанная на отвлечении от несущественных признаков предметов, явлений и выделении в них основного, главного.

Обобщение — это объединение многих предметов или явлений по какому-то общему признаку.

Конкретизация — что движение мысли от общего к частному.

Выделяют определенные операции мышления.

Анализ — это мыслительная операция расчленения сложного объекта на составляющие его части.

Синтез — это мыслительная операция, позволяющая в едином аналитико-синтетическом процессе мышления переходить от частей к целому.

Сравнение — это операция, заключающаяся в сопоставлении предметов и явлений, их свойств и отношений друг с другом и выявлении, таким образом, общности или различия между ними.

Абстрагирование — мыслительная операция, основанная на отвлечении от несущественных признаков предметов, явлений и выделении в них основного, главного.

Обобщение — это объединение многих предметов или явлений по какому-то общему признаку.

Конкретизация — что движение мысли от общего к частному.

Выделяют определенные виды мышления.

Наглядно-действенное мышление — это мышление, непосредственно включенное в деятельность.

Наглядно — образное мышление — это мышление, осуществляющееся на основе образов, представлений того, что человек воспринимал раньше.

Абстрактно — логическое мышление — это мышление, совершающееся на основе отвлеченных понятий, которые образно не представляются.

Особенностью словесно — логического мышления является то, что задача решается в словесной форме. В этом случае человек использует отвлеченные понятия, которые нередко не имеют прямого образного выражения (социально-исторические понятия, нравственные, психологические и т. д.).

И, наконец, различают определенные формы мышления.

Понятие это отражение в сознании человека общих и существенных свойств предмета или явления.

Суждение — основная форма мышления, в процессе которой утверждаются или отражаются связи между предметами и явлениями действительности.

Умозаключение — это выделение из одного или нескольких суждений нового суждения. Различают умозаключение индуктивное, дедуктивное, по аналогии.

Индукция — это способ мышления, при котором умозаключение идет от единичных фактов к общему выводу.

Дедукция — это способ мышления, осуществляющегося в обратном порядке индукции.

По аналогии — способ мышления, при котором вывод делается на основании частичного сходства между явлениями, без достаточного исследования всех условий.

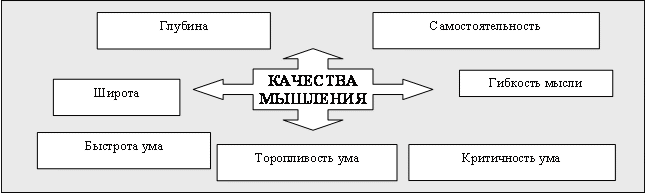

Качества мышления

Каждый человек обладает индивидуальными различиями в мыслительной деятельности, которые людей проявляются в таких качествах мышления, как широта, глубина и самостоятельность мышления, гибкость мысли, быстрота и критичность ума.

Широта мышления — способность охватить весь вопрос целиком, не упуская в то же время и необходимых для дела частностей. Это качество особенно необходимо следователям, занимающимся расследованием хозяйственных преступлений, где нужна большая разносторонность, рациональное применение знаний, умений и прошлого опыта в процессе познавательной деятельности.

Глубина мышления выражается в умении проникать в сущность сложных вопросов. Противоположное глубине качество — поверхностность суждений, обращение внимания на мелочи и упущение главного.

Каждый человек обладает индивидуальными различиями в мыслительной деятельности, которые людей проявляются в таких качествах мышления, как широта, глубина и самостоятельность мышления, гибкость мысли, быстрота и критичность ума.

Широта мышления — способность охватить весь вопрос целиком, не упуская в то же время и необходимых для дела частностей. Это качество особенно необходимо следователям, занимающимся расследованием хозяйственных преступлений, где нужна большая разносторонность, рациональное применение знаний, умений и прошлого опыта в процессе познавательной деятельности.

Глубина мышления выражается в умении проникать в сущность сложных вопросов. Противоположное глубине качество — поверхностность суждений, обращение внимания на мелочи и упущение главного.

Самостоятельность мышления — характеризуется умением человека выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не прибегая к помощи других людей.

Гибкость мысли выражается в ее свободе от сковывающего влияния закрепленных в прошлом приемов и способов решения задач, в умении быстро менять действия при изменении обстановки.

Быстрота ума — способность человека быстро разобраться в новой ситуации, обдумать и принять правильное решение.

Торопливость ума проявляется в том, что человек, не продумав всесторонне вопроса, выхватывает какую-то одну сторону, спешит дать решение, высказывает недостаточно продуманные ответы и суждения. Противоположное качество — замедленность мыслительной деятельности может быть обусловлена типом нервной системы — малой ее подвижностью.

Критичность ума — умение человека объективно оценивать свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые положения и выводы.

В практической мыслительной деятельности человека все виды мышления неразрывно взаимосвязаны: при совершении практических действий у человека возникает соответствующий образ действия и он словесно обозначает то или иное действие; а используя отвлеченные понятия, как правило, опирается на соответствующие им образы. Необходимо помнить, что только развитие всех видов мышления в их единстве может обеспечить правильное и достаточно полное отражение действительности.

Деятельность функциональных систем психики, наличие конкретных уровней принятия решения и проявление определенных вызванных потенциалов в целом выступают психофизиологическими механизмами мыслительной деятельности.

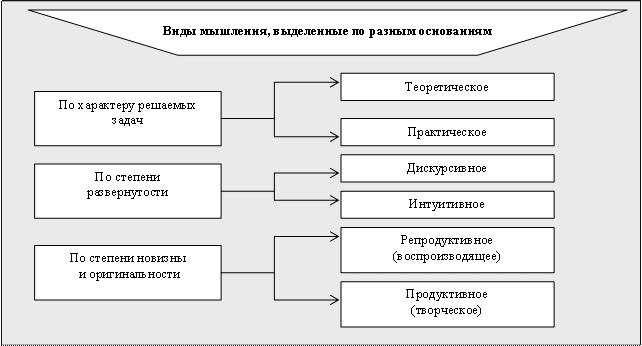

Теоретическое мышление — мышление на основе теоретических рассуждений и умозаключений.

Практическое мышление — мышление на основе суждений и умозаключений, основанных на решении практических задач.

Дискурсивное мышление — мышление, опосредованное логикой рассуждений, а не восприятия.

Интуитивное мышление — мышление на основе непосредственных чувственных восприятий и непосредственного отражения воздействий предметов и явлений объективного мира.

Репродуктивное (воспроизводящее) мышление — мышление на основе образов и представлений, почерпнутых из каких-то определенных источников.

Продуктивное (творческое) мышление — мышление на основе творческого воображения.