- •Глава 1. Химическая посуда и другие принадлежности .... 45

- •Глава 2. Мытье и сушка химической посуды 153

- •Глава 3. Пробки н обращение с ними 174

- •Глава 4. Нагревание н прокаливание 186

- •Глава 5. Весы и взвешивание 231

- •Глава 6. Измерение температуры 280

- •Глава 7. Измерение давления 320

- •Глава 9. Измельчение и смешивание 343

- •Глава 10. Растворение : 369

- •Глава 11. Фильтрование 424

- •Глава 12. Дистилляция 487

- •Глава 1

- •Стеклянная посуда

- •Посуда общего назначения

- •Мерная посуда

- •Изделий

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4 нагревание и прокаливание

- •Жидкостные горелки

- •Другие средства нагревания

- •Нагревание газов и паров

- •Прокаливание

- •Глава 5

- •2 Г» резиновое оеноваяие;

- •Квадрантные весы

- •Пробирные весы

- •Глава 6 измерение температуры

- •Глава 7 измерение давления

- •Глава 8

- •Обычный вакуум

- •Глава 9

- •Ручное измельчение

- •Глава 10 растворение

- •Растворы солей

- •Растворы щелочей

- •Растворение жидкостей

- •Растворение газов

- •Индикаторы

- •Автоматическое титрование

- •Глава 11

- •Общие понятия

- •Промывание осадков

- •Центрифугирование

- •Глава 12

- •Глава 13 экстракция

- •Горячее экстрагирование

- •Глава 14

- •Общие понятия

- •Проведение выпаривания

- •Глава 15 кристаллизация

- •Охлаждение

- •Глава 16 высушивание общие понятия

- •Высушивание газов

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Промышленные противогазы

- •Глава 19 определение плотности

- •Глава 20

- •Глава 21

- •41* Глава 22

- •Глава 23

- •Глава 24

- •42* Глава 25

- •Замазки

- •Надписи

- •Глава 27

- •Глава 28

- •V. Таблица важнейших растворителей

- •VI. Международная система единиц (система си)

Глава 14

ВЫПАРИВАНИЕ И УПАРИВАНИЕ

Общие понятия

В химических лабораториях при работе с различными растворами, как водными, так и неводными, нередко возникает необходимость в выпаривании.

Под выпариванием понимается операция удаления растворителя путем испарения с целью или повышения концентрации раствора или выделения вещества, содержащегося в нем.

Скорость испарения жидкости зависит от ряда факторов, из которых важнейшими являются температура, давление и площадь поверхности испарения (так называемое зеркало). Как правило, скорость испарения почти прямо пропорциональна поверхности испарения.

Скорость испарения увеличивается даже в том случае, если при комнатной температуре и нормальном давлении над испаряемой жидкостью продувать неподогретый воз-Дух.

Существенное влияние на процесс выпаривания, кроме индивидуальных свойств выпариваемой жидкости (температура кипения и давление паров), оказывает толщина слоя жидкости. Более тонкие слои жидкости испаряются заметно скорее, чем более толстые.

В тех случаях, когда растворенное вещество разлагается при нагревании, растворитель удаляют или под вакуумом, или применяя пленочное испарение. Как известно (см. гл. 12 «Дистилляция»), с увеличением разрежения температура кипения жидкости понижается и для жидкостей, имеющих сравнительно невысокую температуру кипения, можно добиться таких условий, что жидкость будет кипеть даже при комнатной температуре.

Сущность пленочного испарения заключается в том, что на стенке сосуда-испарителя образуют тем или иным способом тонкую пленку раствора, а это увеличивает поверхность испарения. Пленочное испарение можно проводить в сочетании с созданием вакуума при низкой температуре.

Скорость испарения зависит также от перемешивания раствора или его циркуляции. Испарение растворителя со спокойной поверхности раствора постепенно уменьшается, так как концентрация растворенного вещества у поверхности испарения будет увеличиваться, что может привести к образованию корочки, затрудняющей испарение растворителя. Поэтому скорость испарения может быть увеличена, если выпариваемый раствор будет циркулировать или если образующуюся корочку все время разрушать, перемешивая выпариваемый раствор.

Следует помнить, что удаление растворителя из концентрированного раствора по указанным выше причинам всегда идет медленнее, чем из разбавленного, особенно в тех случаях, когда растворенное вещество может образовывать кристаллогидраты или кристаллосольваты. Об удалении остатков растворителя см. гл. 16 «Высушивание».

Выпаривание можно проводить на открытом воздухе при обычном атмосферном давлении или в закрытых аппаратах с полной рекуперацией либо улавливанием испаряющегося растворителя. Такие аппараты допускают применение вакуума.

Проведение выпаривания

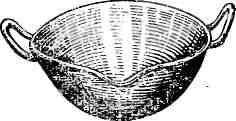

Для выпаривания применяют фарфоровые, стеклянные или эмалированные (рис. 450) чашки разных диаметров в зависимости от количества выпариваемого раствора. Для выпаривания необходимо налить раствор в чашку так, чтобы до краев ее оставалось не менее 2—3 см, если чашка большая; если же она небольших размеров, то жидкость должна занимать не больше а/з высоты чашки.

Для выпаривания очень малых количеств раствора при аналитических работах применяют фарфоровые или платиновые тигли.

Раствор в зависимости от температуры кипения нагревают на водяной или другой бане или же на голом огне.

540

Б41

К нагреванию голым огнем следует прибегать только в исключительных случаях.

Сравнительно небольшие количества легко разбрызгивающихся или выделяющих газы веществ нагревают в особых, очень высоких, так называемых пальцевидных тиглях. Во время работы, пока разбрызгива-j ние или выделение газов еще не закончилось, такой тигель должен находиться в сильно наклоненном, почти| горизонтальном положении, при этом частицы вещества} не теряются, а задерживаются на стенках тигля.

Пальцевидный тигель обычно изготовляют из пла-i! тины, но в тех случаях, ког-^ да выпариваемое вещество} или раствор не действуют] на кварц, пальцевидный ти-| гель можно изготовить из Рис. 450. Эмалированная кварцевой трубки соответст- •выпарительная чашка. вующего диаметра.

При выпаривании удобно пользоваться печью Финкенера (рис. 451). Она представляет собой же-| стяную квадратную коробку, открытую сверху и снизу,! с несколькими боковыми прорезями, в которые вставляют! металлические сетки. Увеличивая или уменьшая количе* ство сеток, можно регулировать температуру нагревания J

Обогреваемый предмет, например тигель или выпарительную чашку, ставят на фарфоровый треугольника положенный на верхнюю открытую часть печи. По су-1 ществу печь Финкенера является воздушной баней особого устройства.

Нужно соблюдать особую осторожность при выпаривании горючих растворителей (диэтиловый эфир, спирты Л ацетон, бензин и др.). При выпаривании эфира и другизЯ огнеопасных органических растворителей с низкой тем« пературой кипения водяную баню периодически наполя няют горячей водой, так как пользование горелкой нев допустимо.

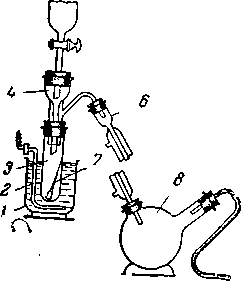

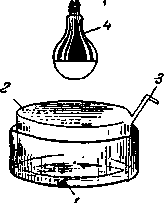

При выпаривании обычно не заботятся об улавлива-| Нии паров растворителей, даже органических. Только! при работе с большими количествами последних улавли* вание их может быть целесообразным. Для этого можноч рекомендовать приспособление, изображенное на рис. 452.

№

Чашку для выпаривания следует брать без носики. На чашке укрепляют колпак таких размеров, чтобы чашка плотно входила в него. В горло вставляют пробку, через которую пропущены две трубки: одна — для притока воздуха, другая — для соединения с холодильником.

Холодильник соединяют с приемником (например, конической колбой), соединенным с вакуум-насосом. Про-

Рис. 451. Рис. 452. Схема прибора для выпаривания лету-

Печь чих растворителей:

Финкенера. ; — электрическая плитка; 2 —баня; 3 — выпарительная

чашка; 4 — стеклянный колпак; 5 — холодильник; 6 — приемник.

тягивание воздуха или другого газа способствует более быстрому испарению растворителя.

В отдельных случаях для ускорения процесса упаривания растворов рекомендуется на поверхность жидкости направлять струю сухого воздуха или какого-нибудь неактивного газа через трубку, устанавливаемую на таком уровне, чтобы происходило колебание поверхности жидкости .

Если чашка имеет носик, то колпак помещают так, чтобы края чашки и колпака совпадали по возможности плотнее, а носик оставался свободным. Тогда в горло колпака не нужно вставлять трубку для притока воздуха, так как он будет поступать через носик.

Более удобно, однако, сделать асбестовое или деревянное кольцо, которое кладут на края чашки и уже на него ставят колпак. При этом асбестовое кольцо должно

643

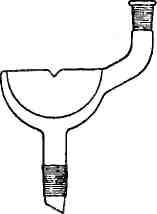

быть предварительно покрыто раствором жидкого стекла, чтобы предотвратить попадание волокон асбеста в чашкуЯ При аналитических работах, когда нужно заботиться,1 чтобы в выпарительную чашку не попали загрязнения из] воздуха, над чашкой укрепляют специальную предохра4 нительную воронку (рис. 453). Пары жидкости попадаю* в воронку и часть их выходит через ее отвод, часть же

Рис. 453. Предохранительная Рис. 454. Предохранительное J

воронка, применяемая при упа- устройство, применяемое при 1

ривании жидкостей. упаривании жидкостей:

/ — обруч, обтянутый фильтровальной бумагой; 2 — фарфоровая чашка с вы- I париваемым раствором; 3 — водяная S баня; 4 — штатив.

конденсируется на стенках, и образующаяся жидкость стекает в желобок, а из него по резиновой трубке — в ! приемник для конденсата (стакан или колбу).

В качестве предохранительной воронки можно при-! менять химическую воронку большого диаметра (15 см) с коротко отрезанной трубкой. Воронку укрепляют немного в наклонном положении за конец трубки в штативе. При этом сконденсированные пары воды стекают только с опущенного края воронки.

Для тех же целей применяют деревянный обруч! (рис. 454), обтянутый фильтровальной бумагой, который укрепляют над чашкой, на расстоянии около 25 см от нее. Такой обруч имеет то преимущество перед стеклян-

ными воронками, часовыми стеклами и т. п., что на нем не конденсируются пары жидкости и капли ее не могут падать обратно в выпарительную чашку.

Нередки случаи, когда при выпаривании вещество «ползет» по стенкам чашки и может даже выходить за края ее. Это происходит особенно часто при неравномерном обогревании раствора, когда верхняя часть чашки почти не нагревается. Поэтому рекомендуется погружать чашку в баню настолько, чтобы уровень налитого в дее раствора был не выше уровня жидкости в бане.

При аналитических работах для устранения «выползания», а также толчков рекомендуется обогревать главным образом верхнюю часть тигля или чашки, применяя

Р,/с 455. Змеевик для обогревания Рис. 456. Приспособле- тиглей паром. ние для предотвращения

«ползучести» при выпаривании водных раство-• ров.

для этих целей спираль из медной или латунной трубки. Кольца этой спирали, в которую вставляют тигель или чашку, находятся на уровне жидкости или чуть выше его (рис. 455). Обогрев в таком случае проводят паром.

Для предотвращения «ползучести» при выпаривании водных растворов твердых веществ пользуются приспособлением из двух фарфоровых чашек, помещенных одна в другую, из которых внутренняя немного меньше внешней и более плоская (рис. 456). Выпариваемый раствор наливают во внутреннюю чашку, а наружную подогревают. Так как при этом края внутренней чашки нагреваются быстрее, чем дно, то выпавшая корочка кристаллов начинает просыхать сверху вниз и препятствует «ползучести» вещества.

Точно такое же явление наблюдается при нагревании выпарительной чашки на кольцевой газовой горелке.

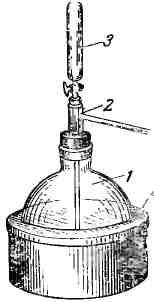

В редких случаях, когда нагревание до относительно высокой температуры может привести к разложению веществ, выпаривание проводят под уменьшенным давлением. Для этой цели применяют особый аппарат (рис. 457).

544

35-117

545

О н

представляет собой сосуд1,

вставленный

в масляную или водяную баню 4.

В горло

сосуда на пробке вставлена насадка

2 с

пароотводной трубкой (подобно колбе

Вюрца). В насадку вставляют капельную

или делительную воронку 3

с длинным

концом, доходящим почти до дна сосуда.

Аппарат собирают так же, как и установку

для вакуум-перегонки (см. стр. 4у6).

Раствор,

подлежащий упариванию, наливают в

ап-, парат через делительную или

капельную воронку.

н

представляет собой сосуд1,

вставленный

в масляную или водяную баню 4.

В горло

сосуда на пробке вставлена насадка

2 с

пароотводной трубкой (подобно колбе

Вюрца). В насадку вставляют капельную

или делительную воронку 3

с длинным

концом, доходящим почти до дна сосуда.

Аппарат собирают так же, как и установку

для вакуум-перегонки (см. стр. 4у6).

Раствор,

подлежащий упариванию, наливают в

ап-, парат через делительную или

капельную воронку.

Рис. 457. Аппарат для выпаривания под вакуумом:

; _ сосуд; 2 — насадка с пароотводной трубкой; 3 — капельная или делительная воронка; 4 — масляная или водяная баня.

Для ускорения кипения при вы-1 паривании растворов, содержащих! объемистые осадки, и нагревания! аморфных масс или кашицы из мел-1 ких кристаллов для получения бо-1 лее крупных рекомендуется приме-1 нять приспособление, изображенное! на рис. 458. Оно состоит из широ-1 кой воронки, имеющей ножки высо-1 той до 5 мм, и насадки цилиндри-1 ческой формы с 4—5 отверстиями.] Это приспособление ставят на дно! соответствующих по размеру стака-i на или выпарительной чашки, пД возможности покрывая почти все дно. Приспособление должно бытьл целиком погружено в жидкость.-При нагревании сосуда пузырьки пара и воздуха поднимаются вверх по воронке и своим током увлекают] через отверстия насадки частицы осадка. Циркуляция осадка вверх и вниз по воронке препятствует образовав нию толчков и разбрызгиванию жидкости.

При выпаривании для устранения опасности перегрева! жидкости применяют прибор, изображенный на рис. 4591 Аппарат состоит из U-образной трубки 1, 2 (рис. 459, а)\ помещаемой в водяную или другую баню 3. Концы труб| ки соединены с пароотделителем 4, снабженным патруб! ком 5 для отвода паров в холодильник (нисходящий! или в воздух. Жидкость непрерывно испаряется из коле на 2. Благодаря непрерывному движению жидкости кипе! ние происходит лишь на поверхности последней, чем устраняется вспенивание.

Чтобы избежать обратного тока жидкости, можно нагревать лишь часть 2 (рис. 459, б) или же обернуть колено 1 изолирующим материалом, или сконструировать колено 2 из двух трубок (рис. 459, б), увеличив этим поверхность испарения. Чем длиннее U-образная трубка и чем глубже она помещена в баню, тем интенсивнее идет выпаривание.

Аппарат заполняют раствором, подлежащим выпариванию, через патрубок 5, для этого в пароотделителе нужно создать небольшой вакуум.

![]()

£\

в

\J

У

а 6

Piic. 458. Приспо- Рис. 459. Прибор Панкрата для выпари- собление Шиффа: вания:

/ — насадка с от- а -г- схема прибора; б — U-образная трубка с

верстиямн; 2 — во- коленом из двух трубок; в—U-образиая трубка

ронка; 3 — ножки. с коленом, помещенным в водяную баню;

/, 2 — U-образная трубка; 3 — баня; 4 — пароот-

делитель; 5 — патрубок.

Аппарат можно применять для работы как под обыкновенным давлением, так и под уменьшенным.

Небольшие модели такого аппарата очень удобны при всякого рода микроопределениях так как после отгонки растворителя оставшееся в U-образной трубке /, 2 вещество может быть взвешено вмесге с прибором. Определив заранее массу прибора, по разности можно определить массу вещества.

Небольшие количества жидкости (около 50 мл) удоб' но выпаривать при помощи специальной выпарительной чашки с рубашкой, диаметром около 70 мм (рис. 460). Нагревание в этих чашках можно проводить при помощи паров таких веществ, как нафталин, бензохинон или сера, или же высокококипящими жидкостями. Выпарительную чашку укрепляют в горле колбы емкостью около 250 мл,

546

35*

647

содержащей теплоноситель и нагреваемой на электроплитке или на какой-либо бане. Рубашка выпарительной чашки имеет отвод, в котором можно укрепить или обратный холодильник, или просто стеклянную трубку (воз-j душный холодильник).

Иногда выпаривание проводят в сушильном шкафу. 1 Для этого выпарительную чашку со взятым раствором (обычно в небольшом количестве) помещают в сушильный шкаф, в котором поддерживают соответствующую температуру.

В сушильном шкафу можно выпаривать преимуществ венно водные растворы или подсушивать влажные осад4 ки, содержащие большое количество воды. Органические огнеопасные жидкости выпаривать в сушильном шкафу не рекомендуется. Эфирные, бензольные, ацетоновые раса творы выпаривать в сушильных шкафах, даже электрических, совершенно недопустимо, так как при этом возможен взрыв.

Пары некоторых органических веществ образуют с \ воздухом взрывоопасные смеси, взрывающиеся от искры! и в некоторых случаях даже при небольшом повышении! температуры. Для каждого такого органического раство-Я рителя существует свой верхний и нижний предел взры-воопасных концентраций в воздухе. В таблицах, приво* димых в специальных справочниках, указываются мини* мальные концентрации паров органических веществ в воздухе, ниже которых смесь их с воздухом не является взрывоопасной, и максимальные, выше которых смесь ихд с воздухом также не взрывоопасна.

Пример. Объем сушильного шкафа равен 0,02 ж3, и в нем сушат вещество, содержащее ацетон. Минимальная взрывоопасная кон-| центрация паров ацетона равна 60,5 г/ж3 воздуха, максимальная 218 г/ж3. Чтобы образовалась взрывоопасная смесь в этом случае^ количество паров ацетона в объеме шкафа должно быть: для нижнегод предела 60,50,02= 1,21 г; для верхнего предела 218-0,02 =И = 4,36 г. Если воздух, находящийся внутри шкафа, будет содержать ацетона меньше 1,21 г или больше 4,36 г, то опасность взрыва уменй» шается, но не исключается.

Для выделения малых количеств растворенных веществ из больших объемов растворов в летучих раствоЯ рителях с полной рекуперацией их рекомендован прибор, изображенный на рис. 461.

Делительную или капельную воронку 5 укрепляют; в аллонже 4 на резиновой или корковой пробке. Конец*

548

воронки должен не доходить до узкой части аллонжа на 15—2 см. Аллонж 4 имеет отводную согнутую под углом трубку для соединения с холодильником 6. Узкую трубку аллонжа на пробке вставляют в широкую пробирку 3, опущенную в баню 1. На дно этой пробирки помещен колокол" Гернеца 7 для создания равномерного кипения жидкости и предупреждения выбросов. Колокол Гернеца можно заменить так называемой кипятильной палочкой.

'ч5

Рис. 460. Прибор для выпаривания небольших количеств жидкостей.

Рис. 461. Прибор для выпаривания:

1 — баня; 2—нагревательный элемент: 3 — пробирка; 4 — аллонж; 5 — делительная или капельная воронка; 6 — холодильник; 7 — ко. локол Гернеца; JS ~ прнемннк.

Выпаривание органических огнеопасных жидкостей следует проводить «беспламенным» способом, используя для этого закрытые электроплитки. Водяную или иную баню, применяемую для нагревания широкой пробирки, предварительно нагревают на электроплитке или же нагревательный элемент, если позволяют обстоятельства, помещают в баню под пробирку, как показано на рис. 461.

В качестве приемника можно использовать илидвух-горлые колбы, или склянку Вульфа, или другой аналогичный прибор, оборудовав его так, как показано на рис. 461.

Много трудностей вызывает упаривание растворов термочувствительных веществ, т. е. таких, которые мо-

649

Рис. 462. Схема вертикального пленочного испарителя.

гут изменяться при нагревании, иногда даже небольшом. Для выпаривания растворов таких веществ применяют специальные аппараты, в том числе так называемые пленочные испарители. Они бывают или горизонтальные, или вертикальные (рис. 462). Для того

Рис. 463. Схема горизонтального пленочного испарителя.

Рис. 464. Схема прибора для выпаривания с циркуляцией:

/ — кран для стока упаренного раствора; 2 — обогревающая спираль; 3 — циклон; 4 — место для термометра; 5— холодильник; б — приемники.

чтобы избежать распада растворенного вещества, упаривание лучше всего проводить с применением вакуума.

Горизонтальные пленочные испарители (рис. 463) бывают постоянно вращающиеся, причем скорость вращения Должна быть небольшой (несколько оборотов в минуту).

Для упаривания небольших объемов (500 мл) жидкости при постоянной циркуляции применяют прибор, изображенный на рис. 464. Упариваемую жидкость нагревают горячей водой или паром, пропускаемым через спираль. Нагреваемую часть соединяют с коническим сосудом-циклоном 3, что вызывает постоянную циркуляцию жидкости. Это препятствует образованию корочки, мешающей испарению жидкости. Упаренную жидкость

551

избежать применения

громоздких выпарительных чашек

и других подобных приспособлений,

собирают прибор, состоящий

из кварцевого, стеклянного, фарфорового

или металлического стакана, капельной

воронки и горелки или электроплитки

(рис. 466).

Жидкость, подлежащую

выпариванию, наливают в капельную

воронку при помощи химической воронки.

Конец капельной воронки опускают

внутрь стакана до по-

ловины его высоты.

Включают обогрев и, когда дно стакана

нагреется, открывают кран капельной

воронки так, чтобы жидкость вытекала

со скоростью 3—4 капли в секунду.

Температуру обогрева можно регулировать

или толщиной абсестового слоя,

подложенного под стакан, или при помощи

реостата (для электрообогрева), или

величиной пламени газовой либо

другой горелки.

Иногда

требуется путем упаривания раствора

повысить его

концентрацию. Для облегчения работы

можно заранее подсчитать, до какого

объема нужно упарить жидкость.

Этот прибор особенно удобен для упаривания раствв ров термочувствительных веществ, так как упаривание можно проводить под вакуумом.

Выпаривание жидкостей можно проводить, пользуясь

инфракрасной лампой мощностью 250 вт. Для этой цеД

пригоден прибор, показанный на рис. 465. В небольшой

кристаллизатор 1 диаметром около 15 см и высотой 7,5 <ж

помещают стеклянную крышку 2, имеющую подводящум

трубку 3, через которую вдувают очищенный профиль!

трованный воздух или, если это необходимо, инертный

газ. Такую стеклянную крышку можно сделать из дру|

гого кристаллизатора, но меньшего диаметра (14 смП

Стеклянную крышку помещают на стеклянной подставке^

Пары испаряющейся жидкости удаляются через про!

странство между кристаллизатором и крышкой. При ра|

боте с таким испарителем исключается возможность за|

грязнения остатка после выпаривания и, кроме того»

сам процесс выпаривания ускоряется. Жидкость в кри!

сталлизатор нужно наливать в таком количестве, чтобы

между уровнем жидкости и крышкой оставалось про^

странство для выхода паров жидкости.

Для упаривания фильтратов и промывных вод следует пользоваться стаканами, но не коническими колбами.;! Жидкость, налитая в стакан, должна занимать не более 2/з—3/t его объема. Упаривать наиболее удобно на песоч| ной бане. Упариваемый раствор следует иногда перемеши* вать стеклянной палочкой. Если этого не делать, може! произойти внезапное вскипание и выброс жидкости. Та! кое вскипание особенно часто происходит, если упарив вают в конических колбах.

При упаривании не следует допускать сильного кипе ния жидкости, так как это также связано с опасностыв потери ее в результате разбрызгивания. Слабое кипение допустимо, но и оно нежелательно. . I

Некоторое затруднение может вызвать выпаривание больших объемов жидкостей с целью выделения раствор ренных в ней твердых веществ, например выпарива^^И очень разбавленных водных солевых растворов. Чтобьд

552

Рис. 465. Прибор для выпаривания жидкостей при помощи

инфракрасной лампы:

/ — кристаллизатор; 2 — крышка;

3 — газоподводящая трубка; 4 —

инфракрасная лампа.

Рис. 466. Схема прибора для выпаривания больших количеств жидкости:

/ — химическая вороика; 2 — капельная воронка; 3 — стакан; 4 — электроплитка; 5 — штатив; б — кольцо для крепления воронки.

553

Пример. Имеется

5%-ный раствор NaCl.

До какого

объема нужно упарить 1 л

его, чтобы

получить 25% -ный раствор? 1яи"Дот"ость

5%-ног°

раствора NaCl

равна

1,0345 г/см3

(npJ

18.4 С).

Следовательно, в 1 л

его (т. е. в

1034,5 г)

содержится-

ШЛ

Это же количество соли должно остаться после упаривание в 25%-ном растворе.

Вычислим массу 1 л 25%-ного раствора: 100 — 25 100-51,72

х-51.72 ИЛИ * = —15—= 206,68 г «207 г

Если плотность 25%-ного раствора NaCl 1,1897 г/см3, то объем нужного нам раствора будет равен:

207 1,1897=175жл

Таким образом, 1 л 5%-ного раствора NaCl должен быть упарен до объема 175 мл, т. е. должно быть выпарено:

1000 — 175 = 825 мл воды

Общие формулы для этих расчетов имеют следующий вид: т

1. Количество соли (/() в растворе (в г):

где V — объем исходного раствора;

d — плотность исходного раствора;

k — концентрация исходного раствора, %.

2. Масса (Р) раствора после упаривания:

р^ К 100 V dk = Р = Р

где р — концентрация раствора после упаривания.

3. Объем (1/J раствора после упаривания:

V = -f v dk 1 d ~ pdi

где йг — плотность раствора после упаривания.

4. Объем жидкости (V2), подлежащий испарению:

V2 = V-V\

Плотности растворов могут быть найдены в~справоч- никах. - г

Повышение концентрации растворенного вещества может быть постигнуто ие только испарением растворителя. Для этой же цели используют прием вымораживания. Этот прием* представляет особый интерес для концентрирования летучих и термически нестойких веществ, которые разрушаются даже при сравнительно невысокой температуре. Как известно, растворы замерзают при температуре более низкой, чем температура замерзания растворителя. Однако кристаллизация растворителя начинается до того, как замерзнет весь раствор. Поэтому, охлаждая раствор до температуры, немного не доходящей до температуры, при которой замерзает весь раствор, можно добиться того, что растворитель начнет кристаллизоваться. Раствор (около 1 л), подлежащий концентрированию, наливают в стеклянную или пластмассовую склянку и помешают в камеру для охлаждения или в криостат. Процесс вымораживания длится несколько часов, и в результате его в центральной части сосуда образуется сконцентрированный раствор, окруженный как бы оболочкой из замерзшего растворителя. Вымораживаемый раствор необходимо время от времени встряхивать, чтобы предотвратить переохлаждение. Более удобно склянку с раствором соединить с устройством для встряхивания или перемешивания.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Об упрощенном вращающемся испарителе см. Stegemenn H., Chem. Ztg.,81,№4, 110(1957); РЖХим, 1958, № 15, 124, реф. 50162.

Простой вращающийся испаритель, изготовляемый из стандартных стеклянных и полиэтиленовых деталей, описан Brady W., Thomson J. В., Lab. Pract., 8, № 12, 415 (1959); РЖХим, 1960, № 15, 163, реф. 61249.

О простом вращающемся пленочном испарителе см. А г п е t t E. M., Chem. Educ, 37, № 5, 247 (1960); РЖХим, 1961, № 1, 160 (60), реф. 1Е81.

О горизонтальном пленочном испарителе см. Anal. Chem., 22, 1462 (1950).

О вертикальном пленочном испарителе см. Bartholomew W. H., Anal. Chem., 21, 517 (1949).

О применении центробежно-пленочных аппаратов см. К а ф а-р о в В. В., Ш а т р о С. И., Хим. пром., № 8, 17 (1955); Орехов А. П., Химия алкалоидов, Изд. АН СССР, 1955; Вишневский Н. Е., Глуханов Н. П., Ковалев И. С, Аппаратура высокого давления с экранированным электродвигателем, М. — Л., 1956; Б а р а ш к о в С. Г., Медиц. пром. СССР, № 11, 34 (1958); Chem. Eng., № 7, 278 (1955).

О лабораторном пленочном испарителе для быстрого концентрирования разбавленных растворов см. В u s h M. Т., Analyt. Biochem., 1, № 3, 274 (1960).

О пленочном испарителе см. Lab. Pract., 15, № 7, 101 (1963); РЖХим, 1964, ЗД46.

* Он применим в тех случаях, когда растворитель и растворимые вещества не образуют смешанных кристаллов (твердых растворов).

655

Испаритель

для упаривания растворов иа водяной

бане с pt-'

гулируемой

температурой см. D

u b о f

f G. S., Chemist Analyst 49,

№ 3, 83 (1960); РЖХим, 1961, № 11, 167, реф. 11Е51.

Испаритель

для упаривания растворов иа водяной

бане с pt-'

гулируемой

температурой см. D

u b о f

f G. S., Chemist Analyst 49,

№ 3, 83 (1960); РЖХим, 1961, № 11, 167, реф. 11Е51.

О выпарном аппарате с водяным обогревом для упаривания растворов после экстракции см. Evans E. G., Lab. Pract., 10, № 6, 403 (1961); РЖХим, 1962, реф. 2Е88.

Об испарителе для полного удаления растворителя см. С о 1 e-i га а п М. Н., Lab. Pract., 11, № 7, 543 (1962); РЖХим, 1963, реф. 4Д56.

Вибрирующий испаритель описан Момсеэ Цутому, J.1 Pharmac. Soc. Japan, 83, № 6, 653 (1963); РЖХим, 1964, 6Д72.

Вакуум-испарительный прибор для быстрого упаривания жид-, костей описали Силонова Г. В., Лисовская Н. П., Л и в а н ц о в а Н. Б., Вопросы мед. химии, 10, № 4, 434 (1964); РЖХим, 1965, 15Д27.

Вращающийся вакуумный испаритель описал С а г 1-s t о n R. О., Chem. Educ, 39, № 5, 256 (1962); РЖХим, 1965, 4А69.

О ротационном вакуумном испарителе в исследовательской! лаборатории см. GenserF., Richter H., Glas- u. lnstr.-Techn., 7, № 11, 620, 622 (1963); РЖХим, 1964, 12Д57.

Вращающийся выпарной аппарат описал N ё m е с I., Chem. listy, 57, № Ю, 1074 (1963); РЖХим, 1964, 12Д56.

О концентрировании при помощи замораживания и оттаивания см. G i Ь о г A., Sci., 133, № 3447, 193 (1961).

О вымораживании как безопасном методе концентрирования* разбавленных растворов см. Shapiro J., Sci., № 3470, 2063 (1961); РЖХим, 1962, реф. 14Е75.

О концентрировании замораживанием водных разбавленных, растворов см. Kobayashi Shigeru, LeeG. F., Analyt. Chem., 36, № 11, 2197 (1964); РЖХим, 1965, 7ГЗ.

О концентрировании разбавленных растворов методом вымора-живания см. Smith G. H., T a s k е г М. P., Anal. Chim. Acta, 33, № 5, 559 (1965); РЖХим, 1966, 10Г2.

О волюмометрической колбе для выпаривания см. Т a u s- | sky H. H., Analyt. Biochim., 6, 283 (1963); РЖХим, 1964, 8Д34. Об удобном и безопасном методе отгоики органических растворителей см. Kamphausen H. A., Chem. Educ, 39, № 4, 208 (1962); РЖХим, 1964, 19А60.

О фотометрическом контроле процесса упаривания см. С м и р-н о в А. В., Зав. лаб., 30, № 10, 1261 (1964); РЖХим, 1965, 9Д9Я О регулировании скорости испарения применением поплавковых тел см. F a g g i a n i S., S с h i p p a G., Calore, 35, № 8, 342 (1964); РЖХим, 1965, 7Д96.