Биохимия растений

.pdf

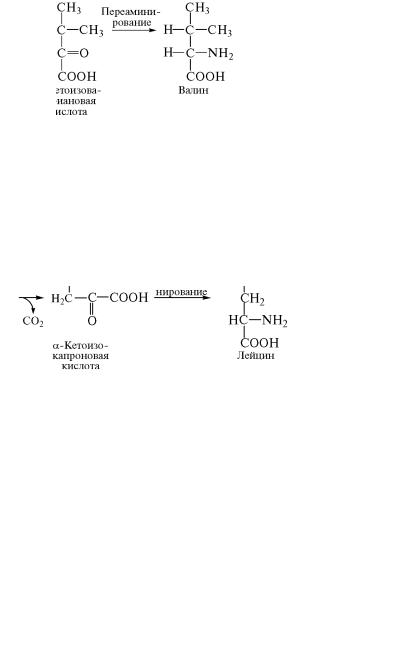

Кетоаналог аминокислоты лейцина образуется путем удлин˝е- ния углеводородной цепи α-кетоизовалериановой кислоты, которое

осуществляется по такому же механизму, как и синтез α-кетоглу- таровой кислоты из щавелевоуксусной кислоты и ацетил-КоА˝ в цикле Кребса. Вначале к α-кетоизовалериановой кислоте присоеди-

няется ацетильный радикал от ацетил-КоА. Затем путем отще˝пления и последующего присоединения воды происходит переме˝щение гидроксильной группы из α- â β-положение, а под действием дегидрогеназы оксикислота превращается в α-кетокислоту. После ее декарбоксилирования и переаминирования полученного ˝про-

дукта образуется аминокислота лейцин.

431

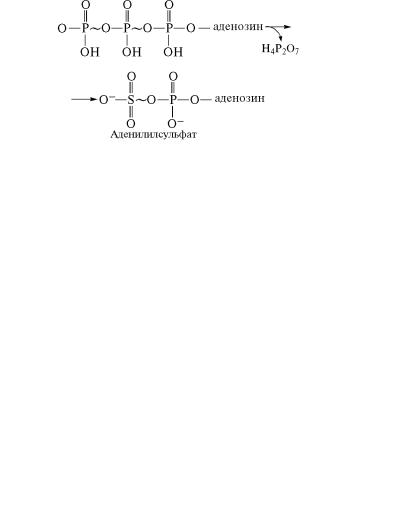

Для синтеза цистеина используется минеральный сульфат, п˝о- ступающий в растение из почвы. Поэтому данный процесс име˝ет также важное значение как путь ассимиляции растениями су˝льфатов, т. е. включение их в состав органических веществ. В ход˝е та-

кой ассимиляции происходит поэтапное восстановление су˝льфата в сульфит и далее в сульфид, но не в свободном, а в связанном˝ со-

стоянии. На первом этапе с сульфатом реагирует АТФ под дей˝- ствием фермента АТФ-сульфурилазы. В результате этой реакции

образуется аденилилсульфат:

На следующем этапе под действием фермента аденилилсульфаткиназы аденилилсульфат фосфорилируется от АТФ по третьему углеродному атому рибозы и превращается в 3′-фосфоадено-

çèí-5′-фосфосульфат (ФАФС):

Активированный в виде ФАФС сульфат далее восстанавливается в сульфит НАДФ-зависимой редуктазой:

432

Кроме указанной реакции ФАФС выполняет функцию переносчика сульфурильной группы во многих других реакциях.

Восстановление сульфита в сульфид катализирует фермент˝ сульфитредуктаза, содержащая в своем составе два типа полипеп-

тидных субъединиц. Один из них является флавопротеидом, а˝ второй представляет собой гемсодержащий железосерный бело˝к. В

качестве восстановителя данный фермент использует восс˝тановленные динуклеотиды НАДФ · Н:

SO23– + 3ÍÀÄÔ · Í + 3Í+ → S2– + 3H2O + 3HAÄÔ+

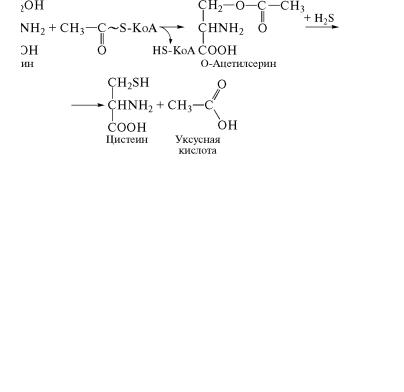

Непосредственно синтез цистеина катализирует фермент цистеинсинтетаза, содержащий в качестве кофермента пиридоксальфосфат. Субстратами данного фермента являются сульфидна˝я

ñåðà (Í2S) и активированный серин в виде О-ацетилсерина. В ак-

тивировании серина принимает участие ацетил-КоА:

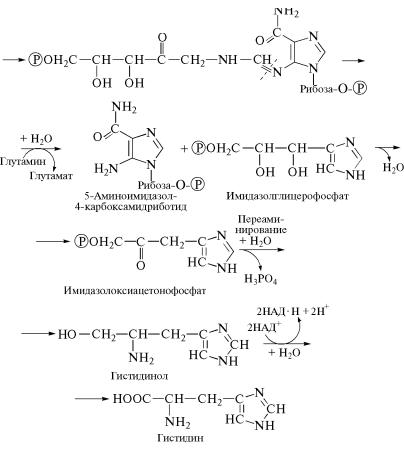

В синтезе гистидина, играющего важную роль в качестве ком˝- понента каталитических центров ферментов, принимают уча˝стие

АТФ и фосфорибозилпирофосфат (ФРПФ), который образуется в˝

результате фосфорилирования рибозы.

433

В ходе первой реакции происходит замещение пирофосфатно˝й группировки остатка рибозы на гетероциклический радика˝л аденина, входящий в состав АТФ. Затем образовавшийся продукт˝

подвергается перегруппировке, связанной с раскрытием ко˝льце-

вой структуры у аденина и рибозы фосфорибозилпирофосфат˝а. Продукт перегруппировки подвергается гидролизу и амини˝рованию за счет амидной группировки глутамина, в результате ч˝его он расщепляется на два продукта: имидазолглицерофосфат и нуклеотидное производное — 5-аминоимидазол-4-карбоксами˝дри-

ботид, которое является промежуточным соединением в синт˝езе

АТФ. Имидазолглицерофосфат далее используется для превр˝ащения в гистидин. В результате дегидратации из него образуе˝тся ке-

топроизводное, которое далее подвергается переаминиров˝анию и

434

гидролизу, превращаясь в гидроксилпроизводное — гистид˝инол. На последнем этапе гистидинол окисляется, образуя гистид˝ин.

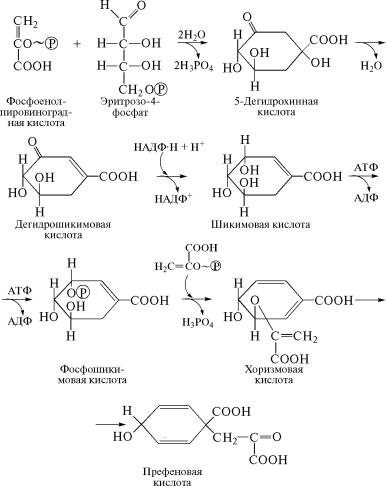

Ароматические аминокислоты фенилаланин и тирозин синте˝- зируются из эритрозо-4-фосфата и фосфоенолпировиноградно˝й

кислоты. В результате их конденсации и отщепления остатко˝в фосфорной кислоты образуется циклическое соединение — ˝5-де-

гидрохинная кислота.

Дегидрохинная кислота подвергается дегидратации и прев˝ра-

щается в 5-дегидрошикимовую кислоту, которая восстанавлив˝ает-

435

ся НАДФ-зависимым ферментом в шикимовую кислоту. На следующем этапе шикимовая кислота фосфорилируется от АТФ и конденсируется с фосфоенолпировиноградной кислотой, об˝разуя хоризмовую кислоту.

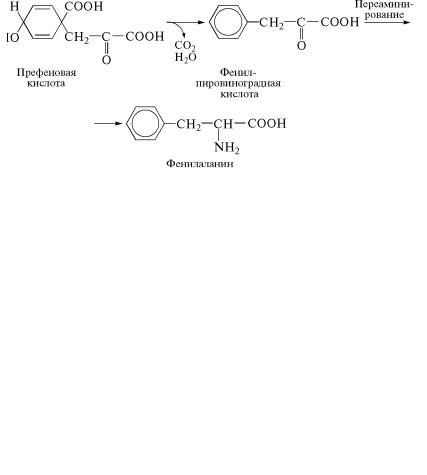

Превращение хоризмовой кислоты в префеновую катализиру˝ет фермент хоризматмутаза-префенатдегидратаза. Под действием

этого же фермента происходят декарбоксилирование и деги˝дратация префеновой кислоты и превращение ее в фенилпировиног˝-

радную кислоту, которая путем переаминирования образует˝ фенил-

аланин.

Под действием фермента хоризматмутазы-префенатдегидрат˝а- зы префеновая кислота также подвергается окислительном˝у де-

карбоксилированию с образованием ï-оксифенилпировиноград-

ной кислоты, которая вступает в реакцию переаминирования˝ и превращается в тирозин:

436

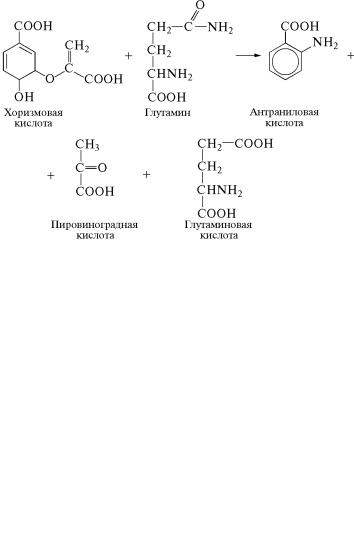

Промежуточный продукт синтеза фенилаланина и тирозина — хоризмовая кислота используется также для образования т˝риптофана. На первом этапе с участием фермента антранилатсинтетазы хоризмовая кислота превращается в антраниловую кислоту. В

ходе реакции происходит аминирование хоризмовой кислот˝ы от глутамина и отщепление от полученного продукта пировино˝град-

ной кислоты:

На следующей стадии антраниловая кислота реагирует с фос˝-

форибозилпирофосфатом (ФРПФ), образуя аминогликозид (N-5′- фосфорибозилантраниловую кислоту). В ходе этого превраще˝ния

аминогруппа антраниловой кислоты замещает пирофосфатну˝ю

группировку в молекуле фосфорибозилпирофосфата. Далее а˝ми-

ногликозид подвергается внутримолекулярной окислитель˝но-вос- становительной перегруппировке и декарбоксилированию, ˝образуя индол-3-глицерофосфат. В процессе перегруппировки про˝исходит раскрывание пентозного кольца остатка рибозы в мол˝екуле

аминогликозида и последующее декарбоксилирование образ˝овав-

шегося продукта, в результате чего инициируется замыкани˝е индольного кольца:

437

Образовавшийся в данной реакции индол-3-глицерофосфат на

следующем этапе под действием фермента триптофансинтетазы взаимодействует с серином. В качестве кофермента в активн˝ом

центре триптофансинтетазы содержится пиридоксальфосфа˝т, с

помощью которого осуществляется замещение в молекуле ин˝дол-

3-глицерофосфата глицерофосфатной группировки на радика˝л се-

рина. В процессе указанного превращения синтезируются дв˝а продукта — триптофан и 3-фосфоглицериновый альдегид:

Содержание свободных аминокислот в растительных тканях˝

подвержено постоянным изменениям. Значительное их колич˝е-

ство затрачивается на синтез белков, нуклеотидов, нуклеин˝овых кислот и других азотистых соединений. Другая часть аминок˝ислот превращается в безазотистые вещества — углеводы, жиры, о˝ргани- ческие кислоты, фенольные соединения. Концентрация проте˝и-

ногенных аминокислот существенно возрастает, когда иниц˝ииру-

ется распад белков.

11.2. ПРЕВРАЩЕНИЕ И РАСПАД АМИНОКИСЛОТ

Основной путь превращения аминокислот в безазотистые со˝-

единения — это их дезаминирование, приводящее к образов˝а-

нию кетокислот и аммонийной формы азота. У растений пре-

438

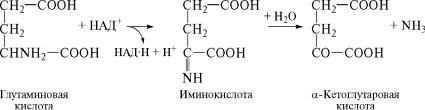

имущественно происходят реакции окислительного дезамин˝ирования, которые по своему механизму обратны реакциям восст˝а- новительного аминирования и поэтому катализируются тем˝и же ферментами — дегидрогеназами. На первом этапе под дейст˝вием

дегидрогеназы от аминокислоты отщепляется водород с обр˝азованием иминокислоты. На втором этапе иминокислота подвер˝гается гидролизу, продуктами которого являются кетокислот˝а и

аммиак.

При рассмотрении реакций восстановительного аминирован˝ия было отмечено, что в растительных тканях наиболее высокую˝ активность проявляет фермент глутаматдегидрогеназа. Этот˝ же фермент играет важную роль в осуществлении реакций окислите˝льного дезаминирования. Процесс дезаминирования глутаминов˝ой кислоты под действием глутаматдегидрогеназы может быть˝ представлен в виде следующих реакций:

Образовавшаяся в результате дезаминирования α-кетоглутаро- вая кислота далее может вступать в реакции переаминирова˝ния с различными аминокислотами и снова превращаться в глутам˝и-

новую кислоту, которая вновь подвергается дезаминирован˝ию. По такому же механизму действуют и другие дегидрогеназы, кат˝али-

зирующие обратимые реакции восстановительного аминиров˝ания

и окислительного дезаминирования. Таким образом, в резуль˝тате совместного действия дегидрогеназ и аминотрансфераз ам˝инокислоты довольно легко превращаются в соответствующие кето˝кислоты и аммиак.

В свою очередь, кетокислоты могут снова использоваться дл˝я синтеза аминокислот или подвергаться декарбоксилирован˝ию.

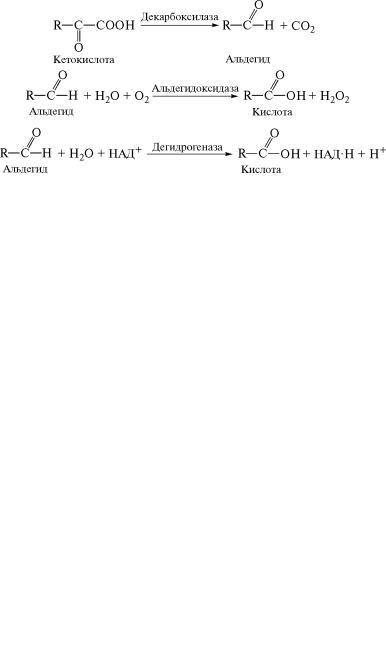

Декарбоксилирование кетокислот катализируют ферменты д˝екарбоксилазы, имеющие в качестве кофермента тиаминпирофосф˝ат. Продуктами этих реакций являются СО2 и соответствующие аль-

дегиды, которые далее окисляются в кислоты под действием ˝фер-

ментов альдегидоксидаз èëè дегидрогеназ альдегидов. В общем виде

процесс превращения α-кетокислот в карбоновые кислоты можно

представить в виде следующих реакций:

439

Образовавшиеся в этих реакциях карбоновые кислоты включ˝а-

ются в синтез жирных кислот или подвергаются α- è β-окисле-

íèþ.

Наряду с дезаминированием в организмах довольно активно˝

происходит декарбоксилирование аминокислот, которое ка˝тали-

зируют двухкомпонентные ферменты — декарбоксилазы аминокислот, имеющие в качестве кофермента производное витамина В6 —

пиридоксальфосфат. Хорошо изученным представителем так˝их

ферментов является глутаматдекарбоксилаза (4.1.1.15), с участием которой из глутаминовой кислоты образуется γ-аминомасляная

кислота и выделяется СО2:

В опытах показано, что особенно активно происходит накопление γ-аминомасляной кислоты в стареющих листьях, а также при прорастании семян, когда интенсивно осуществляются расп˝ад запасных белков и превращения аминокислот.

По такому же механизму происходит декарбоксилирование а˝с-

парагиновой кислоты с образованием β-аланина:

440