- •Левый в.Д. Управление работой порта Конспект лекций

- •Предисловие

- •1. Особенности управления эксплуатационной деятельностью в российских портах

- •1.1. Морской и речной порт. Определения и общие понятия о работе порта.

- •1.2. Территория и акватория порта.

- •Расчет размера арендной платы на использование участка для эксплуатации причала Восточного порта в поселке Врангеля

- •1.3. Виды собственности и администрирования в управлении портом.

- •Распределение имущества по типам владельцев в российских морских портах (экспертная оценка)

- •1.4. Материально-техническая база порта.

- •1.5. Основные требования к эксплуатации порта.

- •1.6. Виды портовой деятельности.

- •2. Организация системы управления работой портов

- •2.1. Этапы развития системы управления работой порта.

- •2.2. Обычаи порта.

- •2.3. Правовой режим управления портом.

- •2.4. Государственная система управления портами.

- •2.5. Обязательные постановления в морском порту.

- •2.6. Основные формы хозяйственной деятельности в порту.

- •2.7. Организация управления стивидорной деятельностью в порту.

- •2.8. Структура управления стивидорной компанией.

- •Примерная структура управления транспортно-экспедиторской конторой

- •3. Формирование грузовой базы и обеспечение конкурентной способности порта

- •3.1. Формирование грузовой базы стивидорной компании.

- •3.2. Портовый грузооборот, его структура, динамика и прогнозирование.

- •Грузооборот морских портов России за первый квартал 2007 г. (тыс. Тонн)

- •3.3. Распределение объемов грузопереработки между перегрузочными комплексами и загрузка причалов порта.

- •3.4. Сравнение данных физического износа и загрузки федеральных причалов.

- •3.5. Экономические проблемы использования причалов в морских портах.

- •Данные о перевалке грузов на федеральных причалах в портах Южного бассейна в январе-июне 2005 и 2006 гг.

- •Данные о перевалке грузов в нефтегавани Шесхарес

- •Характеристика причалов в нефтегавани Шесхарес

- •3.6. Грузооборот и грузопереработка, характеристика грузопотоков и транспортно-технологических систем перегрузки грузов в портах.

- •3.7. Зависимость доходов и расходов стивидорных компаний от использования пропускной способности перегрузочных комплексов.

- •3.8. Показатели конкурентной способности порта.

- •3.9. Маркетинг портовой деятельности.

- •4. Ценообразование в портовой сфере

- •4.1. Стратегия стивидорной компании при установлении цен на перевалку груза.

- •4.2. Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы.

- •Фрагмент тарифов на погрузочно-разгрузочные работы оао «Хабаровский речной торговый порт», руб./ т.

- •Фрагмент тарифных ставок за хранение грузов

- •4.3. Методические основы расчета тарифов на погрузочно-разгрузочные работы.

- •4.4. Ставки сборов с судов в морских торговых портах

- •4.5. Факторы, определяющие величину портовых сборов и их использование.

- •Доходы филиалов в расчете на тонну груза по итогам 9 месяцев 2005 и 2006 гг.

- •Динамика изменения соотношения грузооборота и оценки портовых сборов в 2003-2007 (прогноз) гг.

- •Влияние на доходы филиалов Предприятия изменения грузооборота и структуры портовых сборов по итогам 9 месяцев 2006 года (тыс. Долл.)

- •Оптимизация прибыли и оплаты труда работников стивидорной компании

- •5.1. Оптимальная прибыль стивидорной компании в условиях конкуренции.

- •5.2. Выявление зависимости между трудом и капиталом, определяющей равновесие хозяйствования стивидорной компании.

- •Показатели основной эксплуатационной деятельности железнодорожного и морского видов транспорта в 1970 и 1985 гг.

- •6. Текущее и календарное планирование работы порта

- •6.1. Характеристика системы текущего и календарного планирования.

- •6.2. Определение пропускной способности перегрузочного комплекса по родам грузов.

- •6.3. Нормативная база.

- •6.4. Распределение объемов грузопереработки между перегрузочными комплексами.

- •6.5. Непрерывное планирование работы порта.

- •6.6. Планирование комплексного обслуживания судов в порту.

- •6.7. Планирование обеспечения погрузочно-разгрузочных работ перегрузочным оборудованием.

- •6.8. Планирование трудового обеспечения погрузочно-разгрузочных работ.

- •6.9. Планирование численности докеров-механизаторов.

- •6.10. Определение численности и квалификационного состава комплексной бригады.

- •6.11. Планирование доходов и расходов в порту.

- •7. Диспетчерское управление и организация работы порта

- •7.1. Диспетчерская система в порту.

- •7.2. Оперативное планирование.

- •7.3. Диспетчерский контроль.

- •7.4. Диспетчерский учет и отчетность.

- •7.5. Подготовка порта к приему судна.

- •7.6. Грузовая обработка судна в порту.

- •7.7. Часовой график грузовой обработки судна.

- •7.8. Стояночное и сталийное время судна.

- •7.9. Обслуживание судов в порту.

- •7.10. Варианты перегрузочных работ.

- •7.11. Организация обработки в порту подвижного состава железнодорожного транспорта.

- •7.12. Организация складских работ.

- •7.13. Организация работы внутрипортового транспорта.

- •8. Учет и анализ основной производственной деятельности порта

- •8.1. Учет и отчетность основной производственной деятельности порта.

- •Федеральной службой государственной статистики утверждены и введены в действие следующие формы федерального статистического наблюдения, сбора и обработки данных:

- •8.2. Анализ основной производственной деятельности порта.

- •Приложение 1

- •Использование арендованных и занятых под грузовыми операциями федеральных причалов по итогам 12 месяцев 2006 года

- •Примеры расчета тарифов на погрузочно – разгрузочные работы в Мурманском и Петрозаводском портах

- •2. Порт Игарка

- •3. Порт Кандалакша

- •5. Порт Мурманск

- •7. Порт Онега

- •8. Прочие порты Северного бассейна

- •15. Порт Ейск

- •17. Порт Новороссийск

- •18. Порт Сочи

- •19. Порт Таганрог

- •21. Порт Туапсе

- •22. Порты: Геленджик, Анапа

- •25. Порт Анадырь

- •29. Порт Владивосток

- •30. Перегрузочные комплексы Большой Камень, Чажма

- •31. Порт Восточный

- •32. Порт Де-Кастри

- •37. Порт Находка

- •38. Порт Находка-нефтепорт

- •39. Порт Николаевск-на-Амуре

- •40. Перегрузочный комплекс Мыс Лазарева

- •41. Порт Ольга и перегрузочные комплексы Пластун, Светлая,

- •42. Порт Певек

- •45. Порт Посьет, перегрузочный комплекс Славянка,

- •46. Порт Провидения

- •47. Порт Советская Гавань

- •51. Порт Эгвекинот

- •53. Прочие порты Арктического и Дальневосточного бассейнов

- •54. Прочие порты Балтийского бассейна

- •55. Прочие порты Черноморско-Азовского бассейна

- •56. Прочие порты Каспийского бассейна

- •I. Общие положения

- •II. Канальный сбор

- •2.1. Канальный сбор взимается за прохождение судна по каналу при входе в порт и выходе из порта, или проходе акватории порта транзитом.

- •III. Корабельный сбор

- •3.1. Корабельный сбор взимается за вход в порт и выход судна из порта.

- •IV. Ледокольный сбор

- •4.1. Ледокольный сбор взимается за вход в порт и выход судна из порта или проход акватории порта транзитом.

- •V. Лоцманский сбор

- •5.1. Лоцманский сбор взимается за лоцманскую проводку судна по подходным каналам и фарватерам (внепортовая проводка) и лоцманскую проводку на внутренней акватории порта (внутрипортовая проводка).

- •VI. Маячный сбор

- •6.1. Маячный сбор взимается за вход в порт и выход судна из порта или проход акватории порта транзитом.

- •VII. Навигационный сбор

- •VIII. Экологический сбор

- •Список литературы

- •Оглавление

- •1. Особенности управления работой морского и речного порта 9

- •2. Организация системы управления работой порта 26

- •3. Формирование грузовой базы и обеспечение

- •4.Ценообразование в портовой сфере 79

- •5. Оптимизация прибыли и оплаты труда работников

- •Глава 6. Текущее и календарное планирование работы порта 100

- •Глава 7. Диспетчерское управление и организация работы порта 150

- •Глава 8. Учет и анализ основной производственной деятельности

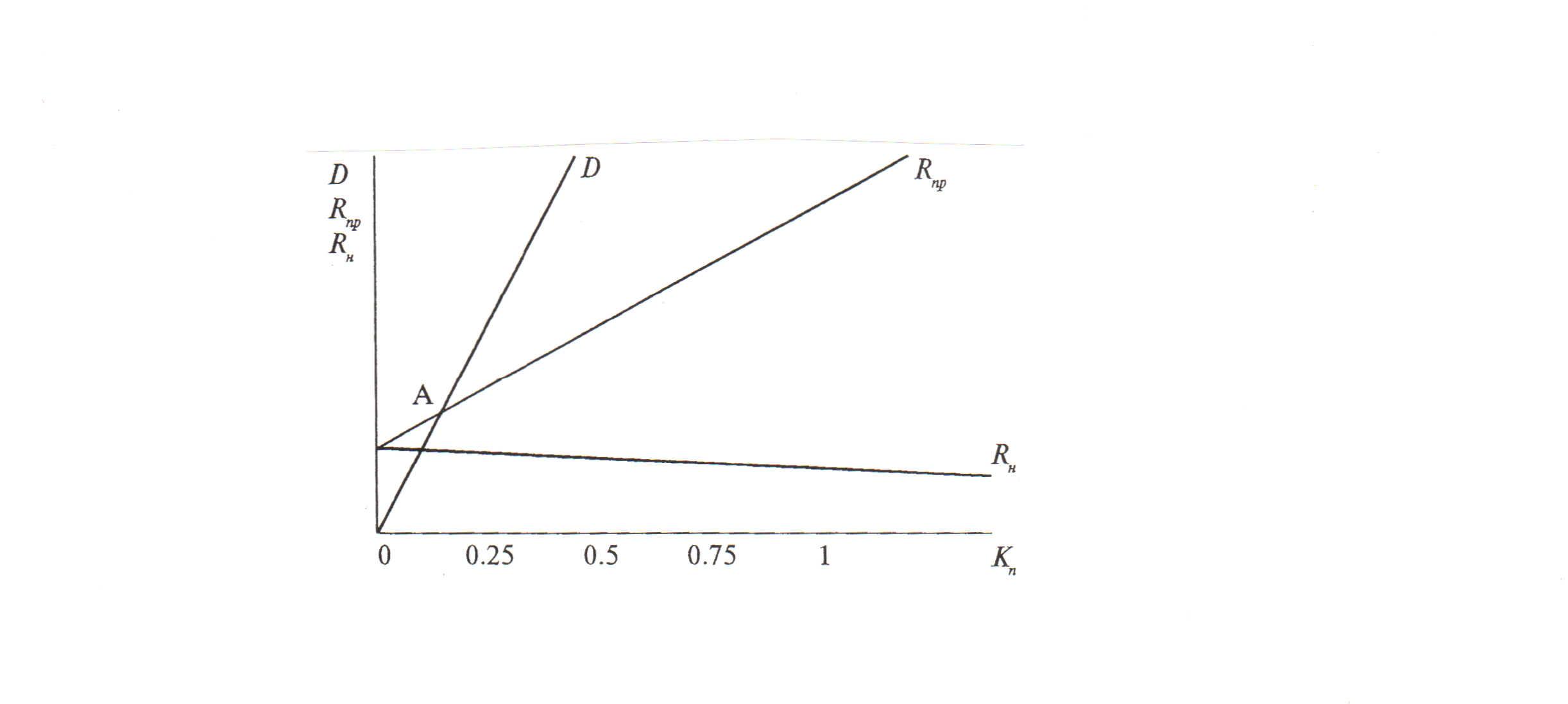

3.7. Зависимость доходов и расходов стивидорных компаний от использования пропускной способности перегрузочных комплексов.

Расходы, относимые на себестоимость погрузочно-разгрузочных работ, можно разделить на переменные или прямые и условно постоянные или накладные. К прямым расходам (Rпр) относятся расходы по перегрузке грузов, оплате труда докеров-механизаторов, начисление на их зарплату, издержки по использованию механизации и средств технологической оснастки и др., непосредственно связанные с перегрузкой груза. Эти расходы возрастают пропорционально увеличению объема грузопереработки. Удельные расходы, относимые на тонну груза, как правило, остаются неизменными.

Отсюда прямые расходы определяются по формуле:

Rпр = Cпр × Q,

где: Cпр – себестоимость по прямым расходам (руб./т);

Q – объем грузопереработки (т).

К условно постоянным или накладным относятся общефирменные, трудовые и материально-технические затраты по организации производства погрузочно-разгрузочных работ, которые непосредственно не могут быть отнесены на какой-то конкретный груз. Условно постоянные расходы сокращаются с увеличением грузопереработки, поскольку они включают заработную плату управленческого персонала компании, амортизацию имущества, арендную плату за причалы и другие подобные расходы (Rп).

К возрастающим накладным расходам относятся: зарплата с начислениями дополнительно привлекаемого персонала, ремонт дополнительно используемого перегрузочного оборудования и часть операционных расходов.

Доходы стивидорной компании за производимые погрузочно-разгрузочные работы возрастают с увеличением объема грузопереработки.

Доходы стивидорной компании определяются из следующего выражения:

Д = Σ ƒi Qi,

где: ƒi – тариф за перегрузку тонны груза i наименования.

Для отдельного и всех грузопотоков зависимость доходов выражена коэффициентом Кп использования пропускной способности перегрузочного комплекса, определяемым по формуле:

Кп = ΣQi / П < 1,

где: ΣQi – суммарный грузопоток,

П – пропускная способность перегрузочного комплекса.

Финансовый результат работы компании улучшается с увеличением численного значения этого коэффициента.

Зависимость доходов и расходов стивидорной компании от использования пропускной способности перегрузочного комплекса показана на рис. 3.1.

Рис. З.1. Изменение доходов и расходов стивидорной компании в зависимости от использования пропускной способности перегрузочного комплекса.

На рис. 3.1. показано изменение доходов и расходов компании в зависимости от увеличения коэффициента использования пропускной способности перегрузочного комплекса. Показано также, что критическое состояние финансового положения компании наступает в точке А, когда прибыль компании становится равной нулю. Кроме того, как видно из прямой Rп,, по мере увеличения загрузки компании, снижается значение накладных расходов и, соответственно, улучшается финансовый результат ее работы.

3.8. Показатели конкурентной способности порта.

Конкурентная способность порта характеризуется совокупностью таких показателей как транспортные связи, конъюнктура спроса и предложения на портовые услуги, геофизическое положение, производственные возможности, эффективность процесса перевалки груза, уровень совершенства организация работы стивидорных компаний и организации работы порта и др.

Порт будет более конкурентоспособен, если он при прочих равных условиях будет располагать более развитыми транспортными связями. В зависимости от структуры транспортных связей выделяются три группы портов:

с наиболее развитой структурой, включающей железнодорожный, автомобильный и речной (если порт морской) или морской (если порт речной) виды транспорта;

с достаточной структурой транспортных связей, включающей железнодорожный и автомобильный виды транспорта;

с ограниченной структурой транспортных связей, включающей речной или морской в зависимости от того, какой порт, и автомобильный вид транспорта.

Трубопроводный вид транспорта является сугубо специализированным и не влияет на гpадацию портов по этому признаку.

В транспортной системе страны доминирует ж/д транспорт и связи с ним повышают рейтинг морского порта.

Транспортные показатели дополняются параметром глубины подходного канала, на акватории и у отдельных причалов, которые должны указываться в Своде обычаев порта.

Морские коммуникации страны весьма обширны и связывают ее с портами всех континентов. Прямые морские связи между российскими и иностранными портами могут обеспечиваться крупнотоннажными судами при наличии соответствующих глубин, в противном случае они заменяются менее экономичными фидерными перевозками.

По параметрам глубин возможна следующая градация портов - с глубиной 15 м и более, 11-14 м, 8-10 м, б-7 м, 5м и менее.

Геофизический показатель характеризуется продолжительностью навигации, которая может быть круглогодичной, естественной и с ледокольной проводкой судов, продолжительностью 7-9 месяцев и краткосрочной продолжительностью до 3 месяцев.

По совокупности этих показателей классификация морских портов приводится в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Классификация морских портов по показателям конкурентоспособности

|

№ пп |

ПОКАЗАТЕЛИ |

|

КЛАССИФИКАТОР |

| ||

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1. |

Транспортные связи |

|

|

|

|

|

|

1.1. |

Железнодорожный, |

1 |

|

|

|

|

|

|

речной, автомобильный |

|

|

|

|

|

|

1.2. |

Железнодорожный, |

|

2 |

|

|

|

|

|

автомобильный |

|

|

|

|

|

|

1.3. |

Речной и/или автомобильный |

|

|

3 |

|

|

|

2. |

Глубина, м: |

|

|

|

|

|

|

2.1. |

15 м и более |

1 |

|

|

|

|

|

2.2. |

11 - 14 |

|

2 |

|

|

|

|

2.3. |

8 - 9 |

|

|

3 |

|

|

|

2.4. |

6 - 7 |

|

|

|

4 |

|

|

2.5. |

5 и меньше |

|

|

|

|

5 |

|

3. |

Продолжительность |

|

|

|

|

|

|

|

навигации: |

|

|

|

|

|

|

3.1. |

Круглогодичная |

1 |

|

|

|

|

|

3.2. |

Круглогодичная с ледокольной проводкой судов |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.3. |

7 - 9 месяцев |

|

|

3 |

|

|

|

3.4. |

Краткосрочная до 3-х мес. |

|

|

|

4 |

|

|

4. |

Специализация перегрузочных комплексов |

4.1 |

4.1 |

4.1 |

4.3 |

4.7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4.1. |

Контейнерный терминал |

4.1 |

4.7 |

4.5 |

4.4 |

4.4 |

|

4.2. |

Обработка судов типа РО-РО |

4.2 |

|

4.7 |

4.7 |

4.7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4.3. |

Универсальные, оснащенные крытыми складами |

|

4.5 или |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4.4. |

Универсальные с открытыми грузовыми площадками |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4.6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4.5. |

Портовый элеватор |

|

|

|

|

|

|

4.6. |

Портовый холодильник |

|

|

|

|

|

|

4.7. |

Обработка судов на рейде |

|

|

|

|

|

|

5. |

Концентрация технологических линий одновременно на всех судах с учетом грузовой характеристики судов представителей |

|

до 3-х |

до 2-х |

одна |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Производственные возможности порта характеризуются количеством и специализацией перегрузочных комплексов (терминалов):

1. Перегрузка контейнеров (ИСО);

2. Обработка судов типа РО- РО;

3. Погрузка угля специализированной установкой;

4. Погрузка удобрений специализированной установкой;

5. Погрузка щепы специализированной установкой;

6. Погрузка цемента в мешках;

7. Погрузка, выгрузка рефрижераторных грузов с использованием причального холодильника;

8. Перегрузка зерна насыпью с использованием причального элеватора;

9. Универсальные, оснащенные крытыми складами;

10. Универсальные с открытыми грузовыми площадями;

11. Рейдовые, обеспеченные обустроенной якорной стоянкой, соответствующим перегрузочным оборудованием, плавсредствами.

Повышенные требования к сохранному хранению грузов побуждают к увеличению грузовместимости крытых складов, нормальной и облегченной конструкции на территории порта.

Условия запродажных контрактов, экспортных грузов, развитие контейнерных перевозок, обеспечение надлежащего таможенного контроля грузов определяют целесообразность создания грузовых терминалов, таможенных складов и складов временного хранения вне территории порта.

Особо важными показателями деятельности порта являются высокое качество предоставляемых услуг и конъюнктурно ориентированная тарифная политика.

Качество предлагаемых услуг, применяемых портовых сборов в общем виде характеризуется сокращением времени нахождения груза, судна и других транспортных средств в сфере порта. Интенсивность погрузки-разгрузки совокупности судов зачастую лимитируется недостатком докеров-механизаторов. Эффективным решением является полное техническое и трудовое обеспечение технологической схемы перегрузки груза и применение концентрированного метода обработки совокупности судов.

Основным производственным показателем конкурентной способности порта является пропускная способность перегрузочных комплексов и объектов общепортового назначения, обеспечивающих навигационно-маневровые операции с судами, бункеровку и другие услуги по комплексному обслуживанию судов, таможенный контроль, оформление грузовых документов, а также пропускная способность припортовой железнодорожной санкции.

Пропускная способность перегрузочного комплекса определяется в тоннах по его четырем техническим элементам:

- Морской грузовой фронт: Pc = Qc*Te/Tc;

- Грузовые склады и складские площади: Ps = Qs*Te/Ts;

- Вагонный грузовой фронт: Pv = Nv*Ng*Nn*Te;

-Автомобильный грузовой фронт.

где: Qc -грузоподъемность судна-представителя, т.;

Qs - грузовместимость склада, т.;

где Tc - нормативная продолжительность занятости причала комплексным обслуживанием судна-представителя, учитывающая лоцманскую проводку и швартовку судна к причалу (от причала), а также по грузку-разгрузку судовой грузовой партии и связанные с ними вспомогательные операции (открытие/закрытие грузовых документов), таможенный контроль и оформление грузовых документов, оформление прихода (отхода) судна портовыми властями и другие операции комплексного обслуживания, выполняемые у причала;

Ts - нормативная продолжительность хранения (накопления) судовой грузовой партии, включая погрузку и разгрузку;

Nv,Ng,Nn - соответственно: количество вагонов, размещаемых на железнодорожных путях перегрузочного комплекса, нормативная загрузка вагона, количество подач вагонов в сутки;

Te - расчетный рабочий период (год, месяц, сутки).

Месячный расчетный период принимается равным среднекалендарному (30,5 суток) за вычетом нерабочего периода (4,5 суток), и составит 26 суток. Нерабочий период включает продолжительность обеденных перерывов, среднестатистическую продолжительность непогоды.

В повышении конкурентной способности возрастает значение активизации контактов с грузовладельцами, другими клиентами, направленное на достижение взаимоприемлемых договорных условий с применением тарифов и приобретает значение налаживания взаимодействия с остальными участниками транспортного процесса.