- •Раздел 1. Общие сведения о радиоприемных устройствах

- •1.1 Основные функции РПУ

- •1.2 Классификация РПУ

- •Раздел 2. Помехи радиоприему

- •2.1 Классификация радиопомех

- •2.2 способы описания внутренних шумов

- •2.3 Шумы сопротивлений

- •2.4 Шумы антенны

- •2.5 Шумы колебательного контура

- •2.6 Шумы усилительных компонентов

- •2.7 Эквивалентные шумовые схемы усилительных элементов

- •2.8 Коэффициент шума

- •2.9 Метод шумящего четырехполюсника

- •2.10 Оптимальное сопротивление источника сигнала

- •2.11 Коэффициент шума каскадного соединения четырехполюсников

- •2.12 Связь коэффициента шума и чувствительности

- •2.13 Коэффициент шума пассивного четырехполюсника

- •2.14 Расчет чувствительности РПУ

- •3.1 Классификация согласующих цепей

- •3.3 Структура идеальной согласующей цепи

- •3.4 Двухэлементная согласующая цепь

- •3.6 Анализ коэффициента передачи по мощности

- •3.7 Анализ коэффициента передачи по напряжению

- •3.8 Анализ полосы пропускания СЦ

- •3.9 Искажения сигналов

- •3.10 Общие сведения о ВЦ

- •3.11 Автотрансформаторная ВЦ

- •3.12 ВЦ с внешнеемкостной связью с антенной

- •3.13 Входная цепь с трансформаторной связью

- •3.14 ВЦ с комбинированной связью с антенной

- •3.15 ВЦ с внутриемкостной связью с антенной

- •3.16 Многозвенные согласующие цепи

- •3.17 Входная цепь с магнитной антенной

- •3.18 Согласующие цепи СВЧ

- •3.19 Согласование по мощности в цепях с распределенными параметрами

- •3.20 Входная цепь на микрополосковых линиях

- •3.21 Специальные входные устройства СВЧ

- •4.4 Анализ УРС с сосредоточенными параметрами

- •4.5 Коэффициент устойчивого усиления

- •4.6 Коэффициент передачи по мощности

- •4.7 Коэффициент шума УРС

- •4.8 УРС на полевых и биполярных транзисторах

- •4.9 Каскодная схема УРС

- •4.10 Многокаскадные УРС

- •4.11 Бесконтурные УРС

- •4.12 Узкополосные УРС с сосредоточенной избирательностью

- •4.13 Особенности УРС диапазона СВЧ

- •4.15 Усилители на ЛБВ

- •Раздел 5. Каскады с переменными параметрами

- •5.3 Транзисторные ПЧ

- •5.4 Диодные ПЧ

- •5.6 Расчет избирательности по зеркальному каналу

- •Раздел 6. Детекторы приемных каналов

- •6.1 Историческая справка

- •6.2 Общие сведения о детекторах

- •6.3. Амплитудные детекторы

- •6.5. Частотные детекторы

- •7.2. Настройка частоты

- •7.3 Системы автоматической подстройки частоты

- •7.4. Регулировка усиления

- •7.5 Примеры систем на основе АРУ

- •7.6. Регулировка чувствительности

- •8.2 Радиоприемные устройства с активными антеннами

- •8.3 Особенности РПрУ с активной фильтрацией

- •8.4 Приемники сигналов стереовещания

- •8.5 Прием ЧМ сигналов

- •8.6 Прием импульсных сигналов

- •8.7 Приём телеграфных сигналов

- •8.8 Прием сигналов в оптическом диапазоне

- •8.9 Телевизионные приёмники

- •8.10 Радиорелейные и спутниковые линии связи

- •Лекция №1. Основные определения и классификация радиоприёмных устройств

- •Лекция №2. Структуры и особенности построения радиоприёмных трактов

- •Лекция №3. Основные характеристики и параметры радиоприёмных устройств

- •Лекция №7. Согласование в цепях с сосредоточенными параметрами

- •Лекция №8. Входные цепи с сосредоточенными параметрами

- •Лекция №9. Согласование в цепях с распределенными параметрами

- •Лекция №10. Устройства согласования СВЧ специального назначения

- •Лекция №13. Типовые схемы УРС

- •Лекция №14. УРС СВЧ диапазона

- •Лекция №15. Окружности равного усиления

- •Лекция №17. Реактивные преобразователи частоты

- •Лекция №18. Резистивные преобразователи частоты

- •Лекция №19. Типовые схемы преобразователей частоты

- •Лекция №20. Общие сведения о детекторах. Внутренние и внешние параметры АМ детекторов

- •Лекция №21. Режим слабого сигнала

- •Лекция №22. Режим сильного сигнала

- •Лекция №23. Синхронные АМ детекторы

- •Лекция №24. Фазовые детекторы

- •Лекция №25. Частотные детекторы

- •Лекция №26. Регулировка частоты настройки

- •Лекция №27. Системы автоматической подстройки частоты

- •Лекция №28. Регулировка усиления. Основные способы и структуры

- •Лекция №32. РПРУ с активной фильтрацией

- •Лекция №34. Приемники ЧМ сигналов

- •Лекция №36. Приемники дискретных сигналов

- •Лекция №37. Приемники радиорелейных и спутниковых линий связи

- •Лекция №38. Цифровые приемники. Формирование цифровых сигналов

- •Лекция №40. Сжатие информации. Современные системы цифрового вещания

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

У ШПС спектр шире значения, определяемого по теореме Котельникова F>>1/(2T). Произведение 2T F называют базой сигнала. Использование ШПС позволяет уменьшить уровень составляющих в спектре излучения передатчика обратно пропорционально базе сигнала.

Каждому элементу сообщения соответствует свой ШПС. При двоичном коде используются два сигнала ШПС1 и ШПС2. Модулированные напряжения Uc1 и Uc2 повторяют законы изменения сигналов в передатчике. Для согласования работы всех генераторов служат цепь синхронизации и цепь подстройки фазы. Пороговое устройство формирует положительное напряжение, если U1 >U2 , и отрицательное, если U1 <U2 .

ЛЕКЦИЯ №36. ПРИЕМНИКИ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

8.7 Приём телеграфных сигналов

При передаче телеграфных сигналов применяются сигналы, имеющие ограниченное числом возможных значений по фазе, частоте или амплитуде. Часто такие сигналы называют дискретными. Наиболее распространены двоичные сигналы с посылками, эквивалентными 0 и 1. С помощью комбинации элементарных посылок кодируют символы, знаки, слова и цифры, а в выходном устройстве последовательности посылок регистрируются и декодируются.

Основными характеристиками РПУ дискретных сигналов являются скорость работы в радиоканале, вид модуляции (по отношению к радиоимпульсным сигналам модуляция называется манипуляцией) и ширина спектра сигнала.

Скорость передачи информации определяется количеством передачи элементарных посылок, передаваемых в единицу времени:

V0 = 1/ t0 ,

где t0 - длительность одной посылки, измеряется в бодах.

Производными параметрами скорости являются количество стандартных слов, передаваемых за одну минуту, и частота манипуляции, которая равна частоте первой гармоники передаваемой двоичной последовательности

Fман =1/(2t0 ) .

Энергетические спектры дискретных сигналов сосредоточены в относительно узкой полосе частот. Практически 90% энергии сигнала сосредоточено в полосе 2Fман =1/t0 .

8.7.1 Прием сигналов с амплитудной манипуляцией

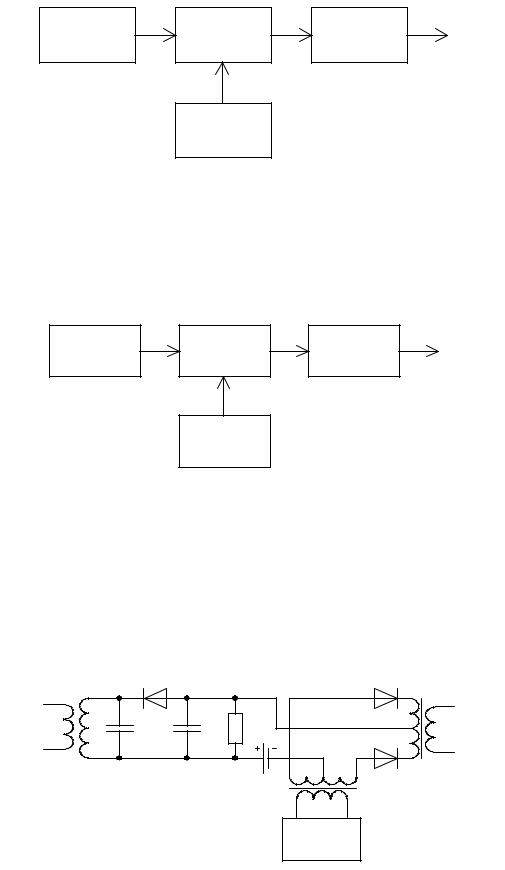

1. Метод гетеродинирования.

К амплитудному детектору (смесителю) подводится высокочастотное колебание с частотой сигнала и колебание сигнала гетеродина (рис. 8.91), отличающееся по частоте на величину Fзв=800÷1000 Гц. На выходе детектора появится низкочастотное колебание с разностной частотой, длительность которого равна длительности входного сигнала.

379

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

Рис. 8.91

2. Метод модуляции.

Принятое высокочастотное колебание модулируется низкочастотным сигналом от звукового генератора ЗГ (рис. 8.92). Далее полученное колебание детектируется и на выходе выделяется низкочастотный сигнал звуковой частоты.

Рис. 8.92

3. Метод тональной манипуляции

Через выходной ключ на диодах VD2 и VD3 сигнал звукового генератора передается на выход (рис. 8.93). Управление ключом осуществляется напряжением с выхода детектора на диоде VD1. В первоначальном состоянии диоды закрыты постоянным напряжением Ео. При появлении на входе высокочастотной посылки на выходе детектора появляется отрицательное напряжение, которое открывает ключ.

Рис. 8.93

380

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

8.7.2 Прием сигналов с фазовой манипуляцией

При абсолютной манипуляции посылке ”1” (телеграфный ключ в состоянии “нажато”) соответствует одна фаза сигнала, посылке ”0” (телеграфный ключ в состоянии “отжато”) – со сдвигом на 180 градусов. Для детектирования применяется фазовый детектор с синхронным гетеродином. Недостаток – нестабильность фазы сигнала из-за изменения условий распространения радиоволн. В результате происходит нарушение нормального приема сигналов.

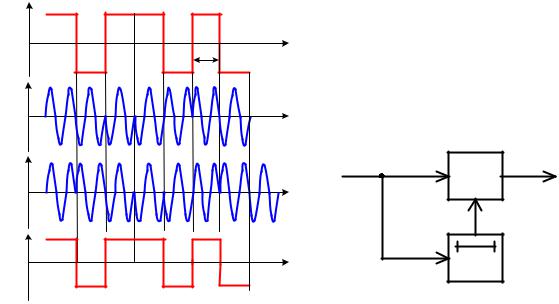

При относительной фазовой манипуляции (ОФМ) изменение фазы сигнала на 180 градусов производится только в том случае, если следующая посылка ”1”. Формирование модулированного сигнала для исходного напряжения модуляции Uм поясняется на рис. 8.94.

Рис. 8.94 |

Рис. 8.95 |

Детектирование сигнала с ОФМ может быть произведено с помощью структуры, представленной на рис. 8.95. На фазовый детектор поступает входной сигнал и опорный сигнал, в качестве которого используется входной сигнал с задержкой на время передачи одной элементарной посылки. Выходное напряжение фазового детектора будет положительным при совпадении фаз входного и опорного сигналов и отрицательным - при отличии фаз на 180 градусов.

При ОФМ ошибка из-за нестабильности фазовых соотношений может возникнуть только за время, равное длительности одной элементарной посылки. Это делает систему с ОФМ значительно более помехоустойчивой.

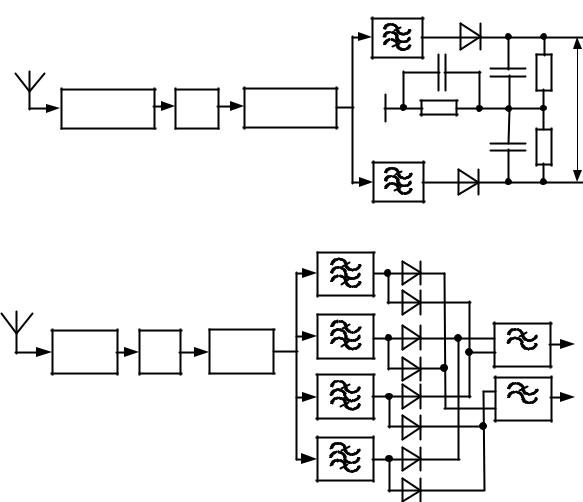

8.7.3 Прием сигналов с частотной манипуляцией

Состоянию телеграфного ключа “нажато” соответствует излучение на частоте fн, состоянию “отжато” – на частоте fo. Для детектирования применяется разделение сигналов с помощью канальных фильтров и последующим детектированием амплитудными детекторами (рис. 8.96).

381

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

По линии связи можно с помощью одного передатчика можно передавать телеграфные сообщения от n аппаратов. Каждой комбинации передаваемых посылок от n источников сообщений соответствует излучение колебаний на одной фиксированной частоте. Общее число фиксированных частот равно 2n. Наибольшее распространение получила система двойного частотного телеграфирования (ДЧТ). Структурная схема приемника сигналов с с ДЧТ приведена на рис. 8.97.

Рис. 8.96

Рис. 8.97

Возможные сочетания посылок и соответствующие им частоты сигналов приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Знак посылки |

“0” |

“1” |

“0” |

“1” |

|

аппарата 1 |

|||||

|

|

|

|

||

Знак посылки |

“0” |

“0” |

“1” |

“1” |

|

аппарата 2 |

|||||

|

|

|

|

||

Частота |

f1 |

f2 |

f3 |

f4 |

|

излучения |

|||||

|

|

|

|

382

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

Состояния “нажато” фиксируются при подаче напряжений положительной полярности на входы Н1 и Н2, “отжато” – на входы О1 и О2.

Специфические искажения:

1)при асинхронной работе появляются импульсы с длительностью меньше длительности элементарной посылки;

2)при переходе от f4 к f1 возможно появление промежуточных частот и, следовательно, ложное срабатывание.

8.7.4 Структурные схемы связных РПрУ

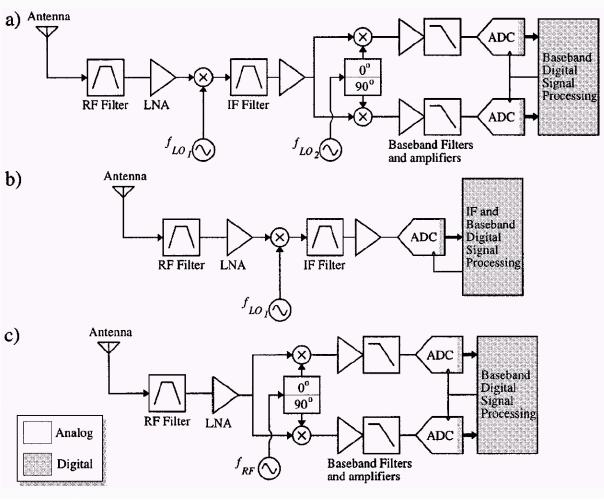

Основные структуры супергетеродинных связных приемников с АЦП до детекторов (рис. 8.98):

а) с квадратурными АЦП на промежуточной частоте; б) с неквадратурными АЦП на промежуточной частоте;

в) с квадратурными АЦП на нулевой или очень низкой промежуточной частоте.

Рис. 8.98

В первых двух структурах пассивные полосовые фильтры (обычно на ПАВ) вносят большое затухание, что снижает требования к линейности и динамическому диапазону последующих усилительных ступеней. Но такие фильтры плохо поддаются интегрализации и относительно дороги.

383