- •Раздел 1. Общие сведения о радиоприемных устройствах

- •1.1 Основные функции РПУ

- •1.2 Классификация РПУ

- •Раздел 2. Помехи радиоприему

- •2.1 Классификация радиопомех

- •2.2 способы описания внутренних шумов

- •2.3 Шумы сопротивлений

- •2.4 Шумы антенны

- •2.5 Шумы колебательного контура

- •2.6 Шумы усилительных компонентов

- •2.7 Эквивалентные шумовые схемы усилительных элементов

- •2.8 Коэффициент шума

- •2.9 Метод шумящего четырехполюсника

- •2.10 Оптимальное сопротивление источника сигнала

- •2.11 Коэффициент шума каскадного соединения четырехполюсников

- •2.12 Связь коэффициента шума и чувствительности

- •2.13 Коэффициент шума пассивного четырехполюсника

- •2.14 Расчет чувствительности РПУ

- •3.1 Классификация согласующих цепей

- •3.3 Структура идеальной согласующей цепи

- •3.4 Двухэлементная согласующая цепь

- •3.6 Анализ коэффициента передачи по мощности

- •3.7 Анализ коэффициента передачи по напряжению

- •3.8 Анализ полосы пропускания СЦ

- •3.9 Искажения сигналов

- •3.10 Общие сведения о ВЦ

- •3.11 Автотрансформаторная ВЦ

- •3.12 ВЦ с внешнеемкостной связью с антенной

- •3.13 Входная цепь с трансформаторной связью

- •3.14 ВЦ с комбинированной связью с антенной

- •3.15 ВЦ с внутриемкостной связью с антенной

- •3.16 Многозвенные согласующие цепи

- •3.17 Входная цепь с магнитной антенной

- •3.18 Согласующие цепи СВЧ

- •3.19 Согласование по мощности в цепях с распределенными параметрами

- •3.20 Входная цепь на микрополосковых линиях

- •3.21 Специальные входные устройства СВЧ

- •4.4 Анализ УРС с сосредоточенными параметрами

- •4.5 Коэффициент устойчивого усиления

- •4.6 Коэффициент передачи по мощности

- •4.7 Коэффициент шума УРС

- •4.8 УРС на полевых и биполярных транзисторах

- •4.9 Каскодная схема УРС

- •4.10 Многокаскадные УРС

- •4.11 Бесконтурные УРС

- •4.12 Узкополосные УРС с сосредоточенной избирательностью

- •4.13 Особенности УРС диапазона СВЧ

- •4.15 Усилители на ЛБВ

- •Раздел 5. Каскады с переменными параметрами

- •5.3 Транзисторные ПЧ

- •5.4 Диодные ПЧ

- •5.6 Расчет избирательности по зеркальному каналу

- •Раздел 6. Детекторы приемных каналов

- •6.1 Историческая справка

- •6.2 Общие сведения о детекторах

- •6.3. Амплитудные детекторы

- •6.5. Частотные детекторы

- •7.2. Настройка частоты

- •7.3 Системы автоматической подстройки частоты

- •7.4. Регулировка усиления

- •7.5 Примеры систем на основе АРУ

- •7.6. Регулировка чувствительности

- •8.2 Радиоприемные устройства с активными антеннами

- •8.3 Особенности РПрУ с активной фильтрацией

- •8.4 Приемники сигналов стереовещания

- •8.5 Прием ЧМ сигналов

- •8.6 Прием импульсных сигналов

- •8.7 Приём телеграфных сигналов

- •8.8 Прием сигналов в оптическом диапазоне

- •8.9 Телевизионные приёмники

- •8.10 Радиорелейные и спутниковые линии связи

- •Лекция №1. Основные определения и классификация радиоприёмных устройств

- •Лекция №2. Структуры и особенности построения радиоприёмных трактов

- •Лекция №3. Основные характеристики и параметры радиоприёмных устройств

- •Лекция №7. Согласование в цепях с сосредоточенными параметрами

- •Лекция №8. Входные цепи с сосредоточенными параметрами

- •Лекция №9. Согласование в цепях с распределенными параметрами

- •Лекция №10. Устройства согласования СВЧ специального назначения

- •Лекция №13. Типовые схемы УРС

- •Лекция №14. УРС СВЧ диапазона

- •Лекция №15. Окружности равного усиления

- •Лекция №17. Реактивные преобразователи частоты

- •Лекция №18. Резистивные преобразователи частоты

- •Лекция №19. Типовые схемы преобразователей частоты

- •Лекция №20. Общие сведения о детекторах. Внутренние и внешние параметры АМ детекторов

- •Лекция №21. Режим слабого сигнала

- •Лекция №22. Режим сильного сигнала

- •Лекция №23. Синхронные АМ детекторы

- •Лекция №24. Фазовые детекторы

- •Лекция №25. Частотные детекторы

- •Лекция №26. Регулировка частоты настройки

- •Лекция №27. Системы автоматической подстройки частоты

- •Лекция №28. Регулировка усиления. Основные способы и структуры

- •Лекция №32. РПРУ с активной фильтрацией

- •Лекция №34. Приемники ЧМ сигналов

- •Лекция №36. Приемники дискретных сигналов

- •Лекция №37. Приемники радиорелейных и спутниковых линий связи

- •Лекция №38. Цифровые приемники. Формирование цифровых сигналов

- •Лекция №40. Сжатие информации. Современные системы цифрового вещания

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

сигнала. Далее сигнал поступает на один из входов матрицы. На второй вход матрицы поступает суммарный сигнал после усиления и фильтрации.

Сигнал опознавания представляет собой АМ колебание, модулированное тоном 982,5 Гц. Из этого колебания после детектирования и фильтрации специальным пьезофильтром формируется сигнал для переключения матрицы и идентификации режима работы.

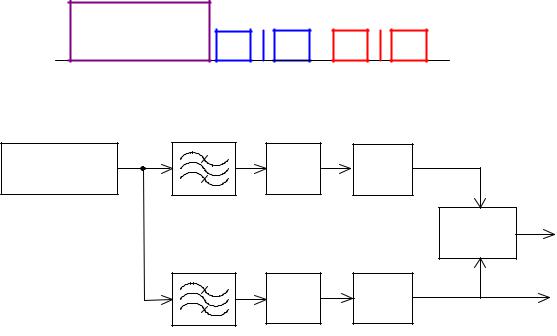

В ряде стран используется система с двумя несущими звукового сопровождения. Спектр сигнал представлен на рис. 8.47. С помощью первой поднесущей 5,5 МГц передается суммарный сигнал, вторая поднесущая 5,74 МГц несет информацию о правом канале. Несущие разнесены по частоте на расстояние 15,5fстр. Полоса частот каждого канала – 15 кГц. Переходное затухание не менее 55 дБ. После выделения промежуточных частот сигналов звукового сопровождения осуществляется их частотное детектирование и усиление (рис. 8.48). Матрица осуществляет необходимое преобразование и выделение сигнала левого канала.

Рис. 8.47

Рис. 8.48

Предусмотрено три режима работы: моно, стерео и двухязычное звуковое сопровождение. Для этого передается пилот-сигнал с частотой 3,5fстр, который модулируется по амплитуде. Глубина модуляции равна 50%. Для режима стерео частота модуляции равна 117,5 Гц; для двухязычного вещания – 274,1 Гц. Для режима моно модуляция отсутствует. Пилот-сигнал модулирует вторую поднесущую по частоте с девиацией 2,5 кГц.

ЛЕКЦИЯ №34. ПРИЕМНИКИ ЧМ СИГНАЛОВ

8.5 Прием ЧМ сигналов

1. При узкополосной ЧМ (mЧМ<<1) спектр сигнала, как известно, выглядит также как у АМ сигнала. Поэтому результаты исследования

342

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

прохождения АМ сигнала через преселектор можно распространить и на случай прохождения частотно-модулированного сигнала. То есть, происходит изменение глубины модуляции на выходе (mЧМвых) и запаздывание частотного отклонения из-за влияния неидеальности АЧХ и ФЧХ.

2. При большом индексе модуляции прохождение широкополосного ЧМ сигнала через селективную цепь связано с появлением линейных искажений сигнала, которые после детектирования проявляются в виде нелинейных искажения первичного сигнала.

Для определения выходного сигнала необходимо каждую составляющую изменить в соответствии с АЧХ и ФЧХ, затем найти сумму составляющих спектра в виде

Uвых =Um вых(t)sin[ωot + mЧМ.вых (t)] ,

где Um вых (t), mЧМ.вых (t)- несинусоидальные периодические функции.

Если |

частота входного сигнала изменяется в соответствии с |

соотношением |

|

ω=ωo + mЧМΩcos(Ωt) ,

то на выходе получим:

ωвых =ωo + d[mЧМ.вых (t)] . dt

В результате допустимый коэффициент гармоник kг доп на выходе будет

определяться параметрами нелинейности фазовой характеристики цепи. Требуемая полоса n-каскадного усилителя

F= 3 2nΔω2m Ω n 2 − 1 . kг.доп

Внутренние проводимости усилительных элементов зависят от уровня сигнала, поступающего на вход. Из-за этого при изменении уровней сигналов происходит изменение формы ФЧХ каскадов. Это явление называется амплитудно-фазовой конверсией и вызывает дополнительные искажения ЧМ сигнала.

8.5.1 Действие гармонических и флуктуационных помех при приеме

ЧМС

Представим сигнал на входе частотного детектора в виде суммы высокочастотного напряжения немодулированного сигнала с амплитудой Umc

и частотой |

ωс |

и напряжения синусоидальной помехи с амплитудой Umп и |

|||||||||

частотой ωп . Помеха |

создаст |

биения |

с |

немодулированным сигналом, в |

|||||||

результате |

которых |

амплитуда |

и |

частота |

суммарного |

колебания |

будут |

||||

изменяться |

с |

разностной |

|

частотой Ω = ωп − ωс . Суммарное колебание |

|||||||

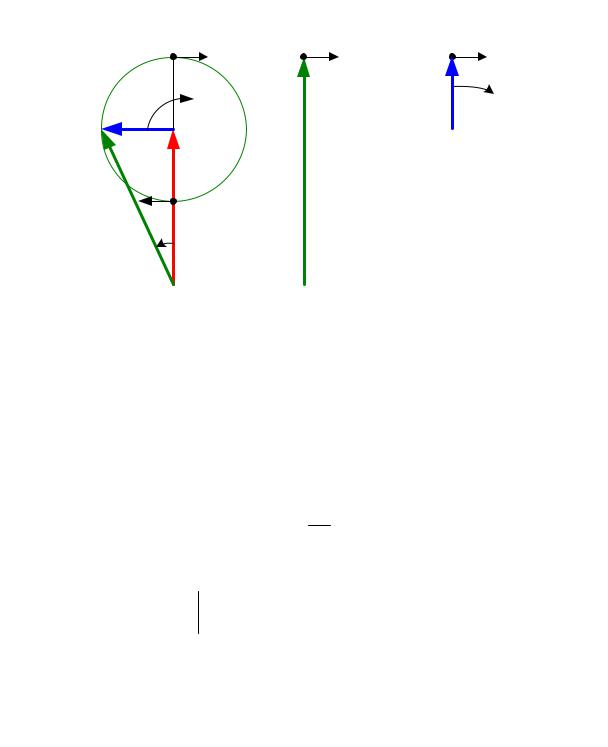

приобретает переменное фазовое отклонение ψmп (рис. 8.49,а). |

|

||||||||||

|

Определим скорость перемещения конца вектора суммарного колебания |

||||||||||

VА |

в |

точке |

А |

(рис. |

8.49,б), |

полагая, |

что |

вектор |

|||

343

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

UА = UmΣ = (Umc + Umп )sin ψ(t) вращается вокруг точки О и приращение угловой частоты вращения этого вектора равно (dψ dt )A .

dt )A .

Скорость перемещения конца вектора UА в точке А:

V = |

dUA |

= (U |

mc |

+ U |

mп |

) |

dψ |

cos ψ(t) . |

(8.107) |

|

|

||||||||

A |

dt |

|

|

dt |

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||

Ω

Ω ψ(t)

Ω ψ(t)

UmΣ

ψmп

Рис. 8.49

С другой стороны, точка А принадлежит вектору Umп, вращающемуся

вокруг точки О1 (рис. 8.49,в) с равномерной скоростью 1 |

Uп = Umп sin Ωt , |

||||

поэтому: |

|

|

|

|

|

V = |

dUп |

= U |

mп |

Ω cos Ωt . |

(8.108) |

|

|||||

А |

|

|

|

||

dt

Приравнивая правые части соотношений (8.107) и (8.108) и считая в момент времени t=0 ψ(t) ≈ 0 , находим:

dψ

(Umc + Umп) dt = UmпΩ ,

откуда приращение угловой частоты суммарного колебания в точке А, обусловленное действием помехи

dψ |

|

=| ΔωпА |= |

ΩUmп |

. |

(8.109) |

dt |

|

Umc + Umп |

|||

|

|

|

|

Скорость перемещения конца вектора UВ = UmΣ = (Umc − Umп )sin[−ψ(t)] в точке В:

V |

= |

dUВ |

= −(U |

|

− U |

mп |

) |

dψ |

cosψ(t) . |

(8.110) |

|

|

|

||||||||

В |

|

dt |

mc |

|

|

dt |

|

|||

С другой стороны, точка В принадлежит вектору Umп, поэтому:

344

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

V = |

dUп |

= U |

mп |

Ω cosΩt . |

(8.111) |

|

|||||

B |

dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Приравнивая правые части соотношений (8.110) и (8.111) и считая начальной точкой отсчета момент времени t=0 , при котором ψ(t) ≈ 0 , находим:

dψ

−(Umc − Umп) dt = UmпΩ ,

откуда приращение угловой частоты суммарного колебания в точке В, обус- ловленное действием помехи

dψ |

|

=| ΔωпА |= |

ΩUmп |

. |

(8.112) |

dt |

|

Umc − Umп |

|||

|

|

|

|

Из соотношений (8.112) и (8.115) следует, что помеха создает различные абсолютные значения приращения частоты суммарного колебания в точках А и В, причем | ΔωПB |>| ΔωПA |.

Найдем размах выходного напряжения детектора UpП при действии

суммы напряжений немодулированных сигнала и помехи. Пусть крутизна детекторной характеристики равна S, тогда:

upП = S(| ΔωпA | + | ΔωпB |) . |

(8.113) |

Подставляя в (8.113) соотношения (8.119) и (8.112), получаем

Upп = S( |

UmпΩ |

|

+ |

|

UmпΩ |

|

|

) = SUmпΩ |

Umc |

− Umп + Umc + Umп |

= |

|||||||

Umc + Umп |

Umc − Umп |

|

|

|

|

|

U2mc − U2mп |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(8.114) |

||||||||

|

|

2SUmпUmcΩ |

|

|

|

|

2SΩ |

|

|

|

|

Umп |

|

|||||

= |

= |

|

|

|

|

|

|

. |

|

|||||||||

Umc2 |

− U2mп |

(1 − Um2 п Umc2 |

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

) Umc |

|

|

|||||||||||||

При Umc >> UmП |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

Upп |

≈ |

2SΩ |

Umп |

. |

|

|

|

|

|

(8.115) |

|||

|

|

|

|

|

Umc |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

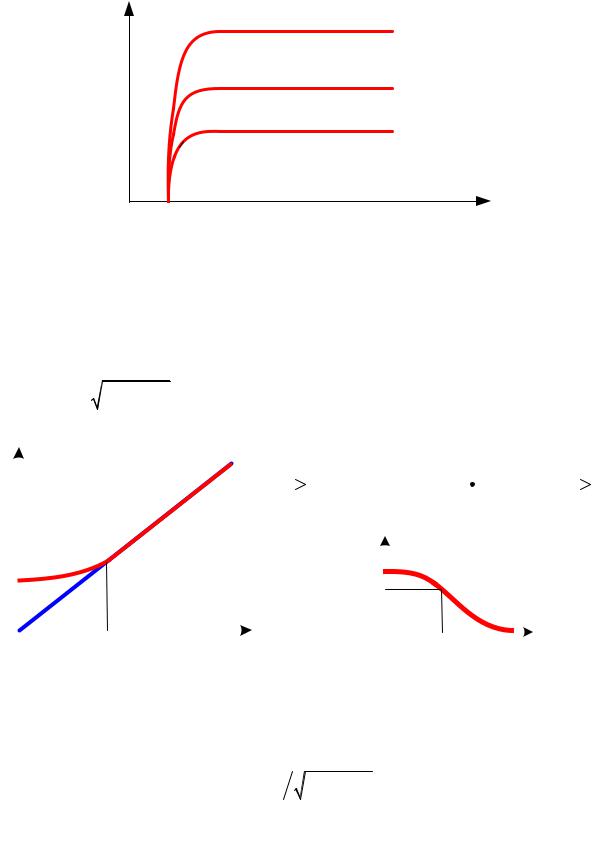

На рис. 8.50 изображена зависимость амплитуды напряжения помехи на выходе ЧД от частоты помехи ωп при постоянном отношении сигнал-помеха на входе детектора. С увеличением расстройки 1 линейно возрастает напряжение помехи на выходе ЧД и, кроме того, растет частота этого напряжения.

|

Ωmax |

|

Ω |

−Ωmax |

Ωmax |

|

Рис. 8.50 |

345

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

Частота Ωmax соответствует границе полосы пропускания низкочастотного

тракта РПрУ (УНЧ). Если частота 1 превысит максимальную частоту 1max, то напряжение на выходе приемника окажется равным нулю.

Если к детектору подвести полезный сигнал с частотным отклонением ±Δωm , то размах выходного напряжения детектора для полезного сигнала:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Upc = S2Δωm . |

|

|

|

|

|

|

|

(8.116) |

|||||||

Учитывая формулы (8.114) и (8.116), отношение сигнал-помеха на выходе |

||||||||||||||||||||||||

ЧД: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С |

|

Upc |

|

2SΔω |

|

U |

mc |

|

|

U2 |

|

|

|

ω |

|

U |

mc |

|

|

U2 |

|||

|

|

= |

|

= |

|

m |

|

|

(1 − |

|

mп |

) = |

|

m |

|

|

|

(1 |

− |

mп |

) . (8.117) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

Upп |

|

|

|

|

UmП |

|

Umc2 |

|

|

|

|

|

|

Umп |

|

Umc2 |

|||||||

|

П вых |

|

|

|

2SΩ |

|

|

|

|

|

Ω |

|

|

|||||||||||

Если Ω = Ωmax , то |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

С |

|

= mЧМ |

Umc |

(1 − |

Um2 п |

). |

|

|

|

(8.118) |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Umc2 |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

П вых |

|

|

Umп |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

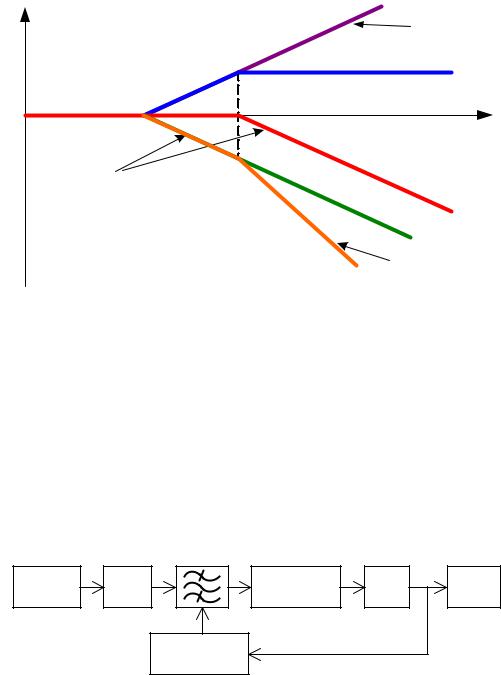

При отношении сигнал-помеха, равном единице, вследствие практически мгновенного изменения фазы суммарного колебания в точке В (рис. 8.49) на угол π частотное отклонение суммарного колебания, обусловленное помехой, равно бесконечности. В результате резко ухудшается отношение сигнал-помеха на выходе частотного детектора. На рис. 8.51 изображена зависимость отношения сигнал-помеха на выходе детектора от уровня входного сигнала.

c |

п вых |

Рис. 8.51 |

Если имеется сигнал выше порогового, то отношение сигнал-помеха на выходе детектора увеличивается линейно с увеличением амплитуды сигнала на входе.

Применение частотной модуляции обеспечивает большее отношение сигнал-помеха, чем при AM, зависящее от индекса модуляции. Отношение

346

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

сигнал-помеха на выходе детектора увеличивается с увеличением индекса модуляции mЧМ только при достаточно большом уровне сигнала на входе. При

любом значении индекса модуляции существует порог в виде сигнала Uc min , выше которого улучшается отношение сигнал-помеха. Уровень порога растет с

увеличением индекса |

модуляции |

Uc min 3 > Uc min 2 > Uc min1, если |

mЧМ3 >mЧМ2 >mЧМ1 . Это |

связано с тем, |

что при увеличении частотного от- |

клонения Δωm необходимо расширять полосу пропускания высокочастотного

тракта до детектора. Вследствие этого увеличивается напряжение флуктуационной помехи на входе детектора, и ожидаемый выигрыш в отношении сигнал-помеха реализуется при большем уровне сигнала.

Сравним отношение сигнал-помеха на выходе с отношением сигналпомеха на входе детектора

С |

= |

Umc |

||

|

|

|

||

UmП |

||||

|

П вх |

|

||

и определим выигрыш, который обеспечивает детектор ЧМС:

|

С |

|

С |

|

Um2 п |

|

|

|

B = |

|

/ |

|

= mЧМ (1 − |

|

) . |

(8.119) |

|

Umc2 |

||||||||

|

П вых |

|

П вх |

|

|

|

Из выражения (8.122) следует, что минимальный выигрыш для помехи, имеющей расстройку, равную максимальной частоте 1max полосы пропускания УНЧ, определяется индексом модуляции, а также отношением сигнал-помеха, существующим на входе детектора.

При больших отношениях сигнал-помеха ( Umc Umп >> 1): |

|

B ≈ Δωm Ω = Δωm (ωп − ωс) . |

(8.120) |

Уменьшение расстройки помехи по отношению к сигналу увеличивает выигрыш. Причина указанной зависимости в том, что частотное отклонение, создаваемое помехой, определяется частотой биений. При уменьшении частоты биений уменьшается частотное отклонение суммарного колебания, обусловленное действием помехи, и, следовательно, уменьшается напряжение на выходе частотного детектора. Из соотношения (8.120) следует целесообразность увеличения частотного отклонения Δωm для получения

большего выигрыша в отношении сигнал-помеха. Наименьший выигрыш соответствует границе полосы пропускания УНЧ Bmin ≈ mЧМ .

При малых отношениях сигнал-помеха на входе ЧД выигрыш резко уменьшается. Если отношение Umc  Umп = 1, то выигрыш равен нулю. Таким

Umп = 1, то выигрыш равен нулю. Таким

образом, детектор ЧМС обладает резко выраженными пороговыми свойствами. На рис. 8.52 показана зависимость В от Umc  Umп . Из графика следует, что

Umп . Из графика следует, что

детектор имеет резко выраженный «порог».

8.5.2 Предыскажения и их коррекция в приемнике

Анализ |

влияния |

радиопомех при приеме |

частотно-модулированных |

|

сигналов показывает, |

что отношение сигнал-помеха на |

выходе приемника |

||

улучшается |

при увеличении частотного отклонения |

Δωm сигнала и |

||

347

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

уменьшении максимальной частоты полосы пропускания Ωmax низкочастотного тракта.

СП вх

Рис. 8.52

Чтобы уменьшить эффективную полосу пропускания низкочастотного тракта без искажения приема сообщений, в радиопередатчике можно ввести предыскажение спектра модулирующих колебаний. Между микрофоном и частотным модулятором передатчика включают устройство, обеспечивающее рост частотного отклонения с увеличением частоты модуляции (рис. 8.53):

Δωm = Δω0 1 + (Ωτ)2 , где Δω0 - частотное отклонение на низких частотах модуляции.

|

Δωm |

|

|

|

|

|

U1 |

|

|

|

U2 |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

ЧД |

|

УНЧ |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

0,707 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

1/ τ |

Ω |

|

|

1/ τ |

Ω |

|

|||||||||||

|

Рис. 8.53 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 8.54 |

|

|

|

|||||||

В приемнике для коррекции предыскажений между детектором ЧМС и УМЧ (рис. 8.54) необходимо включить электрическую цепь с характеристикой коэффициента передачи, изменяющейся по обратному закону, чтобы скомпенсировать введенные искажения:

K(Ω) = K0 1 + (Ωτ)2 . |

(8.121) |

Такой цепью может служить простое интегрирующее RC-звено с постоянной времени τ.

348

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства |

Включение интегрирующей RC-цепи уменьшает эффективную полосу |

пропускания тракта приемника, следующего за детектором (рис. 8.55), поэтому |

уменьшается Ωmax , определяющая выигрыш, согласно соотношению (8.120). |

Рис. 8.55 |

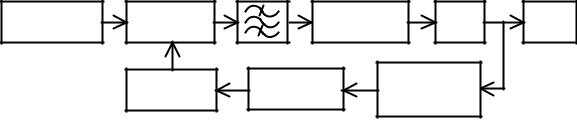

8.5.3 Методы снижения «порога» приемников ЧМС |

Желательно сохранить преимущества, даваемые ЧМ с большим индексом модуляции, и уменьшить пороговый уровень Uc.min до значения соответствующего узкополосной ЧМ. Снижение порога достигается за счет уменьшения уровня помехи в высокочастотном тракте РПрУ до детектора. Уменьшение же уровня помехи возможно за счет сужения полосы пропускания высокочастотного тракта. Для этой используется так называемый следящий фильтр, настройка которого следит за мгновенным значением частоты входного ЧМ колебания. Структурная схема приемника ЧМ сигналов со следящим фильтром, настроенного на промежуточную частоту, изображена на рис. 8.56.

Рис. 8.56

В тракт промежуточной частоты супергетеродинного приемника ЧМ сигналов вводится узкополосный фильтр. Частота настройки этого фильтра управляется напряжением, полученным на выходе частотного детектора (ЧД). В радиовещательной системе ЧМ вещания принята τ = 50 мкс.

349

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

При такой постоянной времени τ полоса пропускания тракта модулирующих частот приемника на уровне 3 дБ будет равна 3,2 кГц.

При изменении частоты входного сигнала преобразователя на Δω изменится также преобразованная частота; в результате на выходе ЧД появится управляющее напряжение. Это напряжение изменит частоту настройки фильтра промежуточной частоты так, чтобы его настройка совпала с преобразованной частотой входного сигнала. В результате полосу пропускания следящего фильтра можно сделать много меньше частотного отклонения.

При этом напряжение гладкой радиопомехи, подводимое к частотному детектору будет меньше, что приведет к соответствующему снижению порогового напряжения Uc min .

Изменение частоты настройки узкополосного следящего фильтра связано с определенными техническими трудностями. Практически проще реализовать следящий прием, изменяя частоту гетеродина в преобразователе частоты так, чтобы преобразованная частота при широкополосной модуляции сигнала оставалась в полосе пропускания узкополосного фильтра с фиксированной настройкой, включенного на выходе ПЧ (рис. 8.57).

Рис. 8.57

В этой системе осуществляется отрицательная обратная связь по частоте. Структурная схема такого приемника соответствует структуре приемника с петлей ЧАПЧ. Частотное отклонение сигнала в тракте промежуточной частоты уменьшается подобно тому, как это происходит в системе АПЧ. Остаточное частотное отклонение преобразованного сигнала:

fост = f (1+ SpSyKc ) ,

(1+ SpSyKc ) ,

где Sp, Sy - крутизна характеристики соответственно различителя и управителя; Кс - коэффициент передачи усилителя сигнала слежения.

Уменьшение частотного отклонения приводит к такому же уменьшению индекса модуляции. Таким образом, фильтр оказывается под действием сигнала с малым индексом модуляции:

mЧМост = |

mЧМ |

. |

|

1+ SpSyKc |

|||

|

|

При SpSyKc >> 1 получаем mЧМост << 1. В этом случае, как показано ранее, ширина спектра частотно-модулированного сигнала равна удвоенной частоте модуляции. Таким образом, минимальная ширина полосы тракта УПЧ составляет 2Fmax. Это уменьшение полосы пропускания тракта определяет соответствующее снижение порогового уровня приемника.

350