- •Раздел 1. Общие сведения о радиоприемных устройствах

- •1.1 Основные функции РПУ

- •1.2 Классификация РПУ

- •Раздел 2. Помехи радиоприему

- •2.1 Классификация радиопомех

- •2.2 способы описания внутренних шумов

- •2.3 Шумы сопротивлений

- •2.4 Шумы антенны

- •2.5 Шумы колебательного контура

- •2.6 Шумы усилительных компонентов

- •2.7 Эквивалентные шумовые схемы усилительных элементов

- •2.8 Коэффициент шума

- •2.9 Метод шумящего четырехполюсника

- •2.10 Оптимальное сопротивление источника сигнала

- •2.11 Коэффициент шума каскадного соединения четырехполюсников

- •2.12 Связь коэффициента шума и чувствительности

- •2.13 Коэффициент шума пассивного четырехполюсника

- •2.14 Расчет чувствительности РПУ

- •3.1 Классификация согласующих цепей

- •3.3 Структура идеальной согласующей цепи

- •3.4 Двухэлементная согласующая цепь

- •3.6 Анализ коэффициента передачи по мощности

- •3.7 Анализ коэффициента передачи по напряжению

- •3.8 Анализ полосы пропускания СЦ

- •3.9 Искажения сигналов

- •3.10 Общие сведения о ВЦ

- •3.11 Автотрансформаторная ВЦ

- •3.12 ВЦ с внешнеемкостной связью с антенной

- •3.13 Входная цепь с трансформаторной связью

- •3.14 ВЦ с комбинированной связью с антенной

- •3.15 ВЦ с внутриемкостной связью с антенной

- •3.16 Многозвенные согласующие цепи

- •3.17 Входная цепь с магнитной антенной

- •3.18 Согласующие цепи СВЧ

- •3.19 Согласование по мощности в цепях с распределенными параметрами

- •3.20 Входная цепь на микрополосковых линиях

- •3.21 Специальные входные устройства СВЧ

- •4.4 Анализ УРС с сосредоточенными параметрами

- •4.5 Коэффициент устойчивого усиления

- •4.6 Коэффициент передачи по мощности

- •4.7 Коэффициент шума УРС

- •4.8 УРС на полевых и биполярных транзисторах

- •4.9 Каскодная схема УРС

- •4.10 Многокаскадные УРС

- •4.11 Бесконтурные УРС

- •4.12 Узкополосные УРС с сосредоточенной избирательностью

- •4.13 Особенности УРС диапазона СВЧ

- •4.15 Усилители на ЛБВ

- •Раздел 5. Каскады с переменными параметрами

- •5.3 Транзисторные ПЧ

- •5.4 Диодные ПЧ

- •5.6 Расчет избирательности по зеркальному каналу

- •Раздел 6. Детекторы приемных каналов

- •6.1 Историческая справка

- •6.2 Общие сведения о детекторах

- •6.3. Амплитудные детекторы

- •6.5. Частотные детекторы

- •7.2. Настройка частоты

- •7.3 Системы автоматической подстройки частоты

- •7.4. Регулировка усиления

- •7.5 Примеры систем на основе АРУ

- •7.6. Регулировка чувствительности

- •8.2 Радиоприемные устройства с активными антеннами

- •8.3 Особенности РПрУ с активной фильтрацией

- •8.4 Приемники сигналов стереовещания

- •8.5 Прием ЧМ сигналов

- •8.6 Прием импульсных сигналов

- •8.7 Приём телеграфных сигналов

- •8.8 Прием сигналов в оптическом диапазоне

- •8.9 Телевизионные приёмники

- •8.10 Радиорелейные и спутниковые линии связи

- •Лекция №1. Основные определения и классификация радиоприёмных устройств

- •Лекция №2. Структуры и особенности построения радиоприёмных трактов

- •Лекция №3. Основные характеристики и параметры радиоприёмных устройств

- •Лекция №7. Согласование в цепях с сосредоточенными параметрами

- •Лекция №8. Входные цепи с сосредоточенными параметрами

- •Лекция №9. Согласование в цепях с распределенными параметрами

- •Лекция №10. Устройства согласования СВЧ специального назначения

- •Лекция №13. Типовые схемы УРС

- •Лекция №14. УРС СВЧ диапазона

- •Лекция №15. Окружности равного усиления

- •Лекция №17. Реактивные преобразователи частоты

- •Лекция №18. Резистивные преобразователи частоты

- •Лекция №19. Типовые схемы преобразователей частоты

- •Лекция №20. Общие сведения о детекторах. Внутренние и внешние параметры АМ детекторов

- •Лекция №21. Режим слабого сигнала

- •Лекция №22. Режим сильного сигнала

- •Лекция №23. Синхронные АМ детекторы

- •Лекция №24. Фазовые детекторы

- •Лекция №25. Частотные детекторы

- •Лекция №26. Регулировка частоты настройки

- •Лекция №27. Системы автоматической подстройки частоты

- •Лекция №28. Регулировка усиления. Основные способы и структуры

- •Лекция №32. РПРУ с активной фильтрацией

- •Лекция №34. Приемники ЧМ сигналов

- •Лекция №36. Приемники дискретных сигналов

- •Лекция №37. Приемники радиорелейных и спутниковых линий связи

- •Лекция №38. Цифровые приемники. Формирование цифровых сигналов

- •Лекция №40. Сжатие информации. Современные системы цифрового вещания

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

Uвыхс(t) = Uпчсe− jωпчt Umгejωпчt = UпчсUmгe0 = UпчсUmг ,

Uвыхзк(t) = Uпчзкejωпчt Umгejωпчt = UпчзкUmгej2ωпчt .

А это означает, что основной и зеркальный каналы на выходе комплексного перемножителя преобразуются в различные частотные диапазоны и могут быть разделены обычными частотными фильтрами.

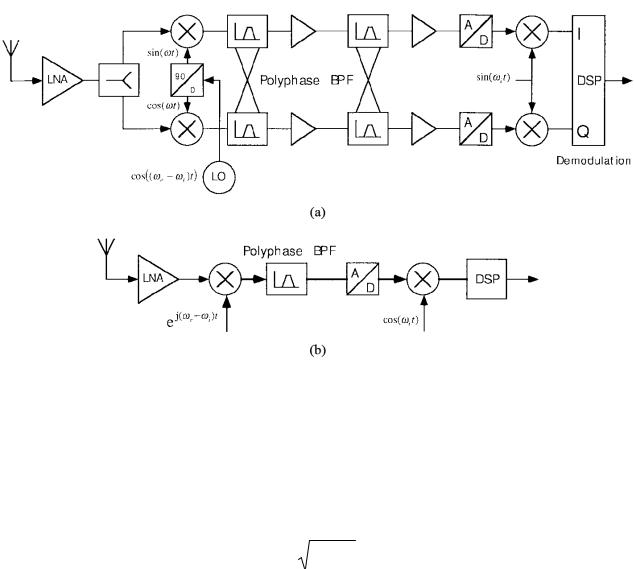

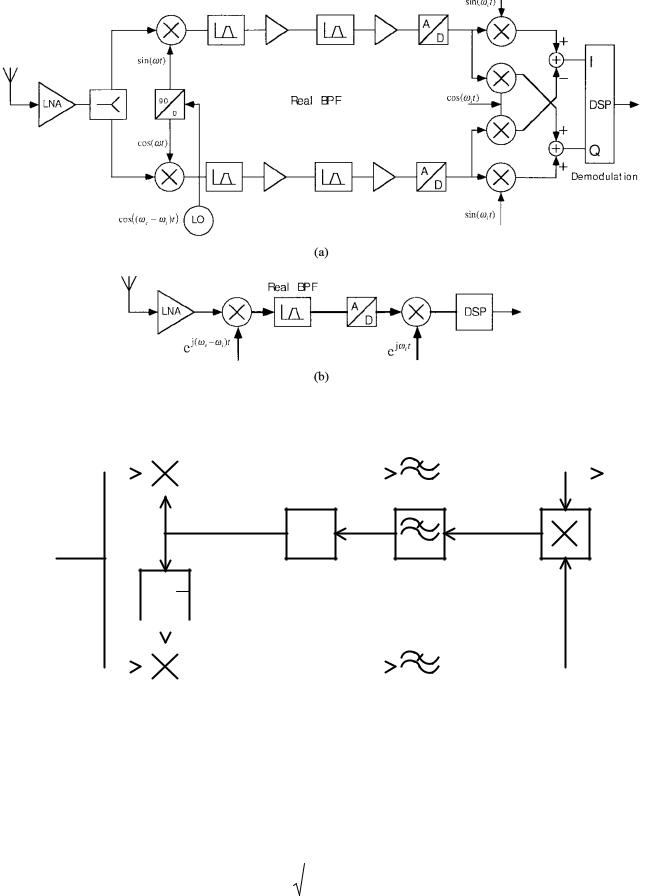

Структура супергетеродина с полифазной фильтрацией представлена на рисунке 5.44. На рисунке 5.45 представлена схема супергетеродина с комплексным перемножителем и подавлением зеркального канала на нулевой частоте. Формирование опорного сигнала второго гетеродина можно осуществить с помощью обычной петли ФАПЧ или петли Костаса (рисунок 5.46).

Таким образом, благодаря реализации комплексной или квадратурной обработки сигналов в радиоприемном тракте подавление зеркальных каналов в супергетеродине возможно не только в преселекторе, как это происходит в классических структурах при упрощенной модели сигналов.

Рис. 5.44 - Супергетеродин с низкой ПЧ и комплексным ПФ

5.6 Расчет избирательности по зеркальному каналу

Фильтровое подавление зеркальных каналов должно обеспечиваться в преселекторе РПрУ путем соответствующего выбора формы АЧХ.

Для многокаскадного УРЧ коэффициент передачи равен

|

Ko |

|

n |

|

|

|

|

|

|

||

Kn = |

|

|

. |

(5.86) |

|

1+ ξ |

2 |

||||

|

|

|

|||

|

|

205

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

Рис. 5.45 - Супергетеродин с комплексным перемножителем

|

|

[cos(2ωct + θ) − cosθ] |

|

cosθ |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

sin(ωct + θ) |

sin(2θ) |

|

sin(ωct)

ϕ= π

2

|

|

|

|

|

|

|

|

cos(ωct + θ) |

|

sin θ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[sin(2ωct + θ) − sin θ] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 5.46 |

|

|

Коэффициент односигнальной избирательности по зеркальному каналу

Sзк = |

Kn (fс ) |

|

|

(5.87) |

|

|

||

|

Kn (fзк ) |

|

с учетом (5.86) |

|

|

|

|

n |

|

|

2 |

|

|||

Sзк = |

1+ ξзк |

, |

(5.88) |

|

|

|

|

|

|

где ξзк - обобщенная расстройка, соответствующая частоте зеркального канала:

206

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

2 |

fзк |

|

2 2fпч |

|

4fпч |

|

|

|

ξзк = Q к |

|

|

= Q к |

|

= Q к |

|

. |

(5.89) |

|

fс |

fс |

fс |

|||||

|

|

|

|

|

|

|||

При достаточно больших расстройках

|

≈ (ξ |

|

) |

n |

|

|

4fпч |

n |

|

S |

|

|

≤ Q |

|

. |

(5.90) |

|||

|

|

|

|

||||||

зк |

|

зк |

|

|

|

к fс |

|

||

Для улучшения избирательности по зеркальному каналу следует:

1)увеличивать эквивалентную добротность колебательной системы,

2)увеличивать значение промежуточной частоты,

3)увеличивать порядок селективной цепи (число каскадов).

Из (5.90) следует, что значение промежуточной частоты должно удовлетворять условию

fпч ≥ |

|

fсSзк1/ n |

|

|||||

|

|

|

|

. |

(5.91) |

|||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

4Q к |

|

||

Учтем, что fпч = F Qк , где |

|

|

F в идеальном случае – ширина полосы |

|||||

спектра сигнала. Тогда из (5.91) получаем, что |

|

|||||||

|

fс |

≤ |

4Q к2 |

|

||||

|

|

|

|

. |

(5.92) |

|||

|

F |

|

||||||

|

|

|

S 1/ n |

|

||||

|

|

|

|

|

зк |

|

||

Выражение (5.92) позволяет оценить, соответствуют ли характеристики сигнала (левая часть (5.92)) имеющимся характеристикам элементов РПрУ и требуемой избирательности. Если условие (5.92) выполняется, то заданная избирательность обеспечивается структурой РПрУ с одним ПЧ. Если условие (5.92) не выполняется, то заданная избирательность может быть обеспечена только структурой РПрУ с несколькими ПЧ.

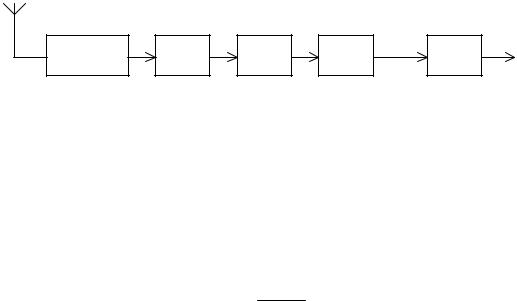

Структура РПрУ с несколькими ПЧ представлена на рис. 5.47.

Рис. 5.47

Если условие (5.80) при заданной частоте сигнала не выполняется, то можно преобразовать (понизить) частоту сигнала таким образом, чтобы на новой промежуточной частоте это условие выполнялось:

fпч(k−1) |

≤ |

4Q к2 |

|

|

|

. |

|

|

|

||

F |

|

Sзк1/ n |

|

Учитывая, что

F = fпч(k) ,

Q к

получим

207

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

|

fпч(k−1) |

≤ |

|

4Q к |

|

. |

|

(5.93) |

||

|

fпч(k) |

|

S 1/ n |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

зк |

|

|

|

|

|

Так как для первого ПЧ (5.93) имеет вид |

|

|

|

|

||||||

|

fс |

≤ |

|

4Q к |

|

, |

|

(5.94) |

||

|

fпч(k−1) |

|

S 1/ n |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

зк |

|

|

|

|

|

то новая промежуточная частота из (5.94) равна |

|

|

|

|

||||||

fпч(k−1) ≥ |

fсSзк1/ n |

|

||||||||

|

|

|

|

|

. |

(5.95) |

||||

|

4Q к |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Промежуточные частоты последующих ПЧ определяются, исходя из |

||||||||||

промежуточных частот предыдущих: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

fпч(k) ≥ |

fпч(k−1)Sзк1/ n |

|

. |

(5.96) |

||||||

|

4Q к |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

Соотношение (5.93) показывает, что скачок промежуточных частот не должен превышать определенного значения. Только в этом случае зеркальные каналы приема всех ПЧ будут ослаблены в предыдущих УПЧ, так как они являются преселекторами для последующих ПЧ.

В любом преобразователе должно выполняться соотношение

|

|

|

|

fпч(i−1) |

|

≤ |

4Q к(i−1) |

|

. |

|

|

|

|

(5.97) |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

fпч(i) |

S |

|

|

|

1/ ni |

−1 |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

зк |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Найдем необходимое число ПЧ, считая одинаковыми добротности |

|||||||||||||||||||||||||||||

контуров Q к(i) и их число ni в каждом УПЧ. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

Запишем следующее соотношение: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

fс |

|

|

= |

|

fc |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

fпч(k) |

|

|

|

Q |

к |

F |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

или |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

fс |

= fс |

|

fпч(1) |

|

|

|

fпч(k−1) |

= |

|

|

k |

= fc |

||||||||||||||||

|

|

|

fпч(k−1) |

|

|||||||||||||||||||||||||

|

fпч(k) |

|

fпч(1) |

|

fпч(2) |

|

|

|

|

|

|

fпч(k) |

|

|

|

|

fпч(k) |

|

|

Q к F |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

С учетом (5.94) получим |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

4Q к |

|

k |

|

|

fc |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

, |

|

|

(5.98) |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

1/ n |

Q к |

|

|

F |

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

Sзк |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

откуда число ПЧ равно:

208

Курочкин А.Е. Конспект лекций. Радиоприемные устройства

|

|

fc |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

|

lg |

|

|

|

|

|

||

k = |

Q к |

F |

. |

(5.99) |

||||

|

4Q |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

к |

|

|

|

||

|

lg |

|

1/ n |

|

|

|

||

|

Sзк |

|

|

|

|

|

||

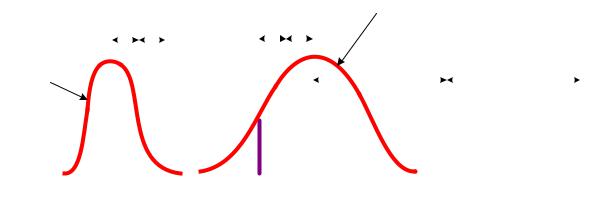

На рис. 5.48 представлена диаграмма, поясняющая формирование зеркальных каналов для РПрУ с двойным преобразованием частоты. Как видно из рисунка для РПрУ с двойным преобразованием частоты второй зеркальный канал равен fзк2 = fc − 2fпч2 .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

fзк/ |

2 |

|

fг/2 |

||||||||||||||

Рис. 5.48

209