- •1. АЭУ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- •1.1. Назначение, область применения, классификация аналоговых

- •1.2. Усилитель как основной элемент АЭУ

- •1.3. Классификация усилителей

- •1.4. Параметры усилителей

- •1.4.1. Выходные и входные данные

- •1.4.2. Коэффициенты усиления

- •1.4.3. Частотная и фазовая характеристики

- •1.4.4. Переходная характеристика

- •1.4.5. Линейные искажения

- •1.4.7. Помехи и собственные шумы в АЭУ

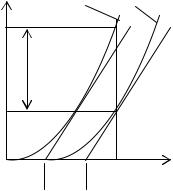

- •1.4.8. Амплитудная характеристика

- •1.4.9. Нелинейные искажения

- •1.4.10. Потребляемая мощность и коэффициент полезного действия

- •2. УСИЛИТЕЛЬ (АЭУ) КАК ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИК

- •2.1. Основные определения

- •2.1.1. Четырехполюсники, их параметры и эквивалентные схемы

- •2.1.2. Определение показателей усилителя через параметры

- •2.2. Использование обратной связи в АЭУ

- •2.2.1. Виды обратной связи

- •2.2.2. Использование параметров четырехполюсника для описания

- •2.2.3. Коэффициент петлевого усиления и глубина обратной связи

- •2.2.4. Влияние обратной связи на коэффициент сквозного усиления

- •2.2.6. Влияние обратной связи на стабильность усилителя

- •3. РАБОТА АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА В УСИЛИТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ

- •3.1. Схемы включения биполярных транзисторов

- •3.1.2. Включение биполярного транзистора по схеме с общей базой

- •3.2. Схемы включения полевых транзисторов

- •3.2.1. Общие сведения

- •3.2.2. Включение полевого транзистора по схеме с общим истоком

- •3.2.3. Включение полевого транзистора по схеме с общим затвором

- •3.2.4. Включение полевого транзистора по схеме с общим стоком

- •3.3. Режимы работы активных элементов

- •3.3.1. Общие положения

- •3.3.2. Режим А

- •3.3.3. Режим В

- •3.3.4. Режим С

- •3.3.5.Режим D

- •3.4. Цепи питания активных элементов

- •3.4.1. Общие положения

- •3.4.2. Подача смещения фиксированным током базы

- •3.4.3. Подача смещения фиксированным напряжением базы

- •3.4.4. Эмиттерная стабилизация

- •3.4.5. Коллекторная стабилизация

- •3.4.7. Цепи питания полевых транзисторов

- •4. КАСКАДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Транзисторный резисторный каскад

- •4.2.1. Частотная характеристика. Область средних частот

- •4.2.2. Частотная характеристика. Область нижних частот

- •4.2.3. Частотная характеристика. Область верхних частот

- •4.3. Резисторный каскад на полевом транзисторе

- •4.3.1. Принципиальная и общая эквивалентные схемы

- •4.3.2. Частотная характеристика. Область средних частот

- •4.3.3. Частотная характеристика. Область нижних частот

- •4.3.4. Частотная характеристика. Область верхних частот

- •4.4. Широкополосные каскады и коррекция частотных характеристик

- •4.4.1. Общие положения

- •4.4.2. Влияние цепи RЭ,CЭ (RИ,CИ) на работу резисторного каскада

- •4.4.3. Высокочастотная индуктивная коррекция

- •4.4.4. Низкочастотная коррекция

- •4.5. Трансформаторный каскад

- •4.5.1. Эквивалентная схема трансформатора

- •4.5.3. Поведение трансформаторного каскада в области низких частот

- •4.5.4. Поведение трансформаторного каскада в области высоких частот

- •4.6. Специальные схемы каскадов предварительного усиления

- •4.6.1. Каскодный усилитель

- •4.6.2. Усилитель с распределенным усилением

- •4.6.3. Повторители напряжения с улучшенными характеристиками

- •4.6.4. Дифференциальный каскад

- •4.6.5. Усилитель с динамической нагрузкой

- •5. КАСКАДЫ МОЩНОГО УСИЛЕНИЯ

- •5.1. Общие сведения

- •5.2. Однотактные усилители мощности

- •5.3. Двухтактные усилители мощности. Общие сведения

- •5.4. Двухтактная схема усилителя мощности

- •5.5. Бестрансформаторные усилители мощности

- •6. УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- •6.1. Основные свойства усилителей постоянного тока

- •6.2. Усилители постоянного тока прямого действия

- •6.3. Усилители постоянного тока с преобразованием

- •6.4. Реактивные усилители

- •7. УСИЛИТЕЛИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

- •7.1. Устойчивость усилителей с обратной связью

- •7.2. Критерий устойчивости Найквиста

- •7.3. Многокаскадные усилители с обратной связью

- •7.5. Паразитные обратные связи и борьба с ними

- •8.1. Общие положения

- •8.2. Основные параметры ОУ

- •8.3. Основные схемы включения ОУ с ООС

- •8.3.1. Инвертирующий усилитель

- •8.3.2. Неинвертирующее включение ОУ

- •8.3.3. Инвертирующий сумматор сигналов

- •8.3.4. Интегрирующий усилитель

- •8.3.5. Активные фильтры на базе ОУ

- •8.3.6. Логарифмирующий и антилогарифмирующий усилители

- •9. РЕГУЛИРОВКИ В УСИЛИТЕЛЯХ

- •9.1. Общие положения

- •9.2. Регулировка усиления

- •9.3. Регулировка тембра

- •9.3.1. Общие положения

- •9.3.2. Пассивные регуляторы тембра

- •9.3.3. Активные регуляторы тембра

ваемая активным элементом, близка к нулю, следовательно, практически вся энергия, потребляемая от источника питания, превращается в энергию полезного сигнала. В результате КПД каскада, работающего в режиме D, стремится к 100 %.

Однако такой режим в чистом виде применяется только в устройствах, в которых допустимо иметь на выходе усиленный импульсный сигнал прямоугольной формы с постоянной амплитудой (примерно равной напряжению источника питания) независимо от амплитуды сигнала на входе. Широкое применение такой режим находит в устройствах вычислительной техники и системах управления.

Для усиления гармонических сигналов произвольной формы и амплитуды предварительно необходимо преобразовать эти сигналы в прямоугольные импульсы с постоянной амплитудой, ширина которых пропорциональна мгновенному значению сигнала. Частота следования импульсов выбирается существенно более высокой, чем наивысшая частота усиливаемого сигнала. Полученные после преобразования сигналы с широтно-импульсной модуляцией усиливаются усилителем класса D с высоким КПД, после чего снова преобразуются в сигнал первоначальной формы. Однако схема такого усилителя оказывается довольно сложной, и в ней затрудняется борьба с нелинейными искажениями, что и ограничивает область применения усилителей класса D.

3.4.Цепи питания активных элементов

3.4.1.Общие положения

Активные элементы могут нормально функционировать только при наличии источника питания, энергия которого с их помощью превращается в энергию полезного сигнала. Цепи питания, связывающие источник энергии с активным элементом, должны удовлетворять следующим требованиям:

а) обеспечить условия для задания необходимой рабочей точки; б) стабилизировать положение рабочей точки в процессе работы.

Необходимость стабилизации рабочей точки диктуется тем, что в процессе эксплуатации на активный элемент действует большое количество дестабилизирующих факторов (изменение состояния окружающей среды, нестабильность источников питания, изменение нагрузки, старение элементов

103

схемы, замена в случае ремонта элементов, потерявших работоспособность, и т.д.). Нестабильность рабочей точки каскада ведет к изменению условий работы всего усилителя, изменению его параметров, появлению искажений, особенно нелинейных. При разработке цепей питания немаловажное значение имеет их простота и экономичность.

Для активных полупроводниковых элементов основным дестабилизирующим фактором является изменение температуры. В основном все усилия по стабилизации рабочей точки направляются на борьбу с этим неприятным явлением.

Для биполярных транзисторов изменение температуры приводит к изменению коэффициента усиления по току h21, изменению обратного тока коллектора IКО и сдвигу входной вольт-амперной характеристики.

При повышении температуры на один градус свыше 25о параметр h21 увеличивается на 0,4 – 0,5 %, а при снижении температуры ниже 25о уменьшается на 0,2 – 0,3 % на каждый градус. Кроме того, замена транзистора может привести к изменению h21 в 2 – 3 раза из-за разброса этой величины, существующего даже для транзисторов одной серии.

Обратный ток коллектора зависит от температуры следующим образом:

IKO = IKOT (2 −3)0,1(t0 −250 ) |

|

(3.67) |

|

где IKOT – справочное значение обратного тока коллектора, измеренное при |

|||

температуре 250; |

|

|

|

t0 – температура окружающей среды. |

|

|

|

Множитель 2 относится к кремние- |

IБ |

t1 |

t2 |

вым транзисторам, а 3 – к германиевым. |

I0Б1 |

|

|

Под воздействием изменения темпе- |

∆I0Б |

|

|

ратуры входная вольт-амперная характери- |

|

||

|

|

|

|

стика сдвигается практически параллельно |

I0Б2 |

|

t1>t2 |

самой себе. С ростом температуры характе- |

|

|

UБ |

ристика сдвигается влево со скоростью |

|

∆U0Б |

|

2,2·10-3 В на каждый градус изменения тем- |

|

U0Б |

|

|

|

|

|

пературы (рис. 3.27). Из этого рисунка вид- |

|

Рис.3.27 |

|

но, что сдвиг характеристики при заданном |

|

|

|

значении напряжения на базе U0Б приводит к изменению тока базы, а затем и

104

тока коллектора, связанного с током базы через параметр h21. Сдвиг характеристики ∆U0Б, показанный на рисунке, оценивается следующим выражением [1]:

∆U0Б = 2,2 10-3(t0MAX − t0MIN ) + 0,06 , |

(3.68) |

где (t0MAX − t0MIN ) – перепад температур,

0,06 – величина, учитывающая технологический разброс параметров [1]. Для оценки температурной нестабильности довольно часто используют коэффициент нестабильности S, равный отношению приращения тока коллек-

тора к приращению обратного тока коллектора:

S = |

∆I0K |

. |

(3.69) |

|

|||

|

∆IKO |

|

|

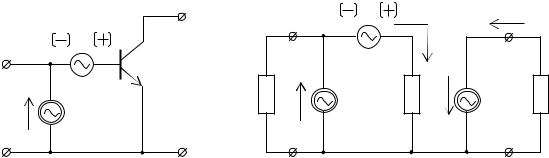

Такой подход не отражает влияния двух других факторов (h21, ∆U0Б) на нестабильность рабочей точки и не позволяет рассчитать элементы схемы для получения заданной нестабильности. В [1] приводится более наглядная методика, позволяющая рассчитать приращение тока коллектора при заданном приращении температуры для различных схем питания. В данном случае реальный транзистор заменяется идеальным (не подверженным влиянию температуры) с генераторами тока и напряжения, включенными в его входную цепь (рис. 3.28) и отражающими температурную нестабильность реального транзистора.

∆U0Б

∆U0Б |

∆IБ |

∆IK |

RБ |

h11 |

R2 |

∆I0 |

∆I0 |

h21∆I0 |

а |

|

б |

Рис. 3.28 |

|

|

Генератор напряжения ∆U0Б включен последовательно с входными зажимами транзистора и отражает температурную нестабильность, зависящую от сдвига входной вольт-амперной характеристики. Величина напряжения этого

105

генератора определяется выражением (3.68). Генератор тока ∆I0 отражает температурную зависимость параметров h21 и IKO и определяется следующим выражением:

∆I0 |

= |

∆h21I0K |

+ (1 + |

1 |

)∆IKO , |

(3.70) |

h212 |

|

|||||

|

|

|

h21 |

|

||

где ∆h21 – приращение параметра h21 для заданного температурного диапазона, I0K – ток коллектора в рабочей точке,

∆IKO – приращение обратного тока коллектора для заданного диапазона температур, определяется с помощью (3.68).

Сопротивление RБ на рис. 3.28, б является эквивалентом цепи питания, подключенной к базе транзистора, а R2 – сопротивление в цепи коллектора. Параметры h11 и h21 определяются в заданной рабочей точке и при заданной рабочей температуре. Согласно принципу суперпозиции ток ∆IБ, протекающий по входному сопротивлению транзистора h11, состоит из двух составляющих: ∆IБ1 задаётся генератором ∆UБ и ∆IБ2 задаётся генератором ∆I0, т.е. ∆IБ = ∆IБ1+ ∆IБ2, где

∆IБ1 = |

∆U0Б |

, |

∆IБ2 = |

|

∆I0RБ |

, |

∆IБ = |

∆U0Б + ∆I0 R Б |

. |

(3.71) |

|||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

R Б + h11 |

|

RБ + h11 |

|

|

R Б + h11 |

|

||||||

Приращение коллекторного тока ∆IК найдем, умножив последнее выра- |

|||||||||||||

жение в (3.71) на h21: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

∆IK = |

h21(∆U0Б + ∆I0RБ) |

= |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

RБ + h11 |

|

||||||

|

= |

h21∆U0Б +[∆h21I0K |

h21 +(1+ h21)∆IKO ]RБ |

. |

(3.72) |

||||||||

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

RБ + h11 |

|

||||||

Полученное выражение связывает приращение коллекторного тока для температурного диапазона, в котором предварительно были определены приращения параметров ∆IКО, ∆h21 и ∆U0Б. Схема (см. рис. 3.28, б) называется эквивалентной схемой транзистора по дрейфу.

106