- •1. Предмет и метод экономической теории

- •1.1. Этапы становления и развития экономической теории

- •1.2. Предмет экономической теории.

- •Экономический рост

- •2. Основные проблемы экономической организации общества

- •2.1. Производственные возможности общества

- •Х, предметы потребления

- •Абсолютные преимущества

- •Сравнительные преимущества

- •0,67 Т зерна

- •1 Т сахара 2 т зерна 1 т сахара

- •2.2. Типы и модели экономических систем. Фундаментальные вопросы экономики

- •3. Рыночный механизм. Основы теории спроса и предложения

- •3.1. Понятие и составляющие рыночного механизма

- •3.2. Спрос и закономерности его изменения

- •3.3. Предложение и факторы его изменения

- •3.4. Рыночное равновесие и равновесная цена

- •3.5 Эластичность спроса и предложения

- •4. Теория потребительского поведения

- •4.1. Теория предельной полезности Полезность – это способность продукта удовлетворять те или иные потребности.

- •Правило максимизации полезности

- •4.2. Бюджетные ограничения потребителя

- •Кривая «доход-потребление»

- •Кривые безразличия

- •Бюджетные линии

- •5. Производство и издержки

- •5.1. Производственная функция фирмы.

- •5.2. Производство в краткосрочном и долгосрочном периоде.

- •Поэтому различают бухгалтерские и экономические издержки.

- •Пример:

- •Издержки в краткосрочный период производства

- •Издержки производства в долгосрочном периоде

- •6. Определение цены и объема производства в условиях различных рыночных структур

- •6.1. Характеристика типов рыночных структур

- •6.2. Определение цены и объема производства

- •Спрос на продукт конкурентного продавца

- •Средний, валовой и предельный доход

- •Спрос и доход фирмы в условиях чистой конкуренции

- •6.3. Чистая монополия: установление объема производства и цены.

- •6.4. Определение цены и объема производства в условиях олигополии

- •6.5. Определение объема производства и цен

- •7. Рынки факторов производства

- •7.1. Закономерности формирования спроса

- •Эффект объема и эффект замещения

- •Правило оптимального соотношения ресурсов

- •Определения оптимального соотношения ресурсов

- •7.2. Рынок труда

- •Предложение труда

- •Эффект замены

- •Эффект дохода

- •Чистоконкурентный рынок труда

- •Монопсония

- •Дуополия

- •7.3. Рынок капитала: закономерности спроса и предложения;

- •Амортизация

- •Сложный процент

- •7.4. Рынок земли. Экономическая рента

- •Спрос на землю

- •Экономическая рента

- •Единый налог на землю

- •Дифференциальная рента

- •Цена земли

- •8. Роль государства в рыночной экономике

- •8.1. Введение в макроэкономику

- •8.2. Экономические функции государства

- •8.3. Цели, направления и методы антимонопольного регулирования

- •8.4. Общественные блага и побочные эффекты

- •Теорема Коуза

- •8.5. Общественный выбор и государственные решения

- •9. Основные результаты и показатели национальной экономики

- •9.1. Экономический кругооборот: равновесие и нестабильность

- •9.2. Измерение объема национального производства,

- •9.2.1. Внп: сущность и методы измерения.

- •9.2.2. Основные показатели системы национальных счетов

- •9.2.3. Номинальный и реальный ввп

- •Уровень цен

- •10. Равновесный объем производства в классической и

- •10.1. Модель «совокупный спрос – совокупное предложение»

- •10.1.1. Понятие совокупного спроса.

- •Эффект процентной ставки

- •Эффект импортных закупок

- •Неценовые факторы совокупного спроса

- •1) Потребительские расходы.

- •Благосостояние потребителей

- •Ожидания потребителей

- •Задолженность потребителя

- •2) Инвестиционные расходы

- •Налоги с предприятий

- •Кейнсианский (горизонтальный) отрезок

- •Неценовые факторы совокупного предложения

- •10.1.3. Равновесие совокупного спроса и предложения

- •10.2. Классическая модель макроэкономики

- •10.3. Кейнсианская модель макроэкономики

- •10.4. Сравнительная характеристика кейнсианской и классической модели макроэкономики

- •10.5. Инструменты кейнсианской экономической теории.

- •10.6. Методы определения равновесного чнп в кейнсианской модели экономики

- •11. Экономические циклы и экономический рост

- •11.1. Экономические циклы: понятие, фазы, механизм развития, виды экономических циклов

- •11.2. Безработица

- •11.3. Инфляция

- •11.4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Теория адаптивных ожиданий и теория рациональных ожиданий

- •11.5. Экономический рост

- •11.5.1. Типы экономического роста

- •11.5.2. Теории экономического роста

- •Классическая динамика по а. Смиту и т. Мальтусу

- •Неоклассическая модель

- •Производственная функция Кобба-Дугласа

- •Неокейнсианские модели

- •Модель Домара

- •Модель Харрода

- •12. Деньги. Банковская система.

- •12.1. Деньги: сущность, функции, особенности современного типа

- •12.2. Равновесие на денежном рынке

- •12.3. Банковская система и денежное предложение

- •Коммерческие банки

- •12.4. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты

- •13. Фискальная политика

- •13.1. Содержание, инструменты и механизм фискальной политики. Автоматическая и дискреционная фискальная политика

- •13.2. Фискальная политика и состояние государственного бюджета. Концептуальные подходы к бюджету

- •13.3. Проблемы эффективности фискальной политики

Абсолютные преимущества

|

Товар |

Аргентина |

Бразилия |

|

Зерно |

50 т |

40 т |

|

Сахар |

25 т |

100 т |

В Аргентине 1 т зерна можно обменять 0,5 т сахара.

В Бразилии 1 т зерна можно обменять 2,5 т сахара.

Если Аргентина будет реализовывать зерно на внутреннем рынке, то в обмен сможет получить только 0,5 т сахара, а в Бразилии этот же товар стоит в 5 раз дороже (2,5 т сахара).

Чтобы торговля была взаимовыгодной, цена какого-либо товара на внешнем рынке должна быть выше, чем внутренняя цена равновесия на тот же товар в стране-экспортёре.

Для нашего примера мировая цена на зерно должна устанавливаться в пределах:

0,5 т сахара < 1 т зерна < 2,5 т сахара

Продавая на внешнем рынке часть продукции, по которой она обладает преимуществом, страна в обмен может получить гораздо больше другого товара. Изменяя, таким образом, структуру потребления, страна увеличивает его общий объем, выходя за пределы границы производственных возможностей.

Теория сравнительных преимуществ

Давид Рикардо в своей книге «Принципы политической экономии и налогового обложения» посвятил этой теории главу, в которой доказал, что в международной торговле выгодно участвовать всем странам – даже тогда, когда страна ни в чем не располагает абсолютным преимуществом, торговля остается выгодной для обеих стран.

Изменим условие рассмотренного выше примера. Бразилия обладает абсолютным преимуществом и по сахару и по зерну. Но до тех пор, пока в соотношениях внутренних цен между странами сохраняются различия, каждая страна будут располагать сравнительным преимуществом, то есть у нее всегда найдется товар, производство которого будет более выгодно при существующем соотношении издержек, чем производство остальных.

Таблица 5

Сравнительные преимущества

|

Товар |

Аргентина |

Бразилия |

|

Зерно |

50 т |

67 т |

|

Сахар |

25 т |

100 т |

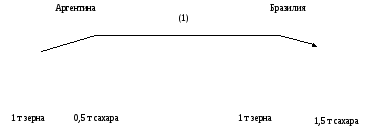

Таким образом, по зерну Аргентина обладает сравнительным преимуществом по зерну и может экспортировать зерно в обмен на сахар (рис.2.3. (1)). В свою очередь, Бразилии выгодно будет выгодно экспортировать сахар и импортировать зерно (рис.2.3. (2)). Если страна специализируется на производстве того вида продукции, по которому она обладает сравнительным преимуществом, то это позволяет ей расширить объемы потребления. Более того, увеличится и совокупный объем выпуска продукции в масштабах всей мировой экономики. Он будет наибольшим тогда, когда каждый товар будет производится той страной, в которой ниже альтернативные издержки.

= =

(2)0,67 Т зерна

1 Т сахара 2 т зерна 1 т сахара

Рис. 2.3. Сравнительные преимущества

2.2. Типы и модели экономических систем. Фундаментальные вопросы экономики

Экономическая система – способ организации взаимосвязей между экономическими агентами. Историческая классификация экономических систем должна включать, помимо современных, системы прошлого и будущего. Выделяют доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные экономические системы.

Таблица 6

Экономические системы

|

Доиндустриальная |

Индустриальная |

Постиндустриальная |

|

Главная сфера экономики | ||

|

Сельское хозяйство |

Промышленность |

Сфера услуг |

|

Лимитирующий фактор | ||

|

Земля |

Капитал |

Информация |

|

Господствующая социальная группа | ||

|

Землевладельцы |

Собственники капитала |

Собственники информации |

В доиндустриальную эпоху господствовало натуральное сельскохозяйственное производство.

Главные черты натуральной формы хозяйства:

отсутствие общественного разделения труда;

замкнутость, изолированность от внешнего мира;

самообеспеченность ресурсами;

удовлетворение всех или почти всех потребностей за счет собственных ресурсов.

Совершенствование искусственных, созданных человеком орудий труда способствовало преодолению зависимости человека от природы. Развитие системы орудий труда, техники позволяет человеку увеличить меру власти над внешней природой. Индустриальный труд вытесняет аграрный. Товарно-денежные отношения приобретают всеобщий характер.

В ходе развития техники углубляется специализация и разделение труда, создаются предпосылки для ослабления зависимости не только от внешней природы, но и от биологических возможностей самого человека (физической силы, скорости движения, зрения, слуха и т.д.). Разрабатываются основы научной организаций труда (Фредерик Уйнслоу Тейлор) и внедряется поточно-массовое производство (Генри Форд).

Для большинства развитых стран пик развития индустриальных отношений в обществе пришелся на вторую половину ХХ века, который описывается как «длительный этап технического прогресса, повышение роли квалифицированного труда, период наполнения быстро растущих рынков продуктами промышленной переработки».

Но выдающиеся достижения вели к неизбежным потерям.

Несбалансированный экономический рост обусловил ряд социально-психологических и экологических проблем, обострение которых могло обернуться для человечества катастрофой. Эта, вполне реальная, угроза побудила социологов, экологов и экономистов искать для человечества выход из тупиковой ситуации экстенсивного роста.

Впервые концепция нового постиндустриального общества прозвучала в 1973 году в работе американского социолога Даниэла Белла «Грядущее постиндустриальное общество». Развитие этого общества, по мнению Белла, должно определятся следующими факторами:

изменение структуры производства и потребления: возрастание доли услуг, а также изменение в сфере материального производства (рост тех отраслей, которые относятся к наукоемким);

знания и информация становятся стратегическими ресурсами: это приводит к существенным изменениям в территориальном размещении производительных сил. В доиндустриальную эпоху города возникали на пересечении торговых путей, в индустриальную – вблизи источников сырья и энергии, технополисы постиндустриальной эпохи вырастают вокруг научных центров и исследовательских лабораторий;

рост уровня образования: работающее население желает иметь более высокий уровень образования, обеспечивающий высокую квалификацию, гарантию трудоустройства и соответственно более высокую заработную плату;

новое творческое отношение к труду: работа должна быть не только высокооплачиваемой, но и интересной. Развивается идея трудовой демократии, подразумевающая сознательное участие каждого работника в создании капитала компании и управлении;

повышение внимания к окружающей среде подразумевает экономический рост, который опирается не на расточительстве природных ресурсов, а на использовании знаний и новых качеств трудовых ресурсов, приводящих к снижению нагрузки на окружающую среду и сохранению ее для будущих поколений;

возрождение малого бизнеса, как следствие удовлетворения требований высокообразованного благополучного покупателя к продукции, не стандартизированной, а отвечающей его вкусам и индивидуальности;

глобализация: мировое хозяйство становится единым комплексом;

Концепция постиндустриального общества получила развитие и в работах других ученых. В качестве примера можно привести книгу Алвина Тоффлера «Третья волна». В ней Тоффлер особенно подчеркивает то, что в постиндустриальном обществе экономический рост рассматривается с позиции «увеличения возможностей человека».Тоффлер акцентирует внимание не на экономическом росте ради самого роста, а на«обеспечении полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества».

В современном мире существуют следующие основные разновидности экономических систем:

рыночная;

командная;

смешанная;

традиционная.

Каждая из этих систем призвана ответить на фундаментальные вопросы экономики:

что производить?

как производить?

для кого производить?

Рыночная экономика

Основной принцип рыночной экономики – экономическая свобода, которая подразумевает соблюдение следующих принципов:

частная собственность;

свобода предпринимательства;

свобода выбора;

личный интерес, как главный мотив поведения;

конкуренция;

опора на механизм цен;

ограничение роли правительства;

В рыночной экономике фундаментальные вопросы решаются следующим образом:

«Что производить»решается платежеспособным спросом, голосованием деньгами. Потребитель сам решает, за что он готов платить деньги (свобода потребителя).Производитель же сам, без всякого принуждения будет стремиться удовлетворить желание потребителя отдать деньги за нужный ему товар. При этом производитель самостоятельно распределяет ресурсы и организует процесс производства товаров и услуг в тех масштабах, которые позволяют его способности и имеющийся капитал (свобода предпринимательства);

«Как производить»решается производителем, которым двигает эгоистическое стремление к максимизации собственного благосостояния (личный интерес). Поскольку установление цен зависит не только от производителя, то для достижения своей цели в условиях конкуренции производитель должен произвести и продать как можно больше товаров и по более низкой цене, чем его конкуренты;

«Для кого производить»решается в пользу различных групп населения с учетом их доходов.

Командная экономика

В противоположность рыночной экономике, в командной все решения по основным экономическим проблемам принимает государство, определяющее для каждого предприятия, какую продукцию ему следует производить, какую технологию при этом использовать и, наконец, кому поставлять произведенное.

Такая экономика стоит на следующих «китах»:

централизованное планирование производства;

централизованное снабжение ресурсами (фондирование);

централизованное ценообразование;

государственная собственность.

Смешанная экономика

Представляет собой экономическую систему, сочетающую использование рыночных и централизованных регуляторов.

Все развитые страны сегодня имеют смешанную экономику: при ведущей роли рыночных отношений достаточно заметно направляющее влияние государства. Рынок не всесилен. Он не способен выполнить ряд важных экономических функций, что позволяет сделать вывод о необходимости государственного вмешательства.

Экономические функции государства:

обеспечение правовой базы и общественной атмосферы для эффективного функционирования рынка;

антимонопольная государственная политика;

перераспределительная функция;

решение проблемы внешних эффектов (« провалов» рынка);

регулирование уровня экономической активности.

Традиционная экономика

Под традиционной экономикой понимают экономическую систему, в которой господствует натуральное хозяйство, производство ведётся на основе веками сложившихся норм и правил.