- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Опухоли орбиты

Опухоли орбиты среди всех новообразований органа зрения составляют 23-25%. В ней встречаются практически все опухоли, наблюдающиеся у человека. Частота первичных опухолей составляет 94,5%, вторичные и метастатические встречаются у 5,5%.

Доброкачественные опухоли

Доброкачественные опухоли (первичные) по частоте составляют 80%. В этой группе доминируют сосудистые новообразования (25%). Нейрогенные опухоли (невринома, нейрофиброма, опухоли зрительного нерва) составляют около 16%. Доброкачественные опухоли эпителиального происхождения развиваются в слезной железе (плеоморфная аденома), частота их не превышает 5%. Редкие мягкотканные опухоли (тератома, фиброма, липома, мезенхимома и другие) в целом составляют до 7% в этой группе. Врожденные новообразования (дермоидные и эпидермоидные кисты) встречаются в 9,5% случаев. Доброкачественные опухоли орбиты имеют общую клиническую картину, складывающуюся из стационарного экзофтальма, затруднения репозиции и ограничения подвижности глаза, изменений на глазном дне, снижения зрения, болей в пораженной орбите и одноименной половине головы, отека век. Небольших размеров опухоль, расположенная у вершины орбиты, длительное время может протекать бессимптомно.

Сосудистые опухоли до 70% представлены кавернозной гемангиомой. Опухоль выявляется в возрасте 12-65 лет, у женщин в 2,5 раза чаще, имеет хорошо выраженную псевдокапсулу. Микроскопически кавернозная гемангиома состоит из крупных расширенных сосудистых каналов, выстланных уплощенными эндотелиальными клетками. Отсутствует непосредственный переход сосудов опухоли в сосуды окружающих орбитальных тканей. Клинически характеризуется медленно нарастающим стационарным экзофтальмом (рисунок 20.5).

Рис. 20.5 – Гемангиома левой орбиты

Близкое расположение опухоли у склеры приводит к формированию на глазном дне складчатости стекловидной пластинки и сухих дистрофических очажков в парамакулярной области. Репозиция глаза, несмотря на достаточную эластичность гемангиомы, как правило, бывает затрудненной. Более глубокая локализация кавернозной гемангиомы (у вершины орбиты) может сопровождаться болью в пораженной орбите, соответствующей половине головы. Обычно при такой локализации рано возникает застойный диск или первичная атрофия зрительного нерва. В уточненной диагностике помогает компьютерная томография, которая при кавернозной гемангиоме демонстрирует ячеистую округлую тень с ровными контурами, отграниченную от окружающих тканей тенью капсулы. Интенсивность тени увеличивается при контрастировании опухоли. При ультразвуковом сканировании выявляется тень опухоли, ограниченная капсулой. Лечение хирургическое. С учетом появившихся возможностей четкой топометрии опухоли с помощью компьютерной томографии и использования микрохирургической техники операцию следует рекомендовать сразу же при постановке диагноза. Нет оснований ожидать прогрессирования клинических симптомов, так как их появление может привести к невосполнимой утрате зрительных функций.

Нейрогенные опухоли являются производными единого зародышевого пласта нейроэктодермы, но отличаются по своей морфологической картине. Опухоли зрительного нерва представлены менингиомой и глиомой.

Менингиома появляется в возрасте 20-60 лет, чаще у женщин. Опухоль развивается из арахноидальных ворсинок, расположенных между твердой и паутинной оболочками. Зрительный нерв, пораженный опухолью, увеличивается в диаметре в 4-6 раз, может достигать в поперечнике до 50 мм. Менингиома способна прорастать оболочки зрительного нерва и распространяться на мягкие ткани орбиты. Как правило, опухоль односторонняя, характеризуется экзофтальмом с ранним снижением зрения.

Менингиома левой орбиты (стереофото)

При прорастании тканей орбиты появляется ограничение движений глаза. На глазном дне – резко выраженный застойный диск зрительного нерва, реже – его атрофия. Появление резко расширенных, синюшного цвета вен на застойном диске указывает на распространение опухоли непосредственно до заднего полюса глаза. Диагностировать менингиому трудно, так как даже на компьютерных томограммах, особенно в начальной стадии заболевания, зрительный нерв не всегда настолько увеличен, чтобы предположить его опухолевое поражение. Лечение хирургическое или лучевое. Прогноз для зрения неблагоприятный. При росте опухоли вдоль ствола зрительного нерва имеется угроза распространения ее в полость черепа и поражения хиазмы. Прогноз для жизни благоприятный при ограничении опухоли полостью орбиты.

Глиома, как правило, развивается в первую декаду жизни ребенка. Однако в последние десятилетия в литературе описывается все большее количество случаев опухоли у лиц старше 20 лет. Женщины заболевают несколько чаще. Поражение только зрительного нерва наблюдают у 28-30% больных, в 72% случаев глиома зрительного нерва сочетается с поражением хиазмы. Опухоль представлена тремя типами клеток: астроцитами, олигодендроцитами и макроглией. Глиома зрительного нерва характеризуется крайне медленным, но неуклонно прогрессирующим снижением остроты зрения. У детей до 5 лет первым признаком, на который обращают внимание родители, является косоглазие, возможен нистагм. Экзофтальм стационарный, безболезненный, появляется позднее и очень медленно нарастает. Он может быть осевым или со смещением при эксцентричном росте опухоли.

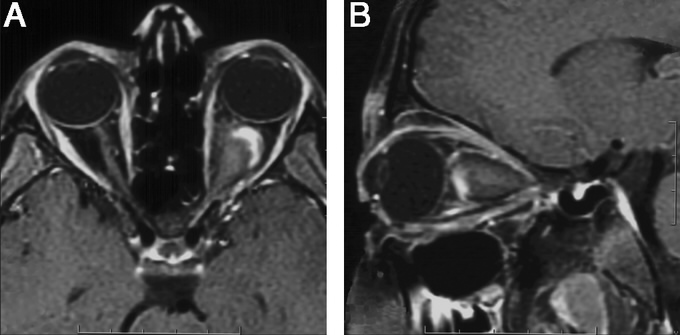

Глиомы зрительных нервов

Репозиция глаза всегда резко затруднена. На глазном дне одинаково часто наблюдают застойный диск или атрофию зрительного нерва. При росте опухоли близи склерального кольца отек диска зрительного нерва выражен особенно сильно, вены резко расширены, извиты, с синюшным оттенком. Наблюдающиеся кровоизлияния вблизи диска возникают за счет непроходимости центральной вены сетчатки. В отличие от менингиомы, глиома никогда не прорастает твердую мозговую оболочку, но по стволу зрительного нерва может распространяться в полость черепа, достигая хиазмы и распространяться на контралатеральный зрительный нерв. Интракраниальное распространение сопровождается нарушением функций гипоталамуса, питуитарной железы, повышением внутричерепного давления. Диагноз глиомы ставят на основании данных компьютерной томографии, с помощью которой можно не только визуально наблюдать увеличенный зрительный нерв в орбите, но и судить о его распространении по каналу зрительного нерва в полость черепа. Ультразвуковое сканирование недостаточно информативно, так как представляет изображение только проксимальной и средней трети зрительного нерва. МРТ более информативно при интракраниальном распространении опухоли.

Контрастная МРТ при глиомк зрительного нерва

Лечение с учетом крайне медленного роста опухоли должно планироваться строго индивидуально. При сохранении зрения и возможности наблюдения за больным альтернативе длительного наблюдения может быть лучевая терапия, после которой отмечается стабилизация опухолевого роста, а у 75 % больных зрение даже улучшается. Хирургическое лечение показано при ограничении опухоли орбитальным отрезком зрительного нерва в случаях быстро прогрессирующего снижения зрения. Вопрос сохранения глаза решается до операции. Если опухоль прорастает до склерального кольца, что хорошо видно на компьютерных томограммах, пораженный зрительный нерв подлежит удалению вместе с глазом, и об этом следует обязательно предупредить родителей ребенка. В случае распространения опухоли в канал зрительного нерва или в полость черепа о возможности хирургического вмешательства решает нейрохирург. Прогноз для зрения всегда плохой, а для жизни зависит от распространения опухоли в полость черепа. При вовлечении в опухолевый процесс хиазмы смертность достигает 20-55%.

Невринома (леммома, шваннома, нейролеммома) составляет 1/3 всех доброкачественных опухолей орбиты. Возраст больных к моменту операции достигает 15-70 лет. Женщины страдают несколько чаще. В орбите источником этой опухоли большей частью являются цилиарные нервы, надблоковый или надорбитальный; может формироваться из леммоцитов симпатических нервов, иннервирующих сосуды менингиальной оболочки зрительного нерва, и ретинальной артерии. Одним из первых признаков опухоли могут быть локализованные боли в пораженной орбите, невоспалительный отек век (чаще верхнего), частичный птоз, диплопия. У 25% больных, прежде всего, обращает на себя внимание экзофтальм, осевой или со смещением.

Невринома левой орбиты

Опухоль в орбите чаще располагается под верхней орбитальной стенкой в наружном хирургическом пространстве. Зона кожной анестезии позволяет предположить заинтересованность надблокового или надорбитального нервов. У 1/4 больных отмечена анестезия роговицы. Большая опухоль ограничивает подвижность глаза в сторону ее локализации. Изменения на глазном дне встречается в 65-70% случаев, чаще констатируют отек диска зрительного нерва. При ультразвуковом сканировании удается визуализировать тень опухоли, отграниченную капсулой. На КТ видна не только тень опухоли, но и взаимоотношения ее со зрительным нервом. Окончательный диагноз устанавливается после гистологического исследования. Лечение только хирургическое. Не полностью удаленная опухоль склонна к рецидивированию. Прогноз для зрения и жизни благоприятный.

Врожденные новообразования

Новообразования этой группы составляют дермоидные, эпидермоидные (холестеатома) кисты, которые составляют около 9% среди всех ее опухолей. Рост их ускоряется перенесенной травмой, описаны случаи озлокачествления.

Дермоидная киста более чем у половины больных появляется в возрасте до 5 лет. Однако почти 40% больных обращаются за помощью только после 18 лет. Растет киста крайне медленно, но в пубертатном периоде и во время беременности наблюдаются случаи ее быстрого увеличения. Киста развивается из блуждающих эпителиальных клеток, концентрирующихся вблизи костных швов. Располагается под надкостницей.

Дермоидная киста глазницы

Эпителий внутренней стенки кисты секретирует слизистое содержимое с примесью кристаллов холестерина, что придает содержимому желтоватый цвет. Могут присутствовать короткие волосы. Излюбленное место локализации – области костных швов, чаще верхневнутренний квадрант орбиты. До 85% дермоидных кист располагаются близко у костного края орбиты и не формируют экзофтальм, но при расположении в верхненаружном отделе могут смещать глаз книзу и кнутри. Жалобы больных, как правило, сводятся к появлению безболезненного отека верхнего века соответственно расположения кисты. Кожа века в этой зоне слегка растянута, но окраска ее не изменена. Пальпируемое образование эластичное, безболезненное, неподвижное. До 4% кист локализуется глубоко в орбите. Это, так называемая котомко-видная дермоидная киста орбиты, описанная Kronlein в конце XIX века. Образование состоит из трех частей: головка кисты – ампулообразное расширение – находится за пределами тарзоорбитальной фасции в глубине орбиты; хвост кисты располагается в височной ямке, а перешеек – в области лобно-скулового шва. Для такой локализации характерно длительное, постепенное увеличение экзофтальма, иногда в течение 20-30 лет. Смещение глаза в сторону приводит к ограничению функций экстраокулярных мышц, появляется диплопия. Увеличение экзофтальма до 7-14 мм сопровождается постоянными распирающими болями в орбите. Нарушение зрения может быть обусловлено изменением рефракции как за счет деформации глаза, так и в результате развивающейся первичной атрофии зрительного нерва. Котомковидную кисту диагностируют обычно после 15 лет. Длительно существующая котомковидная киста может распространяться в полость черепа. Диагноз подтверждается с помощью рентгенографии орбиты (выявляется истончение и углубление костного края орбиты в зоне расположения кисты). Наиболее информативна компьютерная томография, при которой хорошо визуализируются не только измененные костные стенки, но и сама киста с капсулой.

Лечение хирургическое. Показана поднадкостничная орбитотомия. Прогноз для жизни и зрения благоприятный. Рецидива следует ожидать при резких изменениях в подлежащих костях или при появлении послеоперационного свища. Рецидивные дермоидные кисты могут озлокачествляться.

Холестеатома, или эпидермоидная киста, диагностируется у лиц старшего возраста (на 4-м десятилетии жизни). Мужчины страдают почти в три раза чаще. Этиопатогенез до настоящего времени остается неясным. Большинство авторов склонно рассматривать холестеатому как процесс дезонтогенетический. Для нее характерно локальное разволокнение костной ткани, которая становится мягкой. Прогрессируют участки остеолизиса, поднадкостнично скапливается значительное количество желтоватого мягкого содержимого, включающего дегенеративно измененные клетки эпидермоидной ткани, кровь, кристаллы холестерина. Отслоившаяся надкостница с подлежащими некротическими массами уменьшает объем орбиты, смещая кпереди и книзу содержимое орбиты. Образование развивается, как правило, под верхней или верхне-наружной стенкой орбиты. Заболевание начинается с одностороннего смещения глаза книзу или книзу- кнутри. Постепенно развивается безболезненный экзофтальм. Репозиция становится резко затрудненной. Изменения на глазном дне отсутствуют, функции экстраокулярных мышц сохраняются в полном объеме. Диагноз возможен с помощью рентгенографии и КТ исследования.

Лечение только хирургическое. Прогноз для жизни и зрения, как правило, благоприятный. Однако описаны случаи озлокачествления.