- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Эндокринная офтальмопатия

Первые сведения об эндокринном экзофтальме появились в 1776 году, когда Грейвс описал случай заболевания щитовидной железы, сопровождавшийся выпячиванием глаза (экзофтальмом). Как самостоятельное заболевание, эндокринная офтальмопатия у женщины при гипертиреозе была описана спустя 50 лет. Более детально это заболевание начали изучать в конце 40-х годов XX века. И тогда выяснилось, что больные, страдающие заболеванием щитовидной железы с вовлечением органа зрения, встречаются достаточно часто. В основе патологического процесса при эндокринной офтальмопатии лежат изменения в наружных глазных мышцах и орбитальной клетчатке, возникающие на фоне нарушенной функции щитовидной железы. Характер и степень поражения щитовидной железы при этом могут быть выражены в разной степени. Дисфункция щитовидной железы обнаруживается у 80% больных, из них в 73-75% случаев удается отметить гиперфункцию щитовидной железы, гипофункцию только у 8-9% больных. В 18-20% случаев при эндокринной офтальмопатии обнаруживают эутиреоидное состояние. Глазные симптомы могут появиться как до начала клинического проявления гипертиреоза, так и спустя 15 и даже 20 лет после его возникновения. Выделены три самостоятельных формы заболеваний: тиреотоксический экзофтальм, отечный экзофтальм и эндокринная миопатия. В ходе развития патологического процесса тиреотоксический экзофтальм может перейти в отечный, отечный экзофтальм может завершиться картиной эндокринной миопатии. При последних двух формах морфологически в экстраокулярных мышцах и орбитальной клетчатке в начале наблюдают интенсивную клеточную инфильтрацию, на смену которой приходит стадия фиброза.

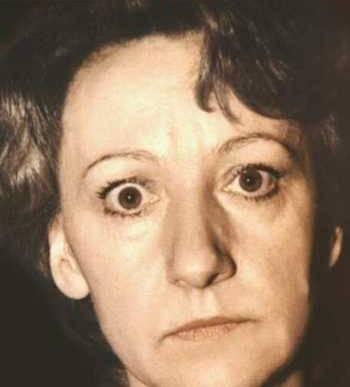

Тиреотоксический экзофтальм встречается всегда на фоне тиреотоксикоза, чаще у женщин. Может быть односторонним. Сопровождается тремором рук, тахикардией, снижением массы тела, нарушением сна. Больные жалуются на раздражительность, постоянное чувство жара. Глазная щель резко расширена, хотя экзофтальма при этом нет, либо он не превышает 2 мм. Увеличение глазной щели развивается за счет ретракции верхнего века (мышца Мюллера – средний пучок леватора верхнего века – находится в состоянии гиперкоррекции). При тиреотоксическом экзофтальме характерен пристальный взгляд за счет редкого мигания.

Тиреотоксический экзофтальм

Объем движений экстраокулярных мышц не нарушен, глазное дно остается нормальным, функции глаза не страдают. Репозиция глазного яблока свободная. Использование инструментальных методов исследования, включая компьютерную томографию и ядерно-магнитный резонанс доказывает отсутствие изменений в мягких тканях орбиты. Описанные симптомы исчезают на фоне медикаментозной коррекции дисфункции щитовидной железы.

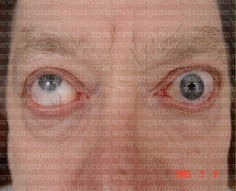

Отечный экзофтальм чаще возникает на фоне гипертиреоза. Процесс, как правило, двусторонний, но поражение обоих глаз обычно наступает разновременно, иногда с интервалом в несколько месяцев. Начало патологического процесса знаменуется частичным интермиттирующим птозом: верхнее веко по утрам несколько опускается, к вечеру оно занимает нормальное положение. На смену ему быстро приходит резкая ретракция верхнего века, в механизме которой принимают участие спазм мышцы Мюллера, повышенный тонус верхней прямой мышцы и леватора. В конечном исходе развивается контрактура мышцы Мюллера и верхней прямой мышцы. Развивается стационарный экзофтальм. Иногда появлению экзофтальма предшествует мучительная диплопия. В процессе декомпенсации патологического процесса появляются хемоз, невоспалительный отек периорбитальных тканей и внутриглазная гипертензия. Так как морфологически в этот период находят резкий отек орбитальной клетчатки, интерстициальный отек и клеточную инфильтрацию экстраокулярных мышц (лимфоцитами, плазмацитами, тучными клетками, макрофагами и большим количеством мукополисахаридов), последние оказываются резко увеличенными в размерах. Экзофтальм нарастает достаточно быстро, репозиция глаза становится невозможной, глазная щель закрывается не полностью (рисунок 17.3).

Рис. 17.3 – Эндокринная офтальмопатия (отечный экзофтальм)

Глаз становится неподвижным, на глазном дне развивается оптическая нейропатия, которая может достаточно быстро перейти в атрофию. В результате сдавления цилиарных нервов развивается тяжелая кератопатия или язва роговицы. Оставленный без лечения отечный экзофтальм по истечении 12-14 месяцев завершается фиброзом тканей орбиты, что сопровождается полной неподвижностью глаза и резким снижением зрения в результате страдания роговицы или атрофии зрительного нерва.

Эндокринная миопатия – процесс двусторонний, возникает чаще у мужчин, на фоне гипотиреоза или эутиреоидного состояния. Заболевание начинается с диплопии, интенсивность которой нарастает постепенно. Диплопия обусловлена резкой ротацией глаза в сторону, ограничением его подвижности.

Эндокринная миопатия

Постепенно развивается экзофтальм с затрудненной репозицией. Другие симптомы, присущие отечному экзофтальму, отсутствуют. Морфологически у таких больных не находят резкого отека орбитальной клетчатки, но имеется резкое утолщение одной или двух экстраокулярных мышц, плотность которых резко повышена. Стадия клеточной инфильтрации очень короткая и через 4-5 месяцев развивается фиброз. Лечение эндокринной офтальмопатии каузальное, симптоматическое и восстановительное. Каузальную терапию кортикостероидами назначают при субкомпенсации и декомпенсации процесса. Суточная доза их зависит от длительности заболевания, степени агрессивности глазных симптомов и составляет 40-80 мг в сутки в пересчете на преднизолон. При анамнезе заболевания, не превышающем 12-14 месяцев, стероидную терапию можно комбинировать с наружным облучением орбит. Симптоматическое лечение заключается в назначении пациенту антибактериальных капель, искусственной слезы, солнцезащитных очков и обязательно глазную мазь на ночь. Восстановительное хирургическое лечение назначают при эндокринной миопатии с целью улучшения функций пораженных экстраокулярных мышц или при резкой ретракции верхнего века для восстановления его нормального положения.