- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Воспалительные заболевания

Воспалительные заболевания орбиты могут иметь как острый, так и хронический характер. Причины их многочисленны: острые и хронические воспаления околоносовых пазух, острые респираторные заболевания, травматические повреждения костных стенок орбиты, кожи век, наружных тканей глаза, неудачно проведенные операции на околоносовых пазухах или в полости рта (целлюлит, абсцесс), хронические инфекции (туберкулез, сифилис), хронические неспецифические воспаления (псевдотумор, саркоидоз, болезнь Вегенера).

Острые воспалительные заболевания орбиты часто являются результатом перехода воспалительных процессов с соседних областей. Тонкие стенки, три из которых граничат с околоносовыми пазухами, врожденные или приобретенные щели в них, многочисленные отверстия для сосудов и нервов, через которые орбита сообщается с околоносовыми пазухами, отсутствие клапанов в большом количестве венозных анастомозов – это основные пути проникновения бактериальной инфекции в орбиту. Гнойный процесс может распространяться в орбиту из височной или крылонебной ямок непосредственно через нижнюю глазничную щель. Входными воротами может также служить анастомоз, соединяющий венозное сплетение в крылонебной ямке с нижней глазной веной. Вены слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи тоже анастомозируют с венами орбиты, поэтому воспалительные заболевания в них (флебит) могут стать источниками гнойного воспаления орбитальной клетчатки.

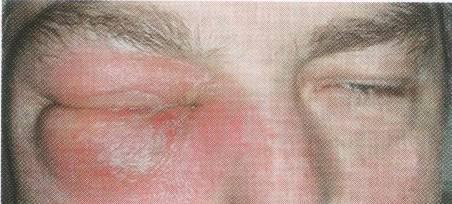

Флегмона, или целлюлит орбиты – грозное заболевание. До эры антибиотиков погибало около 50% больных, практически с такой же частотой развивалась полная слепота на стороне поражения. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, но чаще страдают дети в возрасте до 4-5 лет. Почти у 80% больных предшествует воспалительный процесс в параназальных синусах, у детей – острое респираторное заболевание. Наряду с ними целлюлиту может предшествовать травма кожи век и конъюнктивы. Клиническая картина характеризуется отеком и гиперемией кожи век. Вначале она бывает локальной во внутренней части века, в течение нескольких дней процесс распространяется на оба века. Появляется отек мягких тканей щеки, внезапный экзофтальм с ограничением подвижности глазного яблока, хемоз конъюнктивы (рисунок 17.1).

Рис. 17.1 – Флегмона орбиты

На фоне высокой температуры эти изменения сопровождаются распирающими болями в орбите, головной болью. Как правило, результаты посевов отделяемого из носоглотки, со слизистой оболочки век, посевы крови, несмотря на общее тяжелое состояние больного, оказываются отрицательными. При рентгенографическом исследовании наряду с затемнением орбиты обнаруживают понижение прозрачности одного или двух синусов. При компьютерной томографии в орбите выявляют диффузное затемнение без четких границ, наружные мышцы и задний полюс глаза плохо дифференцируются.

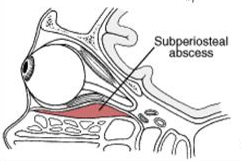

Субпериостальный абсцесс может развиться в результате перелома одной из стенок орбиты.

Субпериостальный абсцесс

Особенно опасен перелом верхней и внутренней стенок с формированием субпериостальной гематомы. Абсцесс развивается в течение 24-48 часов. Общее состояние больного тяжелое: высокая температура, признаки интоксикации. Появляется экзофтальм, хемоз, глаз неподвижен. Веки отечны, напряжены настолько, что порою их невозможно раздвинуть, кожа их резко гиперемирована. Подкожные вены лба расширены, резко извиты. В течение нескольких часов может развиться полная слепота в результате острого неврита зрительного нерва. В развитии слепоты играет роль и резко нарастающий экзофтальм. В результате отека тканей, кровенаполнения сосудов происходит быстрое натяжение зрительного нерва (исчезает его S-образный изгиб), конически вытягивается задний полюс глазного яблока, при этом давление в артериях падает, в венах растет, что приводит к появлению резкой ишемии на глазном дне. Экзофтальм может быть столь значительным, что глазная щель не смыкается и напряженные отечные веки не в состоянии защитить роговицу.

Лечение флегмоны и абсцесса должно быть начато как можно раньше. В первые часы заболевания показано внутривенное введение антибиотиков широкого спектра действия. При внезапном ухудшении зрения или появлении признаков абсцедирования показано срочное хирургическое вмешательство с дренированием полости абсцесса. При наличии патологического процесса в параназальных синусах необходимо их дренирование. Сроки разрешения процесса под влиянием комбинированного лечения неодинаковы. Полная регрессия целлюлита или абсцесса наблюдается в течение 7 дней только у 55-60% больных, в течение 4 недель лечение затягивается у 40-45% больных.

Хронические воспалительные заболевания орбиты представлены редко встречающимися туберкулезным и сифилитическим вяло текущим периоститом. В последние три десятилетия преобладает группа хронических неспецифических заболеваний, в этиопатогенезе которых существенная роль принадлежит аутоимунным процессам (псевдотумор, саркокидоз и грануломатоз Вегенера).

Псевдотумор – собирательный термин, объединяющий группу заболеваний, в основе развития которых лежат неспецифические воспалительные изменения в тканях орбиты (рисунок 17.2).

Рис. 17.2 – Псевдотумор орбиты

Характерным для этих заболеваний является внезапное начало с быстрым нарастанием клинических симптомов, напоминающих злокачественную опухоль орбиты, а порою абсцесс, и однотипная картина хронического неспецифического воспаления, обнаруживаемая при патогистологическом исследовании. Локализация очага воспаления позволяет выделять первичный идиопатический миозит (страдают наружные глазные мышцы), локальный васкулит орбиты (патологический фокус располагается в орбитальной клетчатке) и дакриоаденит (очаг поражения располагается в слезной железе). Окончательный диагноз устанавливают только после гистологического исследования патологической ткани. Забор биоптата производят во время диагностической орбитотомии. Лечение медикаментозное, наибольший эффект дает кортикостероидная терапия.

Саркоидоз – мультисистемное гранулематозное заболевание, природа которого остается неизвестной, несмотря на то, что первое описание болезни появилось более 100 лет тому назад. Кожные поражения при саркоидозе описали независимо друг от друга Е. Besnier (1889) и С. Воеск (1899). А в 1914 г. С. Schaumann установил, что неказеозные гранулемы могут развиваться не только в коже, но и в других органах.

Саркоидоз глазницы

Туберкулоподобные узелки никогда не подвергаются некрозу, состоят из эпителиоидноклеточных гранулем, которые не имеют связи с эпителием. В действительности это большие мононуклеарные фагоциты и гигантские клетки. Клиническая картина саркоидоза орбиты напоминает медленно растущую опухоль. А поскольку процесс, как правило, располагается в верхне-наружном отделе, то нередко заболевание ошибочно расценивают как опухоль слезной железы. Лечение только хирургическое.

Гранулематоз Вегенера – системное заболевание с поражением мельчайших сосудов, при котором возникают деструктивно-продуктивные и продуктивные васкулиты, полиморфно-клеточные гранулемы с многоядерными гигантскими клетками. Заболевание характеризуется клинической триадой: некротизирующее воспаление верхних дыхательных путей, хронический диффузный нефрит и диффузный ангиит. Орган зрения страдает у 40-45% больных. Первое описание поражения орбиты при гранулематозе Вегенера относится к 1960 году. Клинически заболевание характризуется внезапным появлением симптомов быстро растущей опухоли орбиты.

Гранулематоз Вегенера

И только после появления лихорадки, потери веса можно заподозрить гранулематоз Вегенера. Точный диагноз возможен только после патогистологического исследования биоптата из орбиты.