- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Врожденная глаукома

Врожденная глаукома наблюдается у 1 на 10-20 тысяч новорожденных и чаще проявляется вскоре после рождения. Однако если нарушения оттока водянистой влаги выражены не резко, то клинические проявления глаукомы могут отодвинуться на несколько лет (инфантильная и ювенильная глаукома). Одной из причин врожденной глаукомы служит неполное рассасывание эмбриональной мезодермальной ткани в углу передней камеры.

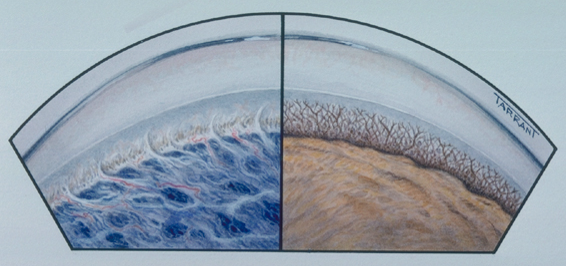

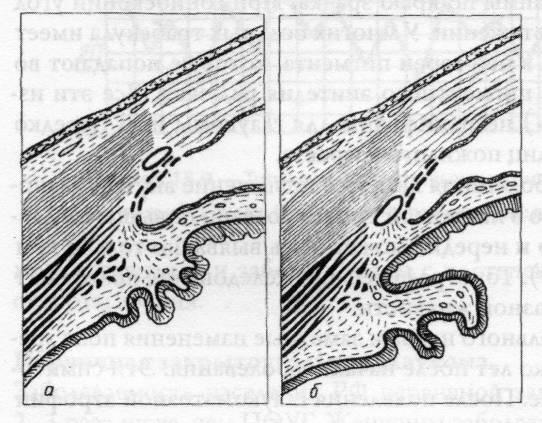

Угол передней камеры при врожденной глаукоме

Эта ткань закрывает доступ водянистой влаги к трабекуле и шлеммову каналу. Другие причины связаны с неправильным развитием цилиарной мышцы или дефектами в формировании трабекулы и шлеммова канала. Врожденная глаукома нередко комбинируется с другими дефектами развития глаза или организма ребенка, но может быть и самостоятельным заболеванием. Как правило, один глаз поражается в большей степени, чем другой, что облегчает диагностику.

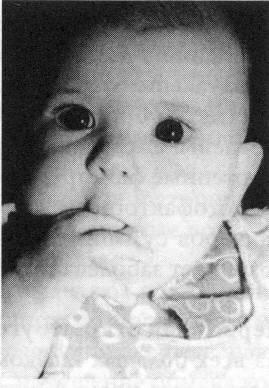

У детей раннего возраста капсула глаза растяжима и эластична, поэтому при врожденной глаукоме доминируют симптомы, связанные с растяжением роговицы и склеры. Растяжение роговицы приводит к раздражению в ней нервных элементов. Сначала появляются слезотечение, светобоязнь, затем увеличение размеров роговицы и всего глазного яблока (рисунок 15.6) становится заметным на глаз (гидрофтальм, буфтальм – бычий глаз).

Рис. 15.6 – Ребенок с врожденной глаукомой обоих глаз

Диаметр роговицы увеличивается до 12 мм и более, уменьшается ее толщина и увеличивается радиус кривизны. Характерны углубление передней камеры и атрофия стромы радужки. Постепенно роговица теряет прозрачность из-за отека ее стромы и эндотелия. Причиной отека служит проникновение водянистой влаги в роговичную ткань через трещины в перерастянутом заднем эпителии. Одновременно значительно расширяется лимб и его границы теряют четкость. Экскавация ДЗН развивается быстро, но вначале она обратима и уменьшается при снижении ВГД.

Лечение врожденной глаукомы хирургическое. Медикаментозную терапию применяют как дополнительную меру воздействия.

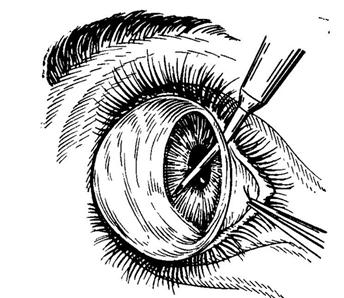

В ранней стадии болезни при открытом УПК чаще производят гониотомию, направленную на очищение трабекулярной зоны с целью воссоздания дренажной системы в углу передней камеры, или трабекулотомию.

Гониотомия

В поздних стадиях более эффективны фистулизирующие операции, гониопунктура (рисунок 15.7) и деструктивные вмешательства на ресничном теле.

Рис. 15.7 – Гониопунктура при врожденной глаукоме

Прогноз удовлетворительный, но только при своевременном выполнении оперативного вмешательства. Зрение сохраняется в течение всей жизни у 75% больных, которым операция была произведена в начальной стадии болезни, и только у 15-20% поздно прооперированных больных.

Первичная глаукома

Первичная глаукома – одна из самых частых причин необратимой слепоты. Частота потери зрения вследствие глаукомы в нашей стране и других развитых странах устойчиво держится на уровне 14-15% от общего числа всех слепых.

Этиология первичной глаукомы, как открытоугольной, так и закрытоугольной, связана не с одним, а с большим числом патогенных факторов, включающих индивидуальные анатомические особенности; интенсивность и характер возрастных изменений в различных структурах глаза, особенно в его дренажной системе; индивидуальные особенности обменных процессов; состояние нервной и эндокринной систем организма. Все эти факторы в той или иной степени генетически обусловлены. Следует подчеркнуть, что у каждого больного можно обнаружить не все патогенные факторы, а только часть из них, поэтому первичную глаукому относят к многофакторным заболеваниям с пороговым эффектом. Действие патогенных факторов суммируется и, если их общий эффект превысит определенный порог, возникает заболевание.

Первичная открытоуголъная глаукома (ПОУГ)

Из всех больных глаукомой ПОУГ наблюдается у 70%. Заболевание, как правило, развивается после 40-летнего возраста. Частота первичной открытоугольной глаукомы среди лиц возрастной группы 40-45 лет составляет около 0,1%, среди людей 50-60 лет она достигает 1,5-2,0%, а в возрастной группе 75 лет и старше – около 10%. ПОУГ возникает и в молодом возрасте, но значительно реже.

К факторам риска, влияющим на заболеваемость ПОУГ, относятся следующие: пожилой возраст, наследственность (глаукома у близких родственников), раса (представители негроидной расы болеют в 2-3 раза чаще, чем европеоидной), сахарный диабет, нарушения глюкокортикоидного обмена, артериальная гипотензия, миопическая рефракция, ранняя пресбиопия, псевдоэксфолиативный синдром и синдром пигментной дисперсии.

Патогенез ПОУГ включает следующие патофизиологические этапы: ухудшение оттока водянистой влаги, вызванного дистрофическими изменениями в трабекулярном аппарате и повышения ВГД. Повышение ВГД обусловливает снижение перфузионного кровяного давления и интенсивности внутриглазного кровообращения, а также деформацию двух механически слабых структур – трабекулярной диафрагмы в дренажной системе глаза и решетчатой пластинки склеры. Смещение кнаружи первой из этих структур приводит к сужению и частичной блокаде шлеммова канала (каналикулярный блок), которая служит причиной дальнейшего ухудшения оттока ВВ из глаза, а прогиб и деформация решетчатой пластинки склеры вызывают ущемление волокон зрительного нерва в ее деформированных канальцах. Блокада синуса легче возникает в глазах с анатомическим предрасположением, которое заключается в переднем положении венозного синуса склеры, слабом развитии склеральной шпоры и относительно заднем расположении цилиарной мышцы (рисунок 15.8).

Рис. 15.8 – Переднее (а) и заднее (б) положение венозного синуса склеры в углу передней камеры

Эти морфологические особенности ослабляют эффективность механизма цилиарная мышца – склеральная шпора – трабекула, который поддерживает в открытом состоянии венозный синус склеры и трабекулярные щели.

Кроме анатомического предрасположения, определенное значение в возникновении глаукоматозного процесса имеют дистрофические изменения в трабекулярном аппарате или интрасклеральном отделе дренажной системы глаза.

Гемоциркуляторные нарушения можно разделить на первичные и вторичные. Первичные нарушения предшествуют повышению ВГД, вторичные возникают в результате действия повышенного ВГД на гемодинамику глаза.

Среди причин возникновения метаболических сдвигов выделяют последствия гемоциркуляторных нарушений, приводящих к ишемии и гипоксии внутриглазных структур. К метаболическим нарушениям при глаукоме относят также псевдоэксфолиативную дистрофию, перекисное окисление липидов, нарушение обмена коллагена и гликозаминогликанов.

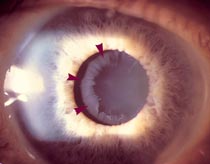

Псевдоэксфолиативный синдром

Отрицательное влияние на метаболизм дренажной системы глаза оказывает возрастное снижение активности ресничной мышцы, сосуды которой участвуют и в питании бессосудистого трабекулярного аппарата.

Выделяют 4 клинико-патогенетические формы ПОУГ: простую, эксфолиативную, пигментную и глаукому нормального давления.

Клиническая картина простой ПОУГ

В большинстве случаев открытоугольная глаукома возникает и прогрессирует незаметно для больного, который не испытывает никаких неприятных ощущений и обращается к врачу только тогда, когда замечает значительное ухудшение зрения. Только примерно у 15% больных субъективные симптомы появляются еще до заметного ухудшения зрительных функций. Они заключаются в жалобах на чувство полноты в глазу, затуманивание зрения и появления радужных кругов при взгляде на источник света. Все эти симптомы возникают периодически, когда внутриглазное давление повышается особенно значительно.

Очень скудны и изменения в глазу с открытоугольной глаукомой, обнаруживаемые при объективном обследовании. В глазах с повышенным внутриглазным давлением передние цилиарные артерии у места входа их в эмиссарий расширяются, приобретая характерный вид («симптом кобры»).

«Симптом кобры»

При внимательном осмотре щелевой лампой можно видеть дистрофические изменения в строме радужки и нарушение целости пигментной каймы по краю зрачка. При гониоскопии угол передней камеры открыт на всем протяжении. У многих больных трабекула имеет вид темной полосы из-за отложения в ней зерен пигмента, которые попадают во влагу передней камеры при распаде пигментного эпителия радужки. Все эти изменения (кроме «симптома кобры») неспецифичны для глаукомы и их нередко можно видеть и в здоровых глазах у лиц пожилого возраста.

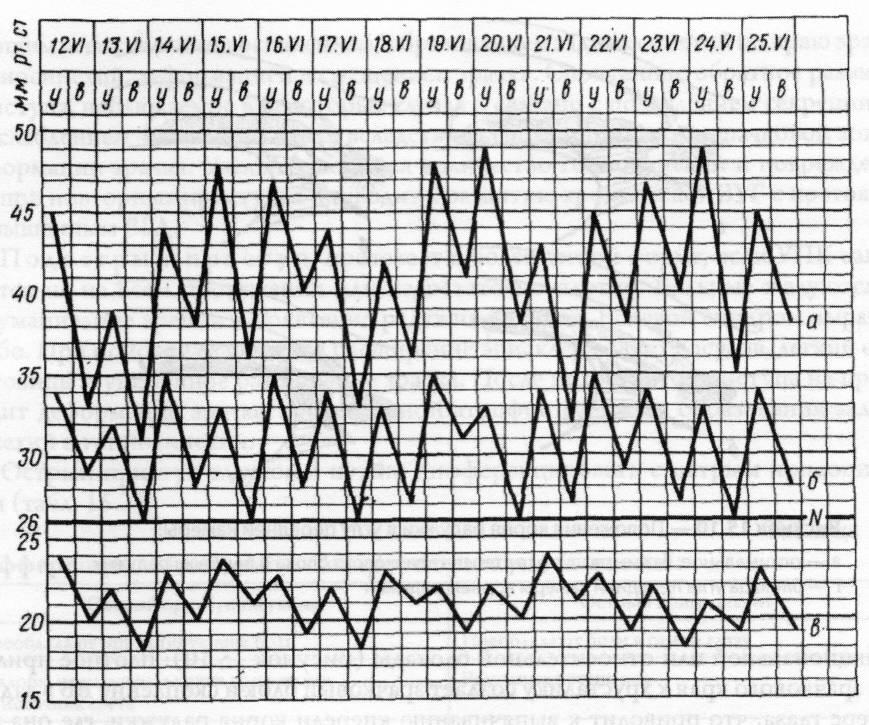

Наиболее важным симптомом заболевания является повышение внутриглазного давления. Следует иметь в виду, что в начальной стадии болезни повышение давления носит непостоянный характер и нередко может быть выявлено только при суточной тонометрии (рисунок 15.9).

Рис. 15.9 – Типы суточных кривых внутриглазного давления

а – высокая кривая; б – умеренно повышенная; в – нормальная.

Тонографические исследования позволяют выявить ухудшение оттока внутриглазной жидкости.

Глаукоматозная экскавация зрительного нерва и заметные изменения поля зрения появляются лишь через несколько лет после начала заболевания. Эти симптомы и их динамика уже описаны ранее. После появления глаукоматозной атрофии зрительного нерва заболевание начинает прогрессировать быстрее и при недостаточно эффективном лечении может привести к полной слепоте.

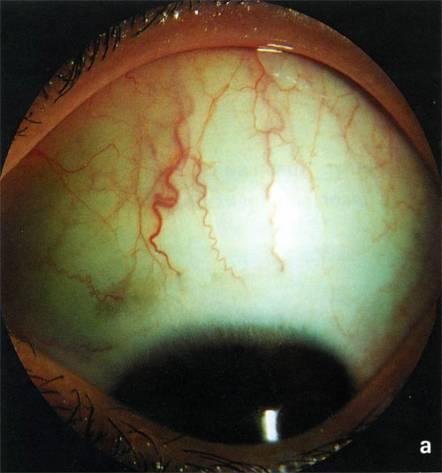

После полной потери зрения глаз может иметь почти совершенно нормальный вид, и только при внимательном осмотре обнаруживаются расширение передних цилиарных сосудов, тусклость роговицы и атрофические изменения в радужке. Однако при очень высоком уровне офтальмотонуса может развиться синдром терминальной болящей глаукомы, который заключается в появлении сильных болей в глазу, резком расширении эписклеральных сосудов, отеке роговицы, особенно ее эпителия, с образованием пузырьков и эрозий (буллезный кератит).

Отек роговицы при глаукоме

На радужке в углу передней камеры нередко появляются новообразованные сосуды.

Хотя открытоугольная глаукома возникает, как правило, в обоих глазах, у 80% больных она протекает асимметрично; один глаз поражается раньше, и заболевание его протекает тяжелее, чем в другом глазу.

Дифференциальный диагноз открытоугольной глаукомы проводится с офтальмогипертензией и заболеваниями с постепенным и безболезненным снижением остроты зрения.

Первичная закрытоугольная глаукома

Заболеваемость населения РФ первичной закрытоугольной глаукомой (ПЗУГ) в 2-3 раза ниже, чем ПОУГ. Женщины заболевают в 2 раза чаще, обычно в возрасте старше 50 лет. В отличие от ПОУГ, эту форму глаукомы диагностируют практически сразу после ее возникновения.

Выделяют три этиологических фактора: анатомическое предрасположение, возрастные изменения в глазу и функциональный фактор, непосредственно обусловливающий закрытие УПК. Анатомическое предрасположение к заболеванию включает небольшие размеры глазного яблока, гиперметропическую рефракцию, мелкую переднюю камеру, узкий УПК, крупный хрусталик, а также увеличение его толщины в связи с набуханием, деструкцию и увеличение объема стекловидного тела. К функциональным факторам относятся: расширение зрачка в глазу с узким УПК, повышение продукции ВВ, увеличение кровенаполнения внутриглазных сосудов.

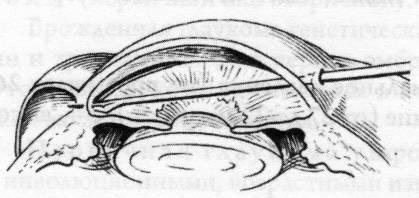

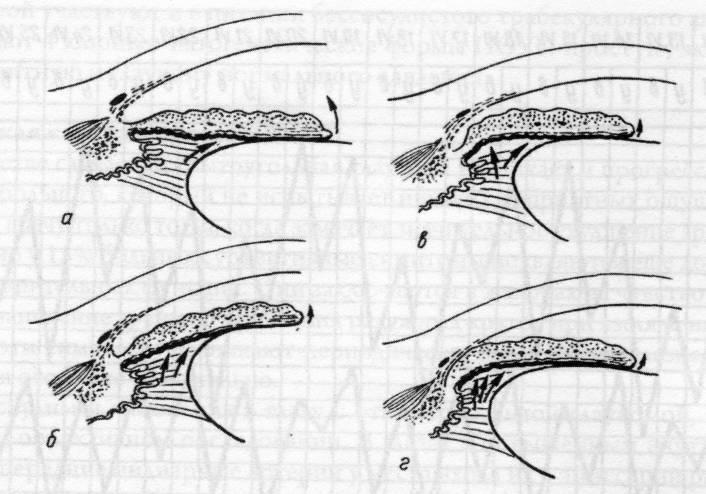

Основным звеном в патогенезе ПЗУГ является внутренний блок шлеммова канала – закрытие УПК корнем радужки. Описаны следующие механизмы такой функциональной или относительной блокады (рисунок 15.10): плотное прилегание зрачкового края к хрусталику создает зрачковый блок и скопление ВВ в задней камере глаза, что приводит к выпячиванию кпереди корня радужки, где она наиболее тонкая, и блокаде УПК; образующаяся при расширении зрачка прикорневая складка радужки закрывает фильтрационную зону узкого УПК; разжижение или отслоение заднего отдела стекловидного тела и скопления жидкости в заднем сегменте глаза может привести к смещению стекловидного тела кпереди и возникновению витреохрусталикового блока. При этом корень радужки придавливается хрусталиком к передней стенке УПК.

Рис. 15.10 – Положение корня радужки в углу передней камеры:

а – оптимальное; б, в – различная степень зрачкового блока и бомбажа радужки; г – блокада угла передней камеры корнем радужки.

В результате периодически возникающих функциональных блоков происходит образование спаек (гониосинехий) и сращения корня радужки с передней стенкой УПК. Происходит его облитерация.

Течение болезни волнообразное, с приступами и спокойными межприступными периодами. Различают острые и подострые приступы ПЗУГ.

Острый приступ глаукомы возникает под влиянием эмоциональных факторов, при длительном пребывании (но без сна) в темноте, при медикаментозном расширении зрачка или без каких-либо видимых причин. Больной жалуется на боли в глазу и надбровной дуге, затуманивание зрения и появление радужных кругов при взгляде на источник света. При резко выраженном приступе могут появиться тошнота и рвота, а боли иррадиируют в отдаленные органы (сердце, область живота), что иногда служит причиной грубых диагностических ошибок. При осмотре глаза отмечают застойную инъекцию, отек роговицы, мелкую переднюю камеру, расширенный зрачок и закрытый УПК при гониоскопии. ВГД повышается до 40-60 мм рт. ст. В результате странгуляции части сосудов развиваются явления очагового или секторального некроза стромы радужки с последующим асептическим воспалением, образованием задних синехий по краю зрачка, гониосинехий, деформацией и смещением зрачка.

Острый приступ глаукомы

Спонтанное обратное развитие приступа, наблюдаемое в некоторых случаях, связано с подавлением секреции ВВ и ослаблением зрачкового блока вследствие атрофии радужки в зрачковой зоне и деформации зрачка. Увеличивающееся количество гониосинехий и повреждение ТА при повторных приступах приводит к развитию хронической ЗУГ с постоянно повышенным ВГД.

Подострый приступ протекает в более легкой форме, если УПК закрывается не на всем протяжении или недостаточно плотно. Больные жалуются на затуманивание зрения и появление радужных кругов. Болевой синдром выражен слабо. При осмотре отмечается расширение эписклеральных сосудов, легкий отек роговицы и умеренное расширение зрачка. После подострого приступа не происходит деформации зрачка, сегментарной атрофии радужки, образования задних синехий и гониосинехий.

Острый приступ глаукомы нужно дифференцировать с острым иридоциклитом (табл. 15.2).

Таблица 15.2