- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Дистрофические изменения сетчатки

Пигментная дистрофия сетчатки (пигментный ретинит, тапеторетинальная дегенерация). Заболевание неизвестной этиологии с определенной семейно-наследственной тенденцией.

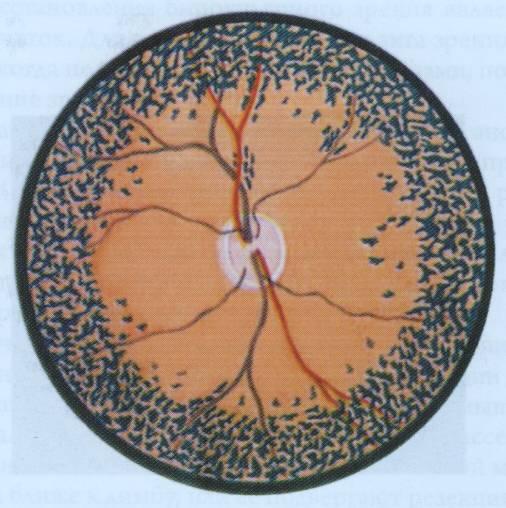

Больные жалуются на ослабление и потерю зрения, особенно с наступлением сумерек (гемералопия). На глазном дне по ходу ретинальных сосудов, начиная с периферии, образуются своеобразные пигментные отложения темно-коричневого цвета, напоминающие костные тельца различной величины и формы. Нередко они скапливаются в кучки в виде россыпи мелкого угля. По мере прогрессирования процесса клетки пигментного эпителия обесцвечиваются так, что глазное дно просвечивает и приобретает вид мозаики, создаваемой хориоидальными сосудами. Увеличиваются количество и размеры пигментных отложений, зона распространения их медленно расширяется, пока вся сетчатка не будет густо усеяна пигментными массами (рисунок 13.5).

Рис. 13.5 – Пигментная дистрофия сетчатки

Дистрофические изменения, начавшись на крайней периферии в виде единичных «костных телец», распространяются и постепенно захватывают центральные отделы. При этом отмечается также резкое сужение калибра ретинальных сосудов, они становятся нитевидными. Снижается центральное зрение, поле зрения постепенно концентрически суживается. Изменения в поле зрения характеризуются кольцевидными скотомами соответственно расположению участков дистрофии.

Начинает выпадать поле зрения в нижнетемпоральном квадранте, затем скотома приобретает частичную или полную кольцевидную форму. Дольше всего сохраняются функции центральной и парацентральной зон сетчатки. Диск зрительного нерва становится бледным с восковидным оттенком, а позднее развивается типичная картина атрофии зрительного нерва.

При классической пигментной дистрофии отмечается медленное хроническое течение. Периоды прогрессирования процесса чередуются с ремиссиями. В период ремиссии улучшается острота зрения, расширяется поле зрения. Пигментные отложения по ходу сосудов становятся офтальмоскопически видны в возрасте между 3-8 годами. Типичные проявления пигментной дистрофии начинаются в школьные годы и к 20 годам становятся уже отчетливо видными. Слепота обычно наступает между 40-50 годами, редко – в возрасте старше 60 лет.

В диагностике ранних стадий пигментной дистрофии большое значение придают электроретинографическому исследованию.

Пигментная дистрофия нередко протекает атипично. Она может поражать лиц преклонного возраста. Количество пигмента может варьировать от интенсивных скоплений до единичных глыбок вплоть до полного их отсутствия (пигментная дистрофия без пигмента). Могут наблюдаться отклонения и в форме пигментных отложений – от «костных телец» до причудливой мозаики. Топография пигментных клеток может носить диффузный характер, иметь вид конгломератов в центральных участках сетчатки или ее секторах. Нередко пигментная дистрофия развивается на одном глазу.

Данные об этиологии пигментной дистрофии противоречивы. Придают значение генетическим факторам, эндокринным расстройствам, авитаминозу, гипофункции мозгового придатка, полигландулярным расстройствам или токсическим влияниям. Высказывается гипотеза, что пигментная дистрофия является результатом расстройства системы обновления фоторецепторов сетчатки под влиянием избыточного света, который высвечивает родопсин. Прогноз неблагоприятный. Систематическое лечение способно лишь замедлить патологический процесс.

Лечение. Рекомендовано ношение очков со светофильтрами во избежание повреждающего действия света. Из множества предложенных методов наиболее патогенетически оправданы те из них, которые направлены на расширение сосудов, улучшение трофики сетчатки, хориоидеи и зрительно нерва (пентоксифиллин, винпоцетин). Целесообразно назначение антиоксидантов (эмоксипин, гистохром). Полезны витамины: С, В2, Е, РР; антоцианозиды, микроэлементы: цинк, селен. Из хирургических процедур применяют реваскуляризацию в виде частичной пересадки полосок глазодвигательных мышц в перихориоидальную область в целях улучшения кровообращения в сосудистой оболочке. Метод у ряда больных дает положительный эффект. Предпринимаются попытки трансплантации клеток пигментного эпителия и нейрональных клеток сетчатки зародыша.

Юношеские дистрофии сетчатки

Генетически обусловленные дистрофические изменения сетчатки и сосудистой оболочки, возникающие в детском и юношеском возрасте, нередко носят семейно-наследственный характер и передаются по рецессивному или доминантному типу. Как правило, поражаются оба глаза. Заболевание характеризуется медленным снижением остроты зрения, появлением центральной скотомы, нарушением цветоощущения. Различают следующие основные формы юношеских макулодистрофий.

Желточная дистрофия Беста офтальмоскопически характеризуется наличием кистообразного очага желтого цвета, правильной округлой формы, с четкими границами, размером от 0,5 до 2-3-х диаметров диска зрительного нерва.

Желточная дистрофия Беста

Этот очаг располагается в макулярной области и по внешнему виду весьма напоминает желток сырого яйца. Течение заболевания делится на три стадии: желточной кисты; экссудативно-геморрагическую, которая характеризуется разрывом кисты и появлением кровоизлияний в сетчатку и сосудистую оболочку, наличием отека сетчатки; рубцово-атрофическую. На месте кисты формируется атрофический очаг.

Дистрофия Штаргардта имеет медленно прогрессирующее течение. В начальной стадии заболевания в макулярной области определяется крапчатый отек овальной или округлой формы, имеющий буроватую окраску. Отмечается рефлектирование сетчатки за пределами зоны дистрофического поражения.

Дистрофия Штаргардта

Во второй стадии развития поражение выходит за пределы макулярной зоны, нарастает деструкция пигментного эпителия, уплотняется базальная пластинка, что характеризуется появлением «золотистых» рефлексов. В третьей стадии значительно усиливается депигментация очага, появляются изменения в сосудистой оболочке, что приводит к формированию атрофического фокуса.

Желточно-пятнистая дистрофия Франческетти характеризуется наличием очень своеобразных желтоватых очажков, локализирующихся в наружных слоях сетчатки. Величина их варьирует от точечных до полутора диаметров вены, форма разнообразная. Иногда желточно-пятнистые очажки сливаются или наслаиваются друг на друга. Располагаются они в макулярной области, но могут быть рассыпаны и по всему заднему полюсу глаза. Заболевание может протекать стационарно, но чаще прогрессирует. Следует различать три стадии желточно-ггятнистой дистрофии: начальную, неосложненную, характеризующуюся наличием только желто-пятнистых очажков; развитую, или осложненную: в макулярной зоне, помимо желто-пятнистых очажков, появляются диспигментация, уплотнение базальнои пластинки, т. е. изменения, аналогичные таковым при дистрофии Штаргардта; далеко зашедшую, в которой, как правило, отмечается диффузное распространение процесса по всему глазному дну.

Возрастные дистрофии сетчатки

В пожилом возрасте нейронные элементы сетчатки претерпевают мало изменений, хотя атрофия небольшой степени, видимо, поражает все невральные структуры. Наиболее выраженным признаком является атеросклероз ретинальных сосудов. В старческом возрасте атрофические изменения более всего выражены во внутренних слоях сетчатки, но если к этим изменениям присоединяются также склеротические изменения в хориокапиллярах, дистрофические процессы распространяются на внешние слои. Сетчатка с возрастом становится офтальмоскопически менее прозрачной, а фон ее более темным. Исчезают юношеский блеск, макулярный и фове-альный рефлексы. Возрастные изменения сетчатки наблюдаются особенно в двух зонах, где циркуляция наиболее уязвима, – на периферии сетчатки и в желтом пятне, поэтому дистрофии сетчатки принято делить на центральные и периферические.

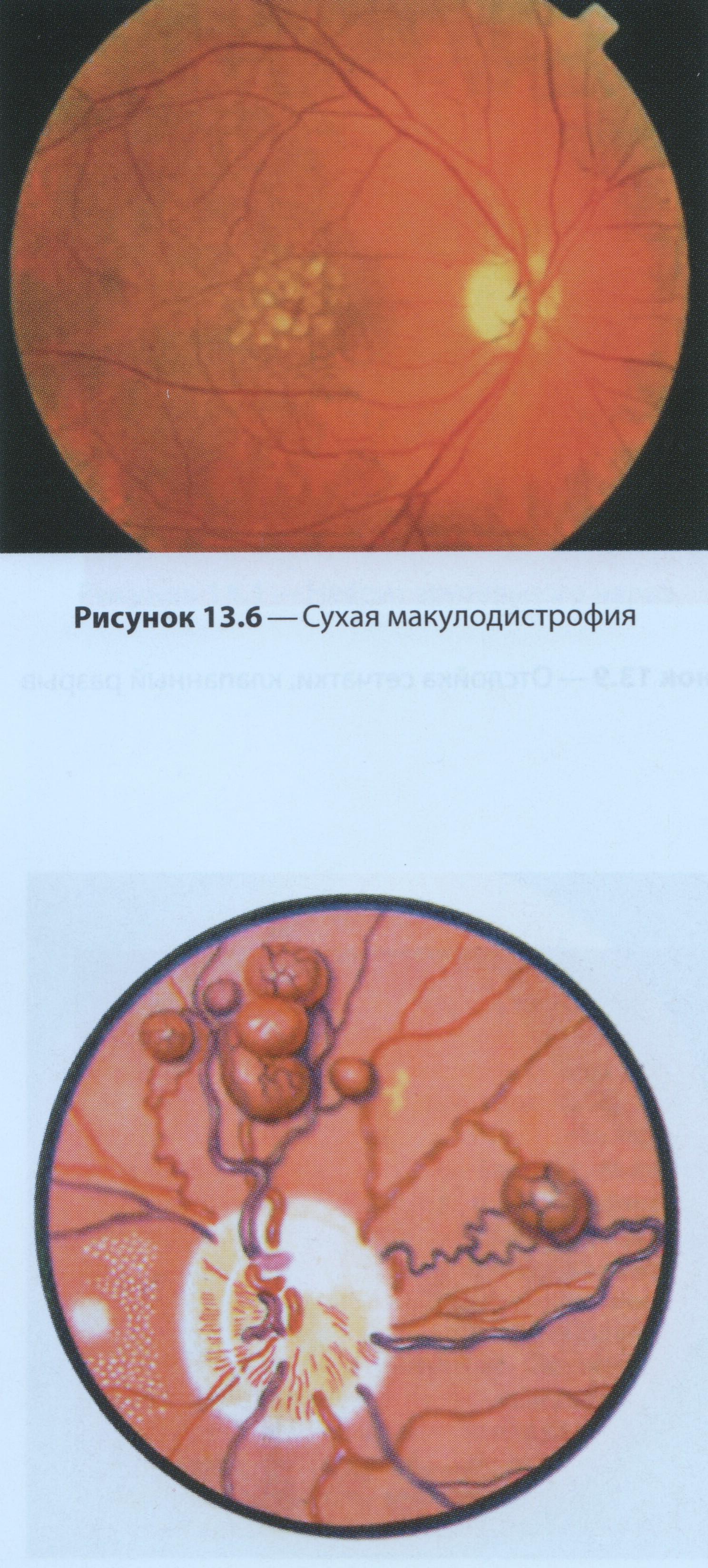

В течение возрастной макулярной дистрофии различают три фазы: сухую (рисунок 13.6); экссудативно-геморрагическую; рубцово-атрофическую, или псевдотуморозную (дистрофия Кунта - Юниуса).

Рис. 13.6 – Сухая макулодистрофия

Процесс преимущественно двусторонний.

В начальной стадии появляется мелкоочаговая диспигментация, на ее фоне возникают желтовато-розовые очажки, вокруг которых видна неравномерная ячеистая пигментация. Крупные глыбки наблюдаются редко. Иногда просвечивают склерозированные хориоидальные сосуды. В этой стадии возможно формирование кисты.

Для экссудативно-геморрагической фазы характерен отек сетчатки. Сетчатка утолщается более чем в 2 раза, приобретает сероватый оттенок. Отложения экссудата смазывают ход мелких парамакулярных сосудов, появляются штриховидные и точечные геморрагии. Очаги становятся крупнее. Позднее начинают преобладать процессы пролиферации, формируется серого цвета, дисковидной формы образование, резко проминирующее в стекловидное тело, окаймленное геморрагиями. На поверхности диска видны пигментные отложения. Дисковидная дистрофия очень напоминает новообразование. Возрастные дистрофии относятся к абиотрофическим проявлениям.

Крайняя периферия сетчатки по мере старения теряет прозрачность. Накопление липофусцина в ганглиозных клетках приводит к появлению локализованных округлых утолщений по ходу нервных волокон. Одновременно в самих периферических отделах сетчатки (у зубчатой линии), преимущественно в темпоральном секторе, появляются клеточные, а затем и межклеточные вакуоли, располагающиеся во внутреннем ядерном и наружном плексиформном слоях. Вакуоли, сливаясь, формируют кисты различной величины, содержащие мукоидный материал. Возникает кистовидное перерождение. Первые проявления кистовидной дистрофии можно наблюдать даже у лиц до 30 лет, но наиболее отчетливой она становится в старческом возрасте. При патологических состояниях кистозное перерождение проявляется ярче и, в конце концов, может наблюдаться даже в центральных зонах.

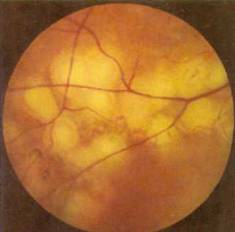

Разрушение межкистных стенок и расщепление сетчатки на две пластинки по наружному плексиформному слою называется ретиношизисом.

Буллезный ретиношизис

Изменения в сетчатке носят характер серовато-белого пузыревидного возвышения, артерии и вены беловатые, облитерированные. Процесс начинается на периферии в нижнем квадранте височной стороны, часто симметричен в обоих глазах и распространяется по направлению к заднему полюсу. Кистоподобное образование имеет четкие границы, гладкую поверхность, сохраняет прозрачность, вследствие чего офтальмоскопически трудно различимо. Его легче всего распознать по наличию ретинальных сосудов, которые кажутся свободно плавающими в стекловидном теле. Изредка ретинальные сосуды могут разрываться, и тогда кровь заполняет интраретинальную полость. Такие полости, содержащие остатки крови и гемосидерин на стенке, клинически напоминают опухоль. При ретиношизисе можно обнаружить маленькие и множественные отверстия в обоих слоях, при наличии которых может развиться ретинальная отслойка.

В ранней стадии ретиношизиса клинические симптомы полностью отсутствуют, только в запущенной стадии может наблюдаться снижение зрения. Заболевание может быть обнаружено только при периметрии. Визуальные дефекты становятся очевидными, если ретиношизис распространяется за экватор.

Дифференциальная диагностика ретиношизиса довольно трудна. Чаще приходится дифференцировать его с отслойкой сетчатки, которая при отслойке становится более мутной, образует подвижные складки. Границы отслойки менее четки, чем при ретиношизисе. Прогноз при периферическом ретиношизисе довольно благоприятный до тех пор, пока он остается стабильным и прогрессирует медленно. При прогрессировании заболевания возникает опасность поражения центральной зоны (макулярная дистрофия).

Из других видов периферической дистрофии следует назвать очаговую и диффузную хориоретинальную дистрофию, решетчатую дистрофию, ретинальную экскавацию.

Для очаговой и диффузной хориоретинальной дистрофии, как свидетельствует само название, характерно вовлечение в процесс не только сетчатки, но и сосудистой оболочки.

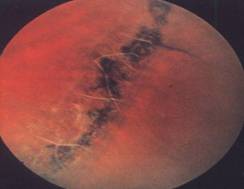

Диффузная хориоретинальная дистрофия

Очаговая дистрофия имеет вид довольно крупных очагов бело-серого цвета с четкой границей и причудливым отложением пигмента. Диффузная хориоретинальная дистрофия по форме напоминает след дождевого червя.

Морфологически подтверждается поражение наружных слоев сетчатки. Склероз поражает, прежде всего, капилляры. В пигментном эпителии старческие изменения более отчетливы, при этом они соответствуют своим гомологам в цилиарном теле и радужке.

Для решетчатой дистрофии и ретинальной экскавации типично нарушение в мозговом слое сетчатки. Не исключено, что патологические изменения стекловидного тела играют не последнюю роль в патогенезе этих видов периферической дистрофии сетчатки.

Для решетчатой дистрофии характерны очаговые истончения сетчатки с наличием штриховидных белых линий, формирующих причудливую решетку.

Решетчатая дистрофия сетчатки

В этой области нередки разрывы сетчатки.

Ретинальная экскавация – это локальное истончение сетчатки. Соответственно очагу сетчатка кажется ярко-красной, очаг дистрофии напоминает разрыв, но никогда не бывает виден клапан, сохраняется непрерывный ход сосудов. Это скорее предразрыв, который в дальнейшем может привести к разрыву сетчатки и ее отслойке. Если для очаговой и диффузной хориоретинальной дистрофии характерно отложение пигмента, то решетчатой дистрофии и ретинальной экскавации пигментные скопления несвойственны.

Как правило, периферические дистрофии наблюдаются на обоих глазах, но степень их проявления бывает различной. Развиваются они годами без значительного ухудшения зрительных функций. Офтальмоскопически их трудно видеть, если не использовать трехзеркальную линзу Гольдмана.

У пожилых людей возможен гиалиноз базальной пластинки. Она становится желтоватой, менее эластичной, легко отслаивается, в ней появляются своеобразные выросты, которые имеют вид беловатых блестящих очажков различной величины (друзы сетчатки). Острота зрения при друзах обычно не страдает.

Лечение возрастной дегенерации малоэффективно. Обычно применяют антиоксиданты (эмоксипин, гистохром), витамины A, B1, B2, В6, каротиноиды, микроэлементы (селен, цинк), антикоагулянты, кортикостероиды, ангиопротекторы, липотропные средства, пептидные биорегуляторы (ретиналамин). Положительных результатов добиваются лазеркоагуляцией, которая особенно показана при экссудативной и экссудативно-геморрагической формах макулодистрофии. Этот вид лечения позволяет добиться значительного улучшения зрительных функций и длительной стабилизации их на достигнутом уровне. Перспективным является также использование методов лазеркоагуляции и лазерной стимуляции при лечении так называемых сухих форм макулодистрофии. Обнадеживающие результаты позволяет получить фотодинамическая терапия. Менее эффективны лазерные вмешательства, как, впрочем, и другие методы лечения при псевдотуморозных формах центральной дистрофии, когда в макулярной области на месте фиброваскулярной мембраны уже сформировался плотный рубец. Для улучшения кровообращения заднего полюса глаза проводят реваскуляризирующие, вазореконструктивные операции, трансплантацию биоматериалов. Большие надежды возлагаются на разрабатываемое в настоящее время хирургическое лечение, заключающееся в трансплантации пигментного эпителия и фоторецепторного слоя сетчатки.