- •Учебная литература

- •Предисловие

- •Краткий исторический очерк развития офтальмологии

- •X.П. Тахчиди

- •Глава 1 анатомия и физиология органа зрения

- •Общее строение органа зрения

- •Глазница

- •Анатомия и физиология век

- •Конъюнктива

- •Анатомия и физиология слезных органов

- •Кровоснабжение глазного яблока и его вспомогательного аппарата

- •Иннервация глаза и глазницы

- •Глава 2 методы исследования органа зрения

- •Наружный осмотр

- •Метод бокового освещения

- •Метод исследования проходящим светом

- •Офтальмоскопия

- •Биомикроскопия

- •Гониоскопия

- •Диафаноскопия

- •Исследование внутриглазного давления

- •Исследование чувствительности роговицы

- •Эхоофтальмография

- •Лазерные сканирующие офтальмоскопы

- •Электроретинография

- •Офтальмодинамометрия

- •Флюоресцентная ангиография

- •Методика исследования глаз у детей

- •Последовательность проведения обследования пациента с заболеванием органа зрения

- •Глава 3

- •Функции зрительного

- •Анализатора и методика

- •Их исследования

- •Центральное зрение

- •Цветоощущение

- •Периферическое зрение

- •Средние границы поля зрения на цвета (в градусах)

- •Светоощущение. Методы исследования

- •Глава 4 физиологическая оптика оптическая система глаза

- •Виды рефракции глаза

- •Развитие рефракции

- •Корригирующие линзы

- •Определение вида и силы оптического стекла

- •Аккомодация

- •Методы определения клинической рефракции

- •Объективные методы определения рефракции

- •Клиника, коррекция и лечение различных видов рефракции

- •Глава 5 заболевания век

- •Отек век

- •Абсцесс века

- •Блефарит

- •Халазион

- •Заболевания нервно-мышечного аппарата

- •Врожденные аномалии век

- •Глава 6 заболевания конъюнктивы

- •Инфекционные конъюнктивиты Бактериальные конъюнктивиты

- •Вирусные конъюнктивиты

- •Хламидийные конъюнктивиты

- •Аллергические конъюнктивиты

- •Дистрофические изменения конъюнктивы

- •Глава 7 заболевания слезных органов

- •Заболевания слезной железы

- •Заболевания слезоотводящего аппарата

- •Глава 8 заболевания роговицы

- •Общая характеристика роговицы

- •Кератиты и их классификация

- •Экзогенные кератиты

- •Эндогенные кератиты

- •Классификация герпетических кератитов

- •I. Поверхностные:

- •II. Глубокие:

- •Туберкулезные кератиты

- •Сифилитический кератит

- •Неинфекционные кератиты, возникающие на фоне системных заболеваний соединительной ткани

- •Нейропаралитический кератит

- •Кератиты невыясненной этиологии

- •Дистрофии роговицы

- •Исходы заболеваний роговицы

- •Кератопластика

- •Техника сквозной пересадки роговицы

- •Послойная пересадка роговицы

- •Глава 9 заболевания склеры

- •Аномалии развития склеры

- •Глава 10 заболевания сосудистой оболочки

- •Ириты и иридоциклиты

- •Периферические увеиты

- •Хориоидиты

- •Осложнения увеитов

- •Этиология увеитов

- •Лечение

- •Увеопатии

- •Врожденные аномалии сосудистой обоаочки

- •Глава 11 заболевания хрусталика

- •Приобретенные катаракты

- •Возрастные (сенильные) катаракты

- •Катаракты при общих заболеваниях

- •Катаракты при отравлениях

- •Катаракты при воздействии лучистой энергии

- •Лечение приобретенных катаракт

- •Вторичная катаракта

- •Врожденные катаракты

- •Аномалии хрусталика

- •Глава 12 патология стекловидного тела

- •Глава 13 заболевания сетчатки

- •Поражения сетчатки воспалительного характера

- •Дистрофические изменения сетчатки

- •Факоматозы

- •Отслойка сетчатки

- •Ретинопатия недоношенных

- •Аномалии развития сетчатки

- •Глава 14 заболевания зрительного нерва

- •Воспаление зрительного нерва

- •Застойный диск зрительного нерва

- •Атрофия зрительного нерва

- •Ишемическая оптическая нейропатия

- •Друзы диска зрительного нерва

- •Глава 15 патология внутриглазного давления

- •Классификация глаукомы

- •Классификация первичной глаукомы

- •Врожденная глаукома

- •Первичная глаукома

- •Дифференциальный диагноз острого приступа глаукомы

- •Вторичная глаукома

- •Лечение глаукомы

- •Глава 16 заболевания глазодвигательного аппарата

- •Содружественное косоглазие

- •Классификация содружественного косоглазия

- •Происхождение содружественного косоглазия

- •Принципы лечения содружественного косоглазия

- •Паралитическое косоглазие

- •Нистагм

- •Глава 17 заболевания орбиты

- •Воспалительные заболевания

- •Эндокринная офтальмопатия

- •Паразитарные заболевания

- •Глава 18 патология органа зрения при общих заболеваниях

- •Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки

- •Сахарный диабет

- •Болезни крови

- •Болезни почек

- •Системные заболевания

- •Интоксикации

- •Болезни уха, горла и носа

- •Болезни полости рта

- •Глава 19 повреждения органа зрения

- •Повреждения глазницы

- •Повреждения вспомогательного аппарата глаза

- •Повреждения глазного яблока

- •Осложнения проникающих ранений глаза

- •Тупые травмы глаза

- •Ожоги глаза

- •Глава 20 новообразования органа зрения опухоли век

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли век

- •Опухоли коньюктивы и роговицы

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Внутриглазные опухоли

- •Опухоли сосудистой оболочки глаза

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли цилиарного тела

- •Опухоли хориоидеи Доброкачественные опухоли

- •Пигментные опухоли

- •Опухоли сетчатки

- •Опухоли орбиты

- •Доброкачественные опухоли

- •Опухоли слезной железы

- •Злокачественные опухоли

- •Глава 21 медико-социальная и военно-врачебная экспертиза при заболеваниях и повреждениях органа зрения медико-социальная экспертиза

- •Критерии оценки степени нарушения функций зрительного анализатора

- •Категория и степень ограничения жизнедеятельности в зависимости от состояния зрительных и иных функций органа зрения

- •Военно-врачебная экспертиза

- •Оглавление

Глава 13 заболевания сетчатки

Патологические состояния сетчатки весьма многообразны: поражения воспалительного характера (ретиниты); воспалительные изменения сосудов сетчатки (васкулиты), среди которых различают воспаление вен (флебиты) и воспаление артерий (артерииты). Из-за интимного контакта сосудов и ткани сетчатки можно наблюдать сочетанное поражение сосудов и самой ткани сетчатки (ретиноваскулиты); дистрофические изменения; факоматозы; отслойку сетчатки; аномалии развития сетчатки; острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки; изменения сосудов и ткани сетчатки, обусловленные сердечнососудистой, эндокринной и другой общей патологией организма; новообразования.

Основные жалобы больных с патологией сетчатки сводятся к снижению центрального зрения, изменению поля зрения (сужение периферических границ, выпадение отдельных участков поля зрения – скотомы), нарушению цветового зрения, снижению темновой адаптации. Характер и степень перечисленных симптомов зависят от локализации и распространенности патологического процесса. Сетчатка не имеет чувствительной иннервации, поэтому поражения ее не вызывают никаких болевых ощущений.

Большая практическая ценность для ранней и дифференциальной диагностики патологии сетчатки принадлежит специальным методам исследования, таким, как: флюоресцентная ангиография; электрофизиологические исследования (ЭФИ), к которым относятся электроретинография, электроокулография и регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга; сканирующая лазерная офтальмоскопия; оптическая когерентная томография; доплерография, с помощью которых можно выявить патологические состояния сетчатки, ее сосудов и пигментного эпителия еще до появления офтальмоскопически видимых изменений.

Все разнообразие офтальмоскопических симптомов складывается из следующих элементов: l) нарушения прозрачности сетчатки вследствие локального или диффузного отека, инфильтрации либо экссудации; 2) появления пигментных отложений; 3) изменения калибра, хода и стенок сосудов; 4) наличие разной величины, формы и распространенности кровоизлияний.

Поражения сетчатки воспалительного характера

Воспалительные процессы в сетчатке (собственно ретиниты) могут развиваться на фоне общих инфекционных заболеваний (туберкулез, сифилис, токсоплазмоз, ревматизм) либо при наличии в организме гнойных очагов. Из-за тесного контакта сетчатки и сосудистой оболочки воспалительный процесс в них не протекает изолированно. Начавшийся как ретинит, он очень быстро захватывает также сосудистую оболочку, и наоборот, поэтому в большинстве случаев наблюдаются так называемые хориоретиниты.

Метастатические ретиниты возникают при занесении током крови микроорганизмов из какого-либо гнойного очага. Преимущественно в центральных отделах глазного дна появляется ограниченный с нечеткими контурами желтовато-белый очаг, обусловленный клеточной инфильтрацией.

Метастатический хориоретинит

Очаг возвышается над сетчаткой. Экссудация распространяется в стекловидное тело, о чем свидетельствует его помутнение вблизи очага.

Во внутренних и средних слоях сетчатки вокруг очага видны штриховидные и точечные экстравазаты. Если очаг находится в непосредственной близости к диску зрительного нерва, возможно вовлечение его в процесс.

Показана противовоспалительная и рассасывающая терапия.

Центральный серозный хориоретинит большинство авторов расценивают как полиэтиологическое заболевание, которое обусловлено разнообразными инфекционными, аллергическими, токсическими и сосудистыми факторами. В патогенезе этого процесса ведущая роль принадлежит дефектам в базальной пластинке и вазомоторным расстройствам, следствием чего является патологическая проницаемость не только капилляров сетчатой и сосудистой оболочек, но и отдельных участков мембраны Бруха.

Начало заболевания характеризуется затуманиванием зрения, которое через несколько дней сменяется появлением темного пятна перед глазом. Нередко наблюдаются фотопсия и метаморфопсия, а также макропсия или микропсия. Снижение остроты зрения варьирует от десятых до сотых долей единицы. Могут обнаруживаться транзиторная гиперметропия, центральная скотома, нарушение цветоощущения.

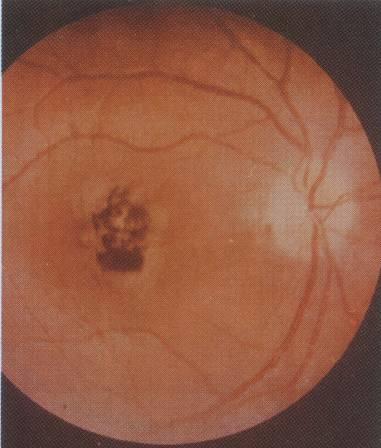

При офтальмоскопии в первой стадии (рисунок 13.1) заболевания в макулярной области отмечается очаг помутнения сетчатки округлой или овальной формы размером от 0,5 до 2-х диаметров диска.

Рис. 13.1 – Ретинит, стадия инфильтрации

Степень помутнения может быть различной – от едва уловимой до интенсивно серой. Очаг не всегда локализуется в фовеальной зоне, его расположение может быть эксцентричным, парамакулярным.

Через несколько дней или месяцев заболевание переходит во вторую стадию, которая именуется стадией преципитатов. В этот период острота зрения постепенно повышается, но относительная скотома еще сохраняется. На глазном дне помутнение сетчатки рассасывается, остаются лишь бело-серые мелкоточечные очажки – преципитаты.

В третьей стадии центральная скотома и явления метаморфопсии исчезают. Острота зрения обычно восстанавливается. Отек сетчатки и преципитаты могут рассасываться бесследно, но чаще остается диспигментация. Макулярная область приобретает крапчатый рисунок за счет мелких пигментных глыбок, желтоватых плоских очажков и мелких участков обесцвечивания пигментного эпителия (рисунок 13.2).

Рис. 13.2 – Старые хориоретинальные очаги

Процесс поражает один или оба глаза, нередко рецидивирует, поэтому прогноз далеко не всегда благоприятный. В этих случаях специальные методы исследования – биомикроскопия, офтальмохромоскопия и флюоресцентная ангиография (рисунок 13.3) – помогают выявить дополнительные признаки, характерные для этого заболевания, и провести дифференциальную диагностику с ретробульбарным невритом, юношеской дистрофией желтого пятна и другими заболеваниями.

Рис. 13.3 –«Флюоресцентный флаг» при центральном серозном хориоретините

Лечение центрального серозного хориоретинита должно быть комплексным с обязательным учетом этиологии процесса. Патогенетическим лечением является блокада дефектов базальной пластинки методом лазеркоагуляции. Во всех случаях следует применять ангитопротекторы, антиоксиданты, ингибиторы простагландинов, кортикостероиды в виде ретробульбарных инъекций.

Перифлебит Илза

Заболевание проявляется в виде рецидивирующих кровоизлияний в стекловидное тело. Возникает в молодом возрасте, чаще на одном глазу, начинается внезапно с резкого снижения остроты зрения. При офтальмоскопии обнаруживаются различные формы проявлений. В ранних стадиях заболевания возникают извитость и расширение вен, неравномерность их калибра. Местами вены прерываются мелкими или более крупными ретинальными кровоизлияниями и плазморрагиями. Постоянной находкой являются микроаневризмы сосудов, что сближает это заболевание с наружным экссудативным ретинитом Коатса.

Нередко процесс начинается с перифлебита, в результате которого происходят рецидивирующие кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело (рисунок 13.4).

Рис. 13.4 – Перифлебит (болезнь Илза)

Зрение резко снижается. Рецидивы кровоизлияний с ремиссиями – едва ли не самый характерный признак болезни Илза. Среди различных причин возникновения болезни Илза придают значение поражению капилляров и их облитерации на периферии сетчатки, хотя в процесс могут вовлекаться более крупные ветви центральной вены сетчатки.

Многие авторы болезнь Илза связывают с туберкулезным процессом, эндокринными расстройствами, вирусными инфекциями. Находят связь изменений капилляров с токсоплазмозом.

Для установления этиологии данного заболевания следует проводить всесторонние исследования. При всех обстоятельствах, независимо от этиологии процесса, необходимо назначать симптоматическое лечение в виде витаминотерапии, тканевых препаратов, кортикостероидов, ультразвуковое лечение; рекомендуется также диатермокоагуляция и криопексия. Получил распространение метод лазеркоагуляции пораженных сосудов для предупреждения кровотечений, а также облучение зон кровоизлияний с целью их рассасывания.